A declaração de Milton Hatoum na capa deste Rascunho (“O mundo, para mim, sem a literatura, viraria algo muito chato. Uma coisa sem sentido. Hoje, sem a literatura, não sei o que eu faria. Não faria nada. Seria um bestalhão.”) pode soar como um grande disparate para Flávio Carneiro, autor do recém-lançado A confissão. Doutor em literatura brasileira, esse goiano de 44 anos está longe de considerar a literatura uma das coisas mais importantes desta vida. Prefere o futebol. Parece ecoar como uma bela provocação. “Kafka dizia que a única coisa que lhe interessava era a literatura. Gosto de Kafka, mas não acho que a literatura seja a melhor coisa já inventada. Há coisas mais interessantes. O futebol, por exemplo”, diz com certa ironia. O gosto pelos gols e dribles em nada atrapalha a sua produção literária. Prova disso é a trama de A confissão — romance que o consolida entre os mais importantes autores contemporâneos brasileiros, ao lado do próprio Hatoum e de Cristovão Tezza, Miguel Sanches Neto e João Gilberto Noll, entre outros.

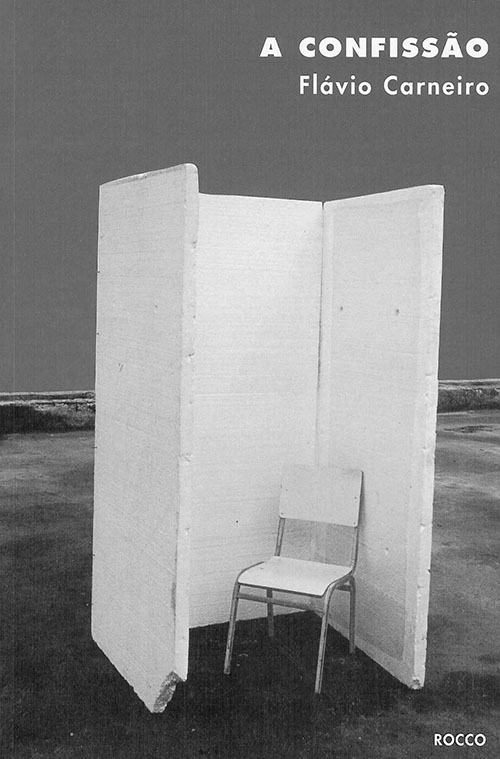

A confissão é uma história estranha. Suas boas doses de fantástico/mágico denunciam o apego de Flávio Carneiro a autores como Borges. Trata-se de um romance se sobrepondo a outro. Ou, então, de muitas histórias dentro de uma história. Uma espécie de roda permanentemente em movimento. A começar pelo protagonista, cujo nome não se sabe e que tem como primeiro objetivo contar uma história. Mas são muitas delas. Estranhas, engraçadas, tristes. Tudo num ritmo dos mais alucinados. Ao leitor, cabe embarcar nessas inúmeras viagens por um mundo estranho e sedutor. O protagonista — que durante muito tempo sobreviveu vendendo livros roubados — amarra uma mulher a uma cadeira e deseja lhe contar algo. A primeira frase do livro é: “A senhora me escute, por favor”. É também um convite ao leitor. Recomenda-se aceitá-lo.

A partir daí, somos conduzidos a situações que vão se misturando, se complicando um pouco mais, se resolvendo, sempre em busca de uma resposta. A mulher presa à cadeira e os leitores se perguntando: “Aonde tudo isso vai nos levar?”. A cada página aumenta a curiosidade para se desvendar o misterioso seqüestro. Quem é o estranho protagonista contador de histórias? Qual será o fim da indefesa senhora na cadeira? Com uma prosa segura e eficiente, o autor nos dá uma convincente resposta.

Nesta entrevista concedida por e-mail, Flávio Carneiro fala sobre sua literatura, sua atuação como crítico literário, a formação dos leitores, literatura policial e, quase nada, sobre futebol.

• Além de escritor, o senhor exerce a crítica literária na imprensa. Em tempos de espaços cada vez mais reduzidos para a literatura na mídia, que importância e relevância tem a crítica para os leitores e escritores?

A crítica tem pelo menos dois papéis importantes em todo o processo literário. Um deles é o de criar uma leitura mais aprofundada de determinada obra, ou de determinado autor, ou ainda de um tema, o que seria uma função mais restrita ao meio acadêmico, embora possa interessar também a outros tipos de leitores. Um segundo papel é o de apresentar ao leitor determinada obra, de forma clara, precisa e com consistência teórica, sem concessões ao mercado editorial ou a amizades pessoais, e aí penso especificamente na resenha, na crítica publicada em jornal e revista. Ambas as funções são imprescindíveis para a construção de uma sociedade leitora.

• O senhor tem acompanhado de perto a produção literária da nova geração de escritores brasileiros. O que os une e os aproxima? Há alguém ou algum tema que sobressai neste início de século 21?

Vivemos um período especialmente rico em nossa produção literária. E isso desde a década de 80. Tenho observado que a marca da ficção brasileira produzida nos últimos 25 anos é não apenas a diversidade — que sempre esteve presente em nossa ficção, desde os românticos — mas o diálogo entre as mais variadas vertentes. Ao contrário do que se via em outras épocas, hoje há espaço para a diferença. Não se polariza a produção entre esta e aquela vertente, como se via, por exemplo, nas primeiras gerações modernistas ou nos embates travados entre as vanguardas e a tradição, em meados do século 20. Daí, inclusive, eu achar despropositado falar, hoje, em “transgressão”, usando os mesmos critérios da ficção modernista, ou seja, insistindo na idéia de combate, de ruptura, etc. Isso não cabe mais na ficção atual. O que se vê é uma invenção mais sutil, mais fina, que parece estar repetindo o antigo quando, na verdade, o está reescrevendo. É isso que me interessa na narrativa brasileira atual, essa reescritura (e releitura, obviamente) da tradição, sem as patrulhas de antigamente, sem cair na armadilha da transgressão pela transgressão.

• Em sua ficção, é muito forte a presença de alguns escritores, como Jorge Luis Borges. Com quais autores o senhor mais “conversa” e como tais influências interferem em sua criação?

Gosto de Borges por um traço da sua ficção que tem a ver justamente com o que falei na resposta anterior. Borges assume a escrita como um exercício de leitura. É um leitor que escreve. Ele sabia que nunca se inventa o novo absoluto, que isso não existe, que toda invenção é sempre reinvenção, e portanto escrever e ler é sempre escrever e ler de novo. Além dele, mas também nessa linha — a da escrita como forma de leitura — gosto muito do Italo Calvino. Mas há outros e a lista vai me parecer incompleta, o que é natural. Gosto muito do Paul Auster, do Rubem Fonseca, de Poe. E, sem dúvida, de Machado de Assis.

• Como se formou/construiu o escritor Flávio Carneiro?

Não saberia dizer ao certo. Tenho pensado ultimamente que os primeiros impulsos para contar história tenham vindo do meu pai. Ele e minha mãe nasceram em fazendas, em Goiás, e só adultos se mudaram pra Goiânia. Não cresci no meio de livros mas de muito mato, rio, cachoeira, rua de terra, essas coisas. Mas meu pai era, e ainda é, um grande contador de histórias, desses que a gente quase não vê mais. E me lembro também de ele e minha mãe preparando, em forma de livro caseiro, as primeiras histórias que escrevi. Eram, na verdade, histórias recontadas (quem sabe já vem daí meu fascínio pelas reescrituras), quer dizer, histórias que eu ouvia na escola — contos de fada, fábulas — e reescrevia de memória, quando chegava em casa. Colocava tudo no papel, mudando algumas partes, inserindo coisas, tirando outras. Depois meu pai datilografava tudo e minha mãe e eu fazíamos a capa, usando aquelas técnicas de escola: desenho, colagem, etc. Depois veio a formação acadêmica, com minha ida pro Rio, quando tinha 18 anos. Fui com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém, sem parentes, achei que precisava de uma aventura dessas pra me tornar escritor de verdade. Passei no vestibular pra Letras, arrumei as malas, peguei o ônibus e fui embora. Os primeiros anos foram muito difíceis, claro, mas também muito importantes pra mim. Aprendi muito, tudo era novidade, o Rio não era ainda tão violento e eu andava muito pela cidade, de dia, de noite, de madrugada. Acabei fazendo amizades que duram até hoje e que em grande parte giram em torno da literatura (e do futebol, minha outra paixão). Acho que foi se construindo assim o escritor, com leituras variadas, de livro e de vida.

• A sua obra é composta por literatura infanto-juvenil, romances adultos, policial e ensaio crítico. Em qual destes mundos o senhor se sente mais à vontade?

Me sinto mais à vontade na ficção, e aí tanto faz que seja para adulto ou criança. O ensaio já não me atrai tanto, embora vez ou outra caminhe por aí. Basta ver que meu primeiro livro de ensaio, Entre o cristal e a chama, publicado pela editora da UERJ, foi meio híbrido, num diálogo com a ficção. Gosto mais de ler do que de escrever ensaios. E me sinto muito à vontade também na criação de roteiros, que é um tipo de escrita que comecei a fazer há pouco tempo, se comparado com literatura, mas que sempre me atraiu.

• O senhor já escreveu dois roteiros (o do curta-metragem A noite do capitão e do longa Bodas de papel, em parceria com Adriana Lisboa, e que será produzido e dirigido por André Sturm. Ambos os filmes serão lançados em 2007). Como foi o trabalho e de que maneira a experiência como escritor interferiu na execução dos roteiros?

São experiências diferentes, claro. O escritor pensa com palavras. O roteirista, com imagens. No meu caso, foi uma vivência muito rica, e nem sempre fácil. Isso porque não se tratava apenas de uma novidade: escrever pra cinema, mas uma dupla novidade, porque também havia o fato de que eu estava escrevendo junto com outra pessoa. Eu e Adriana éramos casados quando escrevemos o Bodas de papel e vivíamos diariamente a história. Só que Adriana tem um estilo diferente do meu, e isso precisou ser trabalhado também. Pensamos juntos o argumento do roteiro e depois inventamos um método. Fazíamos juntos apenas a indicação, a sinopse das cenas, e depois um se encarregava de escrever algumas dessas cenas. Depois o outro relia o já escrito, modificava o que quisesse e dava seqüência. E assim fomos seguindo, muitas vezes com sérias divergências, que felizmente acabaram se resolvendo no final.

• Apesar de algumas boas incursões pela literatura policial (Rubem Fonseca, Rubens Figueiredo, Tabajara Ruas, Luiz Alfredo Garcia-Roza e Joaquim Nogueira, entre outros), este gênero não tem muita tradição na história literária brasileira. O que causa essa “repulsa” pelo gênero policial entre os autores, já que ele tem um bom público consumidor no mercado brasileiro?

Na verdade, o gênero policial já está presente em nossa ficção desde o século 19, com Aluísio Azevedo, e vai se desenvolver também em todo o século 20, mas é certo que em doses menores que outros gêneros e, principalmente, em outro espaço, o da cultura popular. Acredito que isso tenha acontecido porque houve sempre certo preconceito com uma ficção mais popular, como o policial, o western, a ficção científica. Muitas pessoas lêem esses gêneros nessas edições de bolso, de banca de revista, de autores desconhecidos, que escrevem de forma vertiginosa, algo como um livro por mês, ou em traduções feitas meio às pressas também. Me lembro de um tio que adorava esses livros e me emprestava alguns, quando eu era adolescente. Eu gostava muito também, devorava os livros. O que quero dizer é que o policial sempre teve seu espaço, mas fora do mundo acadêmico ou da chamada “alta” literatura. Com Rubem Fonseca, no final dos anos 60, a situação começou a mudar. Ele foi fundamental nessa mudança, nessa percepção de que se pode fazer ficção policial de boa qualidade, ou de que não existem gêneros “nobres” e gêneros “plebeus”. O preconceito foi, em grande parte, incentivado pelos modernistas, que solidificaram essa diferença entre alta e baixa culturas, nas primeiras décadas do século 20.

• O senhor defende que a literatura não deve ter nenhuma função prática. No entanto, de que maneira ela, como manifestação artística, pode intervir no mundo real, mesmo desprovida de qualquer pretensão?

Acredito que a literatura tem como única função abrir as portas do imaginário — do escritor e do leitor. Em A aula, Barthes comenta que toda língua é fascista, porque o fascismo, mais do que impedir de dizer, é obrigar a dizer. Quando aprendemos a língua materna, por exemplo, entramos em contato com um mundo novo e pagamos alto por isso: o esquecimento do mundo antigo, feito de pura imaginação, quando o contato com pessoas, animais e coisas era completamente mágico e quase sempre inusitado. A língua nos é dada para que nos comuniquemos, para que tornemos possível o diálogo com o outro, mas isso em troca de tudo o que tínhamos antes. Agora, se temos fome, precisamos dizer: estou com fome, e não apontar para o seio da mãe, ou chorar, ou qualquer outra forma de dizer isso. Pois a literatura nos traz de volta este mundo primitivo. A palavra poética estabelece o caos, instaura o reino dos vários significados, e é este caos que nos salva, porque nos libera da necessária opressão imposta pela língua e nos remete de volta à infância, ao tempo da imaginação e da eterna descoberta. É isso que sentimos diante de um bom livro: o gosto pela aventura, com todos os riscos que ela possa trazer. E é pra isso que serve a literatura, não para ensinar nada, nem dar lições de moral, nem para nos transmitir ideologia, seja ela qual for.

No ensaio Sobre a escrita e o estilo, Schopenhauer defende que “há três tipos de autores: em primeiro lugar, aqueles que escrevem sem pensar. Escrevem a partir da memória, de reminiscências, ou diretamente a partir de livros alheios. Essa classe é mais numerosa. Em segundo lugar, há os que pensam enquanto escrevem. Eles pensam justamente para escrever. São bastante numerosos. Em terceiro lugar, há os que pensaram antes de se pôr a escrever. Escrevem apenas porque pensaram. São raros”. Em qual dessas categorias o senhor se situa, se enquadra?

Em nenhuma e um pouco em todas.

• Hoje, fala-se muito no “silêncio dos intelectuais”. Ou seja, haveria uma participação tímida (ou quase nula) por parte dos intelectuais na vida cotidiana do país. O senhor concorda com isso? De que maneira os intelectuais (incluindo os escritores) podem contribuir para ampliar e fortalecer as discussões sobre o que nos cerca?

Não acho que haja silêncio dos intelectuais. Eles estão aí, escrevendo nos jornais, falando na televisão, no rádio, dando aulas, publicando artigos e livros. O que mais se espera deles? Que peguem em armas? Há várias formas de contribuir para uma sociedade melhor. Essa idéia do “silêncio dos intelectuais” foi uma coisa pontual, específica, que acabou ganhando uma repercussão que não devia, em grande parte por motivos políticos.

• Como é o seu processo de criação? Como se deu, por exemplo, a construção de A confissão?

Normalmente parto de uma idéia, uma impressão, e antes de passá-la pro papel vou convivendo com ela. O Drummond dizia: convive com teu poema antes de escrevê-lo. Acredito nisso, acho que você deve conviver mais com seu personagem, com o cenário da sua história, com o enredo, antes de escrever. Normalmente vou fazendo anotações ou só pensando mesmo, sem colocar nada no papel. Antigamente era mais ansioso, achava que se não anotasse logo uma idéia iria me esquecer dela. Hoje penso diferente: se a idéia é boa, vai retornar, não vai embora assim não. O melhor é ir vivendo, trabalhando, levando sua vida normal, sem deixar de carregar com você a sua história, que vai amadurecendo aos poucos, em silêncio, esperando a hora certa de ser escrita. Isso aconteceu com A confissão. Comecei a escrever o livro e vi que estava ficando difícil, não era algo prazeroso, a cada vez que me sentava diante do computador era um sacrifício. Então simplesmente guardei os originais na gaveta e parti para um outro romance, O campeonato, um policial. Sem que me desse conta, o texto foi fluindo naturalmente, foi uma escrita muito divertida, eu me pegava rindo sozinho no meio da noite, no meu escritório, feito um maluco. Depois que terminei O campeonato, resolvi retomar A confissão, e aí foi muito bom escrevê-lo. Às vezes acontece isso, você precisa de um livro que não é aquele que você está escrevendo mas outro, que fica espreitando você, bem quieto no seu canto, só esperando uma chance. Naquele primeiro momento ainda não era a hora de A confissão, foi o que percebi mais tarde. Quando chegou sua vez, o livro foi se desenhando com muita nitidez na minha frente: eu queria uma história que puxasse outra história, e esta uma terceira, e esta uma outra. Algo como As mil e uma noites, por exemplo, mas com outro tom, mais forte, mais coeso e, em certa medida, mais lírico também. Daí fui construindo o narrador, um homem com muitas histórias pra contar, algumas delas assustadoras, outras nem tanto, e que tem diante de si uma mulher muito especial, sua ouvinte.

• Ao dedicar-se à literatura infanto-juvenil, presume-se que o senhor tenha a preocupação com a formação do leitor do futuro. Esta é uma discussão constante no mundo da literatura. Quais os caminhos mais indicados para se formar um bom leitor?

Sua pergunta é precisa: quais os caminhos? De fato, não há um único caminho, não há uma receita. Durante muitos anos trabalhei com programas de incentivo à leitura, em especial o Proler, da Biblioteca Nacional, criado por Eliana Yunes durante a gestão de Affonso Romano de Sant’Anna. Foi um longo e difícil aprendizado, que me levou de volta ao início: não há receita. Talvez o que haja em comum entre as atividades de quem lida com projetos de incentivo à leitura, além de professores e pais, e escritores, seja um único fato: um leitor se forma a partir de outro leitor — que deve ser, este, um leitor apaixonado. O melhor método continua a ser o da paixão. “Você precisa ler isso”, é o que dizemos a quem amamos. Pense em como você chegou ao seu primeiro livro, ao primeiro livro que você leu e que o encantou. Alguém, de alguma forma, levou você até ele. Pode ter sido sem querer, tudo bem, alguém pode ter lhe apresentado este primeiro livro sem nem se dar conta do que estava fazendo, mas é certo que, se você gostou do livro, é porque, de algum modo, alguém antes de você lhe apontou a existência desse novo prazer, o de ler. O escritor deve pensar nisso, na possibilidade de ser não o primeiro na vida do seu leitor, mas aquele que tem por função dar continuidade ao jogo, não deixando que o leitor se vá, entediado, frustrado por não ter encontrado ali o prazer que lhe prometeram e que ele vivenciou antes, num livro anterior.

• Em A confissão, o personagem central está sempre em movimento. É um andarilho pelo mundo. Estes movimentos, esta eterna busca de algo, encontram-se com força em autores como Chico Buarque e João Gilberto Noll. A insatisfação e as angústias que movem o seu personagem também são bons motivos para impulsionar a construção de sua obra ficcional?

Não sei se as andanças do meu personagem têm a ver com as do Chico e do Noll. Vejo neles algo diferente, a figura do não-herói, do anônimo que vai sendo levado pelos acontecimentos, perdido no turbilhão da metrópole. Acho que o narrador de A confissão, embora esteja também um pouco perdido, está sempre em movimento porque busca uma resposta (que talvez não encontre nunca, quem sabe porque não exista uma resposta). Acho que ele ainda acredita em alguma coisa, embora não saiba exatamente que coisa é essa. Além disso, há o fantástico, que funciona como elemento condutor da história e que move o narrador, e faz com ele viaje pelo mundo e se depare com situações inusitadas por aonde quer que vá. Na verdade, o que me impulsionou a criá-lo desse jeito não foi exatamente a idéia da insatisfação ou da angústia, mas do gosto pela aventura. Acredito que ele goste disso, da aventura, da descoberta.

• Por que escrever romances em tempos de barbárie por quase todos os lados? O que mais o atrai na literatura?

Não se escreve romance para diminuir a barbárie, pelo menos não acredito nisso. Um escritor escreve porque sente vontade de escrever, porque sente necessidade de fazer o que faz. Naturalmente, o resultado do que faz pode ajudar as pessoas a serem menos bárbaras, mas essa não é necessariamente a função do romance. Como disse anteriormente, a função do escritor é dar de comer à imaginação do leitor, é alimentá-la, com cuidado, com apuro, com carinho, mesmo quando parece estar querendo insultar o leitor, ou chocá-lo de alguma maneira. Mesmo aí o escritor deve ter em mente que precisa do leitor, e que o livro que ele escreve deve manter viva a chama que já existe no seu leitor. O que mais me atrai na literatura é isso, ser parte de uma espécie de seita secreta — a das artes em geral — que se move nas sombras do dia-a-dia, entre uma fila de banco, uma cadeira de dentista, um dia estafante no escritório. E se move buscando novos adeptos, capazes de sair do mundo real e voltar novamente a ele quando necessário, só que agora diferentes de quando partiram — menos bárbaros, sem dúvida.

• Mario Vargas Llosa acredita que “a literatura é a melhor coisa já inventada para nos defender contra o infortúnio”. O senhor concorda com esta afirmação?

Ele tem razão, em certo sentido. Mas há também outras formas de nos defendermos contra o infortúnio. Kafka dizia que a única coisa que lhe interessava era a literatura. Não sou dessas pessoas que acreditam em ‘únicas coisas’. Gosto de Kafka, mas não acho que literatura seja a melhor coisa já inventada. Há coisas mais interessantes. O futebol, por exemplo.

• Todo grande leitor é também um escritor em potencial?

Todo leitor é um criador em potencial. Não digo que seja necessariamente um escritor, porque há outras coisas envolvidas no ato da escrita, há uma técnica, etc. Mas sem dúvida todo leitor de ficção é um ficcionista em potencial, como todo leitor de poesia é um poeta em potencial. A diferença é que o produto da leitura nem sempre se materializa no papel, o que não quer dizer que seja menos rico, ou menos importante, do que o livro em si. São experimentações diferentes, mas ambas apontam para o imaginário, para a criação.

• O que torna um escritor imprescindível para seu leitor?

Não sei. Talvez o fato de acreditar na sua (do leitor) inteligência e na sua capacidade de imaginar, de ir além do que lhe ensinaram como manual de sobrevivência em sociedade. Os autores que julgo imprescindíveis para mim, enquanto leitor, são aqueles que acreditaram em mim, que apostaram em mim. Novamente lembro Barthes, agora em O prazer do texto. Lá ele diz: “O texto que o senhor escreve tem de me dar a prova de que ele me deseja.” Acho que isso é que torna o escritor valioso, isso é que o torna imprescindível para seu leitor: o livro deve ser a prova de um desejo. Se o leitor percebe esse desejo, e corresponde a ele, o pacto está selado, para sempre.

• Se o senhor fosse obrigado a escolher apenas um livro para ler pelo resto de sua vida, qual seria? Por quê?

Espero não ser obrigado a isso. Seria uma tortura. Acho que nem o melhor dos livros resiste a essa responsabilidade de ser o único na vida de um leitor.