Por Rogério Pereira e Fabio Silvestre Cardoso

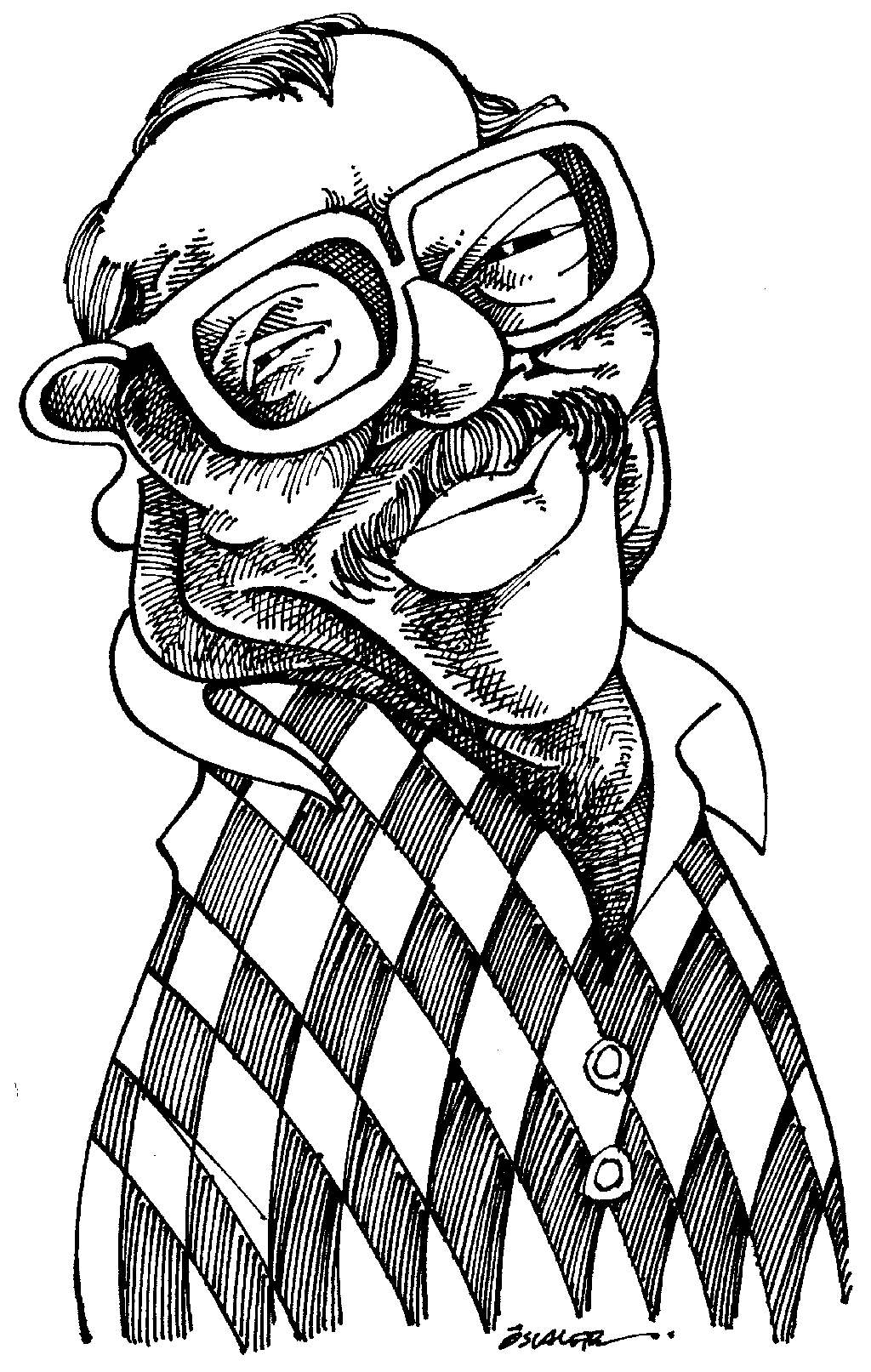

João Ubaldo Ribeiro tem 67 anos e pretende chegar aos 87: “ano pra cacete, pra quem bebeu como eu bebi”, diz. Ele está feliz da vida. Acaba de ganhar o importante Prêmio Camões pelo conjunto da obra. Embolsou 100 mil euros. Seus livros estão sendo relançados pela Alfaguara. Em breve, será publicada a coletânea de crônicas O rei da noite. Nesta entrevista, cujas perguntas foram enviadas por e-mail e as respostas chegaram por meio de um programa de voz (a “conversa” durou cerca de 2 horas), Ubaldo fala do reconhecimento de sua obra, da imprensa brasileira, do amor à língua portuguesa, de escritores, livros, leitura, entre outros assuntos.

• O senhor acaba de receber o importante Prêmio Camões pelo conjunto de sua obra. O que significa esse reconhecimento e que relevância tem para a sua obra?

As glórias deste mundo — e não estou dizendo isso por demagogia e nem por espírito de santarrão —, as glórias que os nossos contemporâneos lançam sobre nós, às vezes, são bem mais efêmeras do que nós gostaríamos. Os casos de escritores consagrados em vida e depois esquecidos são inúmeros. Inúmeros em toda parte. Então, não se deve deixar que um prêmio desses suba à cabeça. Deve-se recebê-lo com a humildade necessária na vida e, em geral e especialmente, na área artística. Recebo o prêmio com essa humildade; pelo menos, espero estar recebendo com essa humildade. É lisonjeiro, muito desvanecedor, porque a língua é uma coisa muito importante. A língua, sob certo aspecto, também é descrita como a alma dos povos — e é realmente um patrimônio, um misterioso e riquíssimo patrimônio comum, porque é a maneira comum por meio da qual milhões de pessoas vêem, explicam, percebem e interpretam toda a realidade. E quando se reconhece tudo isso, o trabalho com a língua, principalmente da maneira tão apaixonada como eu trabalho, ou seja, quando a língua agradece, não pode haver momento mais desvanecedor para o escritor. Claro que envaidece muito, é muito bom receber o prêmio.

• A mídia brasileira não deu o devido destaque ao prêmio. Em entrevista ao Jornal de Letras, de Portugal, o sr. disse que os jornalistas brasileiros “cultivam um solene alto desprezo pela própria língua”. A atuação da imprensa brasileira em relação à literatura o incomoda?

Não me lembro direito como foi que falei em relação à imprensa brasileira e à literatura. De modo geral, acho duas coisas em relação à importância que a imprensa brasileira dá ao Prêmio Camões. Acho que está começando a dar mais importância do que dava. Antigamente, ignorava solenemente. Agora, não. Agora já noticia, já põe no noticiário principal da TV, e assim por diante. Mas somos um povo acostumado a manter, durante gerações, um acentuado autodesprezo e um espírito colonizado muito forte. Tanto assim que o visitante do Rio de Janeiro — se for um pouco distraído ou tiver bebido um pouco demais — pode pensar que, num trecho qualquer de Ipanema, ele está fora do Brasil, porque só se lê coisa em inglês de um lado para o outro. Na Barra da Tijuca tem até Estátua da Liberdade! Enfim, somos colonizados pelos americanos culturalmente e achamos tudo lá mais bonito e melhor. Fomos criados achando tudo aqui ruim. E digo isso sem ressentimento, honestamente. Digo sorrindo (risos). Acho engraçado. Porque os prêmios que os brasileiros acham importantes são os prêmios americanos. Eu me lembro do tempo das misses. Inclusive, estava nos EUA num desses anos. Fui fazer mestrado. E ainda era o tempo daquela torcida terrível pelas misses brasileiras. Era uma coisa extraordinária. As pessoas se mobilizavam pra poder torcer pela miss. Era uma coisa de afirmação nacional, porque nós nunca valemos nada. E os próprios americanos ficavam espantadíssimos com aquela exaltação toda. Mas é o que se faz até hoje no Brasil com o Oscar, que é um prêmio importante, tudo bem, mas aqui parece que vão cair sobre o Brasil as bênçãos de todas as musas, o reconhecimento de todos, a admiração universal. E o tal Oscar, no qual se promove um programa chatíssimo, só é interessante para quem realmente curte aqueles aspectos todos abrangidos pela premiação. Mas, aqui, só a indicação de um brasileiro para o Oscar já gera uma coisa extraordinária em matéria de artigos, ensaios, reportagens, elucubrações filosóficas… Meu Deus! Então, imagine se a imprensa vai dar importância a um prêmio de português com brasileiro, dessa língua que, como eu ouvia falar quando era menino, não dá nem pra fazer diálogo direito pro cinema… Então, para essa língua que nós mesmos desprezamos, quem vai dar importância? Ainda mais quando não é um milhão de dólares o prêmio, mas cem mil euros. E a julgar pelas perguntas que me fizeram, parece que tinham me dado a Microsoft de presente. Mas, de qualquer forma, não se dá importância. Um prêmio desses concursos musicais americanos, sei lá quantos são, quais são, um Emmy qualquer, no qual o cantor ganha um pedaço de lata e uns 15 mil dólares, a esse tipo de prêmio, da melhor música subtropical e não sei mais o quê, a esse se dá muita importância. O que é que eu vou fazer? Não é culpa minha, nem fico ressentido. Acho engraçado, não fico ressentido. Com 67 anos, não dou tanta importância às glórias deste mundo. Já vivi. E apesar de não me considerar velho, apesar de não ser velho, já vi muita vaidade perfurada como um balão e murchada numa questão de menos de décadas, simplesmente. Então, sempre penso: nada como um dia depois do outro. Sempre penso que o mundo dá muitas voltas e tudo é muito relativo, realmente.

• De um modo geral, o sr. acredita que a língua portuguesa não é valorizada como deveria? Como integrante da Academia Brasileira de Letras, como o sr. identifica o papel da ABL na defesa do idioma?

Acho que a Academia faz o que pode. A Academia passou muito tempo numa postura, digamos, contemplativa. Nas mãos imperiosas do velho Austregésilo de Athayde, a Academia construiu o alicerce que lhe permite hoje atuar cada vez mais como uma entidade participante na comunidade. Claro que podem ser feitas várias críticas à Academia, mas ela se empenha, tanto quanto possível, em ter iniciativas culturais. Mantém bibliotecas extraordinárias, do melhor nível. É aberta a todos. A Academia é muito democrática. Se as pessoas acham que aquilo é fechado, estão enganadas, pois é muito aberto ao público. Abre-se cada vez mais. Não é mais bem desfrutada pelos cariocas por falta de informação, por hábito. E por cem anos, digamos assim, de caturrice, mas isso porque a Academia não tinha dinheiro, não tinha título pleno do seu patrimônio, como é hoje, quando a Academia pode ter folga, sem necessidade de tomar dinheiro do contribuinte, coisa tão pouco comum no Brasil. Ela pode, assim, prestar serviços. Faz um vocabulário ortográfico, assessora naquilo que é possível, toma parte na elaboração de acordos e de normas. É uma entidade presente, importante para a nossa língua. Acho que a Academia Brasileira de Letras desempenha um belo papel na defesa do idioma, embora não possa conter a invasão da ignorância dos que não repetem ano, dos que passam de ano automaticamente, dos que já estão na escola há seis, sete, oito anos e ainda não aprenderam a ler, dos analfabetos funcionais. Enfim, é muito difícil concorrer com isso, com os colonizados todos, com o poder da língua inglesa. A língua é uma maneira de pensar, de ver o mundo. E o desaparecimento de uma língua — mesmo línguas, digamos, chamadas de pobres, como muitas línguas índias, mas pobre com ressalvas, pois podem não ter palavras para designar, por exemplo, números maiores do que três, mas quantas palavras talvez tenham tido esses índios para designar a textura das folhas das árvores, assim como os esquimós têm dezenas de palavras para “neve” — é uma tragédia. Da mesma forma que é uma tragédia quando fazemos barbaridades como a de usar “salvar” em informática. Por que “salvar”? Meu Deus do céu! Por quê?! Por que não “guardar”, como dizem os portugueses? Quem “salva” a chave na gaveta? Quem “salva” um isqueiro no bolso? E outros exemplos, como “esse computador não ‘suporta’ não sei o quê”, como se o computador tivesse ódio mortal… (risos). Enfim, uma coisa besta.

• Apesar de ser um escritor nascido no Nordeste, o sr. se destacou no cenário cultural do chamado eixo Rio-São Paulo, mais ao Sudeste do País. De alguma forma, esse tipo de “alcance” já estava em seus planos? E o sr. já pensou como isso efetivamente aconteceu, isto é, olhando para trás, consegue encontrar um momento-chave para se tornar um escritor de grande relevância no cenário nacional e internacional?

Não. Mas é engraçado. Sou do tempo em que era necessário fazer pelo menos o Rio ou São Paulo. Geralmente, o Rio. Embora, por exemplo, Caetano e Gil tenham ido fazer primeiro São Paulo. Acho que Gal também. Mas eu nunca quis sair de Salvador. Muitos amigos debandaram. E outros tinham debandado, desaparecido quando voltei dos EUA, em fins de 1966 ou 1965, se não me engano. Estive nos EUA porque recebi uma bolsa que me permitia viver modestamente, com minha primeira esposa, em instalações de estudantes. Quando voltei dos EUA, no fim de 65, não encontrei mais ninguém. Era um deserto. Meus companheiros tinham desaparecido. E eu era muito sociável na época, ao contrário de hoje em dia. Mas, quando cheguei, o núcleo dos meus amigos tinha sumido. Foi uma coisa angustiante para mim e minha ex-mulher. Perdemos o referencial. O resultado é que acabamos pegando os amigos mais velhos, um pouco mais velhos do que nós, que tinham sido nossos professores, e fomos mudando de amizades, fomos ficando. Depois me separei de minha mulher, mas fui ficando em Salvador. Nunca quis sair. Vinha pouco ao Rio, era um provinciano convicto e não queria sair. Nunca quis sair. Até que, ainda morando na Bahia, fui a Natal, para escapar da minha função de chefe de Redação, na Tribuna. Não que o jornal fosse ruim, ou os colegas ruins, nada disso, mas a natureza da função é estrangeira ao meu temperamento. Enfim, fui a Natal passar uma semana e conheci minha mulher. Conheci há trinta anos a mulher com quem terminei casando no famoso “papel passado”, e com quem vivo em clima de harmonia, graças a Deus, há trinta anos. E ela foi criada no Rio de Janeiro. Quer dizer, comecei a ter um pé no Rio de Janeiro por causa dela. Mas quando estava na Bahia, Glauber Rocha e Jorge Amado acharam, com justiça, e eles me conheciam bem, que eu estava ficando maluco, e queriam me tirar do que chamavam de “minha excessiva dependência em relação aos EUA”. Eles achavam que eu estava muito ligado à literatura americana… E aí resolveram, os dois loucos, me conseguir uma bolsa de estudos da Fundação [Calouste] Gulbenkian, pra passar não sei quanto tempo em Portugal. E lá fui eu. Enfim, a história é comprida. Fiquei em Portugal um ano. Nasceu lá um filho meu. E quando voltei para o Brasil, onde é que eu ia morar? Aí pensei: a Bahia, eu tinha me afastado dela. Já tínhamos muitos amigos no Rio e algumas oportunidades de trabalho se ofereceram. Então fui morar no Rio, mesmo sem saber o que estava fazendo. Minha mulher ficava mais tranqüila, pois a mãe dela estava envelhecendo e ela queria ficar perto da mãe, das irmãs, da família dela, enfim. E fui ficando. Mas depois não dava pra ficar, pois não tinha emprego e só conseguia ganhar dinheiro por sorte, ou com a ajuda da providência divina. Na última hora aparecia um biscate literário qualquer pra fazer e aí ganhava um dinheirinho. Mas não podia continuar vivendo assim, já com mulher e dois filhos. Daí fui pra Itaparica, escrevendo para O Globo. Fui pra Itaparica porque lá eu não pagava aluguel, não pagava transporte, não pagava nada, dava pra segurar a barra do sustento da família. Ou seja, se não fosse por Berenice, minha mulher, eu não teria batido os costados aqui no Rio, teria ficado na Bahia.

• O sr. diz que “escrever romances é falar de si mesmo”. De que maneira o amadurecimento de sua carreira como escritor está relacionado com a sua trajetória pessoal? Até que ponto os chamados “fantasmas pessoais” contribuíram para sua formação como escritor?

Digo cada coisa… É… devo ter dito isso mesmo. É porque a pessoa, quando escreve um romance, não pode transcender-se, não pode deixar de ser quem é. Então, de alguma maneira, escrever um romance é sempre falar de si mesmo. Mesmo que se trate de uma literatura que se pretenda, vamos dizer, objetiva. Vamos imaginar que exista um tipo de ficção que se pretenda objetiva, sem participação do narrador, e assim por diante. Mas isso, na verdade, é impossível, pois a subjetividade estará presente em maior ou menor grau. De maneira que escrever é, realmente, sempre falar de si mesmo e dar dicas a respeito de si mesmo, porque aquilo que o sujeito escreve pode disfarçar preocupações das quais ele talvez nem tenha consciência. Quando o sujeito assume sua condição de artista, assume a maluquice de abordar a realidade por vias de conhecimento heterodoxas, porque a arte não deixa de ser uma forma de conhecimento. Não se pode validar, de maneira absoluta, como muita gente faz, o conhecimento trazido pela ciência ou pelas coisas que são praticadas com exatidão ou com o chamado rigor científico, seja lá o que isso for. Isso me parece elementar, mas muita gente ainda discute sobre esse assunto. Ora, se a necessidade da pintura fosse simplesmente retratar a realidade, a pintura teria desaparecido com o surgimento da fotografia. E a pintura não era nenhum grande poder econômico que subsistisse à invasão da fotografia… É simplesmente que a fotografia, ela própria, também tem um grau de subjetividade muito grande, a ponto de se constituir hoje numa arte. Talvez o pessoal da seção de fotos para passaporte, de alguma repartição pública, tenha a sensação de que está fotografando a realidade, mas até o sujeito que sai fotografando com o celular sabe que está dando algo de si àquela visão. Então, a arte é uma forma de conhecimento, é uma forma de ver e ordenar — ou desordenar — e expressar o que se vê… Eu talvez tenha me perdido um pouco, mas, retomando, o escritor, no fundo, é um maluco. E muitos não aceitam sua condição artística. Ficam com medo, dizem “afaste de mim esse cálice”, eu não quero ser maluco, ficam com medo de afundar demais. Conheci gente muito talentosa que nunca quis se aproximar demais do próprio talento, talvez por certo medo, não sei. São hipóteses irresponsáveis, mas pode acontecer. Minha vida é relacionada com minha obra, é claro que diz muito de mim, inclusive da minha própria biografia. O meu primeiro romance era um livro autobiográfico, e era um livro que queria mostrar o que eu conhecia ou o que considerava importante na literatura. Eu achava que ia ganhar o Nobel do ano seguinte (risos), que ia salvar o mundo através dos meus escritos. E nisso não creio ter sido exceção. Poucos de nós não iniciaram suas carreiras com convicções semelhantes. E meus fantasmas pessoais contribuem até hoje, sei lá em que medida, pois não planejo meus livros, de repente eles me assaltam, com exceção de um ou outro, como um que fiz encomendado.

• Por falar em livro sob encomenda, muitos autores se negam a aceitar este tipo de proposta de trabalho. Como foi escrever A casa dos budas ditosos?

Mesmo nesse caso, o livro acabou me assaltando de certa forma. Nesse livro, A casa dos budas ditosos, fiz o contrato, topei a empreitada, pois eu gosto, ao contrário do que se pensa, de aceitar encomenda, me sinto o artista renascentista — na Renascença só se trabalhava praticamente por encomenda —, me sinto o profissional desafiado, entro numa espécie de barato. Escrevo desde que o tema não ofenda minha consciência, não seja puro mercenarismo. Não escrevo algo que vá contra as minhas convicções, o meu caráter, a minha maneira de ser e de ver as coisas. Se não me violentar, adoro aceitar encomenda, porque os artistas sempre viveram de encomenda. Pensar o contrário é uma ficção romântica e, ao mesmo tempo, justifica que só pratica a arte aqueles que não precisam do dinheiro, ou seja, só a classe dominante. E me lembro — quer dizer, não estava presente, e espero que nenhum de vocês achem isso — que, por exemplo, tinha uma vontade enorme de testemunhar o que acontecia nas realizações dos concursos públicos de teatro na Grécia antiga, o clima de fofoca e baixaria, tudo por dinheiro, reputação, fama, glória, tudo disputado exatamente no mesmo clima que seria disputado hoje, com disse-me-disse, e assim por diante. Foi assim que sempre funcionou. Quando envelhecemos e vamos ficando calejados, sem ilusões, e sentamos numa mesa pra conversar, eu, Rubem Fonseca, Ignácio de Loyola Brandão, alguns portugueses amigos nossos, o Pepetela, as pessoas dizem: o que será que eles estão conversando? Deve ser um papo cabeça, de alto nível, etc. Mas não é nada disso. Normalmente, há queixas sobre quem é aquele filho-da-puta que não paga em Portugal, aquele editor não sei o quê, quanto é que aquele outro filho-da-puta lhe ofereceu de adiantamento, e assim por diante. A gente fica conversando coisas desse tipo. Tudo isso pra dizer que eu adoro receber uma encomenda. Mas se a encomenda fosse restrita demais, com especificações excessivamente minuciosas, eu rejeitaria, porque aí eu diria: “— Escreva logo você, pô! Já sabe tudo, então escreva”. Mas como me deram um tema muito amplo, A casa dos budas ditosos apareceu e a personagem principal se impôs. É praticamente a única personagem, pois o livro é um monólogo, e ela tinha 78 anos quando comecei o livro, mas se recusava a ter 78, não adiantava, ela sempre voltava a ter 68. Aí eu disse, bom, 68, tudo bem. Mas ela continuou a ser chamada de “a velha” aqui em casa, apesar de eu já ser quase da idade dela e não me considerar velho. Aliás, fico grandemente surpreendido quando chamado de velho, me vem ganas homicidas quando alguém se refere à minha idade como “a bela idade” ou “a melhor idade”. Acho que isso talvez justificasse alvejar o ofensor com um tiro no meio da testa. Mas, infelizmente, não sou eu que faço os usos e costumes… Mas, enfim, já estou falando demais. Chega, fala pouco, João Ubaldo!

• A propósito dos seus livros, é possível dizer que eles se identificam com uma prosa genuinamente brasileira da segunda metade do século 20? O sr. analisaria dessa forma?

Bom, isso eu não sei. Não sei o que seria uma prosa genuinamente brasileira da segunda metade do século 20. Sempre tive uma tendência meio estranha em matéria de linguagem, porque a linguagem do meu primeiro livro, Setembro não tem sentido, é a linguagem dos meus contemporâneos na Bahia, há cerca de cinqüenta anos, em Salvador; é uma linguagem normal. Mas a linguagem de Sargento Getúlio é sergipense. Não é um sergipense arcaico, mas obsoleto, pois não é o de hoje, do Sergipe mais desenvolvido e também envolvido na globalização. E digo isso não só em relação ao fenômeno que envolve todo o mundo, mas tratando do fenômeno Rede Globo no Brasil, pois a Globo mudou os falares e obliterou certas diferenças regionais, tal a penetração desse negócio de novelas, etc. Mas, depois de Sargento Getúlio, escrevi livros em línguas estranhas, como Viva o povo brasileiro, que é escrito, em grande parte, num português barroco, uma linguagem “abarrocada”, pela própria época e pelos lugares em que grande parte do romance se desenvolve. Talvez eu escreva uma prosa genuinamente brasileira quando estou na minha condição de cronista, não sei.

• O sr. citaria algum autor de sua geração cuja obra possui alguma relação com os seus livros? Ainda sobre esse “diálogo”, existe algum autor cujo estilo, para além da influência, o sr. deliberadamente quis homenagear em seus livros?

Bom, muitos. Certamente, contemporâneos no sentindo mais lato da palavra, Faulkner, por exemplo, contemporâneo da minha juventude. Sou herdeiro desse povo todo, legatário desse povo todo. É em cima do trabalho desses escritores que o trabalho novo chega; é em cima dos ombros deles que a gente sobe. No Viva o povo brasileiro, se não me engano no capítulo 14, fiz uma homenagem sem querer, inconscientemente, e quando me contaram eu não fui nem checar, mas me disseram que a rapsódia 14 da Ilíada é aquela em que os deuses mais participam das batalhas, durante a Guerra de Tróia. E no capítulo 14 de Viva o povo brasileiro, quando se desenrola a Batalha de Tuiuti, os orixás baianos interferem na defesa de seus filhos que estão na campanha do Paraguai. Um amigo meu, hoje lamentavelmente finado, Haroldo de Campos, de quem eu gostava muito — embora pra todo mundo pareça ser uma amizade inusitada, no sentido de que éramos escritores diferentes —, percebeu isso. Ele esteve comigo em Itaparica, passou um dia inteiro comigo, foi muito agradável, enchemos a cara, foi uma maravilha, declamamos, lemos hebraico, foi um barato. Depois, eu me correspondia com ele e o chamava de Haroldão. Até inventei um coronel inglês que baixava em mim, um coronel horroroso, reformado, um inglês que detestava todo mundo, racista, que detestava inclusive a família real, enfim… Aliás, esse coronel surgiu pela primeira vez quando eu estava na Alemanha, na companhia de Haroldão, numa cidade chamada Bülefeld. O coronel apareceu à noite e Haroldo quase morreu de rir com as maluquices dele… Mas estou dizendo tudo isso para lembrar que Haroldo evidentemente notou logo essa semelhança entre o capítulo de Viva o povo brasileiro e Homero. Então, ele me chamava de “Obardo”. Haroldo tinha mania de fazer trocadilhos, ele curtia, e pronunciava Ubaldo com sotaque — ou pelo menos com o arremedo do sotaque do caipira paulista — e ficava “Obardo”, pra fazer trocadilho com o “o bardo”, ou seja, Homero, e também Shakespeare. Aliás, todo mundo também nota a paródia, no bom sentido, do monólogo “To be or not to be” no Sargento Getúlio, paródia que Lima Duarte e Hermano Pena perceberam e utilizaram no filme, nessa fala do Sargento Getúlio, que é, na verdade, uma transcrição, em sergipês, do célebre “To be or not to be”. Isso tudo para dizer que já perdi a conta dos escritores homenageados. Agora, eu fico sempre supondo que o leitor esperto sabe, o que nem sempre acontece. Já passei por grandes embaraços, gente vindo me cumprimentar pelo jeito maravilhoso que eu descobri de narrar aquela Batalha do Tuiuti, e eu ficava com vergonha de dizer: pelo amor de Deus, moço, ali é uma espécie de pastiche de Homero, é uma homenagem à maneira homérica de narrar… Enfim, não é plágio porque Homero é um patrimônio da humanidade, cuja existência, cuja sombra é tão gigantesca sobre todos nós, que se chega a negar a sua existência, chegam a ter Homero como, digamos assim, a essência poética épica de toda a humanidade. Talvez seja por isso que há quem julgue que ele nunca existiu. E se nunca existiu, então podemos dizer dele o que Bernard Shaw disse de Shakespeare, quando começaram a negar a existência de Shakespeare: “— Bom, se não existiu Shakespeare, existiu alguém mais chamado Shakespeare, que escreveu tudo o que dizem que Shakespeare escreveu”. Ou seja, não interessa, alguém escreveu. Se existiu Shakespeare ou não, existiu aquela coisa maravilhosa que é, que foi Shakespeare, que pra época dele não morreu tão moço, aos 54 anos, ou seja, com menos 13 anos do que tenho hoje. Não morreu mal de vida, fez o pezinho-de-meia dele, mas morreu fora da mídia, como se diria hoje, meio sem cartaz, considerado por alguns como abominável. E morreu sem fazer a mínima idéia de que era Shakespeare. Enfim, essa vida é curiosa, a gente levar a sério essas coisas de prêmios, de assédios… Aliás, levar qualquer coisa a sério demais é no mínimo uma perda de tempo neurotizante, embora eu não possa condenar ninguém por fazer isso, porque eu mesmo faço, apesar de criticar. A condição humana não é fácil.

• Como é o seu processo de escrita? Qual é a sua rotina como escritor?

Minha rotina como escritor é hoje um pouco diferente, porque estou submetido a um assédio muito grande. De certa maneira, virei um escritório. Se não fosse por Valéria, minha secretária, não podia existir mais. Tive que reprocessar minha vida toda com esse negócio do prêmio. E também porque sou um cronista popular, quer dizer, de alguma popularidade, tenho muitos leitores, sou muito solicitado, e é um horror administrar essa solicitação toda: é filtro de e-mail pra cá, é procurar não ofender as pessoas que me pedem coisas, é procurar não sentir culpa porque não posso atender os jovens de um ginásio carente, é não ler os originais de um, enfim, é não dar uma palavra a outro, uma coisa terrível. Então, meu processo de escrita já se degringolou, minha maneira conservadora e quase burocrática de escrever todo dia, de manhã cedo, degringolou. Mas tenho de voltar a trabalhar exclusivamente pelo sistema de cotas, que é um sujeito se impor uma produção diária qualquer, o que, para mim, antes do Word, correspondia a três laudas diárias. Mas se o sujeito estabelece que vai fazer três páginas por dia, tem que fazer as três páginas, por mais merda que ele saiba que está escrevendo, porque ele pode até mudar de idéia no dia seguinte e achar que não é merda. No tempo da cachaça, quando eu escrevia bebendo, era comum que escrevesse alguma coisa qualquer, achasse sublime e, no outro dia, visse que não passava de um delírio chato, de bêbado chato. Então, o indispensável é que o sujeito se discipline e produza a porcaria da cota, chova ou faça sol, mesmo que ele ache que está fazendo merda. Você não pode desrespeitar a cota. E não pode começar a tentar se enganar. Por exemplo, se a cota corresponde a três laudas — que é uma boa cota, pois três laudas, no final do ano, todo dia, são novecentas laudas, o que é um livraço —, tem que ser respeitada. Tem que estar em vigilância constante, pra não mentir a si mesmo. Não vale, por exemplo, começar a querer tentar antecipar a cota. Se o sujeito cumpre a cota, mas um dia, por acaso, escreve sete laudas, isso não quer dizer que ele pode descontar no dia seguinte, porque isso pode ser uma forma insidiosa de se enganar. É um método interessante, inclusive para dar continuidade à obra. No meu caso, eu escrevia, por exemplo, as páginas 12, 13, e 14 num determinado dia. No dia seguinte, pegava a 14 e ia copiando o que já havia escrito, o que ajudava a entrar no ritmo do livro. E quando chegava pra escrever as páginas 15, 16 e 17, que eram as do dia, já estava embaladinho na atmosfera que tinha criado. Ou seja, tem macetes. Descobri que Graham Greene escrevia quinhentas palavras por dia — e nem mais uma palavra. O Joseph Conrad parece que eram oitocentas palavras por dia. Virginia Woolf era qualquer coisa entre mil e mil e duzentas, um exagero, a mulher escrevia. Enfim, há uma série de medidas. Atualmente, estou adotando um Conrad. Fico muito feliz com um Conrad, mas, até agora, ainda não pude abrir uma semana dizendo “esta semana toda eu vou voltar à rotina e fazer um Conrad por dia”. E não tenho conseguido por causa do assédio, do movimento, do agito que tem sido a minha vida. É como se eu precisasse de uma “promoter”, de um “manager”. É uma coisa esquisita. Ao mesmo tempo, não movimento fortunas em torno de mim, como muitos amigos meus. Embora eles movimentem verdadeiros exércitos, indústrias, em torno deles, como o pessoal que tem conjunto, dá shows. São escritórios que trabalham pra eles. Não vou dizer que sou um sujeito que vive na linha da pobreza, mas vivo como a classe média. Não sou uma fábrica de faturar. Não faço show e ganho cem mil dólares. Pelo contrário, quando ganho um prêmio de cem mil euros e vêm me perguntar se eu faço investimentos na área social. Eu quase perguntei: “— Na área social do apartamento, você quer dizer?”. Porque essa quantia não é suficiente pra mudar a vida de uma pessoa como eu. É um bom dinheirinho, que eu aceito muito contente, e grato, mas não vai mudar minha vida.

• Na seção Autobiografia, do Jornal de Letras (edição 987), o sr. disse: “não tenho mais paciência com nada novo”. Por que esse distanciamento da literatura atual? O sr. não tem nenhuma curiosidade sobre o que a nova geração de autores está produzindo?

Acho até meio antipático da minha parte dizer isso, mas é sincero. Descubro poucas coisas novas que me deixam fascinado, que me chamam extraordinariamente a atenção. Mas minha mulher é testemunha de que, quando descubro um texto que acho muito bom, fico assanhadíssimo, quero saber quem é o cara e tal. O que está acontecendo é que não preciso mais ler. É um processo complexo. Não preciso mais ler muito pra saber se o livro tem qualidade ou não. Ao mesmo tempo, tenho a vontade do retorno, de querer entender direito aquilo que já li, que li pela primeira vez há mais de sessenta anos, pois eu comecei a ler muito pequeno. Então, volto, às vezes, a ler Cervantes. Existe um universo em cada um daqueles livros. Li tanto Hamlet, que decorei. Mas decorei de tanto ler — e por querer, compreende? Sempre fui um pouco assim. Meu pai dizia que era um sintoma claro, patente, de loucura, eu ficar lendo a mesma coisa, sei lá quanto tempo, seguidamente, sempre. Eu pegava aquele mesmo livro, ia naquelas mesmas páginas, e ficava lendo obstinadamente aquele negócio, ida e volta, livros e textos diversos, não só Shakespeare e Homero, mas vários autores. E autores que tenho na mais alta conta, como Mark Twain, como… Ah, seu eu for fazer esse rol não acaba nunca! E agora, com a idade, essa coisa piorou. Não é que não me interesse por coisas novas. Eu farejo, pego um livro, dou o que chamo de uma cheirada, e já tenho a idéia, mais ou menos, da qualidade literária dele. Não sei se isso é presunção da minha parte, mas é como funciono. Tenho direito a certas caturrices na minha idade. Então, não é que não me interesse. Ou, tentando explicar: não me interessando, me interesso (risos). É uma espécie de oximoro que estou querendo fazer aqui, mas um oximoro decente. Sei que a renovação vem, que é necessária, mas não sou um homem de formação literária. Minha formação literária nasceu do fato de eu ter sido, desde cedo, criado numa casa cheia de livros. E de ter sido numa época em que não havia televisão, onde o livro era uma aventura, era um universo que se abria. E continua sendo. Mas agora, com a concorrência do videogame, muita coisa mudou. Mas era um universo que se abria para uma criança, era um deslumbramento. Então, li tudo, mas minha formação não é literária. Já me senti na obrigação de ler, por exemplo, René Wellek, a crítica espanhola, a crítica e a filologia de Coimbra, andei tentando, mas minha formação é em Ciências Sociais. Sou formado em Direito, sou bacharel, nunca advoguei porque detesto a idéia de advogar. Mas fiz a faculdade de Direito porque era a faculdade em que intelectual entrava, e além de tudo meu pai não admitia outra hipótese que não entrar pra faculdade de Direito. E meu pai era obedecido cegamente nessa época. Então me formei em Direito, mas minha formação depois foi toda em Ciências Sociais. Ainda muito moço, fui professor de Ciência Política na Universidade da Bahia, de modo que não tenho formação literária. Enfim, quando me perguntam, eu digo: “— Não acompanho muito”. Pronto. Não sei explicar.

• Recentemente, no blog do jornalista Sérgio Rodrigues (www.todoprosa.com.br), Viva o povo brasileiro foi o vencedor de uma enquete sobre o principal romance brasileiro dos últimos 25 anos. O sr. concorda com a votação ou escolheria outro livro?

Uma pergunta dessa é novidade pra mim. Vou até anotar, porque gosto de elogio, gosto desse tipo de coisa (risos). Eu concordo (risos). Não sei se houve outro livro, é cedo pra dizer. É cedo e até pretensioso dizer, mas já que vocês perguntam e já que não tenho outros elementos, a não ser os que estão aqui na minha cabeça no momento, concordo com essa escolha, sim. Fico muito lisonjeado com ela. Acho que os leitores ou os freqüentadores, não sei como se diz, desse blog têm muito discernimento, são gente inteligente. E quero cumprimentar o Sérgio Rodrigues pela feliz e tão bem-sucedida iniciativa.

• Tanto nas crônicas como nos romances, o sr. opta por parágrafos mais extensos, diferentemente de uma prosa de períodos curtos. Isso está relacionado com as suas leituras de formação ou é uma escolha consciente?

Não. Não é uma escolha consciente, não. Mas tenho algumas boas desculpas para o meu barroquismo. Em primeiro lugar, sou baiano. De família, por parte de mãe, tradicionalmente baiana, do interior, de Itaparica. Hoje não é mais, hoje está mais para um subúrbio de Salvador, mas antigamente era interior mesmo. Meu avô era coronel e intelectual no interior. Tenho formação barroca e meu pai me obrigava a copiar, com boa letra, nas férias, Os Sermões de Vieira. Enfim, meu pai me obrigava ler Nova Floresta, do padre Manoel Bernardes. Vejam, sou tão pirado, vamos dizer assim, que devia odiar esses escritores. No entanto, adoro Os Sermões de Vieira até hoje, assim como adoro o padre Manoel Bernardes, um reacionário, muitas vezes chato, mas que escreve divinamente. Até fiz uma seleta dele, que deve ter vendido uns 600 exemplares, para a Nova Fronteira, porque eu queria partilhar a beleza da prosa do padre. Por causa disso é que talvez tenha de lutar contra os advérbios. Hoje já não tanto, foi uma doença juvenil. Mas advérbio é uma peste. Muitas vezes, tira inteiramente a precisão ou a contundência, paradoxalmente. Ele, que talvez venha para adicionar precisão, adiciona mais conotações e torna a coisa descrita mais nebulosa, e não mais precisa. No começo, quando muito jovem, era o rei do advérbio. Mas depois comecei a prestar atenção e aí dei pra capar os advérbios. De vez em quando tenho umas recaídas, até hoje. Mas eu os seguro. O que não seguro muito ainda são outros, perigosíssimos, os adjetivos. Mas minha prosa não é enxuta mesmo, não aspiro fazer uma prosa enxuta. Minha prosa é meio gordurosinha, meio convoluta. E assim mesmo caio de faca no adjetivo. Muitas vezes, acabo um texto e meto a faca nos adjetivos. Daí, tomo medidas para conter meu instinto natural, que é sair fazendo fios narrativos, assim como aquelas codas que não acabam mais dos compositores barrocos, aquelas convolutas das esculturas barrocas. Acho que meu estilo é contaminado por esse ambiente visual, auditivo e literário. Então, tenho realmente que me policiar. Não é uma escolha consciente, não, é um jeitão mesmo. É uma questão estilística.

• O sr. é hoje um dos principais cronistas brasileiros com a publicação semanal de textos n’O Estado de S. Paulo e no Globo. Do que podemos nos orgulhar atualmente e o que é motivo de vergonha para o país?

Oh, meu Deus. Eu vou me reservar. Vou pedir a vocês pra não responder essa pergunta, porque isso é tema para um livro. Vivo escrevendo sobre isso e, dando esta entrevista, estou quase como que desfrutando de uma espécie de folguinha. Estou de bom humor, não quero ficar à beira da apoplexia, não quero começar a fazer conferência. Enfim, vou pedir dispensa dessa e remeter as pessoas mais interessadas nisso às minhas crônicas no Estado e no Globo.

• De que maneira o sr. observa a questão da formação dos leitores no Brasil? O sr. acredita que o quadro tem melhorado de uns anos para cá ou os números oficiais são apenas números e não refletem o interesse do leitor pela literatura?

No Brasil não há interesse pela leitura. Não há interesse no fomento da leitura. A situação da leitura no Brasil é calamitosa. Claro que generalizo quando falo isso, mas não há como não generalizar numa entrevista deste tipo. E está ficando cada vez pior, com as desculpas cada vez mais esfarrapadas. A verdade é que existem inúmeras razões para não lermos, mas a menos importante delas é a mais alegada, a de que os livros são muito caros. É verdade que, de um modo geral, os livros são muito caros, embora livro seja caro em toda a parte, com exceção dos países onde eles são subsidiados. O que não é o caso do Brasil. Aqui se cobram impostos, não se facilita a vida da produção editorial. Agora, também tem o seguinte, quando um editor vende três mil ou quatro mil exemplares de um romance, ele manda rezar uma missa de ação de graças. Mas não é incomum que um CD ou uma caixa de CD chegue à casa dos, sei lá, cem mil, trezentos mil, um milhão de exemplares. Não estou por dentro disso, mas vejo falar toda hora em disco de platina, disco de ouro, disco de não sei o quê. Ou seja, o sujeito não compra um CD só por mês, mas o viciado em CD compra vários. Além disso, tem que investir numa pequena infra-estrutura qualquer, porque pra ouvir o CD precisa de um aparelho de som. Mas o livro exige, no máximo, um par de óculos. Então, as pessoas não gostam de ler. Não foram habituadas a ler. Sei lá se o que vou dizer é universal ou se é de tão grande importância assim, mas eu teria terror de ler como vejo em certos livros de textos ou em certas práticas escolares. Terror de ler se fosse pra responder àquelas perguntas horrorosas que vêm no fim do livro. Já pensou que tensão é você, em vez de se divertir lendo um livro, em vez de mergulhar na leitura, em vez de se entreter, em vez de se envolver com o livro de qualquer forma, ficar tenso querendo responder, depois, no fim, se aquilo se insere no contexto da pós-modernização do caralho a quatro?! Quer dizer, é um horror. As pessoas encaram o livro como um patologista encara um cadáver. Não se pode gostar de ler assim. Então, é um país onde não se lê. Os que tiveram oportunidade, não precisa ir muito longe, e foram até Buenos Aires, viram que é cheio de livrarias, gente lendo no metrô, gente lendo em toda parte. Há hábito de leitura. Mas aqui não há. Não se incentiva a leitura. Nem os próprios jornais incentivam a leitura. Os próprios jornais dedicam muito mais espaço a musiquetas e piruetas de tudo quanto é tipo. Qualquer movimento musical que surja numa esquina de dois becos na Bahia e que bote nome afro-baiano e com um inglesinho no meio no conjunto, merece logo o ensaio de um entendido qualquer pra tratar do “afroreggae não sei das quantas”. Enfim, há equívocos.

• E de que maneira deu-se a sua formação como leitor?

Minha formação de leitor se deu de nascença. Meu pai tinha livro pela casa toda. Isso está contado dezenas de vezes. Se vocês puderem pegar a revista que o Instituto Moreira Salles publicou, lá tem esse material todo. Eu vivia no meio de livros. E fui lendo. Aprendi a ler em um dia. Já sabia ler, mais ou menos, de tanto ficar futucando a livrarada lá de casa. Tinha livro até na cozinha, livro no banheiro. Caía estante pela casa. Então, o livro pra mim era parte da vida. Isso não é pra me gabar, não, mas é pra mostrar o caos que era, e meu pai não fazia restrição nenhuma, a não ser algumas especiais, que eu já contei também em livro. Se vocês tiverem acesso ao Brasileiro em Berlim, vejam a última crônica, Memória de livros. Lá tem tudo, eu conto tudo.

• Que importância tem (ou pode ter) a literatura na vida cotidiana das pessoas?

A literatura tem importância como qualquer outra forma de conhecimento tem importância. A literatura, sendo uma arte, é uma forma de conhecer, ou seja, de perceber a realidade e de expressar essa percepção. No caso da literatura, isso é feito com a linguagem, aquele instrumento básico de relacionamento entre as pessoas. Então, é importante que as pessoas, através da literatura, não só aprendam novas maneiras de ver o mundo, mas compreendam sua existência. Aliás, adotar novos comportamentos é o menos importante, quer dizer, fazer o livro para procurar adeptos não é o caso. Agora, num livro, a prosa expositiva conta, a prosa narrativa mostra. A prosa narrativa não costuma contar tanto quanto a prosa expositiva. A prosa narrativa mostra — e é através do que ela mostra que ela abre o horizonte das pessoas. E através do uso das palavras ela também abre horizontes, pode aprimorar a percepção do leitor, a capacidade de expressão do leitor. E isso é um jogo de idas e voltas, tem efeitos sinestésicos. Enfim, deve-se ler porque é burrice não ler. Deve-se ler porque alguma estatística aí deve apontar que quem não lê é, em última análise, mais burro. Não diria menos esperto, mas é mais burro do que quem lê. E desfruta menos da vida, acho eu.

• O sr. acredita que as telenovelas efetivamente conseguiram substituir um papel que seria dos romances no que se refere ao imaginário e à galeria de personagens?

Acho que não, são coisas diversas. A telenovela é próxima da linguagem cinematográfica. A linguagem literária tem, nas suas limitações, os seus privilégios. Por exemplo, a linguagem literária fornece pouco mais do que símbolos postos numa pasta, símbolos estes que se destinam a reproduzir rudimentarmente a riqueza da palavra falada. E que desenvolveram seus próprios rituais, esses símbolos. Tais como pontuação, ordenação, etc. de pensamentos, e assim por diante. É um barato geral a leitura. E exige uma participação muito grande do leitor, o que talvez também seja um obstáculo da leitura, a preguiça que é gerada. Porque o cinema, as artes audiovisuais fornecem o som, fornecem imagem, fornecem tudo. A literatura só fornece as palavras, o resto é com o leitor. Então, a fraqueza da literatura, que é dispor de poucos instrumentos para expressar o que quer expressar, é, ao mesmo tempo, sua força, porque tem que ser bom para poder não repetir a mesma coisa, ir lá e, dispondo de um elenco tão pequeno, fazer esse elenco dar uma demonstração magistral de expressividade e eloqüência. Acho que não tem nada que substitua um livro. Não tem nada que substitua um poema, o momento sozinho da descoberta, que se tem junto ao autor, seja ele favorito ou não. Pode se ter um momento de epifania lendo um poema ou um trecho de ficção ou de boa prosa. Esse momento de epifania, não partilhado por ninguém, acho que ele é o grande privilégio da literatura. Mas não sei, posso também estar puxando brasa pra minha sardinha.

• Como leitor, o sr. observa alguma relação entre a literatura atualmente produzida no Brasil e o cidadão brasileiro deste século?

Não. Não vejo não. Acho essa pergunta meio difícil de responder.

• O sr. finaliza a sua Autobiografia no Jornal de Letras dizendo que “deverei morrer, se tudo correr bem, dentro de no máximo uns 20 anos. Antes disso, serei, como talvez já tenha ficado, um pré-defunto chato e reacionário, de difícil convivência e rarefeita civilidade”. É, no mínimo, uma avaliação bastante crítica de si mesmo. O sr. realmente se considera este “monstro” anti-social?

Pois é, tenho 67 anos. E 87 é ano pra cacete, pra quem bebeu como eu bebi. Enfim, não levei exatamente uma existência regrada; até hoje fumo, por exemplo. Então, acho que 87 é até otimismo, não é não? Bom, estou fazendo um pouco de brincadeira com isso. Como diziam os portugueses, “tem que fazer um pouco de piada com isso”. Mas não acho impossível, não. Talvez já esteja ficando um pré-defunto chato e reacionário, de difícil convivência e rarefeita civilidade. Hoje, não observo o senso de conveniência que costumava observar. Já procuro olhar criticamente certas coisas que eu fazia de maneira automática. Olho e digo assim: “Por que vou fazer assim?”. Não há nada escrito proibindo, não existe nenhum mandamento proibindo tal ou qual comportamento. E, às vezes, realmente tenho um comportamento muito pouco convencional.

• Que conselho o sr. daria a um jovem escritor que deseja dedicar-se à literatura?

Conselho infalível, claro, não tem. Convém que esse que queira dedicar-se à literatura vá munido de muita esperança e pouca expectativa, para não se desiludir demais. Vá crente de que não é mole. Que ninguém estoura. Que o único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, a não ser com as habituais exceções. Tem que se ter uma teimosia terrível. Tem que ter talento ou a coragem necessária para, um belo dia, se for o caso, perceber que não tem talento. Agora, quem tem talento para escrever, não tem o que temer. Ele vai e escreve, vai e escreve, vai e escreve — e um dia aquilo sai. Isso eu tenho certeza. Agora, a teimosia e a persistência são fatores indispensáveis. E acrescentaria, embora não saiba bem o que estou acrescentando, mas estou repetindo o meu amigo querido e homem sábio, Jorge Amado, que era ateu e não acreditava no sobrenatural, e que, misteriosamente, dizia: “— E também um pouco de sorte, viu compadre?”. E também um pouco de sorte, que eu não sei bem o que quer dizer, mas que desejo a todos, inclusive pra vocês, cuja atenção tão generosa acabo de merecer. Até logo. Felicidades.