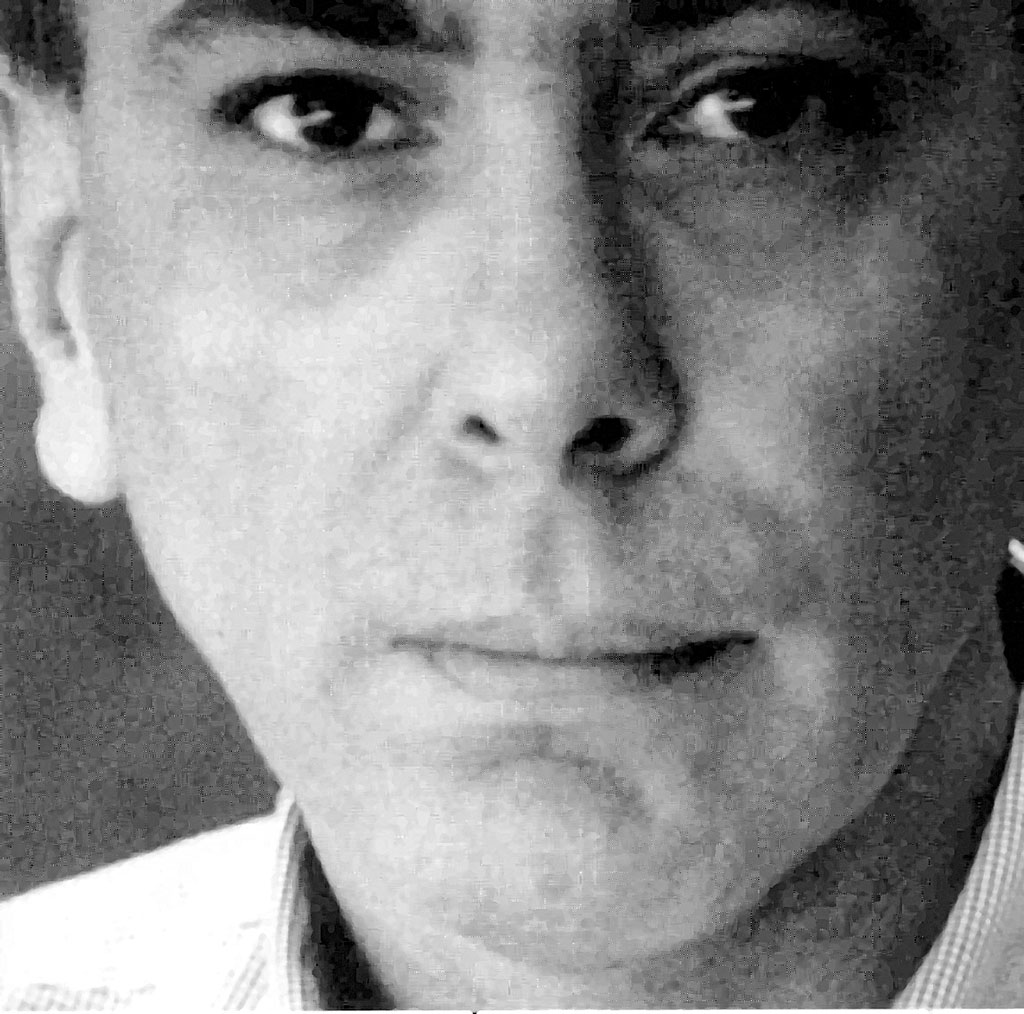

Natural da cidade de São Paulo, onde nasceu em 1955, o escritor Régis Bonvicino estreou em livro com Bicho de papel, obra poética publicada em 1975. Desde então mergulhou na poesia contemporânea, como editor das revistas Poesia em Greve, Qorpo Estranho e Muda. Formado em direito pela USP, é juiz estadual de São Paulo desde 1990 e também tradutor. Em 1997, organizou, com Michael Palmer e Nelson Ascher, a antologia poética Nothing the sun could not explain, bilíngüe, publicada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Traduziu, também, ensaios sobre o simbolista francês Jules Laforgue.

Régis Bonvicino é autor, entre outros livros, de Régis Hotel (1978), Sósia da cópia (1983), 33 poemas (1990), Num zoológico de letras (1994) e Céu-eclipse (1999), entre outros. A poesia de Bonvicino apresenta influências diversas, que vão do modernista Oswald de Andrade ao tropicalista Caetano Veloso, passando por Carlos Drummond de Andrade, Haroldo de Campos, João Cabral de Melo Neto, Laforgue, Paulo Leminski, Wallace Stevens, William Carlos Williams. Nesta entrevista ao Opção Cultural, concedida aos escritores Carlos Willian, Francisco Perna e Flávio Paranhos (da revista eletrônica Bula), Régis Bonvicino não foge da polêmica. Entre os alvos de sua língua ferina estão o poeta pantaneiro Manoel de Barros e o ministro da Cultura Gilberto Gil.

• Carlos Willian Leite — A poesia se esgotou como gênero literário?

Não, de modo algum. A poesia é um gênero inesgotável. O que se esgota são certas poéticas, certos modos de se escrever poesia, certas práticas poéticas, certas épocas, como o modernismo brasileiro se esgotou, como o concretismo se esgotou, como o tropicalismo se esgotou. Daí a necessidade de se encarar poesia como ato de invenção, como ato para além das rotinas de uma literatura. Eu diria que inesgotável é a mediocridade da poesia brasileira no momento, fechada em si mesma, com tendência forte à repetição e, sempre, ao passado.

• Carlos Willian Leite — Qual o grande poema brasileiro?

Canção do exílio, de Gonçalves Dias.

• Carlos Willian Leite — Quem é o maior poeta brasileiro vivo?

Nenhum. Aliás, esse conceito é vazio, falando criticamente. É no máximo mercadológico. Pensando melhor: o maior poeta é sempre, necessariamente, “vários”.

• Carlos Willian Leite — Quais são os novos?

O que mais há, atualmente, são novos poetas. A poesia brasileira se tornou um fenômeno quantitativo, previsível. Nunca se publicou tanto e ao mesmo tempo nunca se pereceu tanto, fazendo uma brincadeira com o dístico “publish or perish”, que vigorou até os anos 1960, digamos. Posso afirmar que gosto de alguns trabalhos como o de Josely Vianna Baptista, que, todavia, não é mais uma “jovem poeta”. Gosto de Wilson Bueno, que é um prosador-poeta, na casa dos 55 anos. Creio que as opiniões de poetas sobre outros poetas são sempre suspeitas e equivocadas. Certamente, há novos poetas que são bons, interessantes. Pensando bem, eu poderia dizer a você que eu não gosto de poesia mas exclusivamente de certas manifestações, mais duras, mais viscerais, mais lancinantes.

• Carlos Willian Leite — Por que o senhor gosta tanto da poesia norte-americana?

Não leio toda a poesia norte-americana. Gosto daquela mais vinculada às tradições de inovação ou daquelas vinculadas às várias tradições de inovação, que, ao cabo, foram lidas e discutidas no mundo todo e inclusive na Europa. William Carlos William, Ezra Pound, Gertrude Stein, George Oppen e depois Robert Creeley, os Black Mountains, os Language Poets. Vou dar um exemplo: acho Elisabeth Bishop horrorosa, acho Mark Strand horroroso, etc. A poesia norte-americana do século 20 foi a única poesia americana, das Américas, que inverteu as relações entre metrópole (Europa) e colônia (América). Ela é mais inovadora do que a brasileira, por exemplo, em muitos aspectos. Mas eu gosto muito de poetas latino-americanos também, de europeus. Tenho muitos defeitos e lacunas, mas não compartilho do fechamento nacionalista abraçado — consciente ou inconscientemente — pelos brasileiros…

• Francisco Perna — Qual é a importância de Robert Creeley para a sua formação literária, sobretudo como poeta?

Creeley não foi importante para minha formação, mas sim para o alento do meu percurso já nos anos de 1990. Ele morreu no dia 21 de março último. Este sim era um grande poeta. Minha formação: Drummond, Oswald de Andrade, Álvares de Azevedo, a poesia concreta, Jimi Hendrix…

• Francisco Perna — Em As One, de Creeley, o senhor abre o livro dizendo: “Reúno, neste volume, os primeiros resultados de três anos de convivência e reflexão a respeito da vida, das idéias e da poesia de Robert Creeley…” Até que ponto essa relação de amizade entre tradutor e autor flui sem interferir na tradução?

Fui mais tradutor do que amigo de Creeley. Quando se fala em amizade, fala-se em afeto. E sem afeto não se faz nada.

• Carlos Willian Leite — Qual a distância entre a adaptação e a fidelidade literária? Traduzir é trair?

A rigor, só existe adaptação, uma adaptação mais fiel ou menos fiel. A rigor, não existe fidelidade possível entre línguas diferentes. É por isso que a tradução é sempre um desafio, um problema, um fracasso. Os conceitos de fidelidade e de traição são um pouco moralistas no que se refere à tradução. Penso que traduzir é dialogar com modelos. E isso é muito importante para uma literatura, embora sujeito ao fracasso, como eu disse.

• Carlos Willian Leite — Na tradução de A pupila do zero (En la masmédula) de Oliverio Girondo, considerado o maior poeta argentino ao lado de Jorge Luis Borges, o senhor afirma: “En la masmédula pode ser considerado um poema único, longo, composto por 36 fragmentos e/ou textos, autônomos, porém relacionados entre si em nível formal, semântico, temático”. Assim como a prosa de Joyce, a poesia de Girondo é extremamente complexa. Como foi a experiência de traduzir essa obra da escola vanguardista? Quanto tempo levou nesse trabalho?

Demorei uns cinco anos, com ajuda de amigos como Raul Antelo e o Jorge Schwartz. Foi uma ótima experiência. Aprendi muito como poeta. Discordo só da locução “escola vanguardista” porque En la masmédula refoge de classificações. É sem gênero.

• Carlos Willian Leite — Qual autor o senhor gostaria de traduzir?

O poeta norte-americano (já morto) contemporâneo do modernismo brasileiro George Oppen. Tender Buttons, de Gertrude Stein. Mas, penso mesmo é em escrever meus poemas.

• Francisco Perna — Na sua poesia, a contenção da linguagem e a feição fotográfica (aproximação do pictórico) são bem marcantes, como em Manoel de Barros. O que o senhor tem a dizer sobre a poesia dele?

Acho que a contenção de linguagem e a feição fotográfica são características encontráveis em muitos poetas. E em muitas poéticas. Sobre a poesia de Manoel de Barros: quase nada tenho a dizer… Ela me parece fácil demais.

• Francisco Perna — Quando falo de contenção da linguagem e feição fotográfica, de forma alguma busquei uma semelhança entre vocês, até mesmo porque a sua poesia, embora criação, reflete apenas o percebido (a gestalt), enquanto que em Manoel de Barros podemos ver o desregramento total dos sentidos. Ao justapor imagens, cria blocos semânticos surreais, de feição cubista, alógicos. Amalgama imagens e linguagem. Quando o senhor diz “Ele me parece fácil demais”, dá a impressão de que o senhor nunca leu Manoel de Barros. Estou certo?

Li, sim. Acho sua poesia leve, sem muita conseqüência, sem compromisso. Ela dissolve certo léxico do Rosa em situações amenas e as técnicas de composição nele me parecem aleatórias, diluídas. Prefiro poetas heavy metal, como João Cabral de Mello Neto e Murilo Mendes, pares geracionais de Manoel de Barros. Mas respeito opiniões em contrário.

• Carlos Willian Leite — Qual sua opinião sobre Finnegans wake, de James Joyce?

Um monumento de todos os tempos da humanidade.

• Carlos Willian Leite — Mas alguns críticos dizem que Finnegans Wake é um engodo.

Seguramente, os críticos que dizem isso é que são um engodo.

• Carlos Willian Leite — Um dos promissores nomes da crítica brasileira, Rodrigo Petrônio, disse, em entrevista, que o romance Catatau, do escritor paranaense Paulo Leminski, é uma arapuca para otários. Na condição de amigo, mas deixando de lado a camaradagem prestimosa, o que você pensa sobre a obra dele, mais especificamente sobre o experimentalismo à moda de Joyce, que norteou toda sua trajetória literária?

O jovem crítico precisa reler o Catatau. Leminski não foi experimental à moda de Joyce. Foi experimental. E deixou aí uma vasta obra, com altos (prosa e alguns poemas) e baixos (a poesia, de um modo geral), embora os seus baixos sejam mais altos do que a maioria dos “altos” dos outros contemporâneos.

• Carlos Willian Leite — Qual a diferença entre inovação e experimentação?

Você pode experimentar e não chegar a lugar nenhum mais novo, não? Inovadora foi, por exemplo, a poesia de João Cabral, no momento e no tempo em que foi feita, embora pouco experimental. Os romances dos anos 1920 de Oswald de Andrade — João Miramar e Serafim Ponte Grande — são experimentais e inovadores. São bons exemplos que me ocorrem.

• Carlos Willian Leite — Qual sua opinião sobre a “transcriação” dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos?

Bem, eles são os dois mais importantes tradutores contemporâneos brasileiros, goste-se ou não do resultado do trabalho deles. Acho muito bacana a teoria da “transcriação”. Ela é inovadora e bastante interessante. Acho que ela é mais do Haroldo que do Augusto. Eles precisavam introduzir uma série de poéticas por aqui, traduzindo de uma maneira diferente. E daí, creio, surgiu a idéia de teorizar a respeito da “transcriação”.

• Francisco Perna — Falando sobre tradução, como é lidar com a palavra do outro sem deixar se dominar por ela?

Olha, nunca me vi seriamente como tradutor… Mas vejo o jogo da tradução como um jogo criativo e não de dominado/dominador. Tradução é diálogo, diálogos que se travam e que se soltam.

• Francisco Perna — Com quem o senhor ficaria: Ferreira Gullar ou Paulo Leminski?

Com os dois. E com restrições aos dois, embora sejam ambos autores que produziram coisas relevantes. O Gullar começou de um modo muito original e depois se entregou a certos dialetos do modernismo brasileiro…

• Carlos Willian Leite — Onde estão os modismos na poesia de Ferreira Gullar?

Não falei em modismos mas em recaídas modernistas. Mas, sim, ele foi um autor de modismos, sim, no sentido de buscar mais, como toda a sua geração, uma geração experimentalista: do surrealismo do começo ao poema concreto e, depois, neoconcreto; do CPC ao tom modernista, que adotou posteriormente; de Poema sujo a Muitas vozes. Mas reitero que acho Gullar importante, tão importante quanto muitos outros poetas de sua geração como Affonso Ávila e Laís Correa de Araújo, como Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Gullar é importante até contra si mesmo, à revelia daquelas croniquinhas de velho que ele publica aos domingos, na Folha de S. Paulo.

• Francisco Perna — Hoje, pode-se falar numa vanguarda poética no Brasil? Quem são os eleitos?

Não, não se pode mais falar em vanguarda, em lugar nenhum, tecnicamente dizendo. Mas, aqui, no Brasil, detesta-se a vanguarda, não?, embora ela tenha criado a própria cultura brasileira em si mesma. Lúcio Costa, por exemplo, era um vanguardista. O espírito crítico das vanguardas foi o que iluminou a poesia brasileira no século 20. E o que a fez andar. Eleitos? São membros das muitas academias, que estão por aí. São aqueles muitos que estão no poder, nos jornais, nos prêmios, etc. O pessoalzinho da Geração 90, não?

• Carlos Willian Leite — O que restou do concretismo?

Acho que você deveria fazer essa pergunta a Augusto de Campos e a epígonos altissonantes como o Frederico Barbosa, não? Mas, falando sério, do concretismo restou o espírito crítico, que pode ser muito útil. O impulso antinacionalista do começo. As traduções de Ezra Pound, Mallarmé, da poesia russa, etc. A poesia de Décio Pignatari, a do próprio Augusto. As galáxias, do Haroldo. Os diálogos com a Tropicália, com o cinema marginal de Rogério Sganzerla e Júlio Bressane. O anticoncretismo que gerou muitos “empregos”. Restou muita coisa, que ainda precisa ser apurada.

• Carlos Willian Leite — Quem é o grande tradutor brasileiro em todos os tempos?

Não li tudo e não saberia dizer. A tradução é mais perecível do que a criação. Posso falar mais estrita e estreitamente: na minha geração, gosto do trabalho do Paulo Henriques Britto, pelo acabamento e não pelas escolhas. Posso citar Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Paulo Rónai, Gonçalves Dias…

• Carlos Willian Leite — Qual o seu melhor livro?

Sugiro que pergunte ao Alcir Pécora.

• Carlos Willian Leite — Como foi o intercambio poético com o norte-americano Michael Palmer, que resultou no livro Cadenciando-um Ning, um Samba, Para o Outro (Ateliê Editorial). Não acha que as parcerias são algo perigoso?

As parcerias são ótimas. Dessa parceria nasceu o livro Nothing the sun could not explain — 20 brazilian contemporary poets (Sun & Moon, Los Angeles, 1997), que instaurou a idéia de contemporâneo na poesia brasileira e desencadeou muitas outras coletâneas locais. Michael Palmer é um excelente poeta, diga-se.

• Carlos Willian Leite — “A continuidade da cultura mostra que só pode haver originalidade contra um pano de fundo de elementos herdados, assimilados, traduzidos.” Essa frase de Lemisnki sobre sua poesia não se choca justamente com o que o senhor faz, ou seja, a idéia de inovar fugindo do risco de fossilização da linguagem?

De modo algum. Concordo com a frase do Leminski. A invenção aparece em confrontos com a tradição — com a tradição que você escolhe.

• Carlos Willian Leite — A crítica é necessária?

A crítica cria condições políticas para que se possa fazer poesia, exatamente ao contrário do que ocorre hoje. Eu diria que a crítica hoje, no Brasil, é muito mais necessária do que a poesia e que o estado de coisas atuais, degradado, está aí justamente por falta de crítica. A crítica hoje é mero marketing, mera glosa. Falta crítica com espírito crítico e analítico.

• Carlos Willian Leite — O senhor acha que existe uma crise criativa na poesia atual?

Claro! Ela está estagnada, patinando em torno de estéticas esgotadas e sem rigor intelectual, existencial, etc. Patinando em quantidades e repetições. Mas, ela existe, ao contrário do que diz a crítica uspiana, marxista, etc.

• Carlos Willian Leite — Qual sua opinião sobre a política cultural implementada pelo governo Lula, tendo à frente o ministro da Cultura, Gilberto Gil?

Populista pop, um desastre. Gil é um desastre. O Governo Lula é uma decepção. Uma esquerda da Disneylândia… Não esperava que Lula fosse um Mao Tsé Tung, mas, também, não imaginei que ele beirasse a Menem…

• Flávio Paranhos — Você acha possível fazer filosofia pela literatura?

Acho que a poesia e a prosa se enriquecem ao abrir espaços para outros discursos, como o filosófico. Mas, poesia é poesia, prosa é prosa, filosofia é filosofia. Literatura é aquilo que se quer como literatura. Veja o caso do Tratactus de Wittgenstein: é um belo poema, em sua linguagem filosófica, de base lógica. Geralmente, o tom filosófico, na poesia brasileira, se perde num tom elevado e em versos sentenciosos. O exemplo mais bem-sucedido que conheço mesmo é o de Wittgenstein, um filósofo-poeta.

• Então, qual seria mais “eficaz”? A filosofia tradicional, acadêmica, ou a filosofia na ficção, em suas diversas formas? Por “eficaz”, entenda-se uma filosofia com potencial de transformar as pessoas.

Nada transforma as pessoas hoje. As estruturas capitalistas solapam tudo, infelizmente…

• Flávio Paranhos — Quando se fala em filosofia e literatura, geralmente tem-se em mente a prosa. A poesia é tão boa quanto a prosa para se filosofar?

A poesia é boa para poetar. Boa poesia é aquela que, dialogando com outros discursos, atinge sua especificidade poética, sua irredutibilidade, sua condição evidente de poesia. Acho que o ensaio analítico é o melhor lugar para se filosofar.

• Flávio Paranhos — Você conhece alguma análise filosófica interessante da obra de um poeta que valesse comentar?

Penso imediata e genericamente em Roland Barthes.

Poemas inéditos de Régis Bonvicino

Roupoema

Seus dentes poderiam fazer merchandising

de maconha

embora façam de Colgate

dos lóbulos caem pingentes

to sell ou vender

seus pés não pisam em piso falso

e andam descalços

num clip ou num filme

seus pés anunciam

uma sandália de plástico imputrescível

Vênus pu(t)ibunda

bebe de tudo, nos bastidores,

agora se parece às vezes

com um travesti

também

agora Hollywood está a seus pés

posa, cheia de si

se exibe com peitos de silicone

veste casacos, no inverno, de pele de lontra

ou de alguma outra espécie

sua cabeça está cheia de cocaína escondida

declara ter hobbies e entre eles

o predileto: fazer blow job

é mais asséptico, sob controle,

e poupa o clitóris

preservando o cheiro dos cosméticos

no corpo e nas roupas

nos lábios, botox

o nariz anuncia um perfume alegórico

de seus cabelos longos e ondulados,

caem letras cegas, se refletem flashes

de vez em quando, usa uma gargantilha

limpa sua própria língua

principalmente o dorso posterior

com um produto novo

para segurar o hálito

não vende roupa

vende os lábios

os lábios vendem a boca,

cornucópia de si mesma

ouve tecno e hip hop

digita no papelote

Não sabe escrever nada

Além do próprio nome

…

Rascunho

Pauladas não há palavras

morto a pauladas não há palavras

para dizer morto

a pauladas

matar a pauladas

um mendigo e seus utensílios

sacola, cobertor e calçada

morto a pauladas

a lua em quarto minguante

verga

nuvens ásperas encarneiradas

enquanto isso aqueles que

se locupletam com o caso

sem pistas

não há palavras

morto a pauladas

a corda no pescoço?

de manhã —

poça de sangue —

feridas na cabeça

e no rosto

não há palavras

morto a pauladas

não tem conversa não

…

O lixo

plásticos voando baixo

cacos de uma garrafa

pétalas

sobre o asfalto

aquilo

que não mais

se considera útil

ou propício

há um balde

naquela lixeira

está nos sacos

jogados na esquina

caixas de madeira

está nos sacos

ao lado da cabine

telefônica

o lixo está contido

em outro saco

restos de comida e cigarros

no canteiro, sem a árvore,

lixo consentido

agora sob o viaduto

onde se confunde

com mendigos

…

Letra

Nine out of ten computers are infected

Leminski morreu

do uso contínuo

de um coquetel

de álcool, cigarro e drogas

às vezes

de álcool puro e Pervitin

pupilas dilatadas para encarar o nada

às vésperas da morte

fétido

camiseta cavada e chinelos

trapos a pele

verde como vômito

arranhando o violão e traduzindo Beckett

getting a tan without the sun

que o futuro o disseque

(…numa outra década,

guerrilha nas favelas,

Kaetán morreu de uma overdose

de dólares

êxtase de cheques,

abanando o leque

um séquito de adeptos)

nine out of ten computers… are infected

(para Alcir Pécora)

…

Agonia

uma gaivota rente ao mar

voa entre os barcos

no pôr-do-sol

toca

asas na água

sem o peixe

voando em círculos

perto da árvore

em bando barcos parados

a voz da gaivota,

aguda, ecoa

rumo ao mar

fechado, mergulha

imersa, agora como ostra

destroça o peixe

entre as patas gaivotas a lua?

na água que apagou

nuvens sobre a montanha

onde já é quase noite

acima um céu azul ainda

horizonte uma gaivota voa

luz acesa da ponte

silêncio íntimo da baía

cor no entanto a onda

Santo Antonio de Lisboa, janeiro de 2004