Em seus mais de 60 anos de carreira literária, o mineiro Ivan Angelo consolidou-se como um dos principais escritores do Brasil, seja pela versatilidade ante os gêneros textuais até aqui trabalhados, como pela capacidade minuciosa de registrar através da palavra os costumes, as sutilezas e as complexidades da sociedade brasileira.

Passando por diferentes veículos de imprensa, fez fama no jornalismo e, sobretudo, na literatura, capitaneando obras-primas, a exemplo de A festa, um poderoso mosaico ficcional sobre a opressão, publicado durante os tempos da Ditadura Militar, seguida de A casa de vidro e A face horrível.

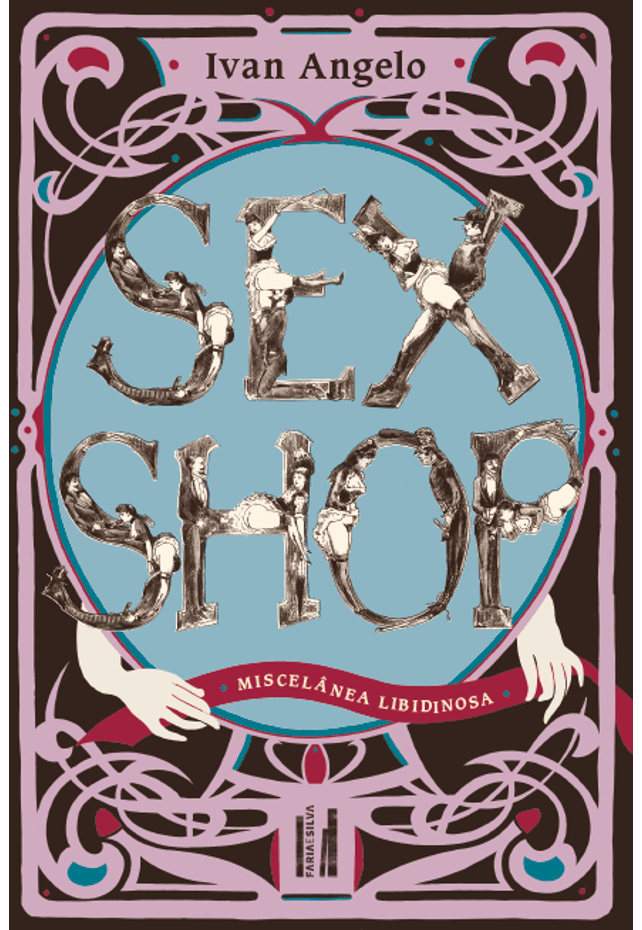

Contemplado com alguns prêmios literários, incluindo o Jabuti e o APCA, o escritor mineiro de Barbacena parece não estar disposto a parar de produzir, a exemplo de seu recente livro Sex shop, miscelânea libidinosa, que traz diferentes textos sobre sexo que navegam entre o conto, o poema e o ensaio; além de um romance que pretende publicar em breve.

Em entrevista concedida por e-mail ao Rascunho, Ivan Angelo reconstitui alguns dos principais momentos de sua vida e carreira, partindo da infância e juventude em Minas Gerais, dos primeiros escritos à investida para a imprensa, seguindo para os seus interesses estéticos no campo da prosa de ficção e da crônica. Além disso, recupera o passado vivido na Ditadura e reflete sobre o atual momento do país.

• Como surge o interesse pelos livros e, sobretudo, pelo ofício da criação literária? Em que momento o senhor se viu pego pela escrita, encontrando na palavra o seu lugar no mundo?

Não sei se vou soar antigo, mas é isso: a possibilidade do livro surge no momento em que se aprende a ler. Não digo soletrar, mas ler e entender uma frase. Depois de uma frase vem outra e aí já é uma narrativa. Quando você começa a achar aquilo bonito, você se torna um apreciador. Quando quer fazer aquilo também e quer que apreciem, você quer criar. Quando decide que é aquilo que você quer fazer e se aplica para lidar plasticamente com as palavras, você está no caminho de se tornar um escritor. Aí é preciso escrever um livro. Comigo foi assim, o mundo das histórias escritas me pegou criança. Por isso é que eu posso soar antigo: hoje, as narrativas de ficção que se encontram nos aplicativos de celular, nos jogos, na televisão são concorrentes muito fortes para os livros de histórias, e então aprender a ler não antecipa necessariamente o livro de ficção literária, seja como leitor, seja como criador.

“Data daqueles tempos [da ditadura militar] um sentimento que eu tenho de que as pessoas que passam por mim são capazes de atos abomináveis no escuro de suas almas.”

• O senhor atuou durante muitos anos na imprensa. De que forma o jornalismo também influenciou no seu trabalho de escritor?

O jornalismo foi um meio de vida de um jovem sem profissão que não sabia fazer nada senão escrever. Isso aconteceu com todos os escritores brasileiros que trabalharam em jornal, do século 19 para cá, até regulamentarem a profissão. Eu tinha desistido de estudar engenharia, publicava uns contos, traduções e perfis em jornais de Belo Horizonte, aí me ofereceram um emprego. Acho que foram os escritores, de um modo geral, que influenciaram para melhorar a linguagem dos jornais e revistas. Só depois dos anos de 1960 e 70, foi que a linguagem sofisticada e as técnicas inovadoras de alguns jornalistas norte-americanos influenciados pelos melhores escritores de lá passaram a influenciar os jornalistas e alguns escritores de cá. Eu procurei pistas também e principalmente no cinema, nos mestres da língua, nas composições da pintura, nos escritores estrangeiros, nos gibis, por que não? Quem para de procurar não se renova.

• Como foi a sua vivência literária em Minas Gerais. O senhor chegou a fazer parte dos grupos que existiram nos anos 1940 e 1950?

Em Minas, o escritores sempre gostaram dessa coisa de turma, desde que as cidades se estruturaram como centros de mineração, de comércio, de convívio social. Os principais nomes do Arcadismo mineiro, Gonzaga, Claudio, Alvarenga, eram uma turma, não? No início do século passado tinha a turma do Drummond. Depois tivemos a turma da revista Edifício, da revista Tendência, da revista Complemento, que foi a minha, da Estória, da Ptyx e tantas outras. Complemento, lançada em 1956, foi bem diferente das outras por ser multiarte, reunia poetas, ficcionistas, artistas plásticos e críticos de arte, músicos, diretores e atores e críticos de teatro, mestres de dança e bailarinos, críticos de cinema e cineastas to be. No topo das competências dessa turma, que eram várias, temos hoje o Silviano Santiago, militante da literatura em tempo integral, o principal intelectual brasileiro da atualidade.

• O início do senhor foi com as narrativas curtas. Como se deu o ingresso na literatura como autor?

Publiquei, aliás, publicamos um livro de contos que se chamou Duas faces, metade do livro escrita por mim e a outra metade escrita pelo Silviano Santiago. Estreamos juntos como ficcionistas com esse livro, em 1961, 60 anos atrás. Quando o escrevemos tínhamos 23 anos. A fim de conseguirmos a publicação, pois éramos dois desconhecidos, nos comprometemos com a Editora Itatiaia a vender antecipadamente 200 exemplares. Corremos listas entre parentes e amigos e o livro que estava pronto em 1959 saiu em 1961.

• A festa, considerado pela crítica seu principal livro, é uma obra que fica entre o limiar do romance puzzle e dos contos. Como foi escrevê-lo?

Um livro como esse evidentemente se constrói a partir de um projeto. Projetei A festa em 1963. Eu queria que um livro de contos se transformasse de repente num romance. A ideia inicial era esta: todo mundo que se encontra numa festa tem uma história anterior, tem a vida que viveu antes daquele momento na festa. O meu projeto era construir essas histórias anteriores (os contos) e misturar seus personagens numa festa, e depois, na parte que se chamaria “depois da festa”, mostrar o que a festa modificou nas suas trajetórias. Entre as duas partes eu tinha programado um tour de force literário que seria “a festa”, não uma descrição de uma festa, mas um longo travelling dentro da festa, falas, garçons, reflexos, olhares direcionando a “câmera”, saltando o assunto de uma pessoa para outra, procurando fazer um sentido baseado nas suas histórias passadas, os contos. Tudo isso sem um narrador na terceira pessoa! Bom, aí veio o golpe militar de 64, veio a censura, eu parei o projeto com três contos escritos, aliás parei qualquer projeto literário, passei a trabalhar só com jornalismo e publicidade. Depois me mudei para São Paulo, para ajudar a fazer o estimulante e inovador Jornal da Tarde, e nessa toada fui até 1973, 1974. Decidido a falar daqueles tempos de espantos e impossibilidades, retomei o projeto do romance, atualizando o tempo da ação, levando os personagens a se moverem no ambiente contaminado pelos horrores da ditadura. Eliminei a parte da festa, aquele travelling de que eu falei, e levei uns 20 meses para terminar. Estava pronto no final de 1975, saiu em 1976.

• O senhor vivenciou um dos momentos mais nefastos da história do país: a ditadura militar. Que tipo de situação o senhor viveu naquele contexto que marcou a sua subjetividade como homem e artista?

O pior foi a morte cruel de colegas de trabalho e de parentes de colegas, foi a invasão e depredação do espetáculo teatral Roda viva, do qual participavam alguns amigos meus, a caçada a um amigo integrante de grupo da luta armada, ser levado para interrogatório por homens mascarados armados de metralhadora, o constrangimento de ter censores na redação do jornal onde eu trabalhava, mas nada comparável com a morte sob tortura de outros tantos conhecidos. Data daqueles tempos um sentimento que eu tenho de que as pessoas que passam por mim são capazes de atos abomináveis no escuro de suas almas.

• A casa de vidro foi publicado em 1979, após o sucesso de A festa. Li que o senhor escreveu esse romance para corrigir algumas questões colocadas na obra anterior. Aconteceu isso mesmo?

Sim. É o meu livro mais bem realizado, quero dizer, cujo resultado é mais próximo do que eu quis fazer. A linguagem é mais elaborada, o estilo é mais luxurioso. E no entanto é um livro que eu volta e meia penso em mexer, no sentido de exigir menos do leitor. Quanto a corrigir questões d’A festa, sim, de certa forma. O leitor poderia ter ficado com a noção de que aquele Brasil d’A festa era assim por causa da ditadura militar. Não, não era! Em A casa de vidro eu quis mostrar que aqueles comportamentos opressivos e cruéis não eram frutos da ditadura militar, já estavam na nossa história, desde a colônia. Então, aquilo não era uma circunstância, era uma constância.

• O recém-lançado Sex shop, miscelânea libidinosa me parece uma provocação, visto que, embora estejamos no chamado “país do Carnaval”, as polarizações mostram o quão conservadora a sociedade brasileira continua sendo. Ao mesmo tempo, um livro de textos sobre sexo neste momento político é extremamente provocador, como A festa foi nos tempos da ditadura.

O Brasil é uma vasta sex shop. O shortinho é o traje nacional das moças das comunidades, seja na versão quase virilha seja na versão vende bumbum. Nas universidades predomina o short coxinha e a blusa frente única sem nada embaixo. Garotos sem camisa no campus. Nos shows televisionados, cantoras de sucesso mostram seus predicados não vocais. Os “artistas” homens apertam-se nas calças, camisas têm de mostrar as últimas voltas dos colares e pingentes cafonas. As câmeras não se retiram discretamente nas cenas de sexo das novelas e filmes. Nas praias, o fio não é dental. Então, sex shop é uma metáfora. Quanto ao conteúdo, tem coisas de hoje, brincadeiras que eu chamei de poeminhas safados, como este, por exemplo: “chega de rachadinha/ diz o deputado/ agora eu vou/ chupar laranjas”. Tem contos, um inédito, muito criativo, outros de pouquíssima circulação; tem ensaios e artigos que publiquei no que se chamava antigamente de “revista de mulher pelada”, e tem descrições digamos poéticas de partes do corpo feminino. É um livro divertido. Se tem alguma coisa de provocador e político é bater de frente com os hipócritas.

“Em A casa de vidro eu quis mostrar que aqueles comportamentos opressivos e cruéis não eram frutos da ditadura militar, já estavam na nossa história, desde a colônia. Então, aquilo não era uma circunstância, era uma constância.”

• De que forma o senhor enxerga o Brasil de hoje, dentro de um cenário pandêmico, de culto ao ódio, do cancelamento virtual, das polarizações, do descrédito à ciência, do desmonte da cultura e de todos os tipos de anomalias retrógradas do discurso?

O pior é pensar que essa gente que está dando esse tom bárbaro ao nosso tempo brasileiro sempre esteve aí, é aquela mesma gente que apoiou o golpe de 64 e sustentou o regime do ódio e da truculência por tanto tempo. Foi abafado na redemocratização e voltou ao protagonismo ajudado pelos hipócritas, assenhoreando-se não só do poder, também de símbolos nacionais, as cores verde e amarela, a bandeira, como se representassem eles o povo, a nação, e usando instrumentos de fala sub-reptícios como as redes sociais. A pandemia serviu para desorientar e desencorajar ainda mais a sociedade, paralisando as pessoas, ou direcionando-as para surtos de movimentos bem-comportados, sem bandeiras, quase envergonhados, enquanto os propagandistas do ódio se movem ruidosos em suas motocicletas agitando símbolos roubados. Nesse arrastão bárbaro eles levam para o buraco nossas conquistas sociais, nossos cuidados com o meio ambiente, nossas conquistas de renda popular, o valor da ciência e do conhecimento, porque eles não precisam disso, têm bens materiais, têm dinheiro, posições. Só um poder também sub-reptício irá instaurar em breve a sensatez: o voto. Mas não nos iludamos, essa gente que sempre esteve por aí continuará por aí, conspirando.

• Sinto que o papel do intelectual brasileiro tem mudado muito nas últimas décadas. Se a literatura ontem, por exemplo, teve alguma força motora capaz de influenciar o “modus operandi” de uma sociedade, hoje, mesmo que ela dialogue com o seu tempo, seu papel político, por exemplo, tem se tornado um tanto quanto passivo. Sente essa mudança, levando em conta o mundo de outrora e o atual?

Essa é uma discussão que está presente no mundo, principalmente na Europa. O ocaso do intelectual como um decifrador dos impasses e propositor de caminhos. Se não faz mais sentido a velha luta de classes, se a sociedade se tornou tão complexa que a política não resolve as crises, o que fazer? Os discursos, no sentido de fala com ideias, estão pulverizados de tal maneira que nenhum deles passa a ter importância, alcance. Tudo é ruído, nada é fala. Então, não creio, como você diz, que o papel da literatura tenha se tornado um tanto passivo. Os escritores continuam na luta, continuam de luta. O que acontece é que a literatura é uma vozinha entre tantas na balbúrdia das comunicações, reproduzidas por milhares de mídias, e essa saturação, esse excesso, é que a torna menos eficaz no seu papel político, apesar de manter a sua significância artística. Mas chegamos àquele momento em que falar é importante.

• Além de ficcionista, o senhor também é respeitado pelo exímio trabalho como cronista. Saindo da prosa de ficção e partindo para a crônica, esse gênero que fica entre os limites da literatura e do jornalismo, como tal produção começa e de que forma o senhor passa a se sentir também confortável para atuar como cronista?

A crônica é o exercício da literatura como estilo. Você se desafia a escrever bem aquele texto, que quase não tem outro objetivo. Não é contar um caso, confessar uma emoção, retratar um segmento da sociedade, louvar uma dama — é escrever bem, explorar o desafio do assunto sem afrouxar o rigor da linguagem. Já falei que é como escrever um poema, nos melhores casos. Pois não é?

• Alguns de seus livros também são voltados ao público infantojuvenil. Como é escrever para crianças e adolescentes? O senhor tem contato com esses leitores?

Um dos meus livros de que mais gosto foi classificado como romance juvenil, solução que a editora deu para colocá-lo numa prateleira do mercado. É um romance em torno de um menino, chama-se Pode me beijar se quiser. Muitos escritores escreveram sobre meninos sem que seus livros fossem considerados literatura para jovens. Mas deixa pra lá. Esse livro tem uma estrutura como eu gosto de trabalhar: são treze contos, estruturados e acabados. Mas compõem uma história, marcam a evolução de um personagem, propõem a solução de um enigma. Para evitar ruídos urbanos, localizei as ações numa fazenda. Escrevi dois livros realmente para crianças, O vestido luminoso da princesa, tipo um conto de fadas em que as fadas não resolvem nada, e Damião e Mariinha, uma história rimada. Estou terminando um livro de diálogos filosóficos para crianças, chamado Conversinhas com algum avô. Já tive, sim, conversas com crianças sobre livros, sempre proveitosas, mais para mim do que para elas, acredito.

“O pior é pensar que essa gente que está dando esse tom bárbaro ao nosso tempo brasileiro sempre esteve aí, é aquela mesma gente que apoiou o golpe de 64 e sustentou o regime do ódio e da truculência por tanto tempo.”

• O senhor costuma ler os autores brasileiros contemporâneos?

Sempre leio, procuro selecionar os de ficção entre os premiados, que é uma forma de escolha talvez injusta com os outros, mas o que eu posso fazer? Leio bastante história e tentativas de entender o mundo contemporâneo. Nesse segmento, as coleções de ensaios coordenadas pelo filósofo Adauto Novaes sobre o tema Mutações são excelentes. O mote poderia ser essa ideia intrigante e preciosa de Paul Valéry, de que o futuro já não é como era.

• Além de Sex shop, podemos esperar um novo livro de ficção?

Depois de muitos anos, voltei a escrever um romance, chama-se O inferno não é igual para todos. Estou escrevendo com um entusiasmo antigo, confiante nos dois papéis da literatura na sociedade em que ela se insere: o político e o artístico. Tenho pronto um livro de histórias policiais, narrado de modo inusitado, cada história é uma conversa, um diálogo. Chama-se O assassino brincava com bonecas. Tenho pronto também um livro de crônicas sobre o amor, suas delícias e desencontros, chamado Corações a galope. Outro que está pronto, não sei se de interesse restrito, sobre Minas Gerais, seus lugares e seu estilo, chamado Anjos nos caminhos de Minas. Finalmente, pronto, um livro de artigos, ensaios, palestras e críticas, escritos ao longo desses 60 anos de atividade literária, ao qual dei um título irônico, Voo de pássaro. Todos à espera de editores.

• Qual é a sua visão ante o futuro do nosso país? Do que nós brasileiros precisamos nos conscientizar?

Vou citar de novo o Valéry: o futuro já não é como era. Não é fácil olhar para o futuro de um país que, ao contrário do que se propôs Juscelino Kubitschek, de avançar cinquenta anos em cinco, recuou quarenta anos em quatro. Precisamos recuperar valores civilizados, educação, cidadania, civilidade, solidariedade, compaixão — porque recuperação política, econômica e social é trabalho para mais de uma geração.