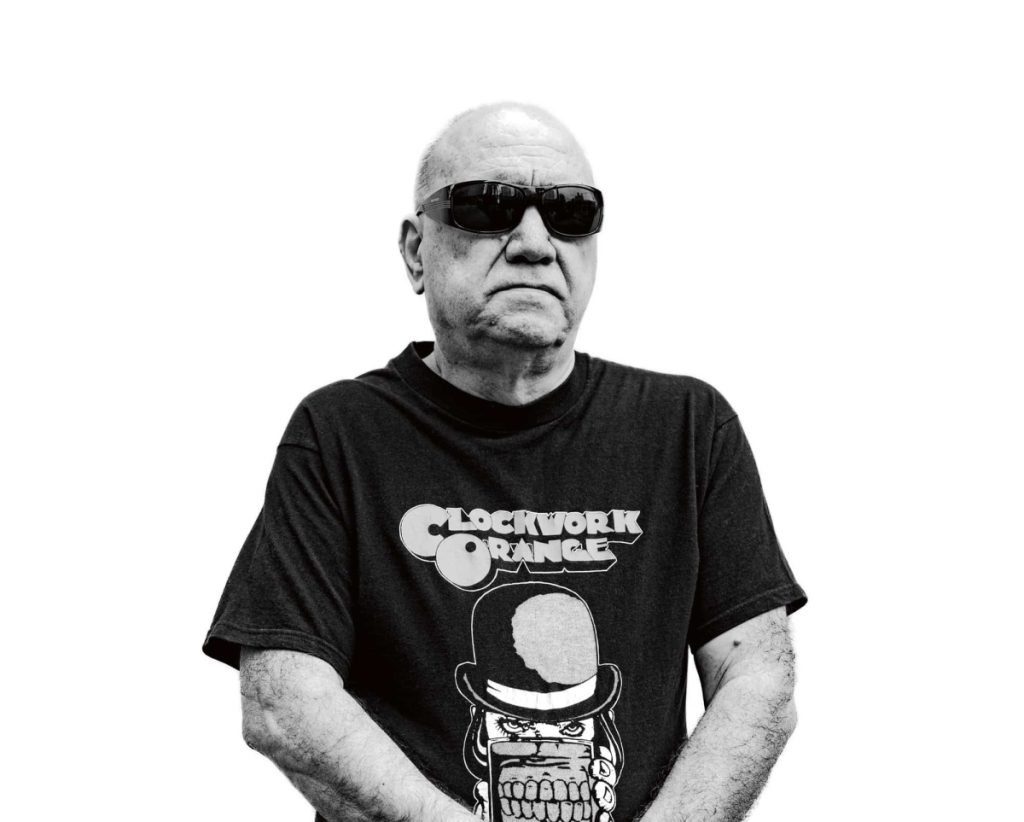

À pergunta quem é você, Glauco Mattoso responde: “Acho que é um desgarrado, que tem, sim, seus referenciais, de Sade a Bocage, de Gregório a Oswald, mas que valoriza menos as escolas que os casos particulares da história literária, como a esquelética morbidez do paraibano Augusto dos Anjos ou a balofa mordacidade do paranaense Emílio de Menezes. Sou camoniano, mas não canônico. Não sou criticamente etiquetável, assim como Villon não pode ser enquadrado como ‘último dos goliardos’ nem como ‘primeiro dos malditos’. O que importa é a verdade de Villon, que foi bandido de fato, assassino inclusive. Não sou assassino, mas sou bruxo, e, poeticamente falando, eu me definiria como Pornosiano, isto é, perfeccionista da porcaria. Não atiro pérolas aos porcos, mas lapido a sujeira e dilapido a higiene estética. Já que não posso mais sabotar visualmente, soneto cegamente. Desenfreadamente. Desesperadamente”.

Nenhuma concessão a qualquer tipo de facilidade. Nada. Uma poesia veemente, um beco sem saída. Enquanto os grupinhos se formam no mingau de todas as tardes, Glauco Mattoso se recolhe mais no seu mundo. Uma poesia que vai da loucura ao momento mais sublime. Do grito ao silêncio. Como Augusto dos Anjos — não se trata de comparação — Glauco é um caso à parte da literatura poética deste país sem poesia. Glauco quer distância. Um monge num convento pegando fogo, colhendo a poesia possível. Se é que a poesia é ainda possível. A bem da verdade, disso não se sabe. As palavras sempre serão poucas para situar Glauco Mattoso.

• Afinal, para que serve a poesia?

Para mim, serve para desabafar a revolta. Quando ainda enxergava e estava começando a versejar, fiz apologia da merda e houve quem pensasse que a escatologia era minha tara, mas eu usava a merda para traduzir meu desabafo contra os “merdalhões” que monopolizavam (ou polarizavam) nossa literatura e contra a “cricri-titica” que os paparicava. Depois de cego, uso a própria cegueira e outras “morbidezas” pessoais para desabafar contra poderes maiores, sejam terrenos ou imateriais. O protesto é o combustível da poesia, mas não basta ter motivo e coragem para desabafar. Carece ter conhecimento de causa, domínio da ferramenta verbal, e a raiva tem que ser temperada com algum senso de humor, do contrário o resultado, ao invés de sal e pimenta, só passa impressão amarga ou azeda.

• Você é um poeta marginal?

Não diria marginal, mas sim um poeta de rodapé que vira o livro de cabeça para baixo e se torna poeta de cabeçalho, isto é, um poeta “glande”. Sou da geração dos chamados “marginais”, mas hoje tem gente (como o Ferrez) chamando de marginal, ao invés dos comercialmente marginalizados (como nos 70), os socialmente marginalizados (como os favelados). Fui criado na periferia paulistana, mas não cheguei a ser favelado. Porém, sendo deficiente visual, fui abusado pelos moleques malacos, o que me tornou singularmente imaginativo e me distingue de outros poetas contemporâneos, com seus rótulos generacionais. Não, não

sou marginal, sou mais é inconformado, ou informatável.

• Qual é seu nome verdadeiro e por que você adotou o nome de Glauco Mattoso?

O nome de batismo é Pedro José, mas, como tenho glaucoma congênito, sou glaucomatoso desde antes do batismo. Logo, meu pseudônimo é mais verdadeiro que meu nome real.

• Você pertence a algum grupo?

Sou independente (os filósofos diriam “solipsista”) demais para me enturmar ou me empanelar. Mesmo entre os gays, quando ajudei a fundar o primeiro grupo organizado (chamado Somos), não me entrosei totalmente, fosse pelo lado hetero que ainda me dividia, fosse pela preferência sadomasoquista e fetichista, minoritária dentro da própria minoria. Na literatura, nunca tive carteirinha de epígono (como diz o Willer) nem quis liderar meus próprios filiados. Acho que sou um daqueles casos isolados, esquisitos demais para serem rotulados ou para deixar descendência.

• Como você analisa as panelinhas na literatura brasileira?

Como diz o ditado, “panela que muitos mexem ou sai crua ou sai queimada”. Temos dois tipos de panelinha: as cruas e as queimadas. As cruas são aquelas tão fechadas que não foram mexidas o bastante para que a sopa (de letrinhas) levante fervura, caso do concretismo, cujos cozinheiros pouco se revezavam na colher de pau. As queimadas são

aquelas em que a sopa (macarrônica ou arroz e feijão) já ferveu e evaporou faz tempo, virou raspa, e não parava de chegar cozinheiro novo, caso do modernismo ou do quarentecinquismo. Nenhum problema com as panelas se o freguês gosta de sopa. O problema é que quem gosta de salada não quer saber de panela, mas os cozinheiros se julgam indispensáveis e insubstituíveis.

• Quem você mandaria para o inferno?

Quando criança quis ver a caveira dos moleques que curravam minha boca. Quando adulto praguejei contra chefes e colegas de trabalho. Quando saí da casa dos pais, passei a amaldiçoar políticos impostores (isto é, que só criam impostos) e banqueiros salafrários. Agora que sou poeta consumado sem ser consumido, posso mandar todos eles juntos para o mesmo lugar, graças ao Dante e a outros comparsas de pena. De quebra, eu despacharia imediatamente uns dois Fernandos, mais um Fernandinho.

• Quem você salvaria de um naufrágio?

Eu salvaria a vida do Lennon, mas não me jogando na frente (como o guarda-costas do Reagan) e sim alvejando a cabeça do Chapman antes que ele puxasse o gatilho. Também faria alguma bruxaria para poupar o Renato Russo ou o Cazuza, se eles tivessem me procurado.

• Como e por que você se transformou no maior sonetista da poesia brasileira?

Se falamos em quantidade, posso ser recordista entre os vivos, com meus atuais setecentos, mas o recordista absoluto foi o catarinense Luiz Delfino, com seus mil e trezentos. A questão é que Delfino levou uma vida sonetando e atravessou o romantismo, o parnasianismo e o simbolismo. Eu comecei a sonetar neste ritmo em 1999, movido pela cegueira, pelos pesadelos e pela insônia, misticamente assistido por Borges, a quem traduzira pouco antes. A compulsão de sonetar diuturna e mnemonicamente só me lembra um paralelo nos transes esotéricos de Fernando Pessoa. Talvez eles todos (Camões, Bocage, Gregório, Pessoa e Borges) tenham formado uma junta espiritual para me dar uma forcinha, mas isso não quer dizer que faço mera psicografia como fez Chico Xavier com Augusto dos Anjos ou Cruz e Souza no Parnaso de além túmulo. Trata-se apenas de energia antenada.

• Ainda faz sentido escrever poemas com métrica?

Não só faz sentido como faz forma. E tanto faz, que os cantadores nordestinos nem cogitam de introduzir verso livre ou branco no cordelismo, nem de abolir a redondilha duma glosa para deixá-la mais verbivocovisual. Acontece que o ritmo é inerente à poesia, seja ela cantada, falada ou escrita, e métrica e rima nada mais são que artifícios para acentuar o ritmo. Assim como a música não dispensa a melodia (por mais que os dodecafônicos achem-na cafona), também a poesia não prescinde da métrica e da rima. Na minha opinião, mesmo os versos livres, quando competentes, acabam involuntariamente seguindo um compasso intuitivo, e é por isso que Bandeira e Drummond têm seu valor até quando não rimam.

• O que você acha da poesia concreta?

Um brasilianista americano (Steven Butterman) que se doutorou com uma tese sobre minha poesia, observou com muita propriedade que meu concretismo da fase setentista (que batizei de “datilograffiti” devido ao uso artesanal da máquina de escrever no Jornal Dobrabil) é subversivo

em relação ao rigorismo dos Campos, já que me posiciono na primeira pessoa e o concretismo ortodoxo é impessoal. Além disso, misturei contracultura com concretismo e deu merda, ou seja, “graffiti” de banheiro, sendo que a espacialidade concretista nunca dera espaço ao concreto duma parede de mictório. Por essas e outras é que, se pago algum tributo à vanguarda concreta (pelo que me incutiu em termos de “ostinato rigore” e de “paideuma”), também cobro comissão por ter “contraculturado” o concretismo e “undergroundizado” seu background.

• Existe crítica literária no Brasil?

Historicamente existe, graças a alguns papas sem papas, mas atualmente o que falta não é crítica literária, é literatura crítica. Explico: para analisar em profundidade um livro inteiro, só outro livro inteiro, coisa que já não se faz por causa da exigüidade do espaço resenhístico na imprensa. Quanto à crítica universitária, é demasiado atrelada a metodologias e ideologias, mais parecendo teoremas cientificistas que teoria literária. Nada contra estudar um Drummond pelo crivo pitagórico, marxista, darwiniano ou freudiano, mas falta quem se dedique, por exemplo, à poesia delfiniana pelo crivo podólatra, ou seja, investigando a obra de Delfino através da vida de Delfino, pura e simplesmente. E falta justamente porque falta pluralismo cultural neste fim-de-feira globalizado. Menos mal que, como costumo dizer, em terra de Cego Aderaldo quem tem um olho é Camões. E em terra analfabeta, quem soneta é poeta. Ainda que cego e descriticado.

• E o que dizer dos suplementos culturais especialmente do Rio de Janeiro e de São Paulo?

Pois é, cheguei a colaborar no Caderno de Sábado do Jornal da Tarde numa época em que também a Folha de S. Paulo teve seus cadernos Folhetim e Letras, mas agora nenhum grande jornal carioca ou paulista tem qualquer coisa parecida com o suplemento literário do JB ou do Estadão nos áureos tempos. Não que fossem o melhor dos foros, mas pelo menos era um espaço decente. Fora disso, só órgãos alternativos, tipo zines e revistas pouco comerciais. O Paraná tem sido um caso à parte, desde quando colaborei no Nicolau, mas mesmo assim falta maior longevidade aos periódicos culturais, como de resto a qualquer coisa promissora no Brasil. Tudo muito efêmero. Até o Pasquim (onde também colaborei), quem diria, acabou brizolando e se isolando…

• E a turminha da badalação e louvores mútuos?

Essa é a faceta mais fuleira do nosso ambiente literário. Sempre gostei mais de Bandeira que de Drummond, mas não desdenho tanto de Drummond quanto desdenho dos drummondianos mundanos. Não é o poeta que era chato, era a tietagem da claque que enchia o saco. Da mesma forma que a caetanagem é muito mais antipática que o Caetano, e Machado nunca foi insuportável como aparentava ser na sala de aula. Daí chego à seguinte conclusão: os mestres nunca merecem os discípulos e fãs que têm, razão pela qual prefiro o anonimato à tietagem. Dalton Trevisan fez muito bem em fugir da badalação.

SONETO ENSIMESMADO [506]

Quando Alexei Bueno se insurgiu

contra os pós-pós que a pó reduzem tudo,

poetas outros creram-no posudo

e tomam-no por curto de pavio.

Sustenta ele, contudo, em pleno Rio,

o centro dos modismos, seu escudo

heróico e solitário, que um estudo

isento e sério espera e inda não viu.

Que seja extemporâneo simbolista

e que em soneto o meta-tema meta

reputo como histórica conquista.

Ser único (eu que o diga) no planeta,

filósofo ou pornógrafo, é o que dista

uma sublimação duma punheta.

SONETO ASSUMIDO [509]

Mattoso, que nasceu deficiente,

ainda foi currado em plena infância:

lambeu com nojo o pé; chupou com ânsia

o pau; mijo engoliu, salgado e quente.

Escravo dos moleques, se ressente

do trauma e se tornou da intolerância

um nu e cru cantor, mesmo à distância,

enquanto a luz se apaga em sua lente.

Tortura, humilhação e o que se excreta

são temas que abordou, na mais castiça

e chula das linguagens, o antiesteta.

Merece o que o vaidoso não cobiça:

um título que, além de ser “poeta”,

será “da crueldade” por justiça.

SONETO MALOCATÁRIO [510]

Soneto é um apertado apartamento

num vasto condomínio de inquilinos.

A mesma planta e vários seus destinos:

um drama urbano em cada pavimento.

Dois quartos, pouca luz e muito vento,

que podem ser alcovas ou cassinos,

paróquias parcas, clubes clandestinos,

abrigo do autor brega ou do briguento.

Agora virou zona, mas um dia

foi casa de família e regra tinha:

conversa só começa se o pai pia.

Além da comezinha escrivaninha,

só tem privada, cama, mesa e pia.

Sem sala, o papo acaba na cozinha.

SONETO GENIALÓGICO [533]

Não brigo com baianos ou concretos

por causa de paulistas ou troianos,

nem brigo com tupis ou paulistanos

por causa de antropófagos diletos.

Só brigo por mim mesmo e meus projetos

exóticos, insólitos, insanos,

que não acham piloto noutros planos

e são dos regabofes só dejetos.

Sou individualista por demais

e menos engajado que um vidente,

de vez que cego estou… para os normais.

Mas como sou humano, de repente

alguém também sem mestres e sem pais

me esbarra e reconhece por parente…

SONETO CONTRARIADO [541]

Por ser o cedo tarde e o tarde cedo;

por ser tarde a manhã e a noite dia;

por ser gostosa a dor, triste a alegria;

por serem ódio amor, coragem medo;

Se o plágio é mais invento que arremedo;

se exprime mais virtude o que vicia;

se nada vale tudo que valia;

se todos já conhecem o segredo;

Por ser duplipensar barroco a língua;

por menos ter aquele que mais quer;

se a falta excede e tanto abunda a míngua;

Por nunca estar o nexo onde estiver,

desdigo o que falei e a vida xingo-a

de morte, se a cegueira é luz qualquer.

SONETO TEMATIZADO [549]

De duas coisas todo bom poeta

dever tem de falar para ser posto

no círculo dos grandes e no gosto

do povo ser mais um que se projeta:

de estrelas e de rosas. Nada veta

que seja seu soneto só composto

de pétalas que espelhem-lhe o desgosto

do amor que feneceu e nos afeta.

Também ninguém proíbe que as estrelas

figurem esperanças ou paixões

e todos os sonetos tentem lê-las.

Não morre um de Bilac ou de Camões,

mas falta o que um poeta mede pelas

(dum cego) fantasias e visões…

SONETO PROBLEMATIZADO [550]

Escrófulas, furúnculos, escaras

problemas são além do que incomoda

a pele dos doentes: mais que foda,

caralho, cu, buceta, elas são raras

palavras, já que as letras são avaras

no mórbido ou no chão, e estão na moda

só rótulos, clichês do que mais roda

na tela e nas platéias dos sem taras.

Sem taras declaradas, ressalvemos,

pois todos têm as suas. Só no verbo,

no verso e no comércio não as lemos.

Porém, quando um poeta mais acerbo

resolve nomear seus bois e demos,

se não o calam, chamam-no soberbo.