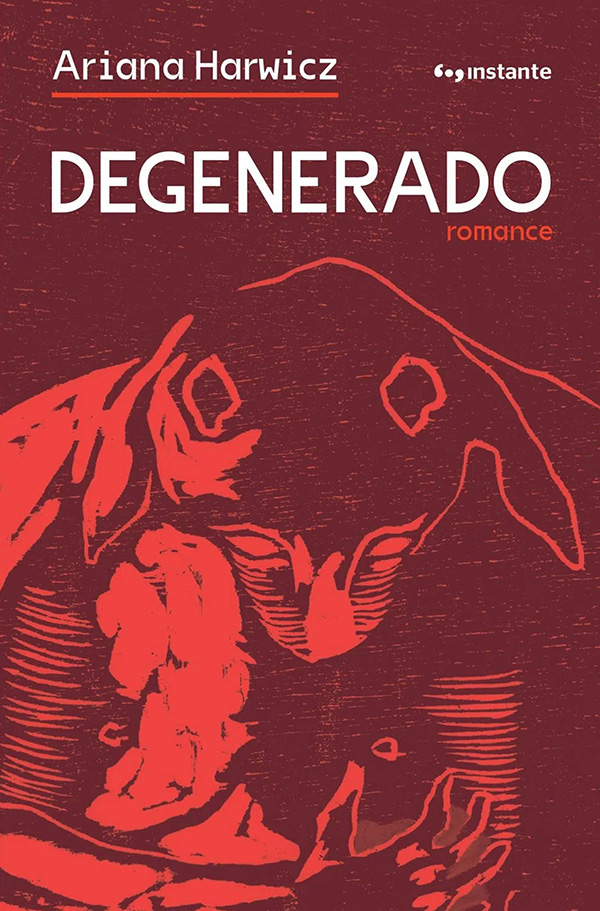

A argentina Ariana Harwicz ganhou o mundo literário por meio de uma trilogia de romances que, a começar pelos títulos (Morra, amor, A débil mental e Precoce), mostra que a escritora radicada na França não tem medo de pesar a mão na hora de construir histórias perturbadoras. Sua publicação mais recente, Degenerado, não foge à regra.

“A escrita não é um trabalho pacífico, conciliador, humanista, muito pelo contrário, e precisa de um grande espírito, vitalidade e ódio”, diz a autora nesta entrevista concedida por e-mail.

Em seu trabalho mais recente, um homem é acusado de cometer um crime hediondo às vésperas de Natal. A partir disso, é como se o personagem tivesse encontrado a oportunidade perfeita para destilar sua visão de mundo de forma violenta, com reflexões nem sempre fáceis de se digerir.

A própria estrutura narrativa é cheia de cortes bruscos, fragmentos e idas e vindas temporais, em uma texto que pede atenção plena do leitor para ser fruído propriamente. “Não consigo imaginar uma escrita que não venha da elipse, da supressão, da falta de certeza”, conta Ariana.

Apesar de não ter tanto foco em doentias relações familiares, a exemplo do que Ariana fez em suas três primeiras narrativas, Degenerado não deixa de explorar a podridão que subjaz à condição humana e vem para mostrar que a dicção encontrada pela autora — indicada ao International Booker Prize 2018 por seu livro de estreia, Morra, amor — ainda pode render frutos.

O momento vivido pela literatura feita por pessoas da América Latina, aliás, é regularmente apontado como um dos melhores de que se tem notícia — não é raro quem pense em um novo boom, protagonizado desta vez por mulheres.

Não que a história do boom seja do agrado de Ariana, que parece considerar essa definição mercadológica. Para ela, o importante é estar escrevendo “em um momento de grande fervor na literatura latino-americana”. “Em um momento de vingança histórica, onde as mulheres são mais lidas”, completa.

• A narrativa de Degenerado parece funcionar como um quebra-cabeça e exige um leitor ativo. A reescrita, dada a complexidade da estrutura, é uma constante no seu trabalho?

Não. Esse tipo de complexidade, de exigência, de trabalho que o leitor tem que fazer já é a primeira versão dos meus textos. Nada disso vem para ser acrescentado em uma possível reescrita. A primeira palavra, a primeira versão do romance tem essa incompletude. Não consigo imaginar uma escrita que não venha da elipse, da supressão, da falta de certeza.

• Em Degenerado, diz-se que não existe música alegre, assim como não existe vida alegre. Quanto à literatura: pode ser alegre?

Na medida em que uma peça de Schumann pode ser, pode ser uma variação e uma fuga de Beethoven ou um andante de Brahms. Não há nada puramente feliz, e nada puramente triste, pelo menos não literariamente. O que há são combinações, cruzes, alquimias, e a escrita deve captar isso.

• Genet, Céline, Kerouac e Malcolm Lowry são alguns escritores citados pelo personagem do seu livro. Eles também te dizem algo? Quais os nomes que mais te influenciaram?

Sim, sim, embora o tráfico de influências, como qualquer tráfico, funcione de uma maneira mais misteriosa e secreta do que se acredita. As influências na arte são sempre um tanto clandestinas e insuspeitas, por isso é preciso desfazer o equívoco que consiste em pensar que você foi influenciado por alguém que admira ou escreve de forma semelhante. Fui influenciada pelos filósofos Boécio, Wittgenstein e Kierkegaard e por uma pintora que morreu desconhecida, chamada Seraphine, entre tantas outras, inclusive por obras sem título e esquecidas.

• A última frase de Degenerado parece sugerir que o ódio é o que move o enigmático personagem. E para o escritor, trata-se de um sentimento fundamental? O que te faz seguir em frente enquanto ficcionista?

O ódio, o desejo de vingança, o “você vai me pagar”, “vou fazer você querer comer, respirar”, toda aquela série de sentenças mafiosas, de romance policial, tragédia grega, me parecem fundamentais para me concentrar e escrever, ou seja, concentrar-se e atirar bem. A escrita não é um trabalho pacífico, conciliador, humanista, muito pelo contrário, e precisa de um grande espírito, vitalidade e ódio.

• Colocar o leitor em maus lençóis, fazendo-o mergulhar na podridão dos personagens e gerando embates morais, é uma das premissas do seu trabalho? Acha importante tirar o leitor da zona de conforto?

Acho que o importante é fabricar, montar, gerar beleza, mas a beleza precisa passar pelo horror. A beleza é alcançada por caminhos difíceis.

• O sucesso da sua trilogia te assustou de alguma forma? Chegou a se sentir coagida por suas próprias criações?

Sim, pagar as contas é muito caro. Tem que passar o pedágio, sim ou sim. É estranho quem não passa. Desconfio um pouco de quem não tem que pagar pedágio e pagar pelas consequências de ter escrito. Mas esse preço é a responsabilidade assumida pela escrita.

• Faz dez anos do lançamento do seu primeiro livro, Morra, amor. Consegue fazer um balanço do que mudou em você enquanto escritora de lá para cá? Racionalizar o fazer literário é algo que ocupa sua mente?

Mudou tudo e essencialmente, ontologicamente, indo ao fundo da escrita, absolutamente nada. Só nestes dez anos aprendi muito, muito, mas o desejo e a forma de esperar, primeiro, e de ir ao encontro da escrita, depois, são idênticos.

• Morra, amor foi indicado ao International Booker Prize 2018. Como se sente em relação aos prêmios literários? Acha que, emprestando aqui uma frase do espanhol Javier Cercas, o sucesso pode destruir um escritor?

Sim. Isso sempre foi dito. Imre Kertész diz isso sobre seu Nobel quando o chama, em alemão, de “feliz infortúnio”. A condição de marginalidade, de solidão, mas sobretudo de independência do escritor é sua condição sine qua non. Fora isso, tudo pode destruir. Qualquer formalização do seu ato pode aniquilá-lo completamente.

• Em um período dominado pelos streamings e muitas formas de entretenimento que não exigem grande participação ativa do espectador, ainda vale a pena apostar em uma literatura mais complexa?

O outro não é arte, não é literatura, não há verdade no outro, pode haver bem e mal, imediatismo com os tempos, demagogia, mensagens, mas não há verdade. E sem a verdade, viver é irrespirável.

• O teatro influencia na sua criação literária? São formas de expressão que podem se complementar?

O teatro está na própria composição literária, é a visão política mas também a composição dos romances. O teatro domina tudo.

• Sair da Argentina mudou sua forma de encarar a ficção? Acha que a América Latina, de onde saíram tantos grandes nomes, tem algo de especial para os escritores?

Acho que não. Cada escritor pertence à sua própria paisagem, desde que a paisagem única e irrepetível do escritor seja inventada por ele. Pode ser Buenos Aires para Gombrowicz, pode ser Rennes para Saer, ou uma cabana isolada para Henry David Thoreau.

• Qual sua relação com a literatura brasileira? Tem alguma obra ou autor que te marcaram?

Tenho uma dívida. Preciso saber cada vez mais, me aproximar, iniciar um caminho com a literatura brasileira para além de Clarice Lispector, Cecília Meireles, Hilda Hilst, entre outras.

• Não é de hoje que se fala em um novo boom de autores latino-americanos, desta vez protagonizado por mulheres. Como vê esse momento? Sente que faz parte de uma geração importante?

Sinto que estou escrevendo em um momento de grande fervor na literatura latino-americana. Em um momento de vingança histórica, onde as mulheres são mais lidas. A coisa do boom me parece muito com uma necessidade do mercado, das editoras, e não penso em escrita ou arte nesses termos.