Toda a ebulição artística do século 20 fez com que símbolos e linguagens não afinados com a tradição ganhassem espaço digno no universo da “alta cultura”. Mas como a novidade e a diferença nem sempre são recebidas com euforia e empatia, não foram poucos os que ficaram estigmatizados por supostamente não terem compreendido o que se lhes apresentava em nome da convulsão transgressora (veja-se o caso envolvendo Monteiro Lobato e Anita Malfatti, por exemplo). Por conta disso, o crítico atual por vezes se vê em situação desconfortável, pois ao se deparar com obras que não emitem, ao menos à primeira vista, um discurso penetrável, ele passa a considerar escasso seu poder de interpretação, temendo, naturalmente, cometer equívocos que o condenarão para sempre.

Desconfiar é fundamental; mas crer também o é, tanto quanto. E é imprescindível que se busque — também — fora da teoria da arte e da literatura estofo para uma melhor compreensão do cenário estético contemporâneo. Daí serem muitíssimo esclarecedoras duas obras de dois autênticos pensadores brasileiros: em Por uma outra globalização, o geógrafo Milton Santos afirma que nosso tempo é confuso e confusamente percebido, inclusive pelos letrados; no ensaio Os círculos dos intelectuais, integrante do livro O desafio ético, o economista e senador Cristovam Buarque atinge a espinha dorsal da questão ao diagnosticar a hegemonia, dentro da universidade, de um “idioma” feito exclusivamente para doutores especialistas. Em sua lúcida observação, o senador aponta tal reducionismo também entre os artistas, e estas linhas se escrevem no preciso momento em que se acredita ser o Rio de Janeiro uma cidade pacificada; em que a Casa Branca continua, ela sim, a disseminar terror pelo mundo; e em que, se não nos enganam os jornais, o cineasta Lars Von Trier declara simpatia pela figura de Adolf Hitler.

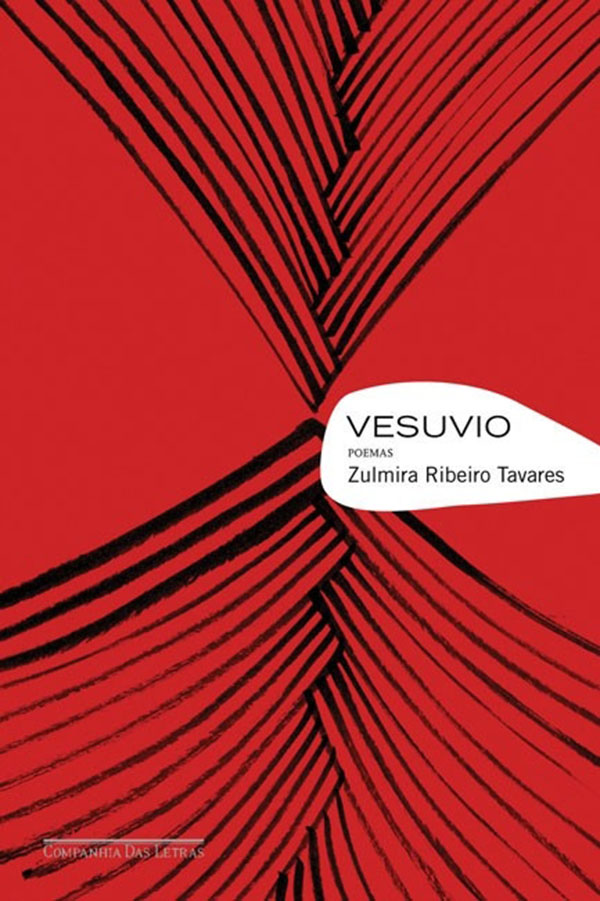

Tais considerações me ocorrem diante de Vesúvio, efetiva estréia da prosadora paulista Zulmira Ribeiro Tavares na poesia. Do princípio ao fim, vê-se no livro a presença recorrente dos fatores típicos da literatura que, em termos cronológicos e também estilísticos, é chamada “contemporânea”: desprezo pela cartilha dos gêneros, com textos oscilando entre (ou mesmo misturando) as linhas da prosa e do verso; fornecimento parcimonioso e fragmentário de referências; construção desenfreada de imagens insólitas, dando à tela o tom esfumado da abstração; e a presença discreta, mas não ínfima, da metalinguagem. Ou seja, o livro inscreve-se entre os que se chamam de experimentais, quando então o significado estilístico passa assumir conotação de época.

Postos à parte os itens específicos da arquitetura teórico-formal dos textos, perguntamo-nos a respeito de algum possível alcance dessa escrita que não se ponha apenas à mesa do banquete acadêmico. E a leitura pode nos deixar à deriva, pois não saltam larvas que ponham o receptor em erupção, nem há um abrandamento que o leve ao sabor da delicadeza. Em Abaixo da linha da pobreza, por exemplo, poema de título fomentador de expectativas, vê-se uma divagação que não aborda diretamente a chaga social, nem a transcende, nem mesmo fornece alguma nova visão acerca do assunto: “Verdade que ao longo da vida passaram-me diante dos olhos gráficos estampados em folhas de jornal. Alguns diziam respeito à linha da pobreza. Neles, seu traçado não remetia ao limite que se tem do mar, longe (…)”.

Além da ausência do olhar penetrante, o conjunto carece de recursos da linguagem poética que lhe garantiriam feição eminentemente artística. Não obstante a importância e a necessidade das desconstruções, sente-se falta do que é mais elementar e mais profundo no reino da arte: a comoção. A poesia, confusa, viciou-se em prefixos de negação: “O que me intriga na vida/ É ela não ter agenda própria.// Escrevo eu em uma agenda/ Ela por cima escreve a sua.// Por isso eu gosto da vida./ Porque não se leva a sério.// Porque me atraiçoa”.

Há poucos lances de verdadeiro brilho no livro de Zulmira Ribeiro Tavares, e parece-nos ser O filósofo na primavera o seu maior feito: “Fazer perguntas que escapam, batendo as asas/ como os pássaros para o beiral das casas”. Mas, a rigor, fica o livro como mais uma amostra do receituário de nossa literatura, obcecada em falar de si e para si. Uma literatura de cujo vulcão expele-se uma parca e fria cinza.