Um espaço com abertura para o tempo — é isto que está na motivação das viagens místicas. Quanto menos vinculado à realidade cotidiana melhor. Pois este divórcio com a vida de todos os dias dá a espessura espiritual para o sujeito que se busca fora de um território galvanizado pelas práticas existenciais dessacralizadas. Ele persegue o estranhamento como forma de libertação de sua natureza, conquistando nova identidade neste confronto com paisagens abertas para outra dimensão. É a alteridade não só da persona, mas também do tempo.

Talvez a mais forte representação do espaço sagrado seja o deserto, tanto pelas simbologias da carência (exigindo um despojamento das ilusões de consumo material) quanto pela conexão com uma paisagem infinita que se faz anúncio do tempo igualmente infinito. Assim, percorrer o deserto é deixar para trás as vaidades e freqüentar uma temporalidade inteiriça. Jean Chevalier e Alain Cheerbrant, no Dicionário de símbolos, codificam o deserto a partir de duas chaves: “a indiferenciação inicial ou a extensão superficial, estéril, debaixo da qual tem que ser procurada a Realidade”. Nos dois casos, ele é o caminho para uma verticalização espiritual. No primeiro, ele apresenta “a uniformidade inicial e indiferenciadora, fora da qual nada existe senão de maneira ilusória”. Aqui, o deserto leva o sujeito a uma atitude contemplativa, renunciatória, propícia para a despersonalização do ser. No segundo caso, o deserto aparece como um espaço em que há uma provação. O eu deve perseguir a essência superior das coisas, restaurando a “Realidade” — é a procura do Santo Graal.

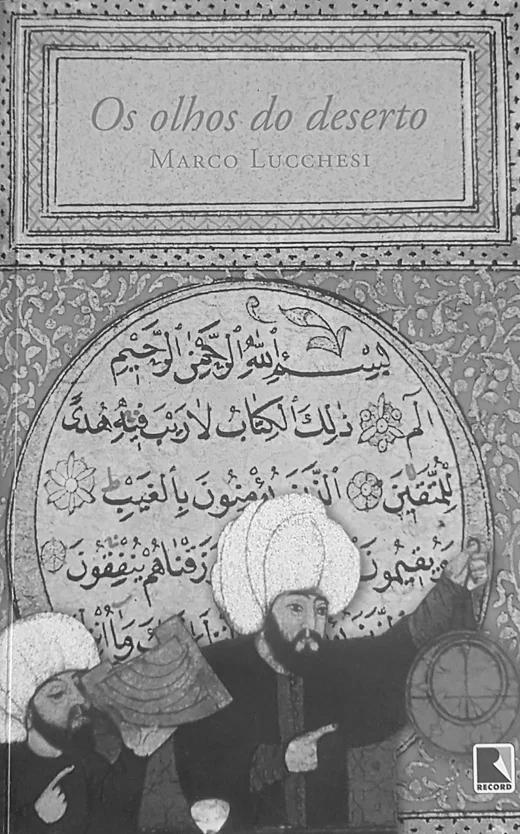

Estes dois sentidos estão presentes no livro Os olhos do deserto, de Marco Lucchesi, que se fixa nesta latitude bíblica para experimentar-se no indiferenciado e para recuperar uma grandeza de alma. Neutralizando os signos negativos do deserto como lugar demoníaco, ele se fixa no seu poder de revelar Deus quase que de uma maneira física, pela solidão das paragens despojadas. É na condição de “eremita” que ele percorre vários pontos do Oriente, sempre fazendo da solidão um ritual de passagem para este tempo dilatado, com conexão direta com os eventos sagrados fundantes da cultura religiosa da qual Lucchesi se sente parte íntima. O eremitismo é exercido pela própria linguagem, num livro escrito de forma fragmentária, como notas de viagens. Nesse sentido, uma das passagens mais significativas é a descrição seca e sincopada de uma refeição, numa de suas anotações de diário:

“Um almoço no oásis. Todos franciscanos. Um arabista. Outro, leitor de Kant. Um, tristíssimo. Outro, esquecido. Colhe-se das árvores a sobremesa. Quinze frades” (p.81).

As frases curtas, as seqüências fotográficas, a total ausência de elementos explicativos, a cena — tudo, enfim, comunica esta conquista pela linguagem do eremitismo. Lucchesi busca o deserto para atingir “o coração, o lugar da vida eremítica interiorizada”(Chevalier).

Fazendo sobressair a sua condição de escritor, ele encontra na língua árabe este caminho literário para o deserto, pois este idioma é “uma das portas do sagrado” (p.61). Assim, há uma equivalência entre percorrer o deserto e estudar o árabe, pois ambos facultam a entrada no campo sacro, levando o eu a um encontro com o tempo sem margens. Lucchesi escreve em árabe, lê os textos desta língua e se faz linguagem, inscrevendo-se nesta tradição literária.

Em tudo é o deserto como fonte metafísica. Nesta latitude, ele sente fisiologicamente a presença divina: “Deus está mais próximo do que a veia jugular”(p.45). Esta proximidade fecunda a existência num espaço absolutamente estéril, dando uma das contradições da representação do deserto. É que ele, por sua aridez e solitude, fertiliza o eu, pondo-o em comunicação com a outra margem. Lucchesi cria, tanto pela cultura como pela mística, uma irmandade com o deserto, colocando-se em viagem pelo espaço real e por suas representações literárias, num projeto de procura de revelações neste afastamento da vida cotidiana.

Assim, a viagem ao deserto não é vista como uma ida, mas como uma volta, volta que deve ser entendida no sentido cultural e religioso. Ir ao deserto é recuperar a Realidade dos textos clássicos e reencontrar-se com o divino, do qual momentaneamente nos apartamos: “Viver é peregrinar. Voltar ao Pai. Somos peregrinos, telêmacos empenhados na busca do Pai” (p.68). E aí temos o sentido desta peregrinação que dá a Lucchesi a segurança de um retorno místico, reencontrando-se no outro (“Viajo no livro do mundo. Amo tudo que não me é: o alhures, o ainda-não”, p.69), descobrindo-se neste exercício de viajar (“Planejo desertos para me perder nas lonjuras de mim”, p.127), mesmo que sinta a necessidade de voltar para a casa, demitindo-se das aventuras.

Se o deserto é a solidão, principal signo do eremita, ele também é labirinto (na acepção que tanto encantava Jorge Luis Borges), espaço onde o eu se perde e se abandona e de onde, para continuar vivo, ele tem que se resgatar. E temos aí a engrenagem deste movimento dialético de um sujeito que se constrói na aproximação e no afastamento do deserto, na irmandade e no estranhamento com ele. Como não renuncia à vida, Lucchesi não se entrega a um absenteísmo, assim como também não deixa de perseguir a Essência neste espaço de privações em que vivemos.