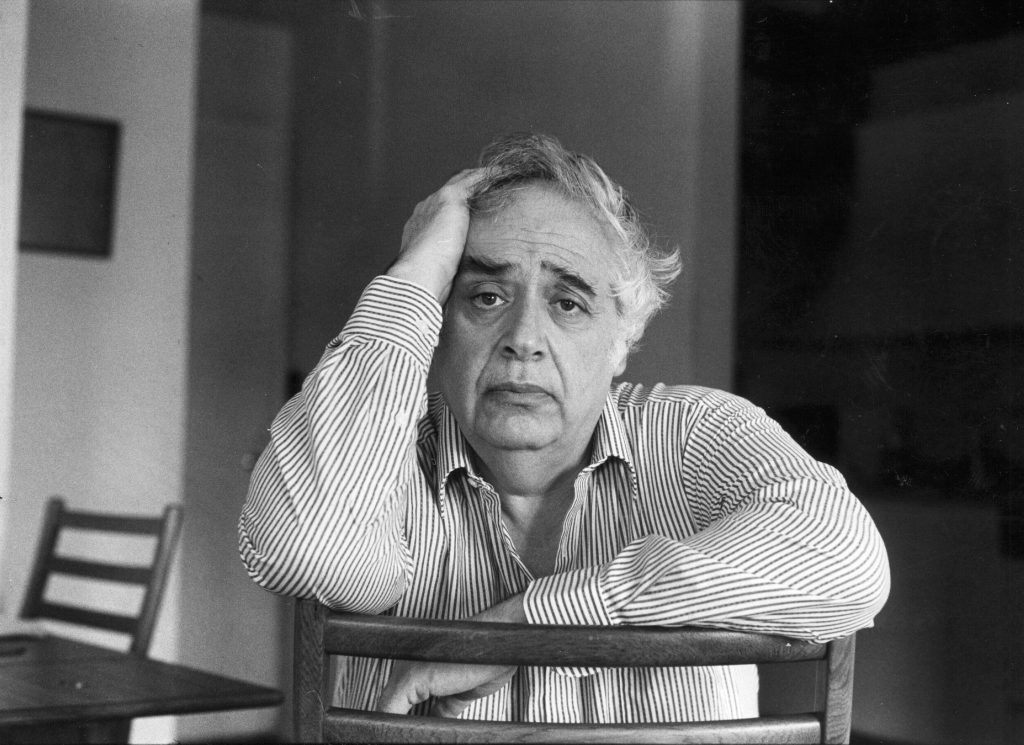

Não sei se vocês já viram a figura de Harold Bloom. O crítico norte-americano é um senhor de mais de setenta anos, gordo, cabelos brancos e uma cara de mau. Mas ele está longe de ser isso, mau. É apenas um homem que, ao longo das últimas décadas, viu a literatura, sua maior paixão, ser reduzida a mote para sectarismos de todos os tipos. É, pois, um resignado, mas um resignado que, pode-se ver por Gênio, não perdeu as esperanças.

Nada pior para alguém que ama a literatura do que ver o seu objeto de adoração ser tão absurdamente violentado por acadêmicos de cérebros parcos e intenções nada louváveis. A academia, com algumas exceções, nada mais é do que a reunião de pessoas que, não sabendo muito bem o que fazer da vida, escolhe ser leitor para todo o sempre e, para conferir o status de trabalho a tão lúdica atividade, a exerce com métodos e critérios supostamente objetivos. Supostamente.

O método de leitura adotado pelos acadêmicos é simples: o ódio. Toda a literatura, para os acadêmicos, é a manifestação de algum tipo de ódio, que se expressa nas formas mais variadas, da raiva até o ressentimento, passando pela inveja e mágoa. Se levássemos em conta a opinião dos senhores de beca, acharíamos que todo escritor é um ser cheio de fel que passou a vida contemplando a maldade e nela chafurdando.

Não há espaço para a beleza na literatura vista pelos acadêmicos. Porque a beleza que eles apregoam vem cercada de teses, notas de rodapé, citações ao Deus da Crítica, Bakhtin, e coisas do gênero. A beleza da literatura se esvai cada vez que certo professor de literatura diz que tal autor deve ser admirado somente porque é gay, negro, mulher ou branco, homem, heterossexual. Definitivamente, “sectarismo” não é uma palavra que deva figurar num poema digno de admiração.

Infelizmente, é neste ambiente que Bloom vive. A academia norte-americana consegue ser ainda pior do que a nossa. Ainda que por aqui se consiga achar facilmente, num curso de Letras da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por exemplo, gente que condena Shakespeare por ter sido homem, heterossexual e branco — discutindo com outro qualquer, de barbicha, que defende a homossexualidade ou até mesmo a inexistência do bardo.

Gênio, que a editora Objetiva lançou ao preço astronômico de R$ 89, é, de certo modo, uma longa nota contra o método acadêmico de ser leitor. É uma ode à idiossincrasia, ao prazer que é escolher os gênios pessoais mais ou menos ao acaso, ao prazer que é separar o que é bom e o que é ruim de acordo com suas preferências e tão-somente de acordo com suas preferências, sem nenhum medo de parecer injusto ou omisso em relação a qualquer nome que vigore na lista. Eis a delícia de ler Bloom: ver uma crítica personalíssima, cheia de erudição e humor.

O problema do professor Bloom com relação a seus detratores de beca é que estes últimos não entendem que as listas do crítico não se pretendem a dogmáticas. Ao contrário, diga-se de passagem, das teses dos acadêmicos. Só alguém muito ingênuo (ou muito idiota) lê O cânone ocidental e acha que Bloom está querendo impor os livros essenciais. Qual o quê! Bloom, em sua inteligência resignada, nada faz senão defender um conhecimento que não pode nem deve ser jogado às traças só porque os “templos de saber” (as academias) foram tomados por ressentidos e fracassados de todos os tipos. Bloom propõe e deixa a aceitação ou não a cargo de seu público.

Não há muito critério para a escolha dos cem nomes que figuram nos pequenos ensaios de Gênio. Bloom cerca-se do conhecimento cabalístico que lhe é caro como judeu para criar elos de ligação entre os nomes escolhidos. Mas obviamente que a inclusão de um Lucrécio pode causar divergências. Do mesmo jeito que a inclusão de Machado de Assis, como “afro-brasileiro”, arrancou aplausos de alguns detratores históricos de Bloom.

(Fico imaginando os universitários da Uganda xingando Harold Bloom porque ele não incluiu um ugandense na lista.)

O problema, a meu ver, é que literatura ainda é vista como um grande jogo de futebol. Há os que torcem para determinada corrente estética e que, conseqüentemente, odeiam os torcedores da corrente contrária. Dentro dos simpatizantes de determinadas corrente, há os que admiram este ou aquele escritor ou poeta específico. E eles odeiam quem discorda dos nomes escolhidos. Como literatura é apreciação do passado, há ainda as Grandes Lendas, mas cada grupo tem uma Grande Lenda própria. Para Bloom, por exemplo, a grande lenda é Shakespeare. E para quem prefere Dante, isso pode soar como uma injúria.

Em Gênio, assim como no Cânone ocidental ou no Como e por que ler, Harold Bloom vai além do exercício, digno de louvor já, de compartilhar conosco o conhecimento acumulado em mais de cinco décadas de leituras. E o que é mais interessante: com uma linguagem acessível a qualquer leitor ávido por conhecimento. Em Gênio, Harold Bloom nos ensina que a literatura está acima do jogo de futebol, isto é, muito acima de nossas preferências religiosas ou políticas. O que ele quer dizer é que não existe a Verdade, e sim várias verdades pessoais, construídas cada qual com muita leitura e estudo, ao longo do tempo.

Êta liçãozinha difícil, esta — ao menos para a intelectualidade tupiniquim.

É quando Harold Bloom critica os homens que chama de gênio que ele se mostra mais sábio. Ao menos muito, muito mais sábio mesmo que seus companheiros de beca. É o caso de Santo Agostinho, que obviamente figura entre os nomes do livro, ao lado de Dante, Virgílio e Lucrécio. Como um judeu, Bloom poderia muito bem ignorar Santo Agostinho, porque o autor de Confissões defendeu na obra a perseguição aos judeus e foi, por assim dizer, um dos mentores da Inquisição. Isso, contudo, seria apenas um atestado de cegueira. O leitor Bloom dá a mão à palmatória, passa por cima de pudores religiosos ou históricos, permite a si mesmo desconfiar do caráter do santo, compreende-o dentro de um momento histórico qualquer e, por fim, decreta: gênio.

Aqui convém fazer uma ressalva: a palavra “gênio”, em português, está mais do que vulgarizada. Qualquer um é gênio para os nossos críticos, seja em que área for. Pergunte a qualquer adolescente poeta de bar e ele dirá, não sem antes levar o copo de cerveja à boca, que Arnaldo Antunes é gênio. As bandas de rock, para o populacho, estão repletas de gênios. Nossos artistas plásticos são — sem exceção alguma — geniais com suas modernices para otário ver. E na televisão cada novo rostinho bonitinho carrega em si o adjetivo fatal: gênio.

Claro que não é no sentido vulgar que Bloom usa a palavra. Ele jamais qualificaria o autor de um best seller de ocasião como gênio. O adjetivo só vale depois de uma prova que inclui banhos de soda cáustica e ácido nítrico, tudo em banho-maria. Isto é, gênio é toda a obra que passa pelos desafios de vencer o seu tempo e os tempos vindouros. O que não quer dizer que não existam gênios vivos. Bloom até cita, entre os possíveis gênios que ainda circulam com alguma desenvoltura por sobre a superfície da terra, o português José Saramago. Mas é o tempo o grande delimitante da genialidade, sem dúvida.

Ao ler Gênio, você pode discordar de alguns nomes ali incluídos. Eu diria até que você deve discordar de alguns nomes propostos. Mas não pode jamais diminuir a obra de Bloom por causa das escolhas dele. Novamente, para que fique bem claro: as escolhas são dele. Quem quiser que escreva um calhamaço próprio, com suas escolhas. Desde que não o faça para se impor contra Bloom. Não estamos aqui tratando de um duelo de corintianos e palmeirenses. E sim de apreciadores da boa literatura, não-sectária e marcada pela perenidade.

Eu, por exemplo, discordo de uma lista de gênios que não inclua Guimarães Rosa. Mas, ora, entendo que o romancista brasileiro tenha escrito sua obra num idioma periférico, fora do alcance de Bloom que, por estas e outras, prefere James Joyce. Também desconfio da supremacia absoluta concedida por Bloom a William Shakespeare, que ele tem como “O Inventor do Humano”, título, aliás, de um de seus livros sobre o bardo. Mas aqui entramos no maravilhoso terreno da idiossincrasia.

Em tempo — e só para constar —: idiossincrasia vem do grego, idiossynkrasía. A palavrinha é definida como (i) disposição do temperamento do indivíduo, que o faz reagir de maneira muito pessoal à ação dos agentes externos; e (ii) maneira de ver, sentir, reagir, própria de cada pessoa.

Engraçado ver como a reação dos acadêmicos tem menos a ver com apreciação estética e com disseminação de idéias do que com um sentimento poluído pelo ufanismo. O cânone ocidental gerou críticas ferozes dos brasileiros porque excluía sumariamente a nossa literatura. Nada de Machado de Assis, Guimarães Rosa ou João Cabral de Melo Neto, como queriam alguns. Bloom foi acusado até de ser um alienado (!) porque desconhecia os gênios em verde e amarelo. Ora, como se fosse possível para alguém conhecer e estudar aquilo que se produz num idioma periférico. É possível que haja um gênio escrevendo em guarani mas, sinceramente, eu não culparia ninguém por não conhecê-lo, sobretudo se este alguém não tiver o costume de comprar muambas no Paraguai para completar o ordenado de professor de universidade brasileira.

Agora em Gênio as reações foram mais amenas. E só porque Harold Bloom incluiu entre os gênios a figura de Machado de Assis. Mais: com aquele adjetivo capaz de deixar qualquer defensor dos direitos dos negros muitíssimo agradecido: afro-brasileiro. Com isso, Bloom — involuntariamente, claro — acalmou um pouco os ânimos da grande torcida literária brasileira, que andava de lá para cá nos Estados Unidos, louca para encontrar o crítico na rua e lhe esfregar o Dom Casmurro na cara, gritando: “É campeão! É campeão!”.

Gênio é um livro divertido, cheio de humor, que se lê como se fosse uma conversa descompromissada. Bloom nos dá erudição com leveza. Não sofre daquele complexo de inferioridade que é a marca de nossos intelectuais, por isso nos poupa de notas de rodapé, citações em latim e sânscrito ou do aval de teóricos absurdos de algum instituto de pesquisa literária da Lapônia. Faz o que se espera de um grande professor: nos dá ensinamento. E, em apenas duas páginas, é capaz de despertar num jovem leitor, como eu ou você, a curiosidade pelo que ele chama de “a religião da literatura”, isto é, a gnose ou gnosticismo. Nada a ver com esoterices à la Paulo Coelho, por favor. Em duas páginas, argumenta o professor Bloom que todos os gênios ali contidos passaram ao largo de tipologias teológicas fáceis e isso porque foram capazes de compreender um conhecimento que vai além das simplificações das grandes religiões.

Ou seja, Harold Bloom não só nos explica como ainda ensina o caminho das pedras. É óbvio que trilhar tal caminho não é das coisas mais fáceis. A beca atrapalha um pouco e tudo o mais. Despir-se dos métodos, critérios, notas de rodapé e teóricos russos, no entanto, já é um bom começo para se alcançar aquilo que nossos intelectuais, dentro e fora das universidades, tanto querem e ao mesmo tempo tanto temem: a supremacia da imaginação — marca que une todos os gênios, de ontem, hoje e amanhã.

Machado de Assis, segundo Bloom

Machado de Assis é uma espécie de milagre, mais uma demonstração da autonomia do gênio literário, quanto a fatores como tempo e lugar, política e religião, e todo o tipo de contextualização que supostamente produz a determinação dos talentos humanos. Eu já havia lido e me apaixonado por sua obra, especialmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, antes de saber que Machado era mulato e neto de escravos, em um Brasil onde a escravidão só foi abolida em 1888, quando o escritor estava com quase 50 anos. Ao ler Alejo Carpentier, inicialmente, cometi o equívoco de presumir que fosse o que chamamos “negro”. Ao ler Machado de Assis, presumi, erroneamente, que fosse o que chamamos “branco” (mas o que E. M. Foster, com muita graça, chamava “rosa-cinzento”). Carpentier, em O Reino deste Mundo, escreve a partir de uma perspectiva que hoje consideramos negra. Machado, em Memórias Póstumas, ironicamente, adota uma perspectiva luso-brasileira branca, bastante decadente.

[…] Contudo, escolher entre Brás Cubas e Dom Casmurro é escolher entre duas grandezas, enquanto o romance Quincas Borba, embora muito interessante, a meu ver, tem altos e baixos, em parte, devido ao fato de ser narrado na terceira pessoa, o que não é o forte de Machado. O autor precisa falar através do protagonista, a fim de manter o leitor sempre em suspenso, pois aí ficamos mais felizes […].

[…] Ao contrário de Saturno, divirto-me, e não me entedio, diante da constatação de que, muito em breve, hei de vivenciar o meu próprio ESQUECIMENTO. A genialidade de Machado de Assis é manter o leitor preso à narrativa, dirigir-se a ele freqüente e diretamente, ao mesmo tempo em que evita o mero “realismo” (que jamais é realista). Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita do túmulo, tornam o esquecimento singularmente divertido.