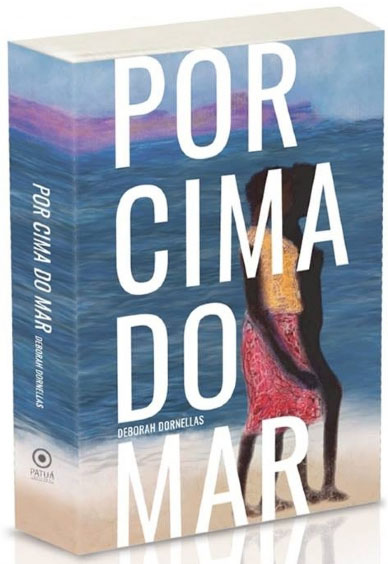

Primeiro romance de Deborah Dornellas, vencedor do prêmio cubano Casa de las Américas de 2019, Por cima do mar é uma experiência peculiar, concebida inicialmente como uma narrativa curta.

Em uma nota no final da obra, a autora esclarece que “Vitalina” — personagem central do livro — “foi quem me puxou pela mão”, o que indica que o componente humanista foi o eixo central do livro, mais que propriamente outros, de caráter mais técnico e relativo à estrutura inerente ao gênero romance. O que conta, acima de tudo, é a imersão que a autora promove no interior desse ser humano, e isso já dá a medida do grande exercício de alteridade que se estabelece, no decorrer dessas páginas, entre criadora e criatura.

Porque, afinal de contas, para expressar com tanta autenticidade as agruras e a aflição do que é ser negro num país racista como o Brasil (contra toda e qualquer lógica) é preciso enorme capacidade. Nesse caso em especial, talvez mais que em qualquer outro dentro do universo literário (e mesmo além dele), é essencial ser para conceber.

Ecos do navio negreiro

Por cima do mar conduz às venturas e desventuras de Lígia Vitalina, negra cuja família mineira reside em Brasília, num contexto que compreende os estertores da ditadura militar até os tempos atuais, mais especificamente 2014.

O leitor acompanha, numa cronologia relativamente linear, a infância dessa menina tímida e retraída, mas dada a “alçar voos” que a levam além das fronteiras tão fortemente afixadas ao seu redor e de sua família. Sua mãe é típica representante das mulheres afrodescendentes que, em busca de melhores condições sociais, migraram de estado, e cujas raízes remontam às agruras da senzala; seu pai, um candango alcoólatra e um tanto ausente, é um exemplar dos muitos braços negros viris que ajudaram a erguer o monumento arquitetônico que veio a se configurar a capital nacional do país:

A razão da tristeza e da dor, eu sabia: era o enterro do homem que inventou Brasília. Já tínhamos estudado o ex-presidente na escola, e em casa se falava muito dele. Minha mãe e minha tia, mineiras como ele, idolatravam Juscelino. Meu pai era candango e admirava o ex-presidente como se ele fosse uma espécie de entidade mágica. Gostava de contar histórias de JK durante a construção da cidade, de suas visitas aos canteiros de obras, de sua camaradagem com os operários.

Irônico que essa família subsista precariamente, sofrendo injustiças em meio ao “coração” central do país, às barbas dos poderes constituídos.

Desde jovem, a menina toma ciência das fronteiras invisíveis erigidas pela sociedade em episódios distintos. É pela amizade fugaz, por exemplo, que estabelece com uma menina de classe mais elevada, de quem sua tia cuida enquanto empregada, que Lígia conhecerá os padrões estéticos estabelecidos, na forma de uma boneca; não fosse por meio dessa amizade dificilmente conheceria o centro da capital, num passeio que acentua as diferenças de classe, na estupefação da garota com aquela arquitetura e na incredulidade da amiga com a ideia de que o pai daquela teria algo a ver com aquilo.

Quando jovem, o aprendizado sobre esses contrastes estabelece-se de vez: numa festa no Quarentão, nas cercanias da Ceilândia, Lígia sofre na pele a práxis, já institucionalizada pelo Estado, na forma do grito “branco sai, preto fica” que antecede uma chuva de bordoadas assestadas pela polícia local. E o acontecimento capital de sua vida, em sua essência mais violento que o anterior, embora antigo a ponto de ser prática corrente no “breu das tocas” da Casa Grande, far-se-á cicatriz perenemente aberta na derme negra da então mulher amadurecida.

Apesar desses e de outros sucessos, a jovem transporá os limites sociais impostos, seja reivindicando seu lugar na UNB, seja se lançando “sobre o mar”, por conta de diversas causas, indo em direção a Benguela, em Angola, simbolicamente refazendo ao inverso a jornada que seus antepassados fizeram.

Aliás, esse sentimento intenso de identificação e como que nostalgia se deixa captar muito explicitamente na protagonista: ele está ali, no início do romance, na contemplação que faz da avó e revisitando a história da bisavó escrava; na visita ao Memorial dos Pretos Novos e na comoção sentida pelos açoites e sevícias não sofridas, mas compartilhadas pela herança da pele:

Numa fração de segundo, eu me vi num antigo porto de Angola. Em seguida, no porão de um tumbeiro, lotado de gente gemendo. Ouvi seus lamentos. Depois num cais estrangeiro, muito longe de casa, e por fim soterrada no solo viscoso de uma terra desconhecida. Uma preta nova que suportou a viagem, mas que morreu logo em seguida ao desembarque. Senti em alguns segundos todo o peso e o sentido da palavra “diáspora”.

Foi difícil voltar. Zé Augusto percebeu e me levou até umas cadeiras. Vi que ele tinha chorado. Eu, nem chorar consegui. Ficamos ali um tempo, sentados, tentando nos recuperar da história dos nossos antepassados comuns. Desse elo dolorido, profundo e antigo que liga o que hoje se chama Angola ao que então já se chamava Brasil.

Nesse afluente de dores históricas e contemporâneas, cuja nascente é a mesma, o romance delimita sua jornada, a sua unidade estrutural.

Forma

A problemática formal do romance é assinalada pela própria autora/personagem:

Isto ainda não é um livro. É um projeto (…) Reunião de fragmentos que se comunicam (…) Em alguns trechos deste feixe de lembranças, a historiadora atropela a ficcionista. Noutros, a ficcionista ignora a historiadora. Noutros ainda, a poeta engole as duas. Na maior parte, as três convivem.

A fragmentação citada, alicerçada em capítulos, por vezes obedece a lógica da memória: uma visita ao oftalmologista de Angola remete a Nina Simone, que remete a Cássia Eller (quando de sua morte) e a um amigo de infância, que apresentou Lígia a ela; essa lembrança lhe remete aos momentos em que os amigos fumavam maconha juntos, o que, no capítulo seguinte, dará ensejo às recordações da convivência com o ex-namorado, aludido no capítulo anterior como outro parceiro de “viagens”.

Como se vê, em alguns trechos a memória associativa estrutura a montagem dos capítulos; em outros, contudo, a construção soa arbitrária.

A arbitrariedade entre a ficcionista, a historiadora e a poeta é outro ponto em questão. Grande parte da riqueza da obra está nesse entrelaçamento entre a estória de Lígia e a história dos ancestrais e dos países onde alterna residência (e o papel do negro em ambos).

No DF, as favelas são chamadas de invasões. Mas, para mim, invasão é o que fizeram no acampamento dos candangos em 1959, no Quarentão, em 86 (…) No início de 1971, o governo do DF criou uma campanha de remoção de todos os moradores da Vila IAPI e de outras comunidades para um pedaço de cerrado inóspito (…) Deram o nome à ação de Campanha de Erradicação de Invasões, CEI. A sigla (…) deu nome para a nova cidade. Ceilândia nasceu como um lugar de desterro.

Porém, a inserção de certos episódios (o jogo de tarot da amiga Docas, a vida em comum com o ex-namorado Juliano etc.) devem mais ao apego afetivo da memorialista que ao peso dramático efetivo que define os rumos numa narrativa, afetando o interior da personagem ou simplesmente os acasos exteriores, ao seu entorno e ao dos personagens.

Estes, inclusive, em sua construção, não arranham a riqueza interior da protagonista; seu valor é antes de tudo simbólico, mas Lígia é intensa existência; serve inclusive para mensurar a profunda alteridade da autora.

Enfim, o lirismo acaba sendo o grande trunfo de Por cima do mar, em que o poético se entrelaça com a prosa mais simples. Digno de nota é ainda o trabalho editorial que se beneficia das ilustrações belamente concebidas pela própria autora.

Lígia Vitalina, apesar da “invisibilidade” em nossa tradição ficcional, é esse ser cuja importância reclama seu devido lugar. Não à toa, “Brasil” figura em seu sobrenome.