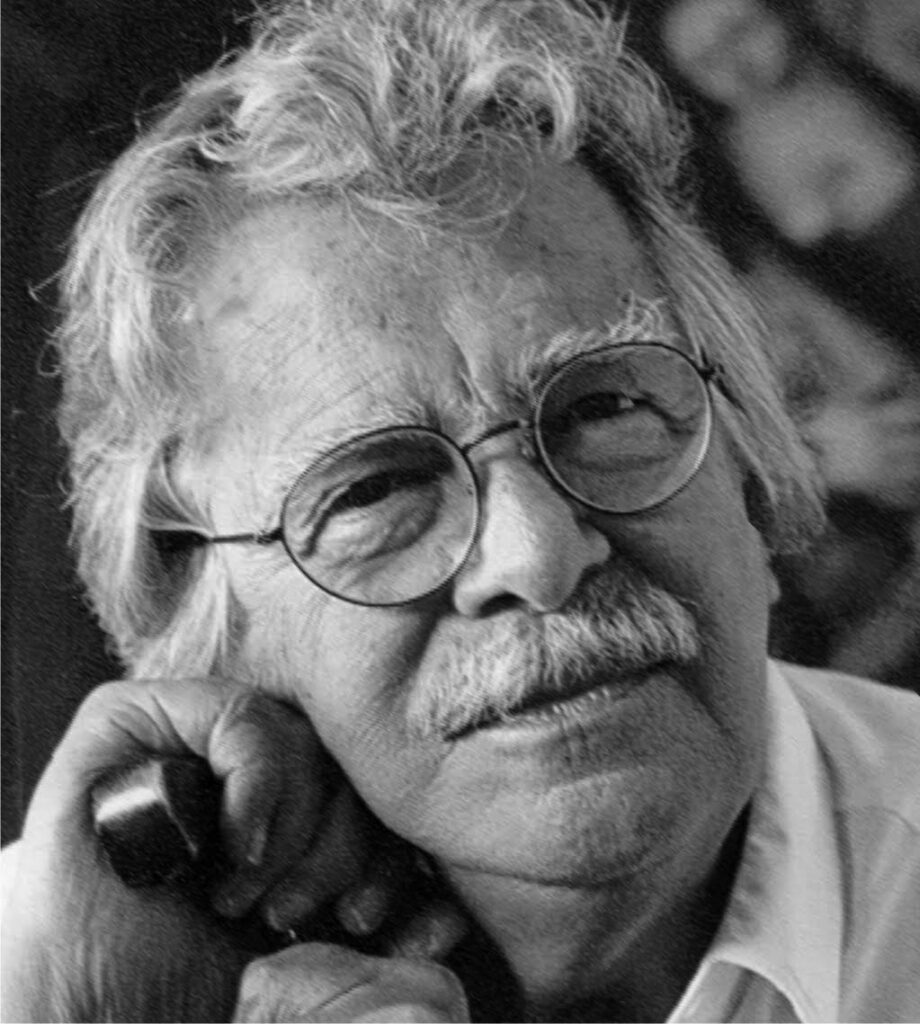

Darcy Ribeiro apresentava Maíra, seu primeiro romance, e segundo ele mesmo o melhor, como um livro nascido da necessidade de mirar outros mundos. Exilado no Uruguai, intelectualmente esgotado pelo trabalho de escrever O processo civilizatório, resolveu enfrentar outro desafio: reunir num romance todo o imaginário que aprendeu na longa convivência com os índios. Envolvido com outros projetos, não encontrou tempo e espaço para terminar a empreitada. Em 1969, preso no Rio de Janeiro, retomou o texto como uma maneira de manter a lucidez. Também não foi desta vez que o terminou. A terceira e última tentativa aconteceu durante um segundo exílio, agora em Lima. “Liberado pelos militares depois de nove meses de cadeia, fui aconselhado a sair ligeiro do país (…). Fui para a Venezuela, depois para o Chile e, afinal, fixei-me no Peru, para ajudar a equipe do presidente Velasco Alvarado a pensar a revolução que os peruanos estavam levando à frente com toda a força e fervor.”

Diante destes fatos é fácil pensar em Maíra como um livro que surgiu para matar a saudade do exilado. Longe da própria terra, ou preso quando nela, Darcy se aproximou do imaginário indígena para não perder de vez o laço que o prendia a uma pátria idealizada, sonhada. Anos depois, ele diria que perdeu todas as batalhas que enfrentou, mas só se sentiria derrotado se estivesse ao lado dos vencedores oficiais.

Destas utopias e lutas ele extraiu um romance alegórico em que apanha as crenças indígenas, crenças que colheu na convivência com várias etnias, e as traz para o mundo real da exploração do índio e de sua terra. Maíra é sim um romance de denúncia, bem aos modos do realismo social que marcou os romancistas da geração de 1930, mas foge com maestria dos códigos sociológicos ou antropológicos. É claro que muito se aprende aqui do modo de vida dos indígenas, mas tudo está diluído nas entrelinhas de um romance real e que se resolve muito bem como instrumento ficcional.

Aliás, já no início, o livro revela nuances policiais. Um pesquisador suíço vai à delegacia de uma cidadezinha do interior para comunicar que encontrou o corpo de uma moça branca abandonado numa praia do rio Iparanã, no Mato Grosso. Junto a ela estão os cadáveres de dois recém-nascidos. Não sabia dizer se a mulher teria morrido no parto dos gêmeos ou se teria sido assassinada. O mistério da morte de Alma, uma aspirante a missionária, se estende por toda trama que conta ainda com pelo menos mais dois bons enredos paralelos.

O primeiro deles, de cunho psicológico, segue o drama de Isaías Mairum. Desde muito pequeno, o índio foi educado por padres católicos para também se tornar padre. Estudava em um seminário em Roma quando decide voltar para a aldeia em busca de suas verdades pessoais. No caminho de volta, conhece Alma, com quem se junta para a etapa final da viagem. Esta volta coincide com a morte de Anacã, o tuxaua, ou seja, o líder da aldeia, espaço que de direito passa a pertencer a Isaías.

No segundo enredo paralelo, Juca, filho de uma índia mairum com um branco que trabalhava para o Serviço de Proteção aos Índios e pacificou os índios da região, sobrevive explorando a miséria dos caboclos. A exploração, aliás, começa com o pai dele que ganhou muito dinheiro fazendo os índios extrair o látex das seringueiras. Neste caminho segue Juca, que vende de madeira a manteiga feita com ovos de tartaruga. No momento ele estava interessado em levar os aborígenes a conseguir peles de animais silvestres. E acredita ser o tempo certo, pois com a morte de Anacã, que não o queria ver por perto, pensa poder se aproximar daqueles que ele chama de primos. No entanto, persiste a oposição à sua presença na aldeia.

Esta trama social se completa ainda com as desconfianças de Juca. Os pesquisadores suíços estão na região estudando o comportamento das formigas, mas o explorador acredita mesmo que eles conhecem os segredos das minas de algum tipo raro e valioso de minério. E põe o caboclo Quinzim para espionar os estrangeiros.

Resolvida a questão das tramas, o romance se ocupa com a descrição das tradições ritualísticas dos índios. O enterro de Anacã é descrito com minúcia, uma descrição, apesar de mórbida, recheada de elementos poéticos. Na mesma trilha segue todo o adorno lendário que enfeita a narrativa. O nascimento de Maíra, também um dos momentos de plena beleza do texto, se equilibra entre o lírico e o grotesco sem nunca perder o sentido que tem para o romance. Ao mergulhar o leitor em todas estas teias antropológicas, mais do que se colocar como ensaísta, Darcy Ribeiro nos leva a refletir sobre como os conceitos culturais profundos aproximam os homens em sua dimensão. Há nesta criação fenômenos como o dilúvio universal e o apocalipse, além de detalhes divinos, como um sopro capaz de fazer viver homens e bichos.

Trabalhar com três elementos tão próximos quanto distintos — o universo mítico dos índios, as crises de consciência dos homens e os jogos de ambição — faz de Darcy um romancista pleno. Sua linguagem também precisa se reinventar a cada momento para chegar à cor ideal para a narrativa. Neste ponto chega a se aproximar, medidas as devidas proporções, de Guimarães Rosa. Naturalmente que não descamba para uma inventividade léxica, mas vai semeando uma poética que sobrevive nos sentimentos mais puros e ingênuos. “Não somos filhos de Deus. Somos os pais do homem que há de ser”, diz Maíra ao tentar definir a si mesmo e ou seu irmão gêmeo.

Maíra, enfim, é um desses romances que atende muito bem a todos os leitores. Aos que buscam divertimento ele se oferece na trama de mistérios que cerca a morte de Alma. Para quem quer conhecimento, os debates antropológicos são bem honestos na apresentação de um mundo novo que ainda guarda seus sentimentos inaugurais. Àquele que cata denúncia social o texto se apresenta como um manifesto em defesa das nossas culturas mais profundas. No entanto é mesmo como uma canção de exílio que deve ser lido, afinal no romance se apresenta um Brasil real por suas injustiças e pela força de sua brasilidade. E este é um elixir bem eficaz para a cura da saudade.