Em julho de 1927, a revista Babel publica, em Buenos Aires, um texto que se tornaria clássico, o Decálogo do perfeito contista, escrito por Horacio Quiroga. Logo no primeiro tópico, em tom messiânico, ele decreta: “Crê num mestre — Poe, Maupassant, Kipling, Tchekhov — como na própria divindade”.

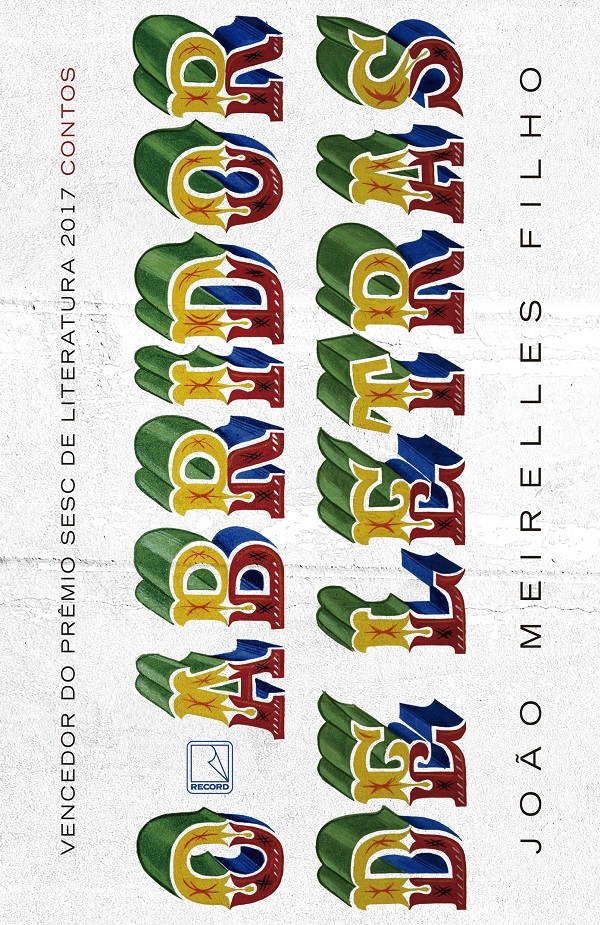

O contista João Meirelles Filho talvez não conheça o texto do escritor uruguaio, mas, ao se ver pelo seu livro ficcional de estreia, O abridor de letras, ganhador do prêmio Sesc de Literatura de 2017 na categoria contos, absorveu muito bem a necessidade de escolher um mestre. Em seu caso, sua linha de orientação mira-se no mineiro Guimarães Rosa.

Indiscutivelmente Guimarães Rosa, junto com Clarice Lispector e Machado de Assis, são os escritores brasileiros que mais servem de espelho a estreantes. E talvez o mineiro seja o que oferece as maiores dificuldades de ser seguido, pois, além do recrudescimento da linguagem, ele recheava sua obra com elementos requintados da psicologia, da forma literária e do enredo bem estruturado. E uma coisa não se deve esquecer. Guimarães não copiou o linguajar mineiro, dos sertões mineiros, para dar cor a sua prosa, antes reinventou uma linguagem, debutou incontáveis neologismos fazendo explodir uma língua portuguesa renovada.

João Meirelles não chega a criar uma nova linguagem a partir do dialeto amazônico, apenas o transcreve. E usa como base as expressões ouvidas em suas andanças pela região, embora muitas dessas palavras tenham sido dicionarizadas por Raymundo Moraes ainda na década de 1920.

Não havia governo de lua. Era ela, a maré, no comando, emproando o mundo, A Ditadura das Águas, como queria o bom padre. As terras bubuiavam, arrepiadas, o Marajó no fim da tarde, e as águas subiam, água do mar é só aleivosia, cobre as terras, se arranja pra todo lado e vem atraiçoando.

Cor peculiar

Isso naturalmente dá uma cor peculiar às narrativas que, para se fazerem populares, às vezes abusam dos chavões e dos lugares-comuns. O que as empobrecem, o que impede o autor de encontrar aquele toque de estilo — o sonho de grande parte dos escritores, o encontro epifânico com a voz própria, a forma única de dizer as coisas. Talvez tenha lhe faltado um pouco mais de paciência, afinal, como ensina o velho Quiroga, “mais do que qualquer coisa, o desenvolvimento da personalidade é uma longa paciência”.

Outra fórmula, talvez, fosse apanhar como mestres outras vozes amazônicas, vozes que já trabalharam a verve regional com segurança e precisão. É o caso de Dalcídio Jurandir que descrevia a Amazônia paraense, tão peculiar, de maneira poética, sem descartar seus dramas psicológicos e sociais. Dalcídio sabia traduzir poeticamente até mesmo os títulos de seus livros: Chove nos campos de cachoeira, Três casas e um rio, Passagem dos inocentes, A primeira manhã.

Uma outra voz amazônica mais contemporânea e também ausente às predileções de Meirelles — pelo que se deduz de seus textos — é Benedicto Monteiro. Este paraense teve como base ficcional a imensa desigualdade social de sua região, mas também refletiu sobre as agressões ambientais e as degradações humanas da moderna paisagem de nossa imensa Hileia.

A parte isso, dos contos de Meirelles surge uma Amazônia mítica e, ao mesmo tempo, real, pois tudo que ali acontece está escrito com as cores e as tintas do fantástico. A mulher que encontra fantasmas no velório da mãe, o artesão que vê sua obra destruída e reconstruída por demônios, os oportunistas que foram bater à porta do herdeiro Dario, os habitantes de um mundo aquático, dominado por correntes e marés. Todo este universo onírico está além de um realismo-mágico tardio. São personagens vivas de um mundo que tem linguagem e vida próprias.

Durante o ciclo da borracha, para os navios que vinham do Nordeste, sobretudo do Ceará, havia a necessidade de uma quarentena em uma ilha em frente ao porto de Belém. Era a chamada Ilha da Consciência, pois ali se deixavam todos os pudores e recatos. A partir dali o homem estava em outro mundo, a Amazônia. Esta precisão de uma vida nova, de desafios cotidianos criou um novo homem, o amazônico, que além de voz própria, tem sua religiosidade, suas crenças, suas desesperanças.

Este é o universo explorado por Meirelles. Por isso sua voz, apesar de não ser nova em si, traz algo de renovação para a literatura contemporânea. Nesta prosa a literatura deixa de ser predominantemente urbana para se embrenhar por rincões meio esquecidos, apesar dos esforços literários de nomes como Vicente Franz Cecim.

Naturalmente que ao fazer o diálogo entre o passado e o presente e nos mostrar que a vida naquelas brenhas ainda caminha a passos de quelônios, o tempo é o grande inimigo daquela gente. E aí sobressai o discurso mais que ecológico, ambiental do escritor. Sua preocupação é que a vida ribeirinha possa se reconstruir em parâmetros modernos, mas que ela não perca a graça e a segurança da sustentabilidade construídas ao longo dos séculos.

E faz este discurso de forma bem interessante, preocupado em agarrar o leitor nas primeiras linhas dos contos.

Aquela revista velha do museu. Sim, a data, acho que 1902. Seria do meu avô? Meu avô não era de colecionar coisas! Dava tudo a cada vez que mudava. E, quem passasse na fazenda e gostasse de alguma coisa, ele presenteava.

A herança viera com dívidas. Títulos a pagar. Promessas a ex-empregados, afilhados, noras e genros dos quais Dario não sabia.

A chuva molhara a produção do fim de ano. O feijão carunchava, estourando naquele ploque-ploque de azedume fétido. O marido, morto há três meses, nada lhe deixara. Na casa, inacabada, viam-se as estrelas.

Não estamos diante de um escritor maduro, mas este é um autor que se preocupa com o texto e com o possível leitor. E isso já é meio caminho para a construção de uma grande promessa de carreira literária.