Em 1897, Aluísio Azevedo, já diplomata, é nomeado vice-cônsul em Yokohama, onde escreve O Japão, misto de descrição histórica e impressões pessoais, só editado em 1984. O fato de o maranhense tê-lo feito quando não era mais homem de letras atuante indicia o quanto nossa literatura pouco visitou aquele país. Portugueses, italianos e alemães, por exemplo, foram respectivamente contemplados em O cortiço, do próprio Aluísio, Brás, Bexiga e Barra Funda, de Alcântara Machado, e Canaã, de Graça Aranha. Possível justificativa da escassez é a tardia imigração japonesa no Brasil, iniciada em 1908, ou, mais provavelmente, a distância lingüística do português.

Não estranha que São Paulo tenha sido o pioneiro em incorporar o Japão ao repertório literário; afinal, os japoneses desembarcaram no porto de Santos. A abertura ficcional ocorre em 1927, com Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade, em que os orientais estão preconceituosamente representados no mordomo Tanaka, cuja obtusidade se contrapõe à desenvoltura da alemã Fräulein. Na década de 1930, o narcisismo regionalista negligencia os imigrantes, resgatados no decênio seguinte. Nesse ínterim, porém, Guilherme de Almeida difunde e pratica haicais em português, fermentando a futura consolidação nacional do gênero. Os nipônicos reaparecem em Brandão entre o mar e o amor (1942), romance coletivo de Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Aníbal Machado e Rachel de Queiroz, e nos dois volumes de Marco zero (1943 e 1945), de Oswald de Andrade, obras alarmadas com o “perigo amarelo”, inflacionado pelo nacionalismo varguista e pela segunda guerra, na qual o Japão, enfileirando o Eixo, se posicionou contrariamente ao Brasil.

Economicamente refeitos e mais integrados à sociedade brasileira, os japoneses proliferam na ficção das décadas de 1980 e 1990 (mesma época da publicação de O Japão, de Aluísio), nas penas de Ana Suzuki, Laura Honda-Hasegawa, Lucília Junqueira de Almeida Prado, Sílvio Sam e outros. Enfraquecem os estereótipos, e o nipônico caminha de objeto a sujeito das narrativas. Empenhadas em suprir lacunas históricas, algumas dessas obras padecem de superficialidade psicológica, sondagem que será a tônica das obras do século 21. Em O sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho, em Rakushisha (2007), de Adriana Lisboa, e em O único final feliz para uma história de amor é um acidente (2010), de João Paulo Cuenca, a metalinguagem se conjuga à busca de identidade. (Note-se que o conluio entre o mise en abyme metalingüístico e o mergulho em línguas “exóticas” (vide Budapeste, de Chico Buarque) já se tornou cacoete na literatura contemporânea, como artifício facilitador da correspondência entre as identidades flutuantes e os conceitos lingüísticos de tradução, traição e transcriação).

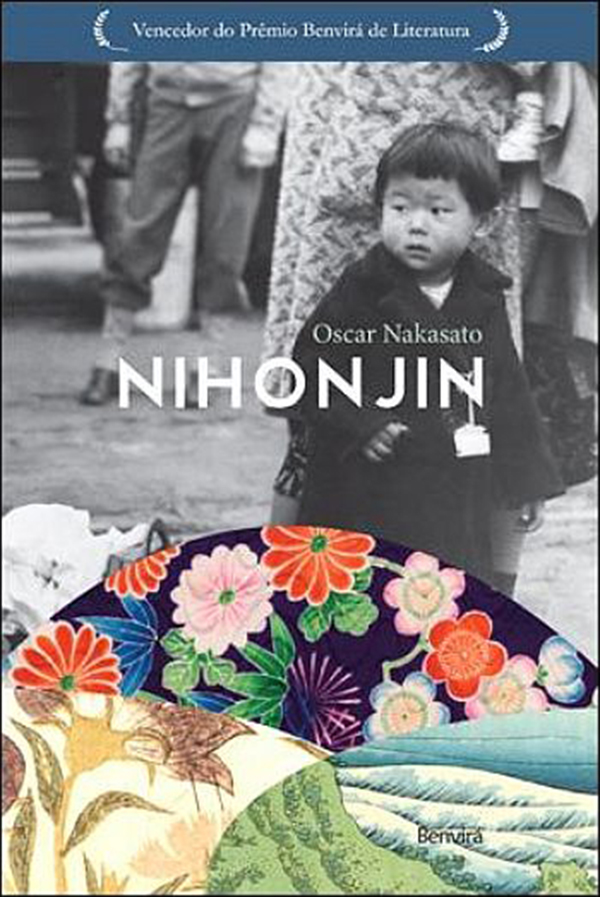

A saga identitária também embasa Nihonjin (2011), de Oscar Nakasato, que se diferencia das anteriores por historicizar e enfatizar a pesquisa subjetiva. No romance, tudo é migratório: famílias, espaços, crenças, valores e identidades. O narrador-protagonista examina fotografias antigas, consulta fontes históricas e ouve recordações do avô, Hideo Inabata, e do tio Hanashiro, com o nítido desejo de avistar contornos para si próprio; não por acaso, é o único personagem não nomeado. A primeira figura evocada é Kimie, ex-mulher do “ojiichan” (avô). Frágil e sonhadora, ela não se adequa à dura rotina de trabalho no cafezal. Ao constatar que não neva no Brasil, enlouquece e morre, em cena de pungente lirismo. Hideo, por sua vez, compensa a distância geográfica pelo culto exacerbado da nação: o Imperador, o trabalho, a família, o patriarcado e a xenofobia alicerçariam o purismo nipônico. Às vezes, a reiteração dessa inflexibilidade soa excessiva: “E seguiria assim, em terra estrangeira, empunhando a enxada, rasgando a terra, fincando mudas”. Além disso, a ânsia (louvável) de conferir voz a seres silenciados (expressa no título: “nihonjin” significa japonês em japonês) reduz os personagens à materialização de idéias e sentimentos: “O que me deixa apreensivo é que lavraremos uma terra alheia, estrangeira, e obedeceremos às ordens dos donos dessa terra, que não conhecemos”. O esquematismo relembra, em forma e função, os diálogos coloniais escritos pelo Padre Manuel da Nóbrega e por Ambrósio Fernandes Brandão, ou ainda as conversas de Milkau e Lentz em Canaã, todos interessados em dramatizar percalços da alteridade.

Diferentemente de Oswald, comprazido em macaquear os japoneses tateando o português, Oscar Nakasato, ao examinar internamente suas hesitações lingüísticas, afasta-se da folclorização. Em contrapartida, na transcrição de uma cantiga de negros, recorre ao decalque (“coiêta”, “dipindurado”, “muié”), talvez para reforçar a confusão dos nipônicos. Os graus de parentesco (pai, mãe, avô e avó) e as nacionalidades (o que não é “nihonjin” é “gaijin”), dois pilares da ortodoxia oriental, são grafados em japonês, transcrito em alfabeto latino. Os vocábulos não recebem aspas nem itálico, como se, porosas como as identidades, as palavras estrangeiras se fizessem vernáculas.

Isolamento

O isolamento nihonjin começa a fraturar-se quando nascem os seis filhos de Hideo com a segunda esposa, Shizue. Perante a tradição, a prole nascida e educada no Brasil oscila entre a aceitação (Hanashiro), o combate (Haruo e Sumie) e a neutralidade (Emi, Hitoshi e Hiroshi). Hanashiro, o primogênito, se resigna às ordens paternas; seu caráter compassivo reafirma-se no casamento com mulher dominadora e no cuidado com o pai idoso. Haruo, incorporação máxima da resistência, ergue-se contra o insulamento japonês. O patriarcado tirânico é condenado por Sumie, que abandona a casa e foge com um brasileiro. Os demais rebentos, se, crianças, complementavam a demanda de mão-de-obra na fazenda, adultos, perambulam desorientados pelo livro…

Na escola, Haruo é brasileiro; em casa, japonês, dualidade que abala outro suporte nihonjin, a educação (professor é a única profissão escrita em língua oriental). Ao conversar com a docente, o pai pensa em tirar as crianças do colégio, mas pondera que isso afetaria a ascensão social delas, numa projeção (inconsciente?) de permanência, contrária à anterior premência de retorno ao Japão.

Se Haruo se afirmará brasileiro, preliminarmente, ele apenas não queria ser japonês, para integrar-se à classe: “E Pietro, o italianinho da colônia não consegue aprender contas e não era chamado de italianinho”. O matizamento da aceitação dos imigrantes ultrapassa o binarismo brasileiros x estrangeiros, denuncia xenofobias variadas e exibe as dissensões internas até dos japoneses. Alguns nikkeis passam a questionar a legitimidade de suas dívidas para com o Japão: “Os brasileiros descendentes de japoneses têm uma grande responsabilidade perante a nação brasileira… Como podemos amar a terra de nossos antepassados? Se nem a conhecemos?”. Morre o “mito do povo eternamente unido”: a par dos vitoristas, que, como Hideo, cultuam cegamente o imperador, negando a derrota na segunda guerra, há outros, como Haruo, que se insurgem contra o patriotismo reacionário, corporificado na Shindo Renmei, organização que, em nome da pureza nipônica, obrigava os “traidores” a suicidar-se. Haruo é assassinado na presença do pai, sócio daquela agremiação.

A morte do filho e o sumiço de Sumie, no âmbito doméstico, e, no social, a desauratização do imperador e a derrota japonesa reclamam atitude mais conciliatória de Hideo, que perde “algo essencial, uma perna que, ausente, às vezes ainda sentia no espaço que ficara desabitado, mas, quando tentava andar, se dava conta do vazio”. É o ojiichan fragilizado que o narrador encontrará no final do sintético romance. Se já não o teme, tampouco o ataca: devota-lhe “olhos de compreender”. Decantada a era dos extremos, ele decide viajar para o Japão, menos como dekassegi do que como caçador de si: “o ato era ida, mas tinha para mim um sentido de retorno”, coincidentemente espelhado nos dois “n” que delimitam a palavra “nihonjin”.

3 Peguntas – Oscar Nakasato

• Como foi o seu primeiro contato com a literatura? E o que ela representa atualmente em sua vida?

Não me lembro dos títulos e dos autores dos primeiros livros que li, e as cenas de diversas histórias me vêm à mente embaralhadas. O primeiro título de que eu me recordo é A ilha perdida, de Maria José Dupré, que me deixou fascinado com as aventuras de Henrique e Eduardo na tal ilha. Atualmente, ensino literatura, leio e escrevo, ou seja, a literatura realmente faz parte da minha vida. Gosto das três atividades, mas ler é o que me dá mais prazer. Ao mesmo tempo sei que se me dedicasse somente à leitura ficaria entediado. As três atividades se complementam.

• O que você pretende com sua escrita, o que espera alcançar?

Não tenho grandes pretensões com a minha escrita. O que me move, primeiro, é um sentimento particular, egoísta: o prazer da escritura. Depois, é claro, quero compartilhar as impressões que tenho do mundo e a maneira como as traduzo em palavras. Então, espero ser lido por muitas pessoas. Espero proporcionar a elas o que a arte me proporciona enquanto leitor ou espectador: uma experiência estética sempre renovadora, através da qual eu possa experimentar emoções e exercitar minha cognição.

• Por que a escolha do romance como gênero literário a ser encarado em seu trabalho de criação?

As minhas experiências literárias incluem, além do romance, poemas e contos. Escrevi poemas na minha adolescência/juventude para expressar dores e encantamentos de um homem que descobria a finitude e a liberdade e não sabia muito bem como lidar com elas. Ao mesmo tempo, eu desenvolvia habilidade em lidar com as palavras e a sintaxe. O poema me parecia, então, o gênero mais apropriado para expressar essas dores e esses encantamentos e orgulhosa e presunçosamente exibir minha “destreza” com a língua portuguesa. Depois parti para os contos. Não me sentia preparado para escrever uma narrativa mais extensa (embora aos 14 ou 15 anos tenha escrito um romance que anos depois joguei no lixo), e o conto me conquistou pela brevidade. Era jovem, tinha pressa e pouco tempo disponível para escrever, pois desde a adolescência trabalhava durante o dia e estudava à noite. E eu era (ainda sou) muito lento, demoro, às vezes, horas para escrever um breve parágrafo. O romance me surgiu como possibilidade já na idade madura, quando escrevia a minha tese de doutorado em Literatura Brasileira. Fiz uma pesquisa sobre personagens nipo-brasileiros e a sua tímida presença na literatura me incomodou muito. Decidi, então, escrever um romance sobre a imigração japonesa no Brasil. E teria que ser um romance, pois a minha intenção foi, desde o início, escrever sobre um personagem cuja trajetória começasse com a sua chegada ao Brasil e seguisse por longos anos. Eu queria que minha obra descrevesse literariamente as dificuldades de inserção dos imigrantes japoneses na sociedade brasileira. Além disso, o romance possibilita o desenvolvimento de várias tramas, o que me daria a chance de escrever sobre os dramas de outros personagens.