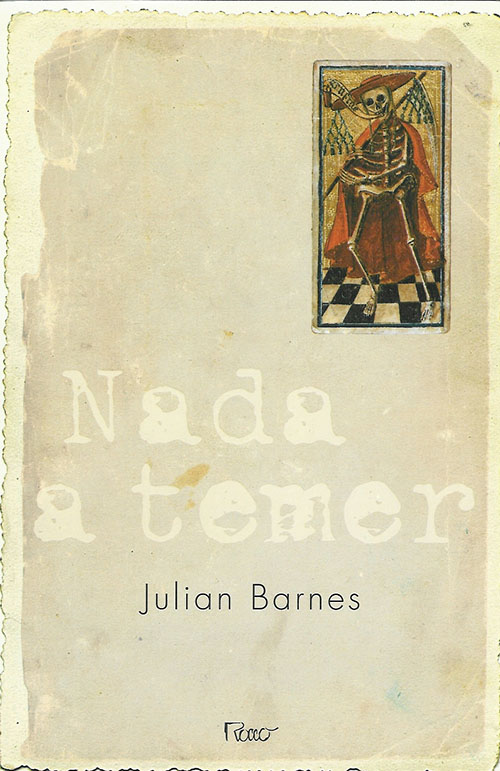

Nada a temer é um “romance filosófico” sobre o medo da morte e o solipsismo. O tema foi abordado de um ponto de vista tão ensaístico quanto errático. As digressões superam as narrações. Julian Barnes adiciona às lembranças superficiais de fases de vida distintas uma dose cavalar de reflexões sobre envelhecimento, finitude, ateísmo, ciência e fé. Alguns personagens supostamente reais não estão nomeados. O autor refere-se a eles/elas por meio de iniciais, grau de parentesco ou profissão. Apenas os autores e pensadores citados, assim como suas respectivas obras, são verificáveis, portanto.

O quebra-cabeça é composto em companhia de escritores, artistas e filósofos que enfrentaram perguntas semelhantes (sempre irrespondíveis) sobre a mortalidade: Sigmund Freud e Albert Camus; o pessimista Dmitri Shostakovich; o medroso Philip Larkin; o ressentido Edmund Wilson; Stravinsky remete a Nikolai Gogol e Maurice Ravel e por aí vai. O mais valorizado, porém, é o francês Jules Renard (1864-1910). Num diário dos anos 1980, Barnes anotou uma frase de Renard bastante alusiva: “A palavra mais verdadeira, mais exata, mais cheia de significado é a palavra nada”.

Barnes assume desde sempre que Nada a temer não é exatamente uma autobiografia, o que pode tornar irrelevantes as potenciais discussões sobre o verdadeiro e o verossímil na obra. O pacto é claro: é um romance e ponto. Mas são muito evidentes as semelhanças com aqueles textos autobiográficos em primeira pessoa nos quais o autor disserta livremente sobre uma vivência factual, uma fase de sua vida real ou uma idéia fixa.

Esse tipo de narrativa fortemente anglo-saxônica que busca um equilíbrio entre memória e reflexão, a fim de atribuir um sentido ao que passou, tem nome: personal essay (“ensaio pessoal”). Nos Estados Unidos e na Inglaterra, os personal essays não costumam ser confundidos com obras de ficção. No Brasil, diferentemente, raciocina-se mais ou menos assim: ora, se tudo é “romance autobiográfico” (ou “memória romanceada”), então para que quebrarmos a cabeça com mais uma “categoria”? Uma boa pergunta, de qualquer forma.

Apesar das confusões e desconhecimentos, as livrarias brasileiras estão atulhadas de personal essays, em geral traduções que se distribuem pelas estantes de biografia, de literatura estrangeira, de literatura brasileira, de crítica literária, de sociologia etc. A maioria dessas obras, porém, não consegue ultrapassar (1) o relato confessional em tom de auto-ajuda, (2) o desabafo tosco que não faz jus à vivência narrada e (3) o exercício de egocentrismo hermético.

É fato que no meio do joio encontram-se “ensaios pessoais” relevantes, que transcendem o umbigo e atingem uma densidade fluente, meditativa e psicológica (esse tipo de relato contém auto-análise, necessariamente). Bons exemplos, embora não tenham sido classificados assim, são Homenagem à Catalunha (George Orwell), Ébano (Ryszard Kapuscinski), Da mão para a boca e A invenção da solidão (Paul Auster), O ano do pensamento mágico (Joan Didion), Patrimônio (Philip Roth) e Antes do fim (Ernesto Sabato). O lugar escuro, de Heloisa Seixas, transita bem nesse âmbito.

Filosofia de amador

E o que Julian Barnes tem a ver com isso? Bem, as vivências dele com um dos assuntos correlatos do livro (a perda) são pronunciadas como lhe tendo sido marcantes. Mas, na verdade, o autor-narrador perdeu em circunstâncias aceitáveis o pai que tanto admirava (“eu gostava mais dele”) e a mãe (“que me provocava apenas uma afeição irritada”). “Sempre imaginara que a morte dele seria a mais dura. (…) Mas foi o contrário: o que eu esperava ser a morte menos difícil mostrou ser a mais complicada, a mais perigosa. A morte dele havia sido apenas a morte dele; a dela foi a morte deles.”

Nesses dois episódios, assim como noutros, falta uma expressividade verdadeiramente afetiva, o que fragiliza o vivido. Sumariadas e sobrepostas, as poucas ações não passam de registros dispersivos. O autor quer atingir uma “filosofia de amador”. O resultado é intrigantemente confuso. Daí que, pelo fato de as ocorrências não serem narradas com a devida potência literária, resta-nos tentar entender as motivações que levaram Barnes ao tema central.

Descobrimos então que, desde os 13 anos de idade, ele pensa na morte “pelo menos uma vez por dia”. “A mortalidade freqüentemente invade a minha consciência quando o mundo exterior apresenta um paralelo óbvio: quando a noite cai, quando os dias ficam mais curtos, ou ao final de uma longa caminhada.”

Contrapondo acadêmicos, parentes e amigos, cria-se uma colcha de retalhos em torno da hipótese central: pensar corajosamente sobre a morte é um ato educativo, e deveríamos ter sido preparados desde cedo também para isso. O amigo G., de Barnes, por exemplo, afirma que precisamos nos acostumar com a idéia da morte.

“Não podemos permitir que o medo da morte tome conta de nós inesperadamente”, diz G. “Temos de tornar esse medo familiar, e um modo de fazer isso é escrever sobre ele. Não acho que escrever e pensar sobre a morte seja uma característica apenas de homens velhos. Acho que, se as pessoas começassem a pensar na morte mais cedo, elas cometeriam menos erros tolos.”

Aprender a morrer

Essa intertextualidade (oral e escrita) é o imã de Nada a temer, e as incursões do único irmão (mais velho), que é filósofo, dão uma boa idéia desse magnetismo. A filosofia linha-dura do irmão ateu está em permanente choque com a maleabilidade de Barnes, visto pela família como mais sensível, porém menos racional.

Meu irmão desconfia da veracidade das lembranças; eu desconfio do modo como as colorimos. Cada um de nós tem sua própria caixa barata de tintas e seus tons favoritos. Assim, lembrei de vovó, algumas páginas atrás, como alguém “pequena e cordata”. Meu irmão, quando consultado, pega o seu pincel e contrapõe “baixa e mandona”.

Em Oxford, o então estudante Barnes leu Montaigne pela primeira vez. “Ser filósofo é aprender a morrer”, escreveu Montaigne, citando Cícero, que, por sua vez, se referia a Sócrates. Barnes interpretou a frase como “quanto mais pensarmos sobre a morte, menos teremos medo dela”. Mas o irmão tratou logo de corrigi-lo: Cícero na verdade quis dizer que o filósofo, quando está filosofando, está se ocupando da mente e ignorando o corpo que a morte irá destruir.

Num dado momento, Barnes pede ao irmão que explique melhor por que considerou “piegas” a frase que abre Nada a temer: “Não acredito em Deus, mas sinto falta d’Ele”.

Suponho que é uma forma de dizer “Não acredito que haja deuses, mas gostaria que houvesse (ou talvez: mas gostaria de acreditar)”. Entendo que alguém possa dizer algo assim (tente trocar “deuses” por “dodos” ou “yetis”), embora, de minha parte, eu esteja perfeitamente contente com as coisas do jeito que são.

Ao que Barnes comenta: “Dá para ver que ele ensina filosofia, não?”.

A firme consciência deste inglês de 64 anos — e que se acha mais para lá do que para cá — acerca da finitude decorre do fato de ser ele um escritor? Provavelmente. Barnes tem receio de investigar isso, ao que parece, mas consegue imaginar um psicoterapeuta lhe dizendo: “O senhor inventa histórias para que o seu nome, e uma porcentagem indefinível da sua individualidade, continue a existir depois da sua morte física, e a antecipação disto lhe traz certo consolo”.

Quando, aos 58 anos, Barnes publicou uma coletânea de contos (The lemmon table, 2004) que trata de aspectos pouco serenos da velhice, perguntaram-lhe se ele não estava sendo prematuro ao escolher aquele assunto. E, ao mostrar as primeiras 50 páginas de Nada a temer para a sua amiga (e leitora) H., ela questionou, preocupada: “Isso ajuda?”. “Ah, a falácia da autobiografia terapêutica. Por mais bem-intencionada, ela me irrita tanto quanto o desejo hipotético dos mortos irrita o meu irmão.”

Outro appeal de Nada a temer é o estilo Julian Barnes, um apanhador despretensioso, versátil e extremamente bem-humorado. Sua maneira de divagar lembra um pouco o Alain de Botton (A arquitetura da felicidade e Desejo de status), jovem filósofo suíço radicado na Inglaterra; e as idéias sobre Deus e morte resvalam às vezes em Bertrand Russel, noutras em Richard Dawkins. Mas o refinamento irônico de Barnes é singular.

Se você se conscientizar de que está diante de um “romance filosófico” com crenças ocultas e ateísmos estudados, então não haverá nada a temer. A propósito, naquele mesmo diário dos anos 1980, Barnes anotou que “as pessoas dizem a respeito da morte que não há nada a temer. Elas dizem isso rapidamente, naturalmente. Agora vamos dizer de novo, vagarosamente, com mais ênfase. Não há NADA a temer”. Exceto o fato de que a taxa de mortalidade da raça humana nunca é menor que 100%. Ou pelo menos é o que se diz.