Se tudo fosse um filme, agora estaria olhando a fumacinha do meu cigarro, enquanto pensaria na próxima frase. A que terminaria o livro que foi mostrado em uma hora e quarenta, em tela grande, com as luzes apagadas e pessoas comendo balinhas de goma. Faria uma cara de satisfação, assopraria a fumaça para cima e depositaria o que sobrou do meu vício em um cinzeiro cheio de bitucas, umas que já foram outras idéias para próximas frases. E escreveria (numa máquina velha, em um computador, ou, sei lá, em um caderno universitário que traz estampado na capa o rosto de um artista da moda ou uma fotografia de uma praia deserta, um barquinho ao fundo) uma frase de efeito. Bem bonita. Sobre a qual milhares de pessoas refletiriam, anos e anos depois de minha primeira publicação. E os créditos subiriam lentos, para acompanhar o bailado da fumaça que saiu da idéia para a última frase.

Mas isso não é um filme. E eu não sou escritora. E nem fumo (na verdade, detesto os cinzeiros cheios de bitucas — mesmo as que já foram idéias brilhantes para um livro espetacular). Já pensei nas duas coisas. Em ser escritora e em fumar. Mas não tenho o talento. O dom, a técnica, ou o que quer que as pessoas que entendam de literatura e de cigarros achem que a pessoa tenha de ter para escrever e fumar bem. Então é isto. Confesso. Não sei escrever e nunca consegui fumar. Eu não tenho talento, nem dom, nem técnica. Pronto. É isso.

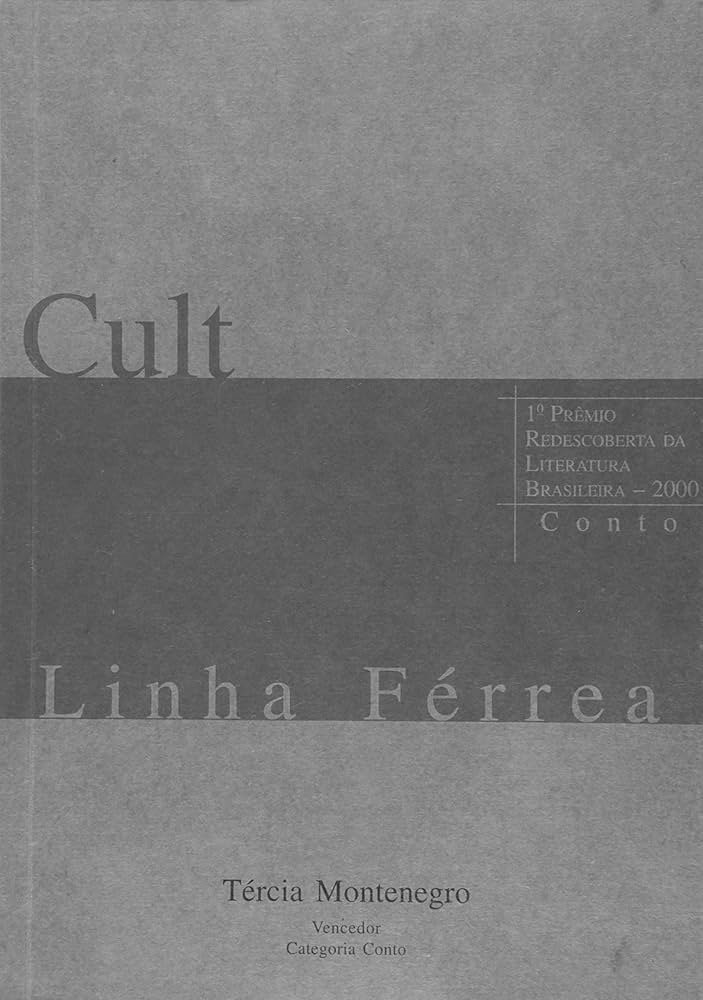

Resignada, limito-me a ler o que os outros escrevem. O que é uma tarefa bem agradável, diga-se. Caíram em minhas mãos dois livros que foram publicados pela Lemos Editorial. São obras de escritores obscuros, de primeira ou segunda viagem, no máximo. Foram selecionados, entre mais de mil pessoas loucas para deixar suas palavras marcadas para sempre em livro de papel amarelinho e capa parda, em um concurso promovido pela revista Cult. São de autores que conseguiram passar pelo crivo de jurados e que devem ter enchido cinzeiros com bituquinhas. Que devem ter passado noites insones, antes da publicação. Afinal, o que é escrito, não tem volta. Fica registrado para sempre. Vira história. Boa ou ruim. Um é romance. Outro, livro de contos.

O romance chama-se Solo para ti, do mineiro Luigi Augusto Oliveira. Trinta e dois anos, um livro publicado (Dalma na rede, de 1997, em edição reduzidíssima). Esse, premiado pela revista (julgado pelos escritores Cristóvão Tezza, André Sant’Anna e Bernardo Ajzenberg), tem elementos autobiográficos. Trata de um homem de mesma idade do autor. Um professor de educação física que se envolve, em diferentes graus, com três mulheres totalmente distintas. Dele e das outras. Uma jovem prostituta, uma mulher mais madura e um pouco melhor resolvida e uma aluna adolescente e fogosa. As três o amaram. E, de certa forma, ele amou as três. Em períodos diferentes de sua vida cheia de divagações.

Para contar a história, o autor usa como base três cartas. Gigantescas. Uma de cada mulher, é claro. São mal traçadas linhas, intermináveis, cansativas, difíceis de digerir, que mostram o caráter do personagem principal, Ciro. No início da obra, ele, o professor de educação física, apresenta-se. É um cara comum, com idéias comuns e vidinha boba. Quer descobrir se é mais fácil ir para o céu ou para o inferno. Acha, a princípio, que é mais difícil ir para o inferno. Porque para isso seria necessário acabar com a inocência. De que forma? Fazendo mal às criancinhas, ora. Nada mais inocente que uma criança. Ou fazendo mal, apenas. Só que não é assim tão fácil ser uma pessoa má. Há de se ter talento para isso (assim como para escrever e fumar). Mas ele, Ciro, não é mau. Nem bom de todo. Assim como todas as pessoas. Comum. “O mal, o puro mal, desinteressado de assuntos e vantagens profanos, o mal em sua carga pura de ácidos corrosivos na consciência, é mais difícil de ser atingido do que o mais puro bem. Que a santidade. Qualquer malvado ranheta, qualquer rancoroso, bem o sabe. No entanto, atinja-se-o ou não, o caminho que eventuais caminhantes têm a percorrer, aí, é bem mais rápido que o caminho possível do lado do bem […]” (pág. 14).

A primeira cartinha lida pelo protagonista é a de Lenira. A prostituta. Feliz com sua profissão, diga-se. Queria atingir a precisão do sexo. Queria orgasmos maravilhosos. Queria a felicidade plena. Conseguiu, algumas vezes, com Ciro. Mas só quando ele falava. As palavras fortes do professor de educação física a estimulavam. Não o que ele tinha a dizer. Apenas as palavras: “Ciro, é o seguinte, enquanto você falava e falava, o que me importava, no fim, não era tanto o que você estava falando, mas sim que você falou qualquer coisa, e sempre com isso ia entendendo muitas coisas. […] Mas como você não soube me estimular direito nisso, eu tinha de encontrar um outro caminho para entender as coisas. E o meu caminho, meu jeito, passou a ser o sexo. Primeiro, me excitava o corpo. Só que ao invés de parar nisso, como você, como tantos outros, eu percebia que ia me excitando a mente, também. […] Eu fui aprendendo a gozar mais, mas a gozar independente de você durante a transa. Você transando lá e eu gozando aqui. Aí, nem me importava mais que você fosse ruim de cama. […]” (págs. 42/43). Foi duro de engolir. Demorou para que ele conseguisse largar dessa carta e passar para a outra. Mas passou.

A segunda foi a de Dália. Ela escreve que durante três longuíssimos anos depois da separação, achou que não seria capaz de amar de novo. Ou de amar, apenas. Mas agora, no quarto ano, descobriu que, sim, o amor é lindo. E diferente do que viveu com ele. Ciro, para ela, era um “brontossauro subitamente dotado da teima de uma mula, uma mula letrada, o pior tipo de mula”. Uma pessoa sem carinho, sem afeto. Terrível, arrogante. Sem aquilo que todas as mulheres procuram em todos os homens. Sem amor. “[…] acho que qualquer mulher um pouco mais observadora, e mais experiente, iria concordar em dizer que você deixa ver em si um certo travo rancoroso, um certo ranço de camponês auto-suficiente (assim se sente) e primitivo, selvagem, ao mesmo tempo que pateticamente consciente de certas carências que te levam de modo irremediável à dependência da “cidade”, dos “outros” […]” (pág. 55)

Depois de descobrir que era ruim de cama e um brontossauro teimoso incapaz de demonstrar afeto, ainda recebeu outra carta. A de Mariana. Jovem aluna de 16 anos que se apaixonou por ele. E que entregou seu corpo intacto a ele, pela primeira vez, no vestiário da escola. E, depois, entregou-se ao Todo. Ao Anjo. Ao amigo imaginário. O que lhe deu muito mais prazer. Ela também descobriu que o amor e Ciro não combinavam. Amou o Todo, o Anjo e o Escuro. E amou Ciro, que não a amou. Desejou-a, apenas. Mas não se aborreceu. Pelo contrário. Retomou sua vida com o imaginário e pensou ser intacta novamente. Pura, apesar de confusa. “[…] Porque você foi também o primeiro a tomar meu corpo, mas agora ele me foi devolvido intacto, no que ele é mesmo… e você saberá porquê, você entenderá se quiser. Você quererá assim como você ainda ia querer o corpo intacto que eu fui e que eu voltei a ser… assim como ia querer o corpo intacto o primeiro corpo de outras garotas, se pudesse, eu sei disso.” (pág. 71).

Depois das cartas, Ciro passou por um período de tormenta. De sensação de perda, de escuridão, do Nada. E descobriu que, nem céu, nem inferno. Mas o purgatório.

No trilho — Acho que devemos ir para o purgatório de trem. Deve ser mais divertido, aquele monte de gente olhando um para a cara do outro, com expressões de medo ou de curiosidade. É que os trens sempre me fascinaram. Quando era mais nova, adorava escutar o apito dos monstrões marrons que passavam perto de minha casa. Ou então andar nos trilhos que cortavam a rua atrás da escola, cercada de árvores repletas de amora, que colhia e comia pelo caminho, manchando de cor de vinho minha camiseta branca com o emblema do colégio. De vez em quando, dava um tchauzinho para o maquinista. E imaginava que lá, dentro daqueles vagões, havia muita gente bonita, muito romance. Bem assim como via nos filmes.

(Uma senhorita sozinha, comendo vagarosamente uma torta de limão e saboreando o chá preto com três colherinhas de açúcar é abordada por um cavalheiro charmoso. Ele pergunta gentilmente se pode sentar-se à mesa e acompanhá-la até a próxima parada, onde vai descer para encontrar-se com o pai. Ela cora, imediatamente, e faz que sim com a cabeça, num movimento tímido, em meio a uma risadinha abafada. E completa: “Também desço na próxima estação, senhor”. “Que coincidência magnífica”, diz o homem. Ela, quieta, come o último pedaço da torta, toma um gole de chá e olha nos olhos do homem. E os dois se apaixonam. Ele faz de tudo para afastar a mulher que ama das garras de um noivo inescrupuloso. Ela briga com a família. E sofre. E sofrem. Mas, no fim das contas, casam-se, têm quatro filhos, e são felizes para sempre. E sobem os créditos.)

Nunca soube se havia mesmo romance e gente bonita nos trens. Nunca andei em um. Tinha medo que não fosse nada daquilo que minha imaginação adolescente criava. (Uma vez, quase fiz uma viagem até Paranaguá, no Litoral paranaense. Ia com uma amiga e seus pais. Mas tive um trabalho da escola e cancelei a aventura. Eles foram. Minha amiga não conheceu nenhum cavalheiro charmoso. Nem tomou chá. Sentou-se ao lado de uma criança ranheta que jogava salgadinho nos companheiros de viagem. Voltaram para Curitiba de ônibus.) Mas ainda gosto de olhar aquela gigante serpente de ferro soltando fumaça pelas ventas. Quem sabe, um dia, ainda vou parar dentro de seu estômago…

Para mim, trem e romance andam juntos. Histórias que começam rápidas, como a máquina. E são longas, como ela. Intensas, barulhentas. Em nada semelhante à idéia da escritora cearense Tércia Montenegro, a outra vencedora do concurso da Cult. Ela escreveu Linha férrea, um livro de contos. O objeto é o mesmo. E as histórias, completamente diversas. São rápidas, curtas. Algumas são líricas, até. Mas sem o romance que sempre imaginei. Nada contra. Pelo contrário. São boas histórias. Como o título revela, todas elas têm, como imagem recorrente, a linha do trem. Linha que leva o monstro a sua morada. Linha que, mesmo muito comprida, sempre tem uma parada. É dura, seca, cheia de pedrinhas. Com poucos desvios e muitas estações. “Há muito de dor em todas as histórias”, diz a autora. Sim.

Já no primeiro conto, o que dá nome ao livro, um homem sofre com a árdua tarefa de cuidar do pai adotivo, preso em uma cadeira de rodas. Tem de fazer tudo pelo velho. Deve isso a ele, que o tirou das ruas e lhe deu casa, comida, estudo. Mas era um tormento, o velho. Tetraplégico. Os ossinhos que formavam sua coluna pareciam um trilho de trem desativado. Daqueles em que a criançada pode se divertir à vontade. Porque não havia possibilidade de ser pego de surpresa por um movimento de máquina ou vagão. Nem de um trem fantasma. Conto triste, que abre um livro cheio de outras tristezas.

Entre o primeiro e o último conto, a imagem do trem ou da linha férrea é apenas sugerida. Mas parece que o barulhinho da roda de ferro rolando rápida pelos trilhos está sempre lá. Ao fundo, suave. Mas a máquina volta a aparecer, com todas as cores e sons, na última historieta, O Trem. Ali, também mais um pouquinho de dor, de medo do monstro. Em um domingão ensolarado, em meio a um emocionante jogo de bingo, uma comunidade inteira entra em pânico com a vinda de um trem. É que, há anos, um acidente abalou a vida dos moradores do lugar. Só de lembrar daquele barulhinho que trouxe a morte e a dor para lá, o povo enlouquece. E sai catando os filhos pelos braços e largando as fichas do jogo, assim como as pedrinhas que marcavam os números que já haviam sido cantados pelo animador da festa. Nem se lembravam que o trem, disciplinado, só passaria por onde estivesse o trilho. E não havia ninguém lá. Ou muito perto dele.

Um livro de contos tem vantagens. Uma delas é a variedade. Há mais chance de acertos. Embora não seja um livro de acerto total, há boas histórias em Linha férrea. Uma das mais interessantes é Amortalhadas. Fala de uma presa que, jurando inocência, pede para que o guardinha da penitenciária a enterre vestida de santa, quando morrer. E longe daquela valeta em que os outros presos são jogados, amontoados, depois de expirar. É singela, mas tocante. “As grades são muito frias, de noite; dão arrepio, se encosto a boca. De manhãzinha é diferente — o sol bate e fica uma mistura boa: de um lado o ferro aquece, mas aqui dentro continua meio gelado. Quando não tem ninguém pela rua, eu passo a língua nas grades. […]” (pág. 55)

O conto Jardinagem também se sobressai. Um homem que trabalha de vigia em um hotel, apaixona-se por um jardim. Depois de passar horas e horas em um trabalho nem um pouco emocionante, dedica-se a cuidar das plantas. “Geralmente passava da meia-noite. Enquanto todos dormiam, ele se dedicava às plantas. Seu ofício era apenas ficar acordado vigiando a imobilidade do mesmo pedaço e rua escura. Mas desde que viu o jardim pela primeira vez, na época tão seco e vazio, pensou no cultivo de uma beleza silenciosa. Ninguém adivinhava seu trabalho secreto, de esculpir terra e levantar ramos frágeis, abrindo pétalas. […]” (pág. 45)

Os textos de Tércia viraram livro ao serem selecionados por três jurados: Marçal Aquino, Vera Albers e Nelson Oliveira. É seu segundo livro de contos. O primeiro foi O vendedor de Judas, publicado quando ela ainda cursava a faculdade de Letras, em 1999. Desde os 12 anos, a cearense escreve histórias curtas. Hoje, aos 25, tem mais algumas dezenas de contos na gaveta. Mas, agora, quer dedicar-se a um romance.

Linha férrea traz 21 contos, divididos em três “estações”: a da memória, a do mistério e a do silêncio. Todas melancólicas. Assim como aquelas imagens que vemos nos filmes: um pôr-do-sol bonito e um grupo de amigos desafiando o perigo e andando lento sobre os trilhos enquanto se ouve ao longe o apito e se define a fumacinha da chaminé do bicho de ferro.