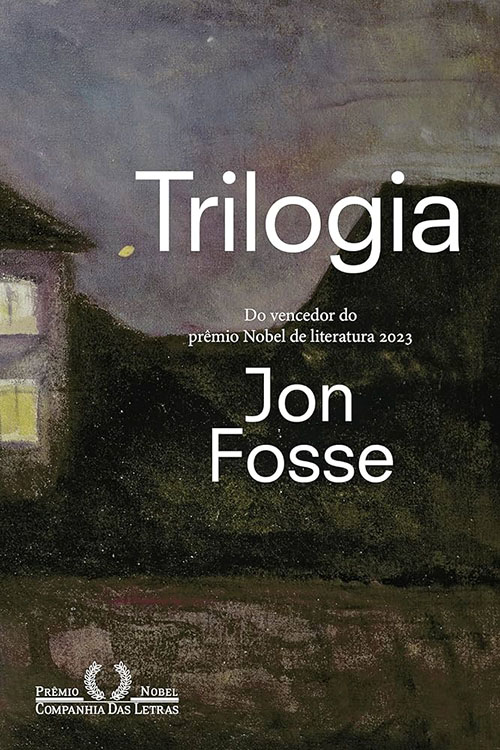

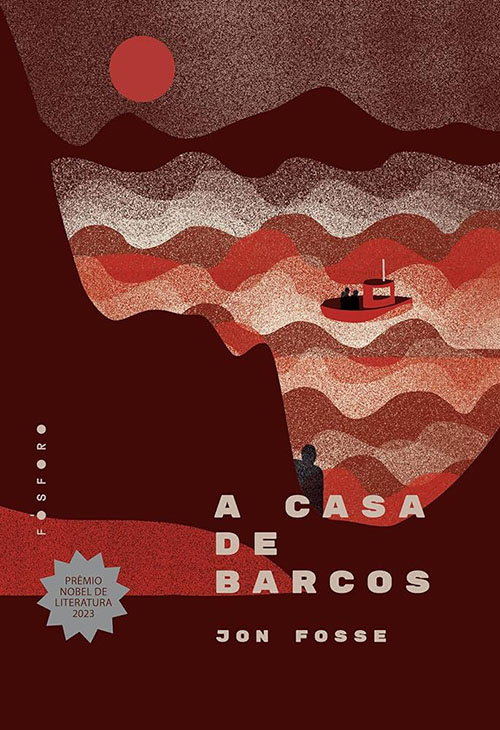

Não é de hoje que o nome de Jon Fosse circula pelo Brasil. Seus romances e dramaturgias já eram comentados antes de o norueguês ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 2023 — talvez, mais timidamente, é verdade. Após o prêmio “por suas peças teatrais e prosa inovadoras, que deram voz ao indizível”, alguns outros de seus livros foram traduzidos ao português (É a Ales e Brancura, por exemplo). Agora, chega sua poesia em Poemas em coletânea, com tradução de Leonardo Pinto Silva — que merece um olhar e um espaço exclusivamente dedicados a ela. São oito volumes inéditos no Brasil, com poemas escritos entre 1986 e 2016.

Apesar de já conhecer sua prosa vertiginosa, devo confessar que, ao ler aqueles poemas, fui abatido por um espanto. Havia acabado de completar um estudo acerca de duas figuras, o cão e o anjo, na obra de um poeta contemporâneo brasileiro. Ambas também eram insistentemente recorrentes nos poemas de Fosse. O cão e o anjo (1992), inclusive, é o nome do terceiro livro que compõem a coletânea. Ele é precedido por Anjo com lágrimas nos olhos (1986) e Movimento do cão (1990). Ainda nesse volume estão Novos poemas (1997), Olhos ao vento (2003), Canções (2009), Pedra atrás de pedra (2013) e Poesia (2016).

Antes de entrar propriamente nos poemas, brevemente, trago alguns aspectos dessas figuras. Em uma primeira vista, são figuras muito distintas, uma terrena, sem fala; a outra celeste e efêmera. Dizia Mestre Eckhart que a existência dos anjos é tão efêmera que só de pensarmos neles a garantimos. Ao cão, entretanto, de existência concreta, muitas culturas atribuem uma estranha familiaridade com o invisível. O anjo, por sua vez, é a própria voz do invisível que, por vezes, nos marca e nos faz mancar — veja no que deu a briga de Jacó com um deles. Apesar do que possa parecer, a familiaridade entre cão e anjo não é assim tão pacificada. De acordo com o poeta sufi Mahmoud Shabestari, algum misticismo persa considera que anjo e cão não podem habitar o mesmo teto. Cão também é como chamamos o anjo caído, satanás. Já este, em hebraico, quer dizer dificuldade, obstáculo, uma pedra no caminho, conforme escreve Harold Bloom. E em parte, são dos obstáculos que se fazem esses livros de Jon Fosse. Só que o problema é que as coisas se transformam.

Transformação

Tal transformação ocorre tanto no mote de escrita dos poemas, que já se apresenta na escolha dos títulos. Isto é, na insistente utilização das “mesmas 20 palavras/ girando ao redor do sol”, como escreveu João Cabral de Melo Neto. E o sol, no caso de Jon Fosse, que faz girar o cão, o anjo, o vento, a pedra, são os olhos. Ou, melhor dizendo, uma tensão entre visível e invisível que o movimento das palavras, ao se alternarem e se alterarem, nos proporcionam. Somos assim enganados até que uma próxima correção de rota seja apresentada pelo poeta.

Tem um poema em especial, (sapatos vermelhos), na parte IV do O cão e o anjo, em que lemos, pela estrutura da repetição, e suas quase imperceptíveis perturbações — dadas por pequenas partículas diferentes inseridas nas orações, pela negação do que já foi dito ou mesmo pela simples alteração da ordem entre os termos — que o assombro da invasão da memória de Hedvig Fosse, para quem o poema é dedicado, emerge em dois tempos distintos. Ou, talvez, de forma mais precisa, na conjunção deles, quando o passado encontra o presente:

(…) Você fica parada

olhando a chuva

e os sapatos são tão belos

Eu vejo você parada

olhando a chuva

mas talvez você nunca tenha estado ali

olhando a chuva

mas chover choveu

e os olhos viram

e o pórtico continua onde sempre esteve

e você está ali no pórtico

observando a chuva (…)

É curioso, mas ao ler essa coletânea lembrei também de Carlos Drummond de Andrade. Claro, poderíamos pensar em sua célebre “pedra no caminho”, mas na verdade não foi por aí que Drummond me chegou. O que me ocorreu foi algo que ele escreveu em mais de um de seus poemas, em mais de uma de suas cartas, algo que particularizo com a aparição de dois versos de Canções de alinhavo. Nesse poema, ele formulou: “[c]ondenado a escrever fatalmente o mesmo poema/ e ele não alcança[r] perfil definitivo”. Essa sensação, acredito, atravessa todos nós que paramos os olhos — e os ouvidos — na linguagem de modo a tentar fazê-la fugir de sua linearidade costumeira. Poderia trazer exemplos inúmeros da recorrência de formulações desse tipo em poetas de tempos e lugares distintos. Mas fiquemos com um, Rainer Maria Rilke. Em sua Elegia de Duíno, lemos que no “mundo interpretado”, resta-nos as imagens que podemos rever, bem como “a fidelidade de um hábito” que se agarrou a nós e não nos abandona.

Constante refazer

Essa mesma constatação atravessa os poemas de Fosse, ainda que não tanto explicitamente, mas mais sedimentada em seu processo construtivo. Assim, há neles um constante refazer, um manejar e tatear, que, pelas suas reordenações, desordenam o significado anterior e nos dão a ver algo novo. Na maior parte das vezes, não aquilo que é dito — por isso a repetição de antinomias é importante —, mas de uma imagem que suplementa o conjunto de sentidos. Porém, os poemas de Fosse se fazem também ao esbarrar em um fiapo de coincidência, de semelhança — que frustram e constatam frustrada a possibilidade de um novo horizonte, assim tão novo, a não ser este: o de lutar e refazer o presente com a escassez que ele nos proporciona. Uma outra face da mesma moeda, pode ser vista através da interlocução com o próprio Rilke, dada pela tradução de Dia outonal, no livro Pedra atrás de pedra.

Na realidade, são diversos os poemas que surgem de traduções ou a partir de poemas ou fragmentos de outros autores, como acontece com Georg Trakl, Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Wallace Stevens, Li Po. Sugiro que esse gesto não fosse lido apenas pela chave da apropriação, da intertextualidade ou da citação. Há uma necessidade construída ali que suplanta a inocuidade do procedimento pelo procedimento ou mesmo do esvaziamento literário da figura do autor, sugerida por críticos quando calham de analisar esse procedimento. Basta ver, por exemplo, a diferença de tom do primeiro livro — em que o poeta expressionista Georg Trakl é conjurado reiteradas vezes e das cores que fazem os poemas deslizarem em seu sentido (“O ouro vermelho do coração” ou “(…) o trem é uma lua turquesa/ no coração”) –; para o segundo livro, com versos como “o calar infinito do cão no meio/ do sentido” ou “a imagem: algo branco que azuleia”); ou, ainda, para o terceiro, onde quem assombra é Hölderlin, não apenas pela sua aparição, mas por retraçar o curso do livro em andamento.

Assim, o autor nos dificulta a recorrer à já batida chave do escritor em formação, em que os primeiros escritos seriam uma tentativa falha de ganhar expressão. Foi assim que leram grandes poetas de nossa terra, Cabral e Murilo Mendes, por exemplo. Ao explicitar essas assombrações, que perturbam a construção dos versos “nesse movimento de vaivém do significado”, observamos também o movimento da subjetividade em curso. Segundo Fosse, essa seria a canção do anjo.

Ademais, interessa o modo em que o minimalismo de Fosse não recai nas formas bem acabas de alguns objetivismos. Pelo contrário, a angústia de não vislumbrar uma compleição, vem das coisas mesmos, “pois/ assim é que é” ou “são/ o que são”. Em diversos momentos ele refaz afirmações desse tipo, as quais ressoam ao leitor brasileiro, mais uma vez, nos versos de Não se mate de Drummond (“O amor é isso que você está vendo”). Ainda sobre esse minimalismo, é interessante notar que as assombrações já mencionadas, não apenas reconfiguram o tom do livro, mas também contaminam aquelas “20 palavras” se infiltrando e orbitando o mesmo centro. Só que aqui, o espectro “[e]stá lá, invisível, naquilo que é” e o autor, vez por outra, o chama “de anjo/ que é novo a cada vez” ou chama “de sentido/ que também é novo a cada vez”.

Os leitores brasileiros poderão ouvir suas notas ressoarem em escritas que tiveram como obstáculo a construção e os processos de modernismos ainda em curso em nosso país. Isto é, em escritas que buscam conjugar o minimalismo — ou outras heranças racionalistas — e seu teor objetivista, com a incerteza e a contaminação características dos processos de subjetivação. Desse lado do Atlântico, estão nomes como Verônica Stigger, Franklin Alves Dassie, Marília Garcia, Leonardo Gandolfi, entre outros. Sei que arrisco dar a entender, ao colocá-los lado a lado, que os vejo como uma espécie de geração ou grupo, mas não é isso. Pelo contrário. As particularidades de cada uma das escritas destes autores são evidentes. Talvez, a condenação de nosso tempo seja mesmo a de tentar saídas individuais para uma constatação que nos suplanta e da qual comungamos, em parte ou em absoluto. Fosse vem adicionar mais um espinho nesse ouriço. Logo, ao que parece, “agora só resta ir, sem ir/ [que] é quando podemos ir/ e então, como deve ser, é preciso primeiro/ vislumbrar aquilo que não existe”.