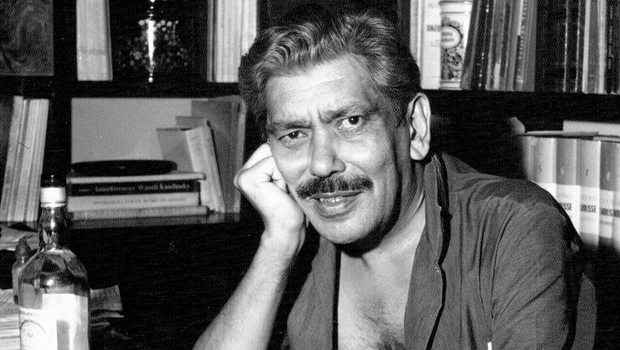

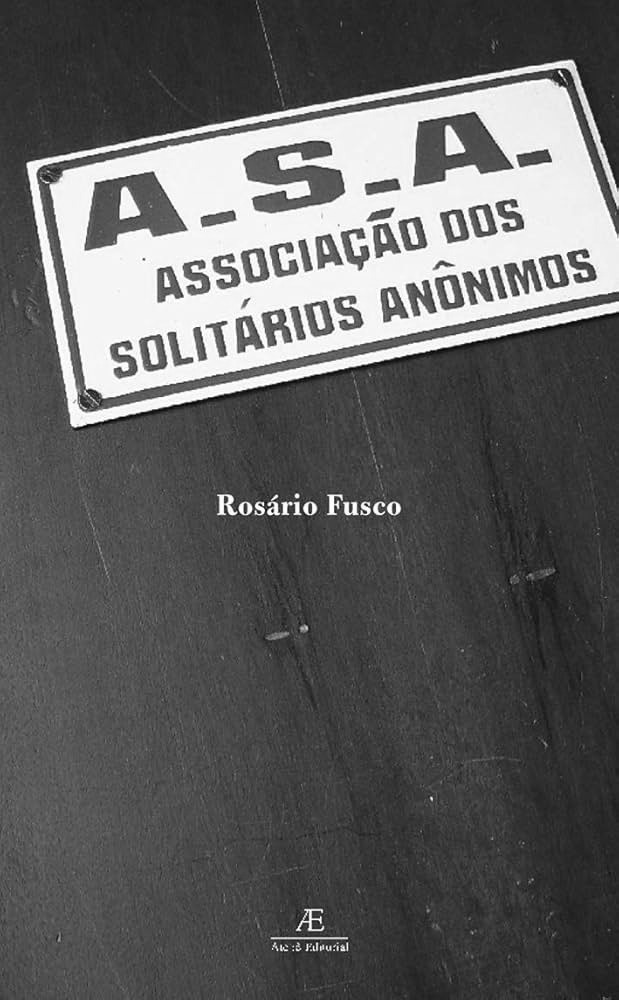

“De supetão, a vasta sala de pasto foi assaltada por sucessivas levas de feridos, impropérios, choros e blasfêmias.” É feito isso, sem vaselina, que Rosário Fusco inicia o romance a.s.a. (assim, título minúsculo, como queria o homem, apesar do cochilo do capista da Ateliê). Filho de mulata com italiano, casado cinco vezes com a mesma mulher (a bela francesa Annie), garoto-prodígio ao co-editar, na hoje poluída mas sempre milagrosa Cataguases, a revista Verde, que deu o start no modernismo mineiro em 1927 (sobre o movimento liderado por Fusco aos 17 anos leia Os ases de cataguases, de Luiz Ruffato, publicado em 2002). Fusco é o sonho de consumo de todo redator preguiçoso, tarado por enumerações adjetivais. Daqueles tipos maiores que a vida. E, diziam os desafetos, até maior que a obra — lançada do alto de seu um metro e noventa, sempre, etilicamente, penso (dormia do meio-dia às quatro da tarde, quando lhe despertava o primeiro uísque cowboy).

Era, como se nota pela frase lá em cima, amante da polêmica, do desmantelo, da abrupta gréia. Um exagerado, Fusco nasceu em 1910 em São Geraldo (MG), mas viveu, antes e depois de périplos por Rio de Janeiro, Friburgo e Paris, em Cataguases, onde tomou a última cachaça (foi-se “de tédio e cirrose” em 1977), e, nesse entremeio, publicou 12 livros. O primeiro, O agressor, de 1939, é hoje considerado marco zero da narrativa fantástica no Brasil — que inclui Murilo Rubião, José J. Veiga, José Agrippino de Paula, Campos de Carvalho, Uilcon Pereira et caterva. Há quatro anos, teve o romance uma descuidada reedição pela Bluhm (meteram no mineiro duas orelhas de burro, digo, de Paulo Coelho, e lhe roubaram até as epígrafes), agora seguida por esta preciosidade resgatada pela Ateliê. Verdadeiro LSD em celulose, tem uns diálogos tipo:

“— […] Tudo faremos para ajudar-vos, na obtenção da graça a que aspirais.

— Eu quero um cu.

— Que dissestes, irmão?

— Uma palavra: cu.

— Quem sabe queríeis dizer angu, talvez tutu… sururu, mandacaru… molungu… babaçu… pitu, cuscuz, talvez?

Berrou, socando a peitaria:

— Só quero um cu, no singular.

— Vosso nome, irmão.

— Cu!”

Realismo bebum

Em antológica entrevista publicada em março de 1976 no Pasquim (edição de Ronaldo Werneck e Joaquim Branco), Fusco dava a letra:

— Podem publicar, para efeito de gozação, que eu sou o precursor do “realismo fantástico” no romance sul-americano […]. Ora, em 1939 eu publicava O agressor […], logo “realismo fantástico” é besteira […], quando, para efeito estético, já existia o “supra-realismo” de André Breton e Apollinaire […]. O supra-real, significando algo mais que o real ou o outro lado dele, diz mais do que o “realismo” grudado a “fantástico” […]. A confusão sempre foi geral, meus caros. E ai de nós se a existência não fosse confusa, fusa, fusional, fissível, fusca, fusco. Amém.

Explica seu silêncio desde 1961, data de publicação de seu último romance:

— Na realidade, já “morri”. O que eu gosto mesmo é de ser […]. Afinal, o que fica de vida de cada um mais do que o esforço, um esforço por algo que é a marca ou tara individual?

Desenvolve a profissão de fé do escritor:

— O romancista brasileiro não é, antes de tudo, “um duro”: é um supermercado carente de enzimas digestivas: rumina, mas não digere.

Esclarece a diferença entre civilização e progresso:

— A França tem, no mínimo, 1000 museus. Mas terá, no máximo, 500 banheiros.

E também resmunga sobre os originais do a.s.a. mofando nas gavetas. Faziam-lhe companhia um tratado de filosofia, um livro de escatológicos poemas sobre a Lapa e o romance Vacachuvamor, ainda hoje virgens de prelo. Sinal de que o generoso autor de obras-primas nunca reeditadas como Dia do juízo, Carta à noiva, Amiel e outros sebosos best sellers segue vivo — e mais abandonado que nunca (alguém aí sabe se o Coelho tem originais caçando editor?).

Mas, ao menos por enquanto, façamos vista grossa às injustiças e enfiemos o pé na jaca sagrada do mineiro, que em a.s.a. glosa, fosse enlouquecido escrivão de cartório, a paranóia kafkiana descendo o santo sobre clowns de um coreto circunscrito por Roberto Arlt. Não há trama, nem exatamente personagens — mas os beckettianos Fulano e Beltrano, duas personas perambulantes que convivem com figuretas como Sicrana, o Louro, Fulva, Perneta, o Mudo, Bermuda, o Arquiteto e Boche (este, responsável por uma fala reveladora: “sendo eu, sou anônimo, plural e único”, no que ecoa o Pirandello de Um, nenhum e cem mil).

Em cortiços à beira do cais de uma cidade inominada e surreal, essas sombras sem psicologia nem redenção vivem uma atmosfera bêbada aterrorizante por sua falta de sentido. A lógica — morta por um compadre de Fusco, Campos de Carvalho — é campo de prova para todo tipo de trocadilhos verbais e visuais trapaças: para quem quer narrativa linear, Fusco chama a Terezinha e oferece um bacalhau. “Pensou que eu queria o que pensou que eu quisesse?”, indaga ardiloso, a certo momento, incerto personagem. Narrado de cima, da terceira pessoa, o carnaval fosco de Rosário mais parece uma comédia cujas marionetes é que dão as cartas. Nada faz mais sentido. Menor sentido ainda faz saber que Rosário Fusco é um titerista quase tão genial quanto anônimo.