Costuma-se louvar na mineiridade o silêncio, a mumunha contida, a raposice. Em termos literários, o trato com a linguagem é de corte elegante, quase seminarista: Otto Lara Resende, Autran Dourado, Luiz Vilela. Poucos são os alterosos que se atiram aos riscos da linguagem — Rosa e Fusco são exceções que confirmam a régua. Dois livros lançados no primeiro semestre de 2002 embutem vidro moído no pão de queijo: Coleta seletiva, de Sérgio Fantini, e Morte porca, de Wir Caetano. Em comum, na forma, a alfândega estética entre prosa e poesia. E no conteúdo, uma espécie de ética loser, que rima com o eu do grande fantasma mineiro, o que era na vida um gauche: Drummond.

Ufa, um UFO

Wir Caetano estreou há vinte anos com um volume de poesia: Paixões e atrofias. Hoje renegado pelo autor, o desconhecido livrinho foi cultuado por gente como Marçal Aquino, que dedicou a Wir o amargo conto Para provar que o escritor, provocações à parte, está de fato liquidado (As fomes de setembro), confissões de um escritor mal comido e pior pago. Wir devolveu a gentileza dedicando o seu Morte porca ao Invasor de Amparo.

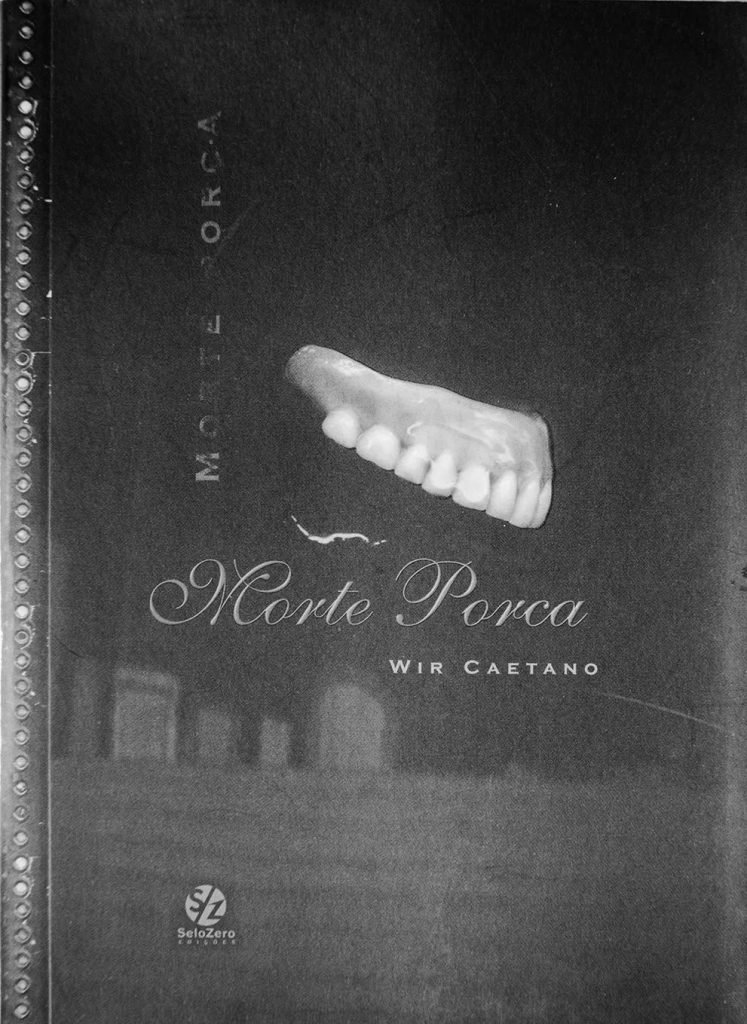

E aqui findam as finesses. Wir não é lá muito cortês. É, sim, um tipinho bem weirdo. Seu livro já se distingue pelo ousado design (de Juarez Gonçalves), incorporando limpamente ilustrações e vinhetas que, antes de fazer o papel de “embelezura”, dão ambiência gráfica ao texto, amplificando seu sentido. Raridade num país de indigente alfabetização editorial: aqui, todo sintoma de inventividade na apresentação do texto é visto como frufru.

Em Morte porca, de cara Wir nos vira numa vertigem. Da epígrafe (“postcard: cloaca/ belorizôo/ belouriço/ suicidas no acaiaca”) que recorda o trampolim favorito dos suicidas de BH, o edifício Acaiaca, pula-se para a primeira frase, olho no chão: “Meus sapatos são sempre os mais sujos”. Desde o início está, assim, esboçado o embate entre a norma culta e a forma chula que percorrerá todo o livro, alinhavado por um eu-narrador que ora olha para o céu da poesia, ora pisca ao leitor com o olho do cu. (É forçoso lembrar ao leitor — e ao crítico de avental —: ainda que de um jeito malcriado, sem meter a mão na massa não se faz criação.)

Jaguadarte ou jaguaretê?

Disparando flashes randômicos de gente sofrida e constrangida no cotidiano de escritórios, bordéis e bares, Wir vai de parágrafo justificado a poema em prosa, frases soltas, capítulos curtíssimos, fluxos de consciência, mudanças bruscas de foco narrativo, diálogos nonsense, digressões metalingüísticas, não-linearidade e enigmas. Um deles é o anagrama Yabbjoerck, tatuado numa prostituta, mistério que incerto detetive Perpétuo tem de decifrar, para isso contando com a ajuda de incerto herói voyeur Leôncio Oliveira (que, como Drummond, não come em público).

Falei de detetives e mistérios? Mas é porque lá pelas tantas se nota o enrosco: Morte porca não passa de uma novela policial. Difícil mesmo é saber o crime, a vítima e o criminoso. No dizer do poeta Joca Terron, que assassina a orelha, esta novela é “um texto poroso cujo enigma é reconstituir a cloaca máxima da linguagem”. Linguagem que, em alguns recortes, lembra o experimentalismo monomaníaco de autores como André Sant’Anna (Amor):

“Suba nessa cama, ajoelhe, curve-se, abaixe a calça e a cueca. O médico pôs as luvas. O médico introduziu o longo dedo. O médico retirou o longo dedo. O médico pegou um algodão. Um minuto, estou limpando o cocô. O médico reintroduziu o longo dedo.”

Essa prosa óvni, idiota e concreta, retirada da repetição de situações cotidianas, é mais crítica que qualquer discurso político enfiado à guisa de comentário. Reflete ainda o escatológico Marcelo Mirisola (O azul do filho morto), quando o texto se volta contra esquemas interpretativos e extrai da poesia a insurreição repentina da rima, da aliteração e do corte abrupto de assunto, em trechos assim:

“Alvoroço no Hotel Ipiranga

Putas descem a escada pra filar um frango/ Tias sobem a escada para fazer estrago/ ‘Tirando o pano, feiosas!’/ A beleza tatuada continua alhures.”

Vão ler, porra

Já estruturalmente, Morte porca reflete o ritmo de algumas experimentações de Valêncio Xavier (O 7o dia) e Manoel Carlos Karam (Comendo bolacha maria no dia de São Nunca). A mera citação desses nomes, publicados recentemente, prova que a prosa de invenção não é exercício isolado. Necessita, sim, de leitores e críticos para encorpar-se como a corrente forte da literatura brasileira, que já é. E, indo mais longe, para afirmar sua originalidade positiva: num momento em que a crítica jornalística aplaude como “atrevidos” os contemporâneos norte-americanos, franceses e ingleses (McInerney, Houellebecq, Hornby etc. etc.) que se prendem a uma prosa pop tradicional — subcinema posando de cult —, lembre-se de que aqui, na periferia do capitalismo, há autores mais preocupados em criar que copiar.

Que haja, então, uma crítica mais preocupada em ler, do que recitar o que ouviu dizer. Literatura não se faz só com escritores. Uma platéia desinteressada faz morrer porcamente a literatura de invenção — e ajuda a tipos tipo Paulo Coelho virem à TV declamar em comerciais: “Eu sou um escritor”. Argh.

Sérgio Bandini, ops, Fantini

Entre poesia e prosa há mais mistérios do que julga a vã teoria: uma zona cinzenta em que confluem fábula e forma. Há os que amam fórmulas matemáticas na hora de criar o triângulo mágico do conto (começo/meio/fim), os que medem soneto com fita métrica, os que prescrevem poesia de acordo com cânones verbivocovisuais antes, durante e depois das refeições, os que escrevem literatura com 26 letras. Aliás, este parágrafo nem é crítica literária. É plágio de um poema de Fantini:

“os que

Não usam perfume

Sobrevivem com pouco dinheiro

Foram notícia aos 14

São notícia sem qualquer motivo especial

Não se envaidecem quando têm sua foto publicada”

Desse extrato se entrega muito do que importa ao ficcionista (Materiaes) e poeta (79/97) Sérgio Fantini. Primeiro, o metro solto, desvairado e inumerável, retirado a fórceps da coloquialidade. Segundo, um olhar enviesado e elíptico, que critica o establishment sem rancor nem trégua, somente enumerando as características daqueles que não são “os que” formam o eu-poético. Curioso: essa partícula “os que” comparece espalhada por toda a Coleta seletiva (título, feliz para uma antologia poética, explicado na epígrafe de Cazuza: “raspas e restos me interessam”). Outro tira-gosto:

“os que

Ouvem rock na juventude jazz na meia-idade e clássico na velhice

Ouvem clássico e jazz antes dos 40 e rock depois

Sabem andar de motocicleta

Sabem dirigir automóveis

Nunca se machucaram seriamente

Não fumam muito

Não falam muito

Falam e fumam muito e não se culpam por isso

Não telefonam para ex-mulheres quando estão solitários

Nunca estão totalmente solitários”

Nessa simples adição de qualidades de um incerto Outro do eu-poético — que, como neste trecho, pode ser até paradoxal —, o poeta solta uma sutil cutilada nos que ou são isso ou são aquilo. Nos que dividem o mundo em categorias administráveis. Os que, até mesmo quando são isso e aquilo ao mesmo tempo, só o são porque esse status os indicaria os que importam — num tempo em que ser outsider pode até render foto em coluna social.

Este, o alvo de Fantini: os campeões da sociedade de consumo. Daí supor-se uma ligação do mineiro com seu quase xará, John Fante (Pergunte ao pó), que, pelos olhos do alter ego Arturo Bandini, focava os solitários e perdedores da brilhante Los Angeles.

Take a walk at the wild side

Entretanto, esse olhar outsider — pra baixo, praquilo que é nonada, osso de linguagem, fiapo de conversa —, longe de ser deprimente, é, mais, bem-humorada afirmação de diferença, sobranceria, espírito, enfim: “Nós/ sentados neste bar/ ril de pólvora/ chupando picolé de na/ palm”. Chamando a si a responsa pelo caos de sua vida, o nobre pobre, fidalgo de boteco, é o personagem principal dos poemas de Fantini, em que rápidas cenas urbanas iluminam, metonimicamente, existências inteiras. Poesia de mimeógrafo, finalmente bem editada.

Como nestes versos, curtos feito cocôs de pombos na praça: “pra mim/ restou somente/ uma pontinha/ de banco/ e esta branquinha/ de graça”. Ou no hilário poemeto Mãe da periferia, perfeito ao resumir, quebradas na aliteração em k, a fratura entre gerações e a colonização do imaginário tupi pelo yankee: “no tanque/ lava a cueca/ do filho punk”. A narrativa-relâmpago, que colide verso e fato, aparece ainda, entre outros, em Farda-se (“bota/ bota/ na minha xota”). A novidade nesta poesia feita de cacos da prosódia alheia — a ecoar, às vezes, Chico Alvim, o “poeta dos outros”, no dizer de Cacaso — é o paradoxo de um eu-poético pessimista que, mesmo identificado aos perdedores, mantém o topete, raivoso: “mas no fundo eu sou bom/ o bastante pra te afundar/ por isso/ evite trafegar/ contra minha mão/ ou mantenha distância/ da sua segurança”.

Ora pro nobis

Talvez o sangue nos olhos desses escritores advenha — em que pese uma que outra pensata metalingüística — do fato de Fantini e Caetano não serem poetas de laboratório. A escrita de ambos recende a rua e sabe a sobras. Uma dica aos escritores de avental: para fazer experiências e ser criativo, melhor deixar a porta aberta. Nem que seja a porta do banheiro.

3X4 de Sérgio Fantini

Nasceu a 13 de maio de 1961, em Belo Horizonte, e começou a escrever aos 11 anos, quando uma menina de 9 não o quis. Distribui 70 kg em 1,68 m e está sempre bem vestido; não liga pra isso. Fez meio curso de Letras na Universidade Federal de Minas Gerais e morou em Sabará, Alfenas, Rio e São Paulo. Casado, tem um enteado e cinco sobrinhos. Gosta de ficar sozinho. E também com amigos. Seu ideal político é a utopia anarquista; votará no PT, com ressalvas. Sistemático demais para ter tiques, bebe cerveja e fuma mais do que deveria uma pessoa normal. Torcedor do América, curte boxe, fórmula 1, pingue-pongue, sinuquinha. Vê filmes italianos, para treinar o ouvido. Ótimo ouvinte, tem péssima memória: foi feliz na infância, mas não lembra. Ontem, comeu a comida de casa. Gostaria de morrer sem dar trabalho — e depois da mãe.

“A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranqüilo” é seu lema. Identifica-se com qualquer personagem que se pareça com um ser humano comum. E com os que escrevem bem sobre pessoas comuns. Não leu um milésimo do que gostaria. Aprecia estar num momento em que dezenas de pessoas escrevem, publicam e se comunicam. Planeja: abrir uma vídeo-locadora, tocar guitarra, ouvir todos seus discos, tomar sol, conhecer Commacchio, beber com amigos e seguir escrevendo. Entre críticas positivas de dez acadêmicos ou cem mil exemplares vendidos, escolhe uma crítica profunda e um milhão de exemplares. Sua maior realização: ter, ainda, amigos. Ainda não fez a viagem da vida. Nem se interessa pela felicidade perfeita. Taurino típico, é calmo, à custa de muita porrada. E não lamenta nada que fez.

3×4 de Wir Caetano

Wir Caetano Francisco nasceu em João Monlevade, a 29 de janeiro de 1960, e gostaria de morrer sem sofrimento nem constrangimento. Mede 1,62 m, pesa 65 kg e é um tanto saturnino. Mania: falar sozinho. Formado em jornalismo na Uni-BH em 1996, cursou Letras na PUC Minas. Em Belo Horizonte desde 1985, foi casado oito anos, separou-se há uns quatro, namorou uma professora três meses e anda flertando uma advogada. Tem um filho de 10 anos. Em seu cdplayer, o Grande encontro do samba (Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho) e Melopéia (Glauco Mattoso). Pouquíssimos amigos: circula muito só. É um tanto descuidado com as roupas. Não fuma nem usa drogas (exceto álcool), mas é a favor da descriminação, para esvaziar o tráfico. A melhor viagem foi Ouro Preto. Ontem, comeu num self-service. E duas moças: uma garçonete e uma repositora de hipermercado.

Financia um apê na CEF — a grana vem do trabalho como redator técnico e analista de marketing numa empresa de informática. Descobriu a literatura na infância, em sua casa cheia de livros. Seus heróis são Henry James e Roland Barthes; os livros favoritos, Ulisses (Joyce), Avalovara (Osman Lins), Grande sertão: veredas (Rosa), Morte em Veneza (Thomas Mann), A volta do parafuso (James) e Sexo (André Sant’Anna). Em breve, finaliza a novela Tripas de Ivete, garçonete. Foi socialista convicto; hoje acha inviável uma revolução e anda meio anarquista: apesar da simpatia pelo PT, vai anular o voto. Gosta de andar; não pretende ter carro: planeja entrar em academia de ginástica. Sincero, seu slogan é “viva e deixe viver”.