Havia um tempo, no jornalismo, em que era quase uma obrigatoriedade ter ambições literárias. Ainda hoje, para muita gente, o trabalho em jornal surge como um “rito de passagem” rumo a uma vocação maior: a de escritor. Poucos jornalistas, porém, conseguem reunir condições para se dedicar — seja em tempo parcial, seja em tempo integral — à literatura. José Nêumanne, o colunista de O Estado de S. Paulo e o editorialista do Jornal da Tarde, abriu uma clareira em suas manhãs (das 8 ao meio-dia), durante nove meses, e lançou mãos à obra. O resultado: O silêncio do delator.

Nêumanne ressuscita ainda duas outras obsessões de praticamente todos os jornalistas-escritores: o livro de 500 páginas e o romance emblemático de sua geração. A primeira promessa cumpre com folga. Seu texto fluido, o mesmo dos jornais, dá a impressão de que poderia continuar caudaloso por mais centenas de páginas. Já o registro “entre o documental e o ficcional” de sua geração atinge picos incontestáveis, como a criação da personagem Esmé (a clássica filha do amigo de tantos anos — precocemente madura, instigantemente liberada e suficientemente enigmática), mas esbarra também em alguns clichês (algo que, em se tratando dos anos 60 — o leitmotiv de Nêumanne — já era de se esperar).

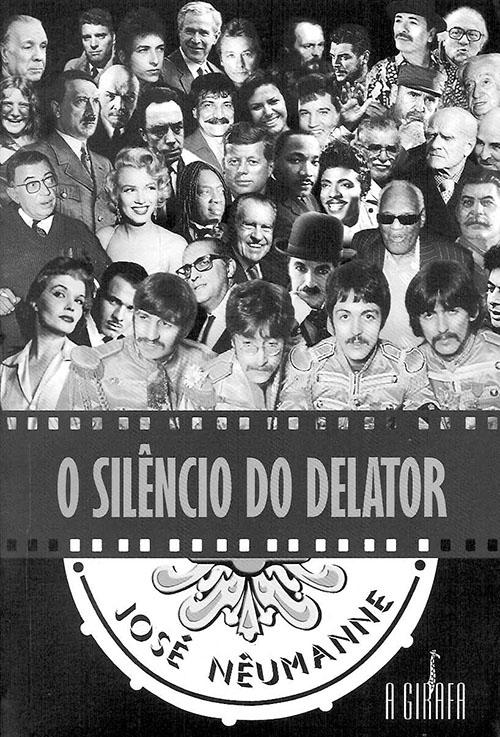

A tarefa de retratar a própria geração é hercúlea em si, ainda mais para um autor, digamos, bissexto como José Nêumanne. Ele, apesar de tudo, insere mais alguns fatores complicadores (ou, de repente, facilitadores, no seu ponto de vista): a estrutura, em capítulos, constrói-se a partir de faixas retiradas de dois dos álbuns mais representativos daquele então — o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), dos Beatles, e o Bring It All Back Home (1965), de Bob Dylan. Como se não bastasse, Nêumanne se pauta, ainda, por um poema de Pedro Paulo de Sena Madureira, dedicado a ele (Nêumanne) — sacando, do mesmo, versos que encerram cada uma das 25 partes. Para terminar, alterna vozes literárias independentes — que, ao mesmo tempo em que “escrevem” o romance, comentam sua escritura, dialogando ora com o leitor, ora com o próprio narrador.

As exigências impostas por esse verdadeiro quebra-cabeça, que é O silêncio do delator, dificilmente poderiam fazer do livro uma obra-prima. Nêumanne se lança num salto mortal e, se não morre durante a queda, não se consagra como “gênio da raça” — mas, milagrosamente, realiza a tarefa a que se propõe e, ciente de suas limitações, chega muito perto (como no Brasil quase ninguém chegou) de escrever o tal “romance de sua geração”.

Toda a ação se desenvolve em torno do velório do protagonista que, à maneira de Brás Cubas, emite opiniões sobre os circunstantes, ao mesmo tempo em que embarca em flashbacks cinematográficos, recordando cenas dos formadores anos 60. Nêumanne, talvez por inspiração glauberiana ou felliniana ou até mesmo de Denys Arcand, prefere trabalhar com arquétipos — assim, há: o acadêmico; o publicitário (metido a poeta); o político (ex-revolucionário, atual ministro); o artista (músico reconhecido e homossexual assumido); e o financista (ex-guerrilheiro, ex-torturado). Também aplica a mesma fórmula às mulheres, que estão presentes nas seguintes encarnações: a esposa conformada; a amante permanente; a revisitada paixão de juventude; a sobrinha avançada; e a sogra ranzinza. Baseando-se num leque variado de possibilidades, é pena que trabalhe mais com blocos estanques (dedicando, grosso modo, um capítulo a cada personagem) e não entrecruze mais os caminhos desses tipos tão contemporâneos.

Um dos pontos altos de O silêncio do delator, até mais do que a história, é um certo ensaísmo que escapa pelas beiradas. Nêumanne tem obviamente teses sobre sua geração e, entre as falas de suas personagens, não deixa de burilá-las: “Essa visão segundo a qual nós somos os melhores, nossos pais eram uns covardões […] e nossos filhos, uns pragmáticos pueris, não está com nada” (p. 77). Ou então: “A redenção do gênero humano não está no amor, mas na amizade” (p. 86). Ou ainda: “[…] o irônico da revolução da juventude dos anos 60, por mais conceitos coletivistas que quisesse instaurar, é que consagrou realmente o sonho individual” (p. 95).

Nêumanne é declaradamente feminista e, se pudesse dar ao seu romance uma conclusão, seria essa: a do feminismo como salvação. Admira, sem medida, as mulheres — e se dispõe a contrariar a conhecida frase de Balzac: “Coragem, substantivo feminino. Ou coragem, teu nome é mulher […]” (p. 341). Outra máxima que coroa a leitura se refere igualmente a elas, as fêmeas. Nêumanne, quase forçando uma interpretação de sua obra, tem dito em entrevistas que, apesar do “amor livre” ter redundado em “galinhagem”, as mulheres saíram fortalecidas do processo e é nelas que deposita todas as suas esperanças, de macho e de membro do gênero humano.

O silêncio do delator se apresenta, então, não apenas como uma realização meramente literária, mas principalmente como um testemunho e como um convite à reflexão sobre a década de 60 do século 20 (no dizer de Nêumanne). Embora o autor, de certa forma, considere que cumpriu sua missão, poderíamos esperar dele, agora, mais e melhores blues. José Nêumanne deixou seu testamento como prosador e está livre para alçar novos vôos. Sorte dos leitores.