Mineiro de Juiz de Fora, José Rubem Fonseca atualmente reside no décimo segundo andar de um prédio no Leblon, tradicional bairro carioca de alto padrão. Entre as profissões que exerceu antes de subir na vida como escritor e roteirista, estão a de vendedor e a de comissário de polícia. Viúvo, tem três filhos, e, aos 77 anos, publica seu 19o livro: os 30 contos de Pequenas criaturas. Pequenas criaturas: talvez assim pareçam, aos olhos do quase octogenário autor — de best sellers, como o romance Bufo & Spallanzani, e volumes de contos aclamados pela crítica, como O cobrador —, os seres humanos, vistos da sacada de seu apartamento.

Não sei por quê, mas tive a impressão de ser este seu último livro. Não, não quero mal ao Fonseca: é que neste volume — impresso com as letras um pouco grandes demais (design para míopes ou para velhos?) — se concentram os temas essenciais de sua prosa urbana e urgente. Tirando, é claro, o ambiente criminal que o caracterizou como o grande escritor policial brasileiro (trazendo em sua esteira toda sorte de epígonos, de Patrícia Melo a Jô Soares; o véinho, lógico, não tem culpa disso). Não há aqui delegados corruptos, crimes bizarros unindo alta a baixa sociedade mediados por citações em latim e investigados por comissários abúlicos com úlcera ou acobertados por advogados garanhões amantes de vinho português. Aqui nem há muito glamour, e, numa guinada em relação a seu livro anterior, Secreções, excreções e desatinos, quase nada de seu conhecido gosto pelo mau gosto — a não ser, talvez, no conto O bordado, em que o protagonista, atendendo ao pedido da namorada, tatua-lhe o nome no pênis (não é mole: a mulher se chama Maria Auxiliadora, 17 dolorosas letrinhas).

Este conto mesmo dá algumas pistas sobre a pequenez medíocre que assola suas novas narrativas. Nele, o narrador é um pseudopoeta que afirma: “o melhor ficcionista não passa de um bom ventríloquo”. A dica é simples. Em sua maioria, os contos de Pequenas criaturas são narrados na primeira pessoa. Mas essa primeira pessoa — quer o protagonista seja mulher, homem, de alta ou baixa classe social e intelectual — tem quase os mesmos cacoetes na fala (a afetação na posse de um qualquer conhecimento de almanaque), semelhantes interesses físicos ou sexuais (a velha e boa ânsia de acumulação, de consumo conspícuo), idênticas maneiras de tratar com o mundo (arrogantes, auto-afirmativas, críticas, cínicas, sarcásticas) etc. etc. A justificativa na definição de um “estilo” é insuficiente para desvendar esse enigma da dissolução de Fonseca em vários pequeninos eus.

Original é saber contar histórias

Lembro-me de um dos últimos livros de Borges, O livro de areia, em que a escrita barroca e metalingüística dos primeiros relatos dava lugar à limpidez de dicção dos últimos (cego, Borges já não mais escrevia seus contos, ditava-os). Recordo-me dos recentes minicontos do romancista João Gilberto Noll. Ou ainda dos atuais haikais de outro contista recluso, Dalton Trevisan, que em seus últimos livros autopirateia-se numa volúpia fragmentária surpreendente para quem já escreveu contos de quinze páginas. Os três autores citados sofreram da crítica o mesmo desprezo: chegando ao limite de seu horizonte estético, em vez de atirar-se sobre o abismo da inovação se satisfariam em lamber o mel de seu melhor.

“Não há virtude literária mais alta que a originalidade”, escreveu certa vez Poe a Nathaniel Hawthorne. Fonseca, que despontou nos 60 trazendo da década a marca do experimentalismo, presente tanto em contos como Zoom e O quarto selo (de Lúcia MacCartney) quanto em narradores da sua geração (Sérgio Sant’Anna, Loyola Brandão), hoje, como seus pares, dirige sua escrita para um classicismo coloquial, oralizante. Cansou de inventar? O buraco é mais embaixo. Depois da invasão das técnicas e dos ícones da comunicação de massa (jornalismo, TV, cinema, música pop) sobre a literatura dita erudita – procedimento de impacto, à primeira vista renovador, tornado hoje carne de vaca —, a literatura busca, para sobreviver, voltar à gênese: a fábula. Num mundo em que a experiência humana se reduz a fragmentos de imagens, logotipos, comerciais de 30 segundos e procedimentos-padrão do tipo ir à padaria/tirar o extrato/perguntar o resultado do futebol, a grande qualidade de um artista passa a ser, relembrando Walter Benjamim, apresentar sua autoridade narradora na transmissão da experiência, ao mesmo tempo em que, como quer Mallarmé, recupera “sentido às palavras da tribo”. Mas como dar sentido a essas palavras, que não seja emulando o fragmentário matraquear moderno?

Prefiro acreditar que, sim, se chegou a seu limite, mas continue vivo e precise escrever (para Fonseca, escrever é doentia obsessão — leia box), melhor seja o escritor aferrar-se a uma coerência de conteúdo a investir em canhestras aventuras formais. Poucos são os artistas que, avançando na idade, têm a coragem de reinventar a própria sintaxe — ocorrem-me os nomes do artista plástico Joseph Beuys, do músico Tom Zé e do multinarrador Valêncio Xavier. Muitos são os que abandonam a intensidade das primeiras obras e, determinados por valores mais próprios ao mercado que à arte, “profissionalizam” a sua escrita (aconteceu com o elegante Fernando Sabino e com o pé-sujo Charles Bukowski). Analisando os contos deste Pequenas criaturas, pode-se depreender que, se Fonseca renunciou às ousadias formais de livros como Lúcia McCartney (incrível, mas seus desafios narrativas de 1969 ainda provocam engulhos em acadêmicos de 2002, vide bolsões da USP, Unicamp et caterva), o escritor mantém o olho afiado para o miserê do cotidiano.

Paradoxo Tostines

Porém, esse olhar hoje perdeu seu impacto. A assustadora banalidade do mal de contos clássicos como Passeio noturno (em que um milionário diverte-se atropelando mulheres indefesas), espelhado aqui no melancólico “Nove horas e trinta minutos” (um pai vinga o prosaico atropelamento da filha), meio que perdeu o punch de revelação. Recriando o paradoxo Tostines, tendo em vista o brutalismo de Fonseca, perguntaria: a banalidade do mal exposta na arte contaminou a vida, ou foi a banalidade do mal contida na vida que minou a arte?

Impacto em falso à parte, e para encerrar o capítulo forma, diria que aqui Fonseca, tal como Trevisan, depurou sua contística aproximando-a cada vez mais da oralidade episódica, da cena, do momento, do gesto exato captado por narradores do naipe de Raymond Carver (Shortcuts). Fonseca, que leva à risca o décimo mandamento do Decálogo do perfeito contista do uruguaio Horácio Quiroga — “Conta como se teu relato não tivesse interesse mais que ao pequeno ambiente de teus personagens, de que pudesses ser um” —, jamais faz como aqueles narradores que, no dizer irritado de Julio Cortázar, colocam as personagens “como que à margem” da história, e explicam “sempre por sua conta detalhes ou passagens de situação a outra”. Seguindo os passos do narrador argentino, no autocentrado Fonseca “narração e ação são aí uma coisa só”.

Aqui, esse estilo que mixa narração à ação comparece mais concentrado do que nunca — a continuar assim, seus próximos livros trarão, entre fodas e frases de efeito, o mesmo único personagem: Rubem Fonseca, destilando solitariamente gotas de humor negro como quem ingere pílulas para ficar acordado.

O que vai dentro da cabeça

A comédia humana de Fonseca, ainda que paquerando os ricaços de um lado e pondo o pé na cozinha do outro, jamais abandonou o plantão na classe média. Esse extrato social — que é, afinal de contas, quem o lê — sofre por não conseguir alcançar a aristocracia e equilibrar-se sobre cheques sem fundo e cartões de crédito para não despencar no the horror, the horror da desdentada patuléia. A escrita social de Rubem — impiedoso leitor da pequeno-burguesia, tal como Nelson Rodrigues — também transita entre o flerte com a sofisticação (vide as irônicas citações de autores clássicos, uma e outra pitada de latim e palavras um pouquinho mais complicadas) e o baixo calão (vide as cada vez mais raras passagens incluindo palavrões, gírias e afins, próprias à plebe — que não o lê, aliás). O tatuador Denílson, de O bordado, é perfeito nessa construção: tenta demonstrar-se um erudito falando palavras difíceis, apesar de sua arte ser tão medianamente tola quanto o é tatuar o longo nome da mulher amada no pau murcho do cliente assustado.

Dissolvido entre alguns tipinhos típicos da classe média, em Pequenas criaturas, Fonseca retoma muitas de suas obsessões temáticas. Cabe, entretanto, anotar alguns desenvolvimentos desses caracteres. Há a metafísica do Leblon no Fonseca Fortão de Especular, que ambienta os espelhos de Borges numa academia de ginástica, reflexo dos pitbulls pensantes de Força humana e Fevereiro ou março. Há o Fonseca Comedor, presente no fraco O Garoto Maravilha ou no engraçado e engenhoso Caderninho de nomes. Aqui, o escritor está à solta em um de seus elementos constantes: a metáfora do sexo como consumo, que atualiza o mito do Don Juan em um mero connaisseur de xoxotas.

Nessa levada sentimental, comparece, mais amiúde, o Fonseca Amoroso, em altos e baixos — levo em conta intensidade e densidade. Entre os momentos menores, Paixão (curioso: o narrador se chama José, como Fonseca, e mora, como ele, num décimo segundo andar), e Bem-aventurança (um casal moderninho conversando sobre raves e ecstasy. Atenção, Fonseca: embora sua pesquisa sobre a droga tenha sido competente — há até menção ao novíssimo comprimido tipo “mitsubishi” —, ela esbarra em certa inverossimilhança: não há problema em misturar E com maconha, conforme sua personagem ensina; o que não se recomenda é ingeri-lo com álcool).

Os melhores momentos do Fonseca Amoroso são o ultramelancólico Ilha, Eu seria o homem mais feliz… (em que joga com outro tema caro, o das correspondências perdidas, numa comédia de costumes bem televisiva), O pior dos venenos (outra comédia de costumes, agora contada por uma mulher recém-desquitada, que oculta em sua singela historinha erótica de dasluzete um inimigo terrível, contra quem Fonseca luta sem parar: o tempo) e o excepcional Escuridão e lucidez (mais uma protagonista feminina, aqui encenando o tema poeano do enclausuramento).

Vingança fria

Só para citar outras personas literárias de Fonseca, colheria o Fantástico de O cadeado (maravilhoso no clima e na simplicidade ardilosa da condução), o Retratista Social de Madrinha da bateria (raro representante da voz do morro, entre tantos personagens médios ou aristocráticos), e, por fim, uma das personas mais recorrentes neste livro: o Velho, galho de onde florescem dois dos melhores contos — A escolha (compro uma dentadura ou uma cadeira de rodas?) e Virtudes teologais (duas velhinhas divergem sobre os prós e contras de esmolar).

Mas é no Fonseca Vingador que se descobre a estranha metamorfose moral por que passa o narrador. Em Nove horas e trinta minutos, o terrível não é animalidade da vingança, mas a catarse final desprovida de emoção. Na sensacional fábula do mal banal Meu avô, Fonseca descreve com sutil maestria a lenta transformação de uma bandido charmoso em um assassino vulgar, culminando em um singular achado: O inferno que se foda. Por fim, no revelador Ganhar o jogo, a subserviência do garçom envenenador ocupa o lugar do antigo marginal político de O cobrador. Microfísica do terror? Piada interna? Fonseca é este garçom que serve veneno às elites? Há certa glória sim, pequena, em cuspir no olho dos ricos a Veuve Clicquot que o diabo destilou. Porém, há também uma profunda melancolia em reduzir a figura do literato à de um garçom assassino. Sim, ainda que matador, o escritor é também um pequeno ser — matador, mas sempre garçom.

Passando a régua na fatura: aos 77 anos, escrita curta e cristalizada, Rubem Fonseca envelheceu. Mas seu texto segue inquieto e incômodo. Necessário e grande — como sempre.

Rascunho entrevista Rubem Fonseca

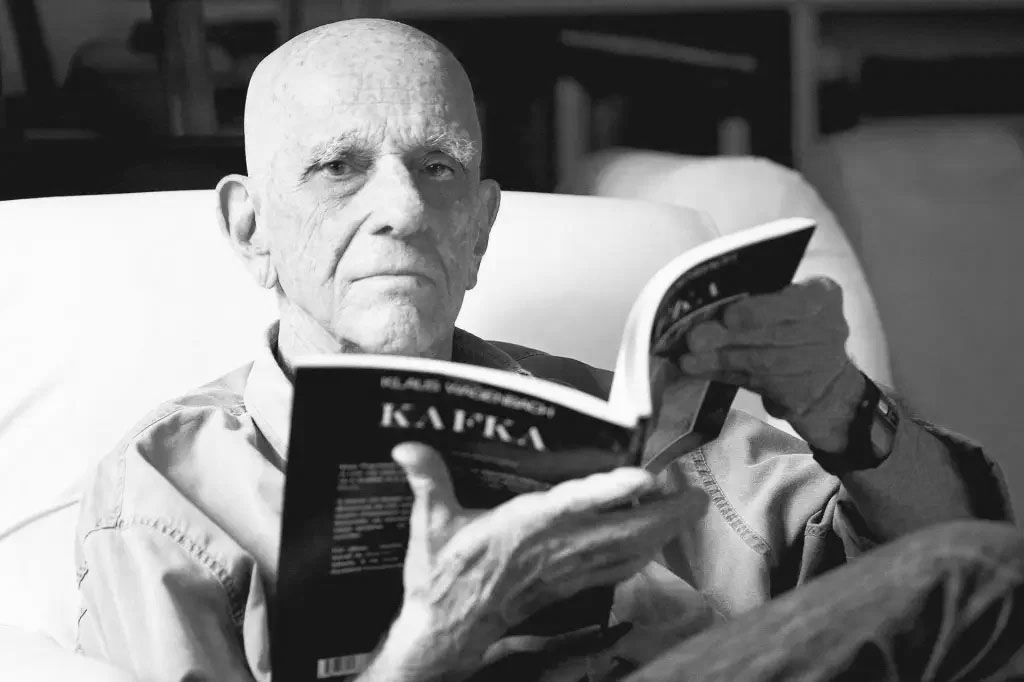

Como o paranaense Dalton Trevisan e os norte-americanos J.D. Salinger e Thomas Pynchon, Rubem Fonseca detesta ser fotografado e nunca deu nenhuma entrevista (bem, pelo menos, desde 1975, ano em que teve censurado pela ditadura seu Feliz ano novo). Ódio à vulgaridade da comunicação em massa ou marketing via antimarketing, não se sabe (a ambivalência vale para os quatro escritores). Há quem diga que a única entrevista que Fonseca jamais deu encontra-se em Intestino grosso, de Feliz ano novo, talvez sua obra-prima. Enquanto o recluso mineiro não muda de idéia, fique com excertos dessa narrativa — em que um repórter sem nome entrevista um escritor sem nome —, que ajuda a elucidar um pouco a coerência literária e a perspectiva que tem do mundo o autor de Pequenas criaturas.

“— Já ouvi acusarem você de escritor pornográfico. Você é?

– Sou, os meus livros estão cheios de miseráveis sem dentes […]. Mas não escrevo apenas sobre marginais tentando alcançar a lúmpen bourgeousie; também escrevo sobre gente fina e nobre.

— Vamos falar de pornografia?

— […] Quando os defensores da decência acusam alguma coisa de pornográfica é porque ela descreve ou representa funções sexuais ou funções excretoras, com ou sem o uso de nomes vulgares comumente referidos como palavrões. O ser humano […] ainda é afetado por tudo aquilo que o relembra inequivocamente de sua natureza animal […], é o único animal cuja nudez ofende os que estão em sua companhia e o único que em seus atos naturais se esconde de seus semelhantes.

— Existe uma pornografia terrorista?

– Existe […], ela tem um código anafrodisíaco, em que o sexo não tem nem glamour, nem lógica, nem sanidade — apenas força […]. Exemplos destacados são os livros de Sade e de Burroughs, que causam surpresa, pasmo e horror nas almas simples, livros onde não existem árvores, flores, pássaros, montanhas, rios, animais — somente a natureza humana.

— O que é a natureza humana?

— […] Para entender a natureza humana, é preciso que todos os artistas desexcomunguem o corpo, investiguem, da maneira que só nós sabemos fazer, ao contrário dos cientistas, as ainda secretas e obscuras relações entre o corpo e a mente, esmiucem o funcionamento do animal em todas as suas interações.

— A pornografia […] tem futuro?

— A pornografia está ligada aos órgãos de excreção e de reprodução, à vida, às funções que caracterizam a resistência à morte — alimentação e amor, e seus exercícios e resultados: excremento, cópula, esperma, gravidez, parto, crescimento […].

— Existe uma pornografia da morte […]?

— Sim […]. A morte como coisa cada vez menos mencionável […], como um processo natural, resultante da decadência física […], a morte na cama, na doença […], que se torna cada vez mais secreta, abjeta, objecionável, obscena. A outra morte — dos crimes, das catástrofes, dos conflitos, a morte violenta, esta faz parte da Fantasia Oferecida às Massas pela Televisão hoje, como as histórias de Joãozinho e Maria antigamente.

— Você […] odeia a humanidade?

— […] Ao contrário, amo os meus semelhantes. Apenas tenho medo de que os seres humanos se transformem primeiro em devoradores de insetos e depois em insetos devoradores. Em suma, tem gente demais […] criando uma excessiva dependência à tecnologia e uma necessidade de regimentalização próxima da organização do formigueiro.

— Você se acha parecido com o Joyce?

– Odeio o Joyce. Odeio todos os meus antecessores e contemporâneos.

— Você escreve seus livros para um leitor imaginário?

— […] Gostaria de dizer que a literatura é inútil, mas não é, num mundo em que pululam cada vez mais técnicos. […] Estou escrevendo sobre pessoas empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado […].

— Última pergunta: você gosta de escrever?

— Não. Nenhum escritor gosta realmente de escrever. Eu gosto de amar e de beber vinho: na minha idade eu não deveria perder tempo com outras coisas, mas não consigo parar de escrever. É uma doença […].”