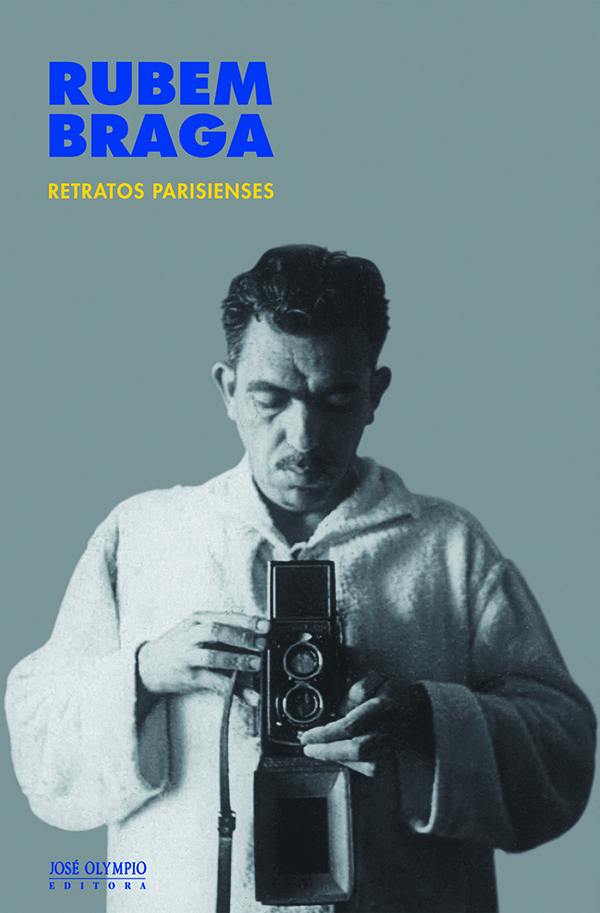

Menino de Cachoeiro de Itapemirim, mestre da crônica, entusiasta da simplicidade, homem que amava as mulheres. Rubem Braga redesperta para os leitores no centenário de seu nascimento não apenas em importantes reedições, mas ainda com o lançamento de 31 textos inéditos em livro, dos quais 23 foram escritos em 1950, no período em que o autor trabalhou como correspondente do jornal Correio da Manhã em Paris. Figuram nesses textos alguns dos célebres nomes que fizeram o colorido intelectual e artístico da capital francesa da primeira metade do século 20, como Matisse, André Breton, Marc Chagall e Jean Cocteau.

Numa peculiar mistura de entrevista, relato pessoal e perfil dos escritores e artistas que visita — seja pessoalmente, seja por meio de suas obras e suas falas —, Braga constrói, com a soma desses textos, um panorama de fundo da época. Nele, a política aparece como parte inevitável do cenário do pós-guerra, o que bem se vê na questão do antissemitismo de Céline, na “extrema esquerda” que representa a arte da mímica para Jean-Louis Barrault, nos depoimentos selecionados de Thomas Mann sobre democracia, na conversa de Braga com Georges Duhamel sobre a Rússia e a França ou em seu diálogo com Sartre sobre a guerra, o socialismo e a política francesa.

Uma das riquezas deste cenário de época é sua efervescência, no ato dos debates e das artes se fazendo: Cocteau está terminando seu filme Orfeu; Thomas Mann acaba de passar três dias em Paris para autografar a tradução de Doutor Fausto e dar uma conferência na Sorbonne; Matisse expõe na Maison de La Pensée seus estudos em maquete para a Chapelle du Rosaire, em Vence, trabalho que realiza no momento e que será sua última grande criação; Sartre está trabalhando em seu ensaio sobre Jean Genet, que será publicado dois anos mais tarde sob o título de Saint Genet, comédien et martyr.

Dentro desse movimento, não só os artistas conversam freqüentemente entre si como prevalece neste cenário um desejo de diálogo cada vez mais próximo entre França e Brasil: Juliette Gréco e Yves Montand preparam-se para viajar ao Rio de Janeiro; Barrault está prestes a embarcar com a Companhia Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault no vapor Florida, para apresentar ao público brasileiro um programa de oito peças; Sartre acaba de autorizar os estudantes do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, no Rio, a levar sua peça Morts sans sépulture sem pagamento de direitos autorais.

A contragosto

Outra preciosidade do livro está na descrição que Braga faz dos seus entrevistados, que são também seus personagens, como o próprio Sartre, que lembra ao cronista “um Portinari que fosse mais forte e mais rústico”, ou Jean Cocteau, que lhe parece “um Olegário Mariano desidratado”. Mas, se Rubem Braga se arrisca à arte do retrato nesses textos, é certo que se demora e se esmera naqueles pelos quais nutre maior afinidade, enquanto traça esboços ligeiros de alguns outros cujas personalidades são apresentadas ao leitor a partir de uma visão indisfarçadamente antipática.

Dentre os artistas, Picasso é o que merece um dos retratos mais inspirados, com direito a um prólogo bem temperado em poesia, composto dos interiores do castelo Grimaldi, diante do Mediterrâneo. De modo que, quando Braga se encontra frente a frente com Picasso, já está “com os olhos cheios”, cheios de desenhos de centauros e figuras de mulher, numa admiração em que se misturam a obra e o temperamento do artista. Exemplo contrário, que peca por apresentar ao leitor brasileiro feições rascunhadas a contragosto, Marie Laurencin, aos olhos do cronista, aparece como uma pintora que “não faz outra coisa, e nunca fez, a não ser raros retratos e umas naturezas-mortas de um decorativo bonitinho”. Braga desconsidera com essa afirmação parte expressiva da obra da artista: a que representa sua primeira fase, como o retrato intitulado Pablo Picasso, de 1908, ou Apollinaire em perfil egípcio, de 1909-1910, além dos auto-retratos da mesma época. Obras que nada possuem de decorativo.

Curiosamente, Visita a Marie Laurencin aparece no livro com uma pequena mas significativa edição ao final do texto, sendo, no entanto, mantida sua versão original na citação feita por Augusto Massi no texto introdutório. Ali, o cronista diz que, se Marie Laurencin não existisse, “nosso tempo ficaria mais feio [e não ficaria melhor]”. A exclusão desta última parte, no corpo do livro, atenua a virulência da crítica que, no mais, permanece sendo bastante dura e algo estranha, como na referência a “cores suavemente lésbicas” e a um suposto comentário de Larencin dizendo-se “ariana”, o que soa desde logo improvável aos que conhecem as origens da pintora, bastarda por parte de pai, com “cabelos de africana”, como observou uma vez seu amigo André Salmon, sem contar seu exílio de quatro anos na Espanha, durante a Primeira Guerra, que lhe rendeu obras como A prisioneira, de 1917. No entanto, se Marie Laurencin ressurge para o público brasileiro na visão ácida e desapaixonada de Rubem Braga, depois de pouco mais de meio século, reaparece também este ano para os franceses na primeira retrospectiva em sua homenagem, em Paris, no Museu Marmottan-Monet. Vale lembrar ainda que, aproximadamente no mesmo período de publicação da crônica de Braga no Correio da Manhã, o Museu de Arte de São Paulo adquiriu para sua coleção uma importante obra de Laurencin datada de 1934.

Espontâneo e distraído

Outro pintor que recebe do cronista um olhar vagamente desinteressado é Marc Chagall, cuja cosmogonia acaba reduzida a um arsenal de imagens repetidas, numa pintura que por muito tempo transmitiu ao escritor a impressão de “certa ingenuidade falsa”. Por muito injusta que pareça a visão de Braga aos admiradores de Chagall, seus comentários têm aí o valor da franqueza do gosto pessoal. Para quem alcançou a façanha de ter escrito cerca de quinze mil crônicas, as ressalvas são microscópicas. Como reforça Augusto Massi na introdução do livro, “Rubem Braga nunca foi nem jamais teve qualquer pretensão de atuar como crítico de artes plásticas” — modéstia que oportunamente respalda o escritor — e, embora observe que “a crítica ainda não explorou adequadamente” o quanto a pintura “está entranhada em sua prosa”, uma das maiores contribuições desse convívio está numa abordagem “espontânea e distraída”, para usar os termos do próprio Braga em uma de suas crônicas, uma abordagem que, tal como as frases ditas com naturalidade, por uma sensação de momento, e depois esquecidas, tem a grandeza de admitir, sem prejuízo para a literatura, o erro, a imperfeição, a excentricidade. Como bem confessa o cronista, “imprudente ofício é este, de viver em voz alta”.

Merece ainda atenção à parte o conjunto de cinco textos de 1951, que no livro constitui uma pequena e bela galeria de “retratos italianos” de Rubem Braga, na qual Roma se exibe como uma de suas personagens, cujo encanto de esculturas milenares de “mulheres nuas, peixes, monstros e deuses, vasos de frutas gordas, anjos e animais (…) esplende sobre jorro de água”. Destacam-se nessa galeria os depoimentos sobre poesia de Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti para a Rádio italiana, sem faltar também aí as vinculações entre a literatura e a política do pós-guerra, que reincidem num dos focos de interesse de Rubem Braga na composição de seus retratos.