Fosse megalomaníaco, diria que a literatura argentina feita por mulheres é, hoje, a melhor do mundo. Mas não sou. Não gosto dessa história de achar que, a partir do próprio umbigo, com todas nossas limitações de tempo, língua, conhecimento do que vem sendo publicado numa Tanzânia da vida e outras adversidades óbvias que nos impedem de ter o olhar do todo, podemos escrever verdades supostamente absolutas. Até por isso, quando faço minhas listas de final de ano, sempre deixo claro: são as minhas melhores leituras. Não os melhores livros publicados. Não os mais importantes. Não os que ficarão para a história. Mas o que de melhor li naqueles 365 dias.

Dito isso, não defenderei que a literatura argentina feita por mulheres é, hoje, a melhor do mundo. Posso dizer, no entanto, que essa literatura tem me surpreendido muito. Cinco autoras, em especial, merecem atenção: Mariana Enriquez, Samanta Schweblin, Laura Alcoba, Ariana Harwicz e Selva Almada. Certamente há outros nomes que poderiam abrilhantar a pequena relação, mas estes ainda estou para descobrir. Em comum, essas escritoras possuem idades relativamente próximas — Samanta, a mais nova, tem 42, enquanto Laura, a mais velha, tem 52 — e apresentam em seus livros histórias de horror que oscilam entre o terror social e o caos psicológico, vez ou outra flertando com o sobrenatural.

Dos cinco nomes, Mariana Enriquez talvez seja a mais conhecida ou a que esteja mais fresca na cabeça do leitor brasileiro. Esteve na Flip de 2019 e seu primeiro livro lançado por aqui, As coisas que perdemos no fogo (2017), foi amplamente elogiado pela crítica — com justiça, apesar de ser um volume que oscila em determinados momentos. Nos 12 contos que compõem a obra, temos contato com uma argentina muito diferente daquela do Rosedal de Palermo, dos charmosos prédios da Recoleta, das vinícolas de Tupungato ou dos deslumbres nevados da Patagônia.

O menino sujo, conto que abre As coisas que perdemos no fogo, nos mostra uma Buenos Aires fortemente marcada pelo descaso, pelo abandono e pela violência urbana. Violência semelhante, mas com uma pegada histórica que ajuda a traçar o perfil folclórico que a criminalidade na cidade pode assumir, é encontrada em Pablito clavó un clavito: uma evocação do baixinho orelhudo (do qual essa frase merece destaque: “A cidade não tinha grandes assassinos, com exceção dos grandes ditadores, não incluídos no passeio por correção política”). Em muitos textos de Enriquez esse lado mítico portenho está presente, ajudando a compor certo clima sobrenatural que permeia a obra.

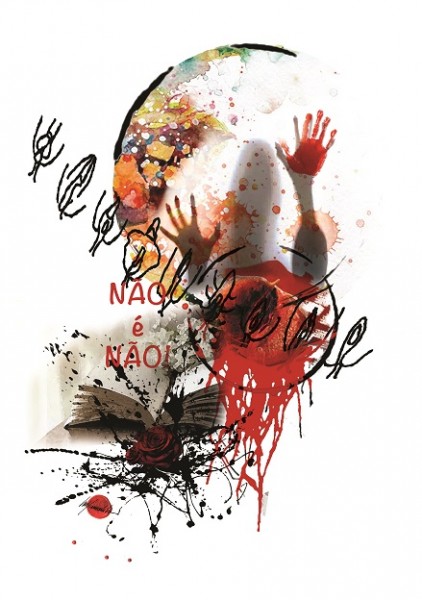

O que impera no volume, no entanto, é mesmo o horror, que atinge o ápice no conto que dá nome ao livro. Em As coisas que perdemos no fogo, a violência dos homens e os casos de feminicídio — temas recorrentes na literatura argentina contemporânea — levam as próprias mulheres a criarem um grupo para tocar fogo em seus corpos; melhor detonar logo qualquer possibilidade de beleza antes que os machões o façam. Por fim, é comum que crianças e jovens protagonizem ou tenham um papel central nos contos de Mariana. Em Fim de curso, por exemplo, outra narrativa que merece destaque, acompanhamos percalços psicológicos enfrentados por garotas num colégio.

Morra, amor

Aproveitando a vinda de Mariana Enriquez a Paraty, a Intrínseca lançou o romance Este é o mar, cuja premissa (rockstars com poderes mágicos, ou algo do tipo) não me interessou; as patadas que recebeu de leitores em quem confio foram decisivas para que eu não dedicasse tempo à leitura da obra antes de escrever este artigo. Sigamos com o que eu já sei que é bom: Ariana Harwicz, autora radicada na França e responsável por um dos melhores livros lançados no Brasil no ano passado (isso de acordo com minhas experiências, volto a ressaltar). Falo de Morra, amor, romance de estreia que chegou por aqui pela Instante após sua versão em inglês, Die, my love, ser indicada ao pomposo International Booker Prize.

Eu me reclinei na grama entre árvores caídas e o sol que aquece a palma da minha mão me deu a impressão de ter uma faca com a qual ia me esvair em sangue com um corte ágil na jugular. Ao fundo, no cenário de uma casa entre decadente e familiar, podia sentir as vozes do meu filho e do meu marido. Os dois nus. Os dois chapinhando na piscina de plástico azul, com água a trinta e cinco graus. Era um domingo véspera de feriado. Estava a poucos passos deles, escondida entre as ervas daninhas. Eu os espiava. Como é que eu, uma mulher fraca e malsã que sonha com uma faca na mão, era mãe e esposa desses dois indivíduos? O que fazer?

O fragmento dá uma boa ideia do que está no centro da narrativa: uma mãe que vive atormentada por duas pessoas difíceis de se desvencilhar: seu marido e o filho recém-nascido. A dupla parece ocupar todos os espaços da casa no interior da França que deveria ser o lar daquela família, mas se transforma numa prisão para a protagonista, acuada também pelas pressões das pessoas próximas, pelo que esperam que faça enquanto mãe, pelas encenações sociais que o cotidiano exige. O modo como Ariana constrói a turbulência emocional de sua personagem e faz com que o leitor mergulhe nessa mente liquidificada é um dos grandes méritos da obra e acabou por render à autora comparações com gente como Virginia Woolf e Clarice Lispector.

Nos dias em que meu marido viaja, ponho um bebê de plástico no banco de trás do carro bem na hora do calor. Eu me divirto vendo a quantidade de vizinhos e funcionários públicos que se assustam. Gosto de observar suas reações de bons cidadãos, de heróis querendo quebrar o vidro e salvar a criaturinha de morrer sufocada. Eu me deleito quando vejo o caminhão de bombeiros chegar ao vilarejo com a sirene ligada. Retardados. E, se eu quiser deixar meu bebê no carro debaixo de uma sensação térmica de quarenta graus, eu deixo. E não me venham com essa de que é ilegal. Se eu quiser escolher a ilegalidade, se eu quiser me tornar uma dessas tantas congeladoras de fetos, eu me torno. Se eu quiser ir para a cadeia por vinte anos, ou fugir, isso também é uma possibilidade.

Encena a protagonista em mais um momento perturbador de Morra, amor.

Ariana Harwicz é responsável por um dos melhores livros lançados no Brasil no ano passado.

Horror social

Outra radicada na França é Laura Alcoba, que viveu na Argentina somente até seus dez anos. A saída precoce do país de origem fez com que Laura optasse pelo francês na hora de compor sua literatura. Sim, é válida a discussão: estamos, então, diante de uma autora argentina ou francesa? Sem resposta definitiva, trago uma curiosidade: certa vez, passeando por livrarias de Buenos Aires, me deparei com traduções de Julián Fuks para o espanhol na prateleira de livros de literatura argentina. Julián é filho de argentinos e parte de sua obra está fortemente ligada ao país de seus pais. É válido, então, tratá-lo como um autor hermano ou devemos encará-lo como puramente brasileiro? Talvez estejamos, mais do que nunca, na era dos escritores de fronteiras fluídas.

Defendo a minha opção por colocar Laura neste texto sobre escritoras argentinas contemporâneas por conta da temática de seu La casa de los conejos, que garimpei em outra livraria da capital portenha. No país de origem da autora a obra saiu pela Edhasa, enquanto a publicação original chegou aos leitores em 2007 com a chancela da Gallimard. Laura ainda está para ser descoberta pelas editoras brasileiras, espero. A sinopse, aqui está: uma moça relembra sua infância, quando tentava seguir a rotina com alguma normalidade e compreender por que seus pais viviam ocultos, transitando pelas sombras da cidade, numa paranoia que deixava o ambiente familiar muitas vezes insustentável. Estamos diante de uma poderosa história memorialística, narrada de uma perspectiva incomum, sobre a resistência (e a resistência armada, no caso) contra a ditadura que vigorou no país entre 1966 e 1973. Acompanhar a vida de integrantes dos Montoneros pela ótica de uma criança é daquelas experiências que só encontramos mesmo na arte.

Seguindo no horror social refletido em histórias argentinas de diferentes lugares no tempo, temos Selva Almada, outra escritora que foi bastante comentada no meio literário brasileiro por conta de sua participação na Flip de 2018. Em 2015, a Cosac Naify já tinha publicado o que considero o melhor livro da autora lançado por aqui: O vento que arrasa. É um romance ambientado no interior da Argentina e que apresenta um embate entre duas formas de ver o mundo: a partir da natureza e a partir da religião, num choque entre supostas ignorâncias e saberes pretensamente elevados. Trata-se de uma narrativa esteticamente mais potente do que Garotas mortas, obra publicada pela Todavia no ano em que Selva veio a Paraty.

Garotas mortas, por sua vez, é mais urgente do que O vento que arrasa. O horror social do livro, neste caso, possui um nome mais específico: feminicídio (sim, novamente; falei que era um traço característico da literatura hermana contemporânea!?). Na Argentina, entre 2008 e 2019, foram registrados quase 3 mil casos de feminicídio. Em Garotas mortas temos uma não ficção que oscila entre a reportagem e o ensaio. Na obra, Selva investiga o assassinato de três mulheres na década de 1980, crimes cometidos por pessoas que jamais chegaram ao banco dos réus. São criminosos que acabam salvaguardados por uma série de “proteções sociais”, hábitos de uma cultura primitiva que encara moças como propriedade de homens e os autorizam a fazer o que bem entendem com suas parceiras, afinal, as mulheres devem lhes ser submissas e subservientes. Seguindo rastros e resgatando tramas reais, a autora apresenta monstruosidades — muitas vezes disfarçada em pequenos hábitos, pensamentos corriqueiros — que revelam parte do que há de pior no ser humano.

Explorando nosso lado mais sombrio, chegamos ao meu nome favorito da lista: Samanta Schweblin.

Bom momento

Explorando nosso lado mais sombrio, chegamos ao meu nome favorito da lista: Samanta Schweblin. Quando a li pela primeira vez, lá por 2012, fui impactado principalmente por A mala pesada de Benavides, encravado na minha memória como o grande conto de Pássaros na boca. Com um toque de surrealismo, a autora constrói uma crítica de valores a partir de — e sobre — marketing e mercado da arte, algo semelhante ao que viríamos mais tarde no romance A vista particular (2016), de Ricardo Lísias. O livro ganhou o prêmio Casa de las Américas e foi responsável por projetar Samanta internacionalmente.

Tempo depois, em 2016, a Record publicou por aqui Distância de resgate, primeiro romance da autora, lançado originalmente dois anos antes, outra história inquietante que se passa no interior da Argentina e que investiga o momento da vida em que tomamos decisões derradeiras, com as quais teremos que lidar pelo resto da existência. Já em 2019, Samanta voltou ao romance com Kentukis, obra imediatamente incensada pela crítica internacional e comparada à série Black Mirror. No livro, o leitor é levado a uma distopia tecnológica na qual robôs controlados por gente desconhecida viram febre mundial como animais de estimação, criando uma porta para que, por meio do trambolho, a privacidade se torne ainda menor do que temos hoje, com uma anuência que invariavelmente causará problemas aos donos desses pets androides. De todos os livros aqui mencionados, certamente é o que chuta pra longe as fronteiras argentinas — vale informar que Samanta vive há algum tempo em Berlim.

Enquanto finalizo este texto, recebo a notícia de que a versão em inglês de Kentukis está na primeira lista de finalistas do International Booker Prize. Não é a primeira vez que Samanta, autora que merecia ter um tratamento bem mais dedicado de suas editoras brasileiras, aparece por lá. Outra argentina que figura na relação, ao lado de medalhões como Enrique Vila-Matas e Michel Houellebecq, é Gabriela Cabezón Cámara com seu Las aventuras de la China Iron (2017). Extrapola a bandeira aqui delimitada e ajuda a confirmar o bom momento da literatura latino-americana produzida por mulheres a presença na lista da mexicana Fernanda Melchor, autora de Temporada de huracanes (2017).

Sobre esse bom momento das letras nesta porção do continente, outros nomes mereceriam ser analisados: a chilena Lina Meruane, a venezuelana Karina Sainz Borgo, a americana-mexicana Jennifer Clement… Mas aí é papo pra outra cerveja.