As definições de “livros para se ler em uma sentada” foram atualizadas. Ok, talvez eu esteja me antecipando. Ou tão somente esteja em sintonia com o livro. Por via das dúvidas, melhor recomeçar.

*

Sempre que chego a São Paulo — mais especificamente, à casa do amigo que sempre me hospeda —, a primeira coisa que faço é bisbilhotar suas estantes. Verificar quais entraram na seleção minuciosa de favoritos, quem entrou na fila de espera, se a pilha de doações para a seção de ficção científica da biblioteca aumentou.

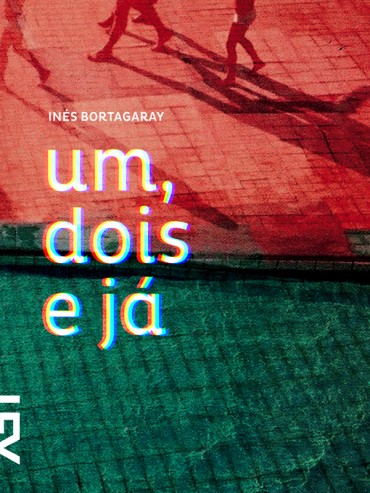

Dessa vez, um pocket fininho, de capa verde e laranja, se destaca no meio da poltrona preta: Um, dois e já, de Inés Bortagaray. Ele foi lido pela metade, marcado com uma das orelhas. O título não me é desconhecido. Sei que, apesar de ser um livro recente, seu preço é bem acessível. Também sei que nele se misturam características que batalham por alguma visibilidade no Brasil — é uma novela (admitamos: é inusitado) uruguaia (não me lembro de já ter lido algum autor desse país) de uma escritora (um dia o mundo literário ficará menos sexista, um dia) contemporânea (às vezes, parece que a regra é: “autor bom é autor morto”).

Não sei, no entanto, se é bom. Pergunto. Os olhos de meu amigo brilham. Ele diz que a namorada indicou-lhe o livro, que ele também tem três irmãs e que “já pensou com é ser um filho do meio?”. E, então, não diz mais nada. Ele sabe, eu sei, nós sabemos que eu também vou ler o livro.

*

Escrevo esta resenha em trânsito, mais uma vez Curitiba-São Paulo, meses depois da cena anterior. Em trânsito também está a narradora do livro que prometi ler, li e adorei.

Tenho uma janela só para mim, não estou sujeito ao acordo familiar de troca de lugares a cada 200 quilômetros — ela, sim. Também não sou o filho do meio, aquele sem os privilégios do primogênito e os mimos do caçula, aquele cujo título parece indicar que não terá oportunidade de encostar a testa no vidro do carro e contemplar a paisagem até chegar à praia — ela, por sua vez, tem uma irmã mais velha, uma mais nova e um irmão, cada qual com suas regalias.

Mas o “falta quanto pra chegar?” é igualzinho, não importa quantos anos você tenha, se está indo para o litoral ou para uma cidade famosa pela poluição, se pergunta para a mãe ou checa as horas no celular.

*

Não é só isso que lhe passa pela cabeça. Ela nos dá um gostinho do que era os anos 80, além de fazer digressões mil: a educação religiosa, os diferentes tipos de recepção à mesma piada, as amizades, o que será daquele peixinho que deixou para ser cuidado com a amiga, o conflito entre argentinos e britânicos nas Malvinas, aqueles pensamentos que mantêm as pessoas a salvo (em especial, o pai, que dirige), a ditadura, as intrigas e jogos de poder entre os irmãos, as eventuais necessidades fisiológicas — algo a ser esperado numa viagem longa —, os estragos que o tempo faz, a sexualidade.

Eu quero um namorado de cabelo cacheado e que adore nadar no mar e que tenha os lábios rachados por causa do sol. Queria que ele tivesse ombros ossudos e uma clavícula transparente, quase à vista como a minha, que praticamente pudesse servir para guardar sementes (umas sementes equilibristas) nas cavidades que em mim vão até o começo da traqueia. E mãos grandes e misteriosas. Se souber tocar violão, melhor ainda. Se não se importar que o pulôver esteja com bolinhas e continuar usando ele apesar de velho, muito, mas muito melhor. Se usar cotoveleiras nos cotovelos, muito, mas muito, mas muito melhor. Se para me beijar ele segurar a minha cabeça com as mãos naquele lugar onde terminam a mandíbula, a bolinha da orelha e o pescoço, que incrível. Se gostar de missionários, irmãos, da palavra esporádico, de vacas com olhar triste, cheiro de sândalo, números perfeitos, Caninos brancos, da palavra crepúsculo, dos montes Apalaches, dos confins, de vaga-lumes, feijoada, do outono, do vento do Sul, de arroz com espinafre e ovo frito, mechas de cabelo ruivo, Tom Sawyer, árvores idosas, cachorros dormindo, do som de pandeiro, eu caso.

A fluência da linguagem, desenhada com a maior verossimilhança como uma voz infantil, é um espetáculo à parte. O leitor está sentado no banco de trás daquele carro apertado, com o ouvido grudadinho na cabeça da menina, ouvindo tudo que ela pensa.

*

Ainda que o trecho citado acima lembre mais alguns dos melhores de A máquina e Luna Clara & Apolo Onze, ambos de Adriana Falcão, o livro parece me pedir para mais uma vez falar da Granta de melhores jovens escritores brasileiros.

Miguel Del Castillo, um dos selecionados, é o responsável por uma tradução que me fez questionar algumas vezes se o livro não teria sido, afinal, escrito em português mesmo. Ponto para ele. Carol Bensimon, que (com Todos nós adorávamos caubóis) me fez querer ler mais romances que se assemelhassem a road movies, encontrou em Bortagaray uma séria concorrente — ao menos naquele pedacinho do cérebro que nos implora para que façamos um ranking. Perde apenas na contagem de pontos: a leveza, a rapidez e a “simplicidade” da novela uruguaia me fizeram preferi-la ao belo romance da brasileira.

Por fim, falemos de Vanessa Barbara: o tema da viagem, o não lugar (nada estranho aos que estão em trânsito) encontra eco em seu excelente O livro amarelo do terminal; já a dedicação à construção de um romance cuja linguagem seja a de uma criança, com todas as suas peculiaridades, é algo perceptível durante a leitura de O verão do Chibo.

*

Se eu mudei de assunto nos parágrafos anteriores é porque, depois de ler Um, dois e já numa sentada (e reler e treler), você talvez ainda esteja com vontade de ler algo parecido, ainda sem conseguir entender como um livro tão curtinho imitou uma longa viagem de carro.

Quem for de Bensimon ou Barbara após a Bortagaray, creio, não ficará desapontado.