Roland Barthes denominou o que nos cativa em uma fotografia e faz com que fiquemos fascinados por ela como punctum porque, apesar de se considerar que a fascinação gerada por um ponto específico é um detalhe acidental na fotografia, o punctum atravessa, transpassa, como se de fato ferisse o espectador. E por isso também a fascinação, porque o que nos fere, o que reconhecemos como parte de nós no outro ou no alheio, nos cativa. Esse reconhecimento que Barthes explorou no que se refere à fotografia pode ser transposto para a arte como um todo quando se refere no que nos fascina nela. Por mais que não saibamos especificamente ou teoricamente o que nos cativa em determinado artista ou em determinado quadro, a fascinação pela arte vai além de detalhes históricos ou relações lógicas estabelecidas entre a biografia de um pintor e a sua produção artística, e é inexplicável como o amor.

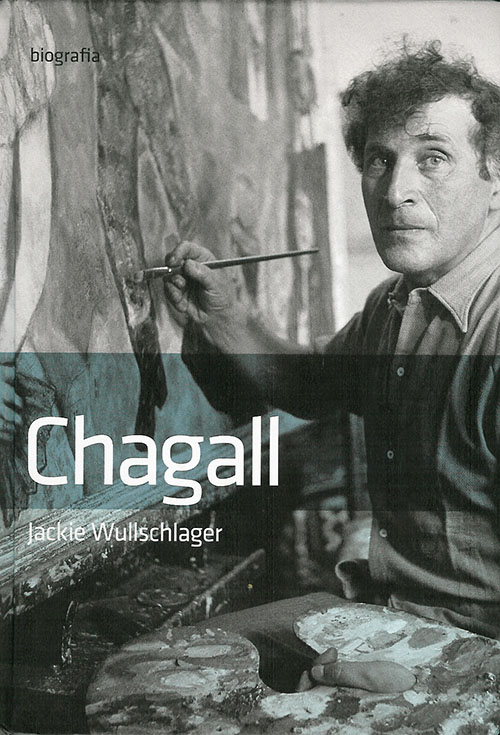

Não é preciso explicar todo o porquê da reação da existência da série de gravuras A Bíblia, de Chagall, para despertar o interesse das pessoas em conhecer melhor as obras ou mesmo despertar o interesse em conhecer a biografia de Chagall. O que é necessário é o deslumbramento. Que sentido tem um livro sobre arte ou sobre a vida de um artista em que existem fatos históricos, cronologia, ordem e mais ordem enquanto o que realmente interessa sobre ele é o vermelho inexplicável, o amarelo intenso e a capacidade de emocionar? Essa é a questão do livro Chagal, de Jackie Wullschlager. Não que seja mal escrito. Não é, mas uma pessoa que lê uma biografia de mais de 700 páginas sobre Chagall o faz por amor. Se fosse apenas necessidade, bastava um resumo na internet. E quem é apaixonado por Chagall não se contenta com o que Wullschlager oferece. É intensamente detalhado, mas nem por isso dá vida a Chagall como artista, como ser quase mítico que um artista pode ser.

Já nas primeiras páginas do livro, Wullschlager apresenta Chagall como um “egoísta consumado” e os pontos altos, que dão uma idéia mais intensa e verdadeira de quem era Chagall, são depoimentos do próprio, muitos tirados de Minha vida, sua autobiografia. Difícil não pensar que seria uma melhor idéia então ler o próprio Minha vida para se chegar mais perto de Chagall como ser humano e, principalmente, como artista.

Jackie Wullschlager é chefe da crítica de arte do Financial Times. Improvável, portanto, que lhe falte sensibilidade para interpretar imagens, mas é de fato intrigante que, com esse status e tantas resenhas positivas sobre o livro em diversos veículos da mídia, ninguém tenha questionado a leitura que ela faz de toda a obra de Chagall tendo por base a leitura de uma fotografia dos pais do artista, uma das primeiras do extenso livro, em que o casal demonstra incerteza, mal olha para a câmera e permanece ali, um ao lado do outro, dois estranhos, não demonstrando o menor afeto ou espontaneidade, em qualquer sentido.

Wullschlager descreve essa foto dizendo que a mãe de Chagall olha alegremente para a câmera, quando na verdade ela parece hesitante e sequer olha para a câmera. Como se não bastasse a primeira inconsistência, Wullschlager prossegue dizendo que o pai de Chagall parece um homem sensível e com senso prático. Como se fosse possível apreender uma noção de senso prático, que por si só é um conceito extremamente subjetivo, em uma foto em que não existe espontaneidade e que era feita da mesma forma, com o objetivo de atribuir respeitabilidade, honra talvez, a todas as famílias.

Se sobre uma fotografia, Wullschlager é capaz de tecer comentários que simplesmente não fazem sentido — tendo em consideração uma imagem em questão, em que fatores como a direção do olhar de uma pessoa são dados objetivos —, o que dizer então das teorias que ela cria sobre quadros em que um bode toca violino, noivos flutuam no espaço e as cores dizem muito mais do que os traços? No mínimo, que ela perde credibilidade.