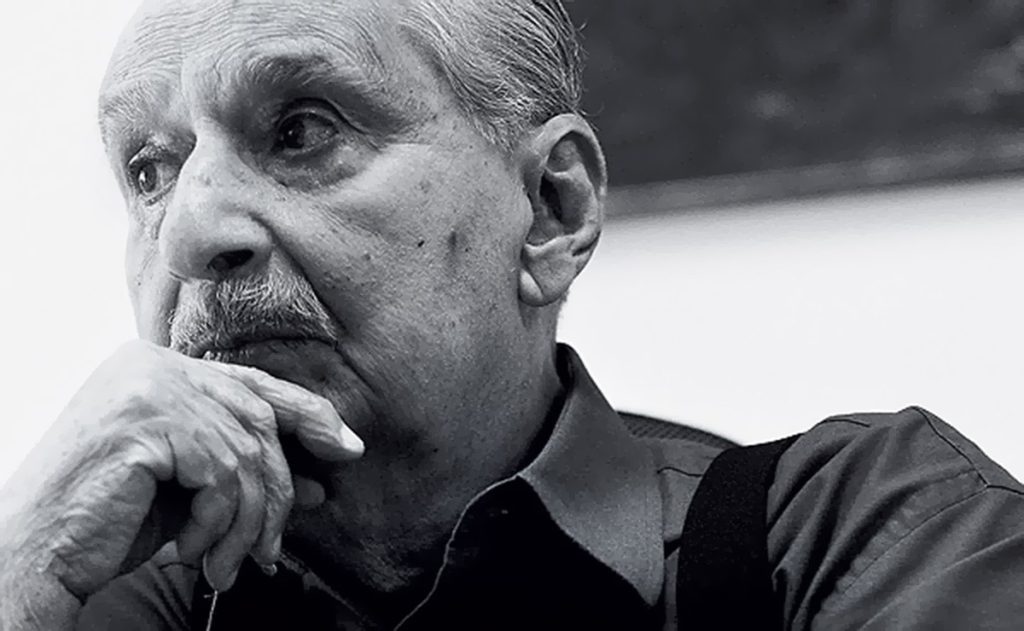

Desde a estréia (O ventre, 1958), Carlos Heitor Cony não parou de escrever, muito embora Pilatos (1974) represente um marco e uma ruptura em sua trajetória. Esta narrativa paroxística interrompe a sua produção “oficial”, retomada depois com o celebrado Quase memória (1995), mas em momento algum Cony abandonou a escrita. Até porque não tem outra profissão, ele sempre militou na imprensa, além de confeccionar literatura infanto-juvenil, adaptações de clássicos e gêneros de nomes híbridos como “romance-reportagem” ou “cine-romance”. Os mais de vinte anos entre Pilatos e Quase memória não passaram em brancas páginas.

Contudo, o romance de 1974 efetivamente fecha uma fase. No prefácio às crônicas políticas de O ato e o fato (1964), o prosador adverte ser essencialmente um escritor cujo projeto é uma série de romances sobre a falência da instituição chamada família. Mais tarde, o narrador de Pessach: a travessia (1967) dá sinais de encerramento do trabalho de demolição: é desquitado, mora sozinho, evita compromissos com a amante e mantém a filha matriculada como interna num colégio de freiras. Quase sem amarras, é um indivíduo à disposição — ao ponto de, proclamando independência, envolver-se com guerrilheiros sem refletir muito sobre a própria atitude.

Por sua vez, o narrador de Pilatos dá mais uma volta no parafuso e conduz a negação dos vínculos familiares aos limites da radicalidade. Ele pouco informa de seu passado, somos levados a crer que nada há para ser escamoteado, o que foi contado não nos faz desejosos de conhecer o restante. Pela trama, sabemos que o personagem não tem e não quer um futuro — grande ou pequeno que seja. O presente é precário e sórdido. Não é declinada a existência de parentes e, na única vez em que o narrador afirma o próprio nome, é inequívoco o tom de blague. Largado na vida, ele vai contando suas peripécias. À pegada picaresca que imprime ao relato, são acrescentados os pequenos exercícios de ficção que seu amigo Dos Passos escreve e depois lê em voz alta.

Para a nova edição (a terceira) deste seu mais querido romance, Cony fez alterações textuais, pequenos ajustes que deixam intacta a verve humorística, a metralhadora giratória, a crítica corrosiva. Naqueles meados dos anos 1970, quando o mundo estava perfeitamente dividido entre um lado e outro, o herói conyano não adere a qualquer dos lados. Mais que isso, aproxima-se dos errados e torna-se companheiro de cela de fascistas e alienados. Em um personagem como o Grande Arquimandrita, um finório sem profissão definida que alardeia origens aristocráticas, é satirizado o centralismo democrático das esquerdas. E eis aqui o ponto da fervura: não se trata de patrulhar esta ou aquela posição mas de, rindo, castigar a todas.

Tal deboche é possível porque, além de alheio aos ardores políticos, o narrador também é destituído de ânsias sexuais, pois foi emasculado por um ônibus que o atropelou. Ele é o decisivo disparo da “evidente agressão política” que o autor empreendia centrando fogo na família. Castrado, o personagem está fora do circuito das trocas sexuais e das estruturas elementares do parentesco. É o homem finalmente alheio às vaidades, sem rancores nem ilusões. Como um monumento às antigas sujeições, ainda arrastará consigo o pênis decepado dentro de um vidro de compota. Mas a relíquia macabra não estará sempre consigo, como era de se esperar em meio às estripulias vividas por ele e seus companheiros neste livro que, abordando excreções e também o fim dos tempos, é polissemicamente escatológico.

Enquanto Pessach apregoa uma indiferença programática, Pilatos é a materialização narrativa do descompromisso. Mas ainda assim não abre mão de buscar a redenção no sabor da narrativa e assegura, pela boca do personagem Dos Passos, que “a literatura só se salvará se voltar às suas origens. O folhetim, a aventura, a escatologia.” (p. 158) Se é assim, o credo de Carlos Heitor Cony proclama: o escritor escreve.