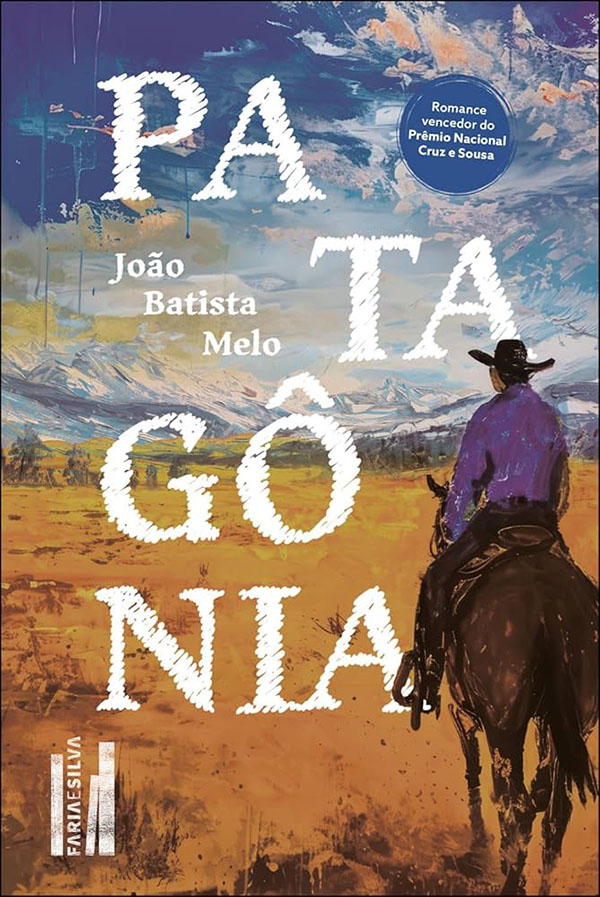

A reedição de Patagônia — mais de duas décadas após sua primeira aparição — e a publicação de O veludo das lagartas verdes permitem revisitar a obra de João Batista Melo sob um ângulo renovado, ao mesmo tempo em que nos colocam diante de uma coerência criativa que, mesmo atravessada por longos intervalos e por experiências em outras artes, segue firme.

Chama a atenção como o autor transita pelo cinema (é cineasta), pela música (compositor), pelos contos, mantendo, ainda assim, um eixo constante, quase subterrâneo, a costurar sua produção literária. Recentemente, passou a integrar a Academia Mineira de Letras, ocupando a cadeira que pertenceu a Benito Barreto. Tal reconhecimento institucional apenas confirma aquilo que seus leitores regulares já sabiam sobre a existência de um consistente projeto estético, paciente, silencioso e cuidadosamente arquitetado ao longo de décadas.

O ambiente

Patagônia já era um livro conhecido em seus vinte e cinco anos de existência, tendo sido lido inclusive por Ricardo Piglia, grande conhecedor das literaturas do sul do continente. É evidente como a estrutura do romance resiste ao tempo. A narrativa acompanha Otaviano Caldeira, mineiro que, no início do século 20, segue para a Patagônia atrás de Butch Cassidy e Sundance Kid, com o intuito de vingar o assassinato do irmão Virgílio. A imagem pode parecer cinematográfica — e é —, mas João a utiliza como ponto de partida para algo bastante diverso.

A Patagônia construída por ele retoma deliberadamente elementos do Velho Oeste, mas sem recorrer ao exotismo — aliás, distancia-se em muito de um faroeste. Ao contrário: João parece interessado em entender como um ambiente molda seus habitantes e, em contrapartida, como esses habitantes respondem ao ambiente. Isso remete de imediato à lição euclidiana de Os sertões: o meio importa, interfere, provoca, compõe. João opera algo semelhante, sem, contudo, transformar a paisagem em espetáculo. Ela pesa, pressiona, desloca.

Dia após dia, penetramos nas gargantas, subimos nos morros. As semanas se enfileiram e experimentamos a sensação de que nunca vamos chegar. Assim, exclamamos de júbilo quando o relevo começa a se alterar, estreitando as trilhas para que caibam nos vãos das montanhas. Bordejamos arroios e ribeirões, cascos e rodas quebrando o fluxo das correntes de água. À medida que o Chubut se afasta, pressinto que à minha frente a estrada se bifurca. É Juan Manuel quem me coloca a questão quando de um alto vislumbramos o rendilhado da cordilheira. Para o norte, ele me aponta, desvia-se o caminho menos marcado, que serpenteia até o lugarejo que chamam de Cholila, o esconderijo onde talvez se proteja o assassino de Virgílio.

A prosa é contida — e essa contenção não é gratuita. A beleza da Patagônia aparece sempre atravessada por uma agressividade natural, aquela arrogância da natureza descrita por Antônio Vieira. Chuva, frio, felinos, desconfiança generalizada, silêncios que valem mais do que diálogos. Os personagens se movem com cautela e falam como quem testa o terreno antes de avançar. Estão sempre buscando interpretar algo frente ao desconhecido. Muitas vezes, o próprio ambiente responde antes mesmo que o interlocutor humano o faça.

Essa escolha narrativa gera um movimento interessante: a tensão da história não precisa ser inflada artificialmente, porque ela está incorporada ao clima, ao espaço, ao ritmo. Em pouco tempo, o leitor percebe a imersão, mas não porque o livro lhe apresse; é a narrativa que o empurra naturalmente para a frente. Sem perceber, o leitor já está pesquisando sobre os dois foras da lei norte-americanos refugiados no sul, revendo mapas, tentando entender o percurso de Otaviano.

E o mais impressionante é o modo como João humaniza todos esses elementos. O leitor não encontra apenas personagens perdidos na vastidão patagônica; encontra sujeitos que constroem expectativas, que projetam sentido nos outros, na paisagem, no futuro incerto que têm pela frente. A Patagônia, em João, não é cenário. É interlocutora.

O ambiente

O veludo das lagartas verdes tem o mesmo impulso de busca — mas com outra forma, outra materialidade. Aqui, Antonio deixa o interior de Minas e vai para Belo Horizonte na década de 1970, atrás do filho Estevão, cujo silêncio progressivo o angustia. Também ele precisa lidar com um ambiente estranho, a modificar seu modo de andar, de falar, de observar o mundo.

A estadia de Antonio na pensão de Madalena revela uma das maiores habilidades de João: transformar personagens cotidianos em pequenas incógnitas. Francisco, Barnabé, os hóspedes — todos surgem primeiro como figuras de passagem e depois como partes essenciais da composição urbana. Belo Horizonte emerge como personagem não apenas porque é cenário, mas porque absorve quem chega, absorve até quem já nasceu ali.

Aqui, permito-me um parêntese pessoal. Vivo hoje em Belo Horizonte, depois de muitos anos em cidades pequenas e médias. Mesmo tendo circulado por outras capitais, várias delas, o primeiro impacto da vida cotidiana na metrópole me atravessou de modo semelhante ao que vejo no romance. Não foi apenas a escala dos prédios que me deslocou, mas a forma como as pessoas se comportam, o tipo de silêncio que se produz entre desconhecidos, o ritmo das relações. Ler João descrevendo isso — sendo ele mesmo belo-horizontino — fez-me reconhecer algo que eu não havia nomeado.

Em Curva do Alto, ele costumava abrir os jornais da capital e contemplar, na página de desaparecidos, aqueles rostos que tinham se convertido em meras fotografias. Faces consumidas pelo tamanho imenso das grandes cidades, diluídas no torvelinho de seres humanos que se mexiam num confuso tear. Ele se perguntava para onde teriam ido aqueles homens e mulheres e por quais razões se afastaram do curso rotineiro da vida de cada um deles, apagados do trabalho e da família, ausentes dos círculos dos amigos, se é que tinham amigos. Mas Antonio não lhes imaginava fugitivos para o anonimato de uma nova vida ou apartados da existência por um ladrão, um tarado, um desafeto. Ele simplesmente os imaginava consumidos pela metrópole. E, assim, temia perder-se também entre os cacos mutantes daquele caleidoscópio irrequieto, girando e girando ante seus olhos impotentes. Mais que tudo, receava descobrir Estevão apagado pelas mãos invisíveis da cidade.

O livro expressa com nitidez a reclusão do indivíduo moderno, especialmente nas cidades brasileiras do século 20, marcadas por um urbanismo que despersonaliza. Cada personagem carrega um segredo, uma defesa, uma tentativa de preservar alguma autonomia num ambiente sempre pronto a invadir. E é aqui que notamos como Patagônia e O veludo das lagartas verdes conversam entre si.

A mesma busca, dois mundos

Os dois romances lidam com protagonistas deslocados, arrancados de seus espaços de origem, impelidos por uma missão familiar. Ambos atravessam meios agressivos — a natureza patagônica e a cidade grande — e são obrigados a se transformar para continuar avançando. Isso não é mero detalhe; é o centro da escrita de João Batista Melo.

É claro que essa relação entre personagem e ambiente já estava presente em outras obras do autor, como Malditas fronteiras, em que imigrantes alemães tentam reconstruir a vida em Belo Horizonte. Mas, em Patagônia e em O veludo das lagartas verdes, esse elemento se radicaliza. O meio primeiro estranha, depois ameaça, por fim absorve.

A angústia inicial que atravessa ambos os romances não se mantém como um peso permanente. Ela se rearranja, se transforma, tornando-se ferramenta de adaptação. E é justamente essa transformação que garante a verossimilhança das histórias — talvez o aspecto que mais impressione na prosa de João.

Ao terminar a leitura, o velho oeste não é romantizado, tampouco a metrópole hostil é estilizada. O que emerge é o real. E ele é surpreendentemente próximo. Passos, gestos, silêncios são reconhecidos. Tanto Otaviano quanto Antonio poderiam estar ao lado de qualquer um, em momentos distintos da história, enfrentando dilemas muito parecidos.

Metáforas do presente

Ao fim, Patagônia e O veludo das lagartas verdes são metáforas vigorosas. São livros que tensionam o real, mas nunca o abandonam; são narrativas que nos devolvem a humanidade num tempo em que a linguagem parece cada vez mais estreita, incapaz de abrigar múltiplas camadas. João Batista Melo trabalha justamente nessa fissura: abre espaços de interpretação, de polissemia, de respiração.

Talvez por isso sua obra recente seja tão tocante. Porque, mesmo quando fala de bandoleiros norte-americanos ou de pensões de Belo Horizonte, ele está falando de deslocamentos, perdas, reinvenções, fronteiras — externas e internas. E, em um tempo que insiste em reduzir significados, João devolve à literatura sua tarefa mais antiga: ampliar.