É necessário pôr ordem no mundo; torná-lo previamente reconhecível para quem nele se aventura. Para isso, diversos dispositivos e recursos foram criados: as placas, as sinalizações, os mapas. E mesmo que todos eles não passem de signos que nada mais fazem do que criar a sensação de proximidade da realidade, não se pode negar a imensa utilidade de cada um.

Para muitos, o índice é apenas mais uma dessas ferramentas utilitárias, que carrega em si a finalidade de nos ajudar a navegar pelas páginas de um livro. Uma peça-chave na organização do conhecimento. Um mapa que nos avisa de rotas específicas, que colocam ordem no caos literário e que, em casos como os livros de cunho acadêmico, evitam a árdua tarefa de procurar um tema ou termo específico como quem procura uma agulha no palheiro.

Entre aqueles que conheceram o charme do índice, Jorge Luís Borges e Umberto Eco são os que mais se destacam. Em O nome da rosa, por exemplo, Eco usa o conceito do conceito para construir uma narrativa complexa, fazendo dele não apenas uma mera ferramenta, mas um símbolo da busca pelo conhecimento. Já no conto A Biblioteca de Babel, Borges, igualmente obcecado por listas e enciclopédias, recria o universo à imagem de uma biblioteca que contém todos os livros possíveis. Entretanto, ambas as narrativas, mesmo que de forma indireta, estão assentadas na ideia de uma organização contínua e, se a vida dos livros é pautada por ela, o mesmo não se pode dizer da vida de quem os lê.

O índice, em sua função primordial, não apenas organiza, mas antecipa. Ele cria a ilusão de controle, permitindo que se adentre um território com a certeza de que caminhos e temas já estão mapeados, que o desconhecido se reduzirá ao que se pode localizar entre capítulos e seções numeradas. No entanto, o que ocorre quando não há índice? Ou, pior, quando o existente não corresponde à realidade que se desdobra diante de nós?

No século 16, o explorador Álvar Núñez Cabeza de Vaca viveu uma experiência que pode ser interpretada como o desmoronamento de um índice: o colapso de uma narrativa de mundo previamente ordenada. Em 1527, ele embarcou como tesoureiro na desastrosa expedição de Pánfilo de Narváez à Flórida, uma empreitada que prometia riquezas e glória, mas que se desdobrou como um calvário — dos seiscentos homens que partiram, cento e cinquenta desertaram e, dos quatrocentos e cinquenta restantes, apenas quatro sobreviveram.

Como membro de uma expedição conquistadora, ele partiu munido de mapas, estruturas mentais e culturais que prometiam dar sentido ao Novo Mundo que encontraria. Afinal, o projeto colonialista era uma tentativa de transformar um continente caótico e “desconhecido” em algo familiar e ordenado, um reflexo do mundo europeu. Contudo, os naufrágios (tanto literais quanto simbólicos) não apenas o privaram das ferramentas que o ajudariam a interpretar o mundo, mas o forçaram a recriar e reordenar seu índice existencial a partir de uma nova experiência: o contato com a alteridade radical.

Reorganizar capítulos

Em meio às tragédias e provações, que incluem a doença, o frio, a fome e a escravização pelos nativos que estava acostumado a ver como escravizados, Cabeza de Vaca se viu obrigado a reorganizar os capítulos de sua vida. A linearidade de sua biografia foi rompida, substituída por um fragmentado percurso de sobrevivência. Curiosamente, sua condição de estrangeiro naufragado e despojado de poder o aproximou das populações nativas de uma maneira que poucos europeus experimentaram.

O índice de sua identidade, que antes o situava como um cristão espanhol, representante de um império expansionista, foi obliterado. Em seu lugar, emergiu uma figura híbrida, um xamã que curava com remendos de palavras em latim aprendidas na missa, mas cuja prática de cura era profundamente moldada pelas tradições indígenas, permitindo-lhe sobreviver e tornando-o um cartógrafo do indizível. Alguém que, ao atravessar terras desconhecidas, precisou redesenhar o mapa da própria existência.

Naufrágios, o relato de suas desventuras, publicado em 1542, não é apenas a narrativa de uma expedição que fracassou. Sua descrição dos povos indígenas é, para os padrões da época, incomumente empática. Em vez de retratá-los como inimigos ou meros obstáculos à conquista, ele reconhece sua humanidade, narrando seus costumes, sofrimentos e formas de organização com uma sensibilidade que contrasta com a brutalidade das crônicas de outros conquistadores.

Além disso, o testemunho de como a experiência de viver entre dois mundos forçou uma reconstrução biográfica que, em última instância, mostra-se tão falha quanto a própria expedição que o lançou para além-mar, serve também como exemplo de metamorfose pessoal de difícil catalogação. O místico, o fragmentário, o caótico tornaram-se os novos capítulos da vida de seu protagonista, que precisou encontrar novo sentido em meio ao que, para outros, seria apenas o vazio e o desespero da desorientação. Trata-se de uma narrativa de sofrimento e resiliência, mas também um apelo à coexistência e ao respeito mútuo.

Cabeza de Vaca, não apenas sobreviveu às tempestades e privações, mas emergiu como alguém capaz de reescrever o índice de sua própria existência. Não com a segurança dos antigos mapas, mas com a incerteza criativa daqueles que caminham no limiar do desconhecido. Quando finalmente retornou à sua terra natal, foi chamado pelo rei da Espanha a participar de outra empreitada, desta vez como governador do Paraguai. Mas, contrariando as expectativas dos nobres locais, ele se mostra extremamente empático com as dores dos povos nativos, posicionando-se contra a escravização dos mesmos, o que o torna extremamente impopular entre os colonos, a ponto de ser preso sob a acusação de má administração e enviado de volta à Espanha.

Mas o fato mais curioso é que, ao ser preso, seus pertences foram revistados e, entre eles, seus captores encontraram uma caixa com itens de sobrevivência. E qual não foi a surpresa ao descobrirem, entre algumas velas e agulhas de costura, um traje cerimonial xamânico completo e ornamentado — provavelmente do mesmo tipo usado por ele durante o seu período de curandeiro improvisado.

Assim, se o índice, em sua função livresca tradicional, nos conduz a um caminho previsível, Álvar Núñez Cabeza de Vaca nos mostrou, por meio de sua vivência pessoal, a existência de momentos em que a vida exige a criação de novos indicadores. Do tipo que não preza pela exatidão, mas que são provisórios, falíveis e profundamente transformadores.

Paradoxo

Enquanto a história pessoal de Álvar Núñez mostra um funcionamento ontológico da ideia de índice, no contexto prático ela surge como porto seguro, como âncora responsável por nos dar a sensação de que é possível trazer um pouco de ordem em meio ao caos. É por isso que ler sobre sua história transmite a agradável sensação de segurança.

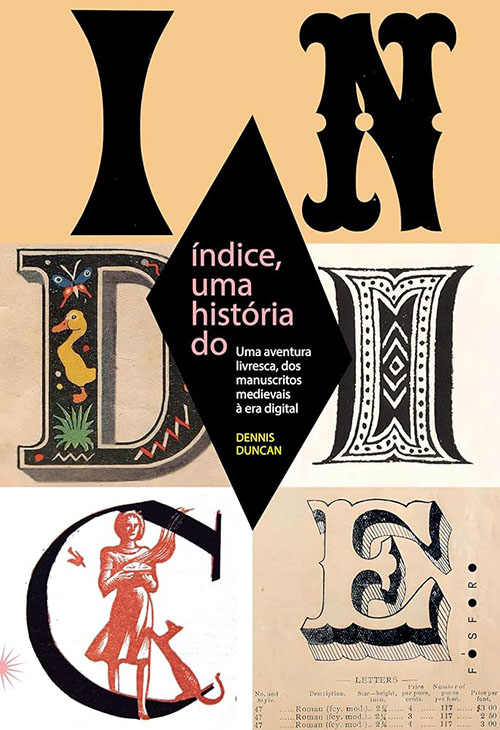

Em Índice, uma história do, Dennis Duncan leva o leitor em uma jornada desde os tempos antigos, quando os primeiros índices começaram a aparecer em textos religiosos e filosóficos. Por meio de histórias e anedotas curiosas e detalhadas, Duncan mostra que essa ferramenta é mais do que uma lista de tópicos. Para ele, é uma aliada poderosa que molda a forma como lemos e entendemos os livros e de como consumimos conhecimento:

Uma história do índice é, na verdade, uma história do tempo e do conhecimento, e da relação entre os dois. É a história da nossa premência de acessar informações com velocidade e de uma premência paralela de ter os conteúdos dos livros como unidades de conhecimento divisíveis, distintas e passíveis de serem fruídas individualmente. Isso é a ciência da informação, e o índice é o elemento fundamental da arquitetura dessa disciplina.

Talvez o maior paradoxo do índice seja que, ao ordenar categoricamente os elementos presentes em uma obra literária, ele também denuncia o quanto ainda falta organizar, o quanto permanece irrecuperável ou inalcançável no âmbito biográfico de quem a lê. Assim, em sua função cartesiana, ele busca domar o tempo e o conhecimento, organizando-os em porções manejáveis, enquanto a sua função ontológica nos desafia a aceitar o inclassificável, o fragmentado, o que não se submete a categorias prévias.