Tenho grandes frustrações e decepções, e grandes euforias. Amo e odeio apaixonadamente. Uma vida intensa, difícil, saborosa. Acho a vida uma grande aventura. Espero que os idiotas me compreendam.

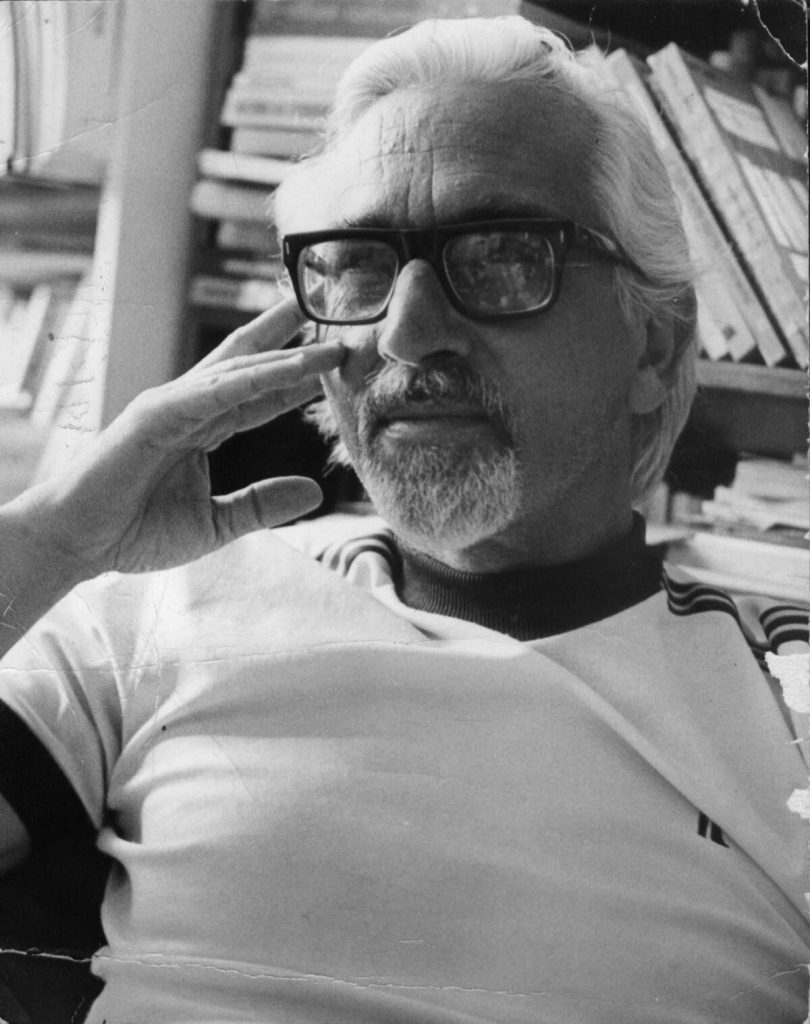

Samuel Rawet, em entrevista a Farida Issa, publicada n’O Globo de 18 de abril de 1970.

Primeira parte: Rawet ficcionista

Tudo o que há de absurdo e arbitrário no mundo concreto encontra logo um ponto de referência: o sonho. O encadeamento de imagens dessa experiência alucinatória é a metáfora mais antiga que existe para a aleatória sucessão de eventos do cotidiano. Raramente ordenada e linear, muitas vezes caótica e gratuita, assim é a vida. Por isso a comparação com os sonhos vem bem à mão quando o que se quer é representá-la de forma impactante e desesperançosa. Foi mimetizando o universo onírico, seu ritmo, seus ecos, seus jogos de luz e sombras, que a literatura moderna, desesperançosa por natureza, se estabeleceu. No entanto, proponho que por um minuto deixemos essa metáfora de lado. Não só porque esteja mais do que gasta — Borges e Joyce a esgotaram —, mas principalmente como uma mudança de postura diante da própria vida. A literatura, o teatro, a música, podem até ser sonho, mas a vida não o é. Restrinjamos a comparação ao território da arte. Permitamos que a vida só seja sonho em Calderón de la Barca, que a História só seja feita da mesma matéria de que são feitos os sonhos em Shakespeare. Estabelecida a distinção entre vida consciente e sonho — tema que sempre preocupou filósofos e cientistas —, estaremos aptos a nos deliciar, para valer, com a multifacetada obra de Samuel Rawet.

De um lado está a vida, do outro, e contra ela, a artilharia de Rawet, cujos textos — principalmente os ensaios — têm a mesma consistência do sono REM (de rapid eye movement, movimento ocular rápido). Este estado de sono, descrito em 1953 por Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman, caracteriza-se por uma atividade cerebral tão intensa quanto a que se desenvolve no estado de vigília. Os sonhos que transcorrem no sono REM têm componentes visuais fortes e são facilmente lembrados, ao contrário do que acontece com os sonhados em outras fases do sono. Apropriando-me da fórmula psicanalítica, diria que a obra de Rawet é a realização de desejos inconscientes, feita de conteúdos ocultos e inaceitáveis até mesmo para o próprio autor. Isso explicaria a alta velocidade de seu discurso, o hermetismo raivoso de alguns símbolos, o entrechoque de crenças díspares e as diversas ambigüidades — étnica, sexual, profissional — em torno das quais este entrechoque não pára de girar.

Uma vez que os livros de Rawet desapareceram há décadas das livrarias — exceto seu título de estréia, Contos do imigrante, de 1956 —, manda a boa educação que, antes de enveredar pelos seus textos, seja apresentada uma pequena biografia do autor: Samuel Urys Rawet nasceu em 1929, em Klimotow, aldeia de judeus poloneses próxima a Varsóvia. Quando tinha quatro anos, seu pai veio sem a família para o Brasil. “Nós ficamos lá, esperando, só vindo mais tarde, em 1936, quando eu tinha sete anos”. Até os vinte anos Rawet morou no bairro de Leopoldina, no Rio de Janeiro, e por isso dizia: “Sou fundamentalmente suburbano. O subúrbio está muito ligado a mim. Eu aprendi o português nas ruas, apanhando e falando errado, e chego a achar que este é o melhor método pedagógico”. Apesar do forte interesse que nutria pela literatura, principalmente pelos gigantes nordestinos — José Lins do Rego, Graciliano Ramos etc. —, só começou a escrever na faculdade, na Escola Nacional de Engenharia. Foi nessa época que enfrentou pela primeira vez o clássico dilema entre uma vocação pouco rentável, a literatura, e uma promissora carreira profissional. Dilema que lhe traria problemas para o resto da vida. Quando a José Olympio publicou os Contos do imigrante, Rawet já havia escrito dezenas de peças de teatro, e destruído praticamente todas. A experiência do livro de estréia foi fulminante: “Foi uma das poucas surpresas que tive na vida. Alguns artigos arrasavam o livro, que aquilo não era conto, que não era isso, não era aquilo, mas confesso que o que me chocou — eu não estava preparado para tanto — foram os artigos elogiosos. Principalmente o de Jacó Guinsburg, no Paratodos, aí por 1958”. No intervalo entre este e o segundo livro de contos, Diálogo, de 1963, Rawet teve sua peça Os amantes encenada no Teatro Municipal, pela companhia de Nicette Bruno e Paulo Goulart, e trabalhou como membro da equipe de Oscar Niemeyer, Joaquim Cardozo e Lúcio Costa, na construção de Brasília. Como engenheiro responsável pelo cálculo estrutural do concreto armado, ajudou a erguer a nova capital a partir do Rio de Janeiro: “O Congresso Nacional foi todo calculado por mim”. Em 1964 publicou a novela Abama e em 1967 a coletânea de contos Os sete sonhos. A partir daí as coisas começaram a desandar. Em 1968, Rawet, morando em Brasília, abandonou o emprego, vendeu seu apartamento e voltou ao Rio, onde se viu obrigado a financiar a edição de alguns de seus novos livros, quase todos de ensaios: O terreno de uma polegada quadrada, de 1969, Viagens de Ahasverus à Terra Alheia, em busca de uma passado que não existe porque futuro, e de um futuro que já passou porque sonhado (novela), Homossexualismo, sexualidade e valor, Consciência e valor e Alienação e realidade, de 1970. Eu-Tu-Ele, de 1972. Os últimos anos de vida foram os mais solitários, devido ao seu excessivo retraimento, à mania de perseguição e aos constantes conflitos com sua origem judáica. Numa entrevista publicada no Suplemento Literário de Minas Gerais, em 1979, concedida a Danilo Gomes, Rawet afirmou: “Meu maior conflito, e não sei se isso me enriquece ou empobrece, é pessoal, e ligado à minha condição de judeu, ou de ex-judeu, que mandou judaísmo e ambiência judaica às favas.” Segundo Rawet, o judeu é um vigarista, alguém acostumado a lucrar com a própria desgraça. Ao representar o papel de mártir, de eterna vítima de perseguições injustas, o que o judeu faz é pura chantagem emocional, com o objetivo de ser desculpado por certo comportamento xenófobo e auto-indulgente. Steven Spielberg recebendo diversos Oscars pelo filme A lista de Schindler — era algo similar o que o escritor tinha em mente. No final da vida, morando novamente em Brasília, Rawet isolou-se por completo do mundo social. Gostava de percorrer a pé, de dia ou de noite, as superquadras da capital federal, hábito que lhe valeu o apelido de o solitário caminhante do planalto. Em 1984, o escritor foi encontrado morto na sala de sua casa, em Sobradinho, vítima de um aneurisma cerebral.

Na minha opinião, o melhor livro de contos de Rawet é Os sete sonhos, sendo este conto especificamente, ao lado de Fé de ofício e Kelevim, os de que mais gosto. Os sete sonhos narra sucessivos saltos, de um plano onírico a outro, dentro de um mesmo e contínuo sono: uma urgente viagem de regresso ao primeiro sonho. No início encontramos o protagonista sentado numa poltrona de vime, observando um moinho movido à água, dentro de uma paisagem ensolarada. A cena é descrita com a precisão de um estrategista e o rigor de um matemático, o que torna inevitável a conclusão de que neste trabalho o Rawet engenheiro colaborou, e muito, com o prosador. O protagonista ergue-se da cadeira, deixa a varanda onde estava, contorna as árvores de uma estrada e se dirige ao moinho. Mas ao se ajoelhar junto a engrenagem que impele a mó, acorda no sexto sonho. “Na mesma posição em que adormecera para sonhar o moinho”. A narrativa adensa-se, tornando-se claustrofóbica, graças à busca incessante, por parte do narrador, dos possíveis nexos entre os sonhos. Após o último salto — espantado, o protagonista percebe que passara pelo primeiro sonho sem sequer notar-lhe o aspecto —, acorda num quarto de hotel, de volta à realidade. Mas no final a realidade inverte-se: andando na rua, um tremor lhe dá a sensação de que ter saído do hotel e estar andando na rua é, talvez, só o princípio “do primeiro sonho de outros sete, de sonhos descendentes, negativos, impregnados de sua ação cotidiana”.

O estrategista e o matemático que há no engenheiro-escritor também participam intensamente dos demais contos da coletânea. Em Kelevim, eles narram a perseguição de uma cidade imaginária — segundo o próprio autor, produto de sua preguiça mental —, a um homem “que teimava em viver, para escândalo de todos”. Dividido formalmente em cinco parágrafos, dois destinados à cidade, dois ao homem e o último ao impasse em que ambos estão metidos, a peripécia termina sem que nada acabe. Certamente em resposta à Pasárgada de Manuel Bandeira, chega ao fim com uma guinada abrupta do narrador: “Em Kelevim levo uma grande vantagem: não sou amigo de ninguém”. Tão provocativo quanto este, o terceiro conto que mencionei, Fé de ofício, vai mais longe na negação da catarse, essa experiência até certo ponto escapista, como objetivo a ser perseguido por todo texto de ficção: simplesmente não entrega ao leitor um conto acabado, fornecendo-lhe, no lugar, quatro páginas de ruminações e rubricas, anotações e esboços de uma narrativa ainda por ser escrita: “Tenho presentes dois esboços de personagens, e um semi-esboço de cenário, e não sei por que me deva agarrar a alguma convenção de conto, não formulada aliás, e só apresentar a história depois de solver em detalhes os enigmas que personagens e cenários representam. Talvez haja nisso o desejo de fazer atuar a minha vontade sobre as figuras da ficção, e, por aí, retirar-lhes a autonomia que naturalmente deveriam ter. O que suponho seja outra convenção. Receio, apenas, no meu desejo de não respeitar convenções, estar caindo em uma armadilha, isto é, escrever dentro de outra convenção, anterior às primeiras. Se isso for verdade, reverências, já que o papel não deve ficar em branco. E isso talvez não seja propriamente uma convenção ”. No parágrafo seguinte, o tom descamba para o jocoso: “As duas figuras têm como constante a insanidade mental. A primeira não sabe se é exatamente o cavalo branco de um general famoso ou uma poça d’água; a segunda oscila permanentemente entre os dois sexos, o que talvez provoque a gula de algum psicanalista”. E assim vai. A voz do Rawet ensaísta toma o controle da situação, como fizera antes num conto intitulado Raiz quadrada de menos um, desautorizando o ficcionista a finalmente dar início ao seu espetáculo de entretenimento. O saldo: um texto bem-realizado, paradigma de tantos outros gerados na faixa de tempo (1970-1990) em que os gêneros se interpenetraram e se confundiram furiosamente: meta-romances feitos de recortes de jornal, de minicontos, de bilhetes e de toda a sorte de elementos não-ficcionais; meta-ensaios feitos de deduções duvidosas e citações falsificadas, com o objetivo de se aproximar mais e mais da realidade pouco ordenada em que vivemos — com o irritante objetivo de provar que a vida é sonho.