Meu maior conflito, e não sei se isso me enriquece ou empobrece, é pessoal, e ligado à minha condição de judeu, ou de ex-judeu, que mandou judaísmo e ambiência judaica às favas.

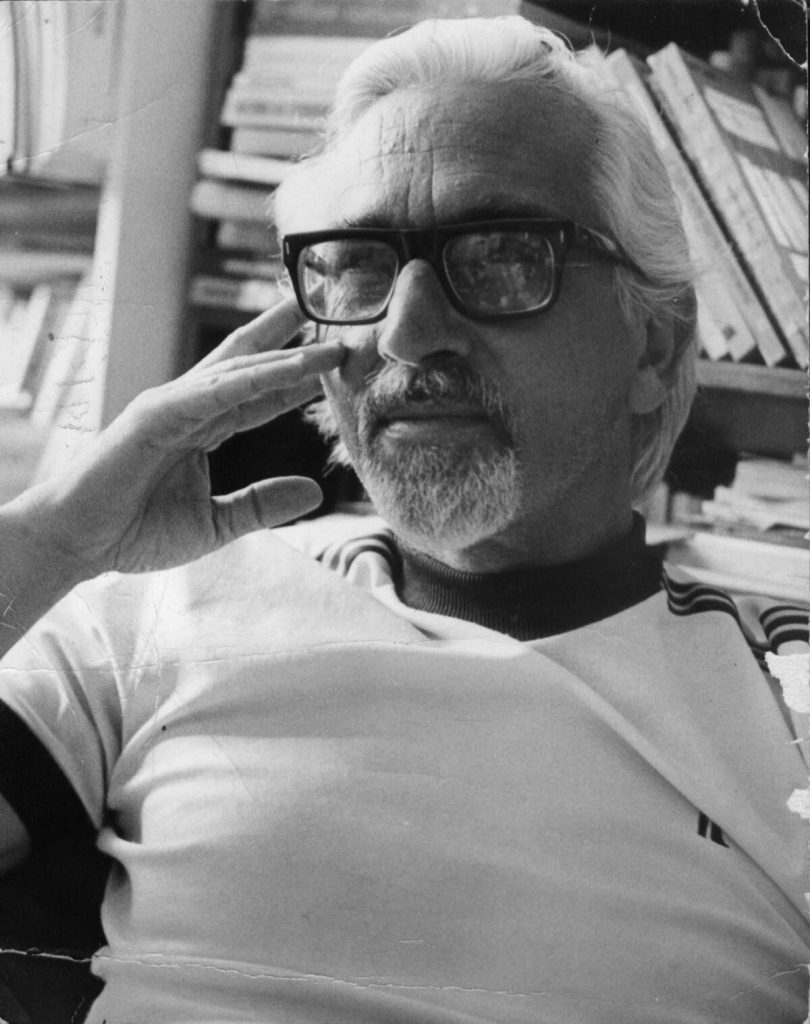

Samuel Rawet, em entrevista a Danilo Gomes, publicada no Suplemento Literário de Minas Gerais de junho de 1979.

Segunda parte: Rawet ensaísta

O Rawet ensaísta, metralhadora giratória disposta a mandar para a vala comum os atavismos da classe média, não é tão talentoso quanto o ficcionista. No entanto, algo muito peculiar se dá com esta segunda faceta do escritor: ela é imprescindível para o gozo pleno de sua produção mais difundida, os contos. Uma camada de verniz ficcional, do tipo que já começava a se difundir com o advento do pós-modernismo, recobre textos como, por exemplo, Consciência e valor, Memória onírica e A análise do eu, presentes, ao lado de outros três, no volume Alienação e realidade. Verniz cujo maior mérito foi o de desfocar os gêneros — onde termina o ensaio e começa a ficção? —, a fim de balançar o leitor, de deixá-lo inseguro, sem saber que postura adotar, que roupa vestir. “Não sei se até hoje foi realizado um estudo aproximadamente científico do sonho”, escreve Rawet, categórico, na abertura de Memória onírica. Trata-se de uma piada ou de uma armadilha? Quem, em sã consciência, seria tão ingênuo a ponto de reduzir o trabalho de Freud, de Aserinsky e Kleitman, sobre o sonho e o sono, a algo aquém do aproximadamente científico? O que se segue são ruminações disfarçadas de hipóteses científicas, que, no entanto — logo se vê —, beiram o misticismo. Estaríamos nós, leitores, diante de um estudo sério sobre o psiquismo humano, ou de um espetáculo de prestidigitação, de mais uma traquinagem do ilusionista dos Contos do imigrante?

Mas Rawet está longe de merecer a medalha de Primeiro Pós-Modernista Nacional. Razão pela qual fica difícil determinar, com segurança, se teria procedido intencionalmente ou não da maneira como descrevi há pouco. Sua técnica ensaística é a da sucessão de sínteses, a partir da apresentação simultânea de argumentos os mais contraditórios, raramente havendo espaço para dissecações analíticas. Por isso os textos deste opúsculo são tão curtos, apesar da pretensão enciclopédica que os originam. O mais longo deles, A análise do eu, não tem mais do que dezessete páginas, que podem muito bem ser lidas em menos de vinte minutos. Partindo de Santo Agostinho, passando por Kierkegaard e Freud, e chegando a Heidegger e Sartre, este ensaio pretende definir, de maneira revolucionária e de uma vez por todas, nada mais nada menos do que essa entidade volátil que nos habita, o eu. E é com tamanha raiva que Rawet se atira a essa tarefa, que acaba deixando de lado toda a preocupação didática. À maneira de um documentário projetado em alta velocidade, passam de forma alucinada diante de nós relatos autobiográficos, excertos dos filósofos, esboços e esquemas cifrados, como que desejando, mais do que expor e esclarecer idéias pouco usuais, nos hipnotizar.

Como se vê, os ensaios de Rawet transpiram a insanidade — talvez fosse melhor dizer: a incomunicabilidade — característica de seus contos. Um tipo de insanidade que se compraz com o travestimento. Até que ponto são realmente teóricos, e não ficcionais, os textos de suas obras analíticas? Muitas das conclusões a que o autor chega, no decorrer destes livros, nascem de lampejos ocorridos no vaivém do cotidiano. Não é à toa que o ensaio que dá título ao volume Alienação e realidade inicia-se como uma crônica: “Preocupado com o lançamento de um pequeno livro, no qual procuro, de um modo empírico e grosseiro, estabelecer noções de uma filosofia experimental e do que denominei exercícios de consciência, entro no Lamas. São duas horas da madrugada. Sexta-feira ou sábado? Detalhe. O Largo do Machado ainda movimentado, com motoristas, policiais e adoradores da noite. Jovens e velhos delicados me fazem pensar na graça possível de um gesto masculino, no garbo de um porte que pode ser uma antevisão do puro prazer de existir. Ou de ser. Aliás, me lembrei de outra hora, em que premido por necessidade inadiável, e estando o mictório dos homens ocupado, fui obrigado a usar o das mulheres. Um grande pensador já especulou sobre o assunto. Eu o vivi. A ambigüidade do gesto me fez entrever a imensidade da questão. E são vastas as conseqüências no plano teórico e prático. Entrei no Lamas com duas fomes, a primeira era a de amigos. Um homem só pode dizer eu sou a outro homem. Percebo que alguém me olha e que um terceiro olha quem me olha. E quem me olha se perturba completamente, ao perceber que percebem seu olhar. Nesse instante desabou para mim toda a Teoria do Olhar, de outro famoso pensador. Desabou a Teoria do Olhar e a noção de reificação”. A partir desse fato, Rawet passa a costurar uma série de conceitos tirados da antropologia, da filosofia, da medicina e da história da arte. A sucessão de argumentos é, só na aparência, um encadeamento lógico, não passando de um elaborado exercício de livre associação de idéias, no qual a ambigüidade tem papel central. Muitas vezes o leitor não consegue acompanhar o redemoinho argumentativo do articulista, tendo, como única alternativa, de se entregar ao texto. É quando se dá conta de que o objetivo deste redemoinho é justamente o de desferir sucessivos pontapés no traseiro da classe média letrada.

Por mais séria que pareça, há algo na loquacidade furiosa de Rawet — loquacidade aprendida certamente com Nietzsche e Cioran — que cheira de fato à pilhéria. Suas preocupações são as mais fundamentais da existência humana: a mecânica das etnias, do amor, da angústia, da personalidade, do comportamento social e sexual, da criação artística, do nascimento e da morte. No entanto, ele insiste em afirmar que sua análise, à maneira do exemplo acima, nasce sempre de um fato fortuito: “E foi no galeão, ao observar uma criança, que desabou para mim, embora nunca tenha acreditado nela, a teoria das três fases: oral, anal e genital. E desabou ao começar minha especulação pelo fim. Olhei para a criança ao refletir sobre o problema da responsabilidade infantil, e ao concluir, assustado (outra face da alienação em seu aspecto grosseiro: não ousar pensar determinada coisa, um resíduo absoluto), que a criança em qualquer idade é responsável por sua consciência”. Daqui somos conduzidos ao cerne da questão das — segundo Rawet — três consciências, rumo à análise do Eu-Tu-Ele.

Afirmações bombásticas, do tipo: “Outro fato da biografia de Freud: aos cinqüenta anos, ou menos, deixou de ter relações sexuais com a mulher. Em concreto: Freud era homossexual, e na Europa de então faltou-lhe a coragem de Gide para enfrentar a situação. A covardia levou-o a elaborar refinadas hipóteses, e a solução ideal para ele, e para outros homossexuais, era a abstenção, e outra coisa, um belo termo: sublimação” (A análise do eu), ou do tipo: “A consciência é Deus. Apenas. Os chineses já viram isso. Num de seus inúmeros exercícios de meditação, em que há realmente trabalho sobre a consciência, trabalho que um ocidental desconhece, que interessaria a um marxista com toda a sua mais-valia, numa dessas meditações o homem que medita se descobre como schen, deus, com d minúsculo” (Experiência de Deus), soam como o momento retumbante de um show de malabarismo com tochas e facas. Não querem realmente transmitir uma verdade, mas prender a atenção do leitor, retirá-lo dos trilhos, fazê-lo embarcar num carro em alta velocidade, desrespeitando todas as leis de trânsito. O objetivo do tom coloquial (o Largo do Machado, uma criança no Galeão) que evolui para uma assertiva furibunda (Freud era homossexual, a consciência é Deus) só se realiza se o leitor não desistir da leitura, se, em vez de fechar o livro, embarcar no vôo circular deste pensamento iconoclasta. O ponto de chegada, se é que há pontos de chegada nas associações helicoidais de Rawet, é a nota humorística, o riso e o risível: “Entro na Colombo, à tarde. Peço chocolate com torradas. Estou no salão de chá, ao fundo, junto à janela da Gonçalves Dias. Chove. As luzes acesas num dia chuvoso se fundem à claridade tênue do teto envidraçado, e se refletem nos belos espelhos emoldurados. Há ramagens e folhas cromadas. No alto, em um balcão, um velho pianista tenta acertar o tom de um samba de Baden e Vinícius. Art nouveau. Uma época. A época da psicanálise. Vejo um homem gordo, baixo, de camisa de seda e corrente de ouro no lado da calça. É bem recebido, e bem tratado. Garanto que é digno, honesto, correto, um modelo. E não tenho dúvidas, é um bom filho da puta. Das sutilezas mentais desses veados nasceu a panacéia. Pago, inspiro, assumo o máximo de dignidade que me é possível, deixo com displicência uma boa gorjeta, agradeço ao ascensorista com um leve bocejo de fastio. E na rua tenho vontade de dar urros!”.

O que este relato tem de delicioso são certas aproximações felizes — a art nouveau e a psicanálise, o samba de Baden Powel e Vinícius de Moraes e a camisa de seda do homem-modelo —, arrematadas pelo urro a céu aberto. Aliás, é justamente este urro que, a meu ver, desloca o ensaísta para longe da elite dos pensadores da descomunicação — posição por demais séria e taciturna — e o posiciona ao lado da turma do Pasquim e, para além do cartum e da crônica picaresca, de Nelson Rodrigues (“Quero crer que toda indignação é santa. E o brasileiro acredita mais no berro do que no arrulho”).

O grito do misantropo era tão intenso que não poupava nem a si mesmo: “Há tempos escrevi um pequeno trabalho sobre a burrice. Partia, é claro, de experiência pessoal. E a dupla experiência, a da burrice, e de quem escreve sobre a burrice, nunca me abandonou” (Consciência e valor). Mas, como os deuses da fortuna mostram-se às vezes piadistas de primeira, tudo indica que o Rawet ensaísta passará para a posteridade com um texto muito menos inspirado do que os que acabei de mencionar. Trata-se do esquisitíssimo (no pior sentido da palavra) Kafka e a mineralidade judaica, ou a tonga da mironga do kabuletê. Publicado em 1977, na extinta revista Escrita, a pretexto de comentar a obra do escritor tcheco e, mais especificamente, a recém-lançada tradução de Kafka, de Erich Heller, editada pela Cultrix, o artigo (rompimento com os judeus na forma de uma carta aberta? de um libelo? de um chute no balde?) começa desancando a palavra judeu e o povo judeu: “Não, não sou anti-semita, porque semitismo não significa necessariamente judaísmo, sou anti-judeu, o que é bem diferente, porque judeu significa para mim o que há de mais baixo, mais sórdido, mais criminoso, no comportamento deste animal de duas patas que anda na vertical. Não vou pedir desculpas pela linguagem vulgar. O meu vocabulário é o do carioca, e com pilantras é impossível, e inadequado, literária e estilisticamente, o emprego de vocabulário mais refinado. Quero pedir a essa meia dúzia de oito ou nove, ou quatro ou cinco, de judeus ou parceiros de judeus em suas transas marginais, que vivem me aporrinhando por aí, que desinfetem!”. E assim vai até a metade do texto. O que quer que tenha provocado semelhante desabafo, talvez nunca venhamos a saber. Para o leitor de hoje não faz muito sentido esta lamentável sucessão de cusparadas. Lamentável porque desacompanhada de argumentos, de pesos e medidas, de tudo o que possa conferir-lhe estatuto de reflexão. Da metade do texto em diante, Rawet se acalma e passa a discorrer, enfim, sobre a obra de Kafka. A tonga da mironga do kabuletê está para Alienação e realidade e os demais textos teóricos de Rawet assim como a ensaística está para o colunismo social. Por isso temo que irá sobreviver à extinção da obra deste grande autor. Extinção que tem tudo para se completar num curto espaço de tempo, haja vista o atual desinteresse das editoras e dos leitores pelas paisagens devastadas que este solitário caminhante visitou.