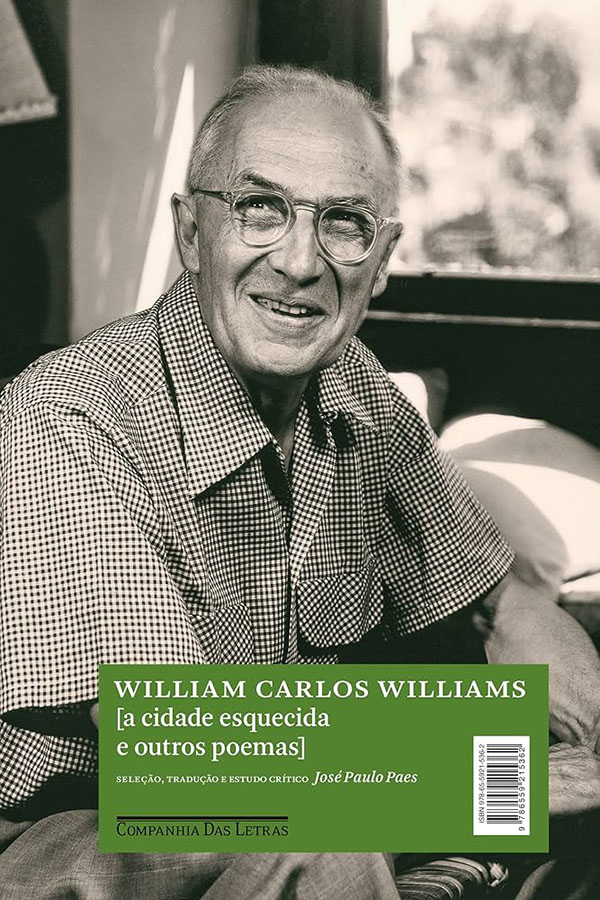

Antes de começar, devo fazer, como se diz em inglês, um disclaimer: não só William Carlos Williams é meu poeta preferido, como foi com ele que aprendi a gostar de poemas. E, mais ainda, isso se deu com a coletânea de poemas escolhidos e traduzidos por José Paulo Paes lançada pela Companhia das Letras em 1987, que ainda tenho cuidadosamente guardada na estante, com a companhia adicional, trazida pelo tempo, de tudo o que Williams escreveu ao longo da vida (todos os poemas, os ensaios, a autobiografia, além de uma bela biografia assinada por Herbert Leibowitz, Something urgent I have to say to you, de 2011).

Não que antes de conhecer aquele volume eu não gostasse de poemas. Gostava, mas era diferente. É que foi Williams quem me mostrou que era possível haver um gigantesco lirismo nas coisas mais banais da vida cotidiana, na rua, no bairro, e que elas podiam ser descritas com economia e precisão absoluta na escolha das palavras. Alguém poderá levantar o dedo e dizer que Drummond também possuía todos esses predicados; quem sabe haja quem me critique e diga que também faziam isso Bandeira, Mário de Andrade e alguns outros nomes de brasileiros mais ou menos contemporâneos a Williams e, como ele, modernistas. E eu seria, humildemente, obrigado a concordar. Mas essas coisas são assim mesmo. O clique para mim veio com Williams, e ninguém sabe de onde virá o estalo que irá nos despertar para alguma coisa, seja essa coisa a música, a arte, o romance, a poesia e, por que não dizer, o amor.

Aquele primeiro livro que li com os poemas traduzidos de Williams é, nada mais, nada menos, que o mesmo agora relançado, com uma nova capa e um novo título (antes era simplesmente Poemas; agora é A cidade esquecida e outros poemas. E, não poderia deixar de ser, a maldita atualização para o acordo ortográfico. Como o livro estivesse fora de catálogo há anos, tendo se tornado uma raridade em sebos, o relançamento vem, mais do que em excelente hora, até mesmo atrasado.

Meu respeito por aquela — esta — edição é tão grande que hesitei muito antes de selecionar e traduzir poemas de Williams para o Rascunho. Eu simplesmente não me sentia à altura de tentar fazer algo que José Paulo Paes fizera, antes, tão magistralmente. Relendo hoje as traduções, com olhos mais velhos, olhos que são também, hoje, de tradutor, continuo a admirar o trabalho de Paes tão profundamente quanto antes (para quem tiver curiosidade, acabei criando coragem e traduzi alguma coisa de WCW para o Rascunho #185, de setembro de 2015).

E as boas novas relacionadas a Williams não se limitam à oportuna reedição dos poemas selecionados pela Companhia das Letras. Numa iniciativa muito importante, a Círculo de Poemas está lançando uma edição completa do poema longo Paterson, com tradução de Ricardo Rizzo.

Todos os três grandes pilares do modernismo norte-americano, Ezra Pound, T. S. Eliot e William Carlos Williams escreveram o seu poema longo. No caso de Pound (Cantos) e Eliot (The waste land), estes poemas acabaram por ser as marcas pelas quais ambos foram mais celebrados, mesmo que, no caso de Pound, os Cantos sejam mais uma arregimentação ao longo do tempo de poemas diferentes, do que precisamente um poema “orgânico.” Ainda assim, o caso de Williams é bem diferente, pois, ao contrário de Pound e Eliot, seus poemas mais conhecidos são os curtos, que proporcionam a moldura mais adequada para a expressão das percepções cotidianas do poeta.

Coerente e harmônica

Não que Paterson seja realmente um poema épico (ainda que muita gente o classifique assim), no sentido que podemos, por exemplo, considerar A terra desolada de Eliot. Ao contrário deste, marcado pelos ecos da tragédia da Primeira Guerra Mundial, o universo das pequenas coisas e das cidades de interior, típico de Williams, é o que dá o tom aqui. Por outro lado, ainda que, como os Cantos, Paterson tenha sido escrito ao longo de anos, ele é de fato uma obra coerente e harmônica.

Williams, Pound e Eliot são os principais pais fundadores da poesia modernista norte-americana. Os três se respeitavam, mas não tinha como não serem poetas — e pessoas — mais diferentes entre si. Pound e Williams foram colegas de faculdade e começaram a escrever poesia mais ou menos ao mesmo tempo. Mas enquanto Williams se formou em medicina e passou a vida como médico pediatra de cidade de interior, Pound foi para a Europa ganhar o mundo, lendo, digerindo e reprocessando tudo o que pôde de todos os lugares e tempos, desde poesia clássica chinesa até Dante, passando pela literatura medieval céltica. Na Inglaterra, entre outras coisas, Pound apadrinhou Eliot, de quem editou pesadamente o Waste land, e gozou de grande prestígio, até que a enorme besteira que fez, de apoiar Mussolini, o fascismo e o antissemitismo, acabou por mergulhar sua reputação pessoal na lama — com injusta, mas inevitável, contaminação para a reputação da obra. Na realidade, não foi só a reputação que Pound perdeu: capturado pelo exército americano na Itália, no final da Segunda Guerra, foi julgado e quase condenado à morte por traição. Só escapou do fuzilamento, com a pena comutada para uma prisão psiquiátrica, porque uma avalanche de amigos influentes entrou em campo (cá entre nós, não foi muito difícil provar que Pound não batia muito bem das ideias). Ao passo que Eliot, por sua vez, mesmo que americano de nascimento, integrou-se de tal forma ao ambiente literário britânico que é usualmente chamado de poeta “anglo-americano”.

Na construção do modernismo norte-americano, poderíamos dizer, num balanço simplificado, que Pound foi o poeta hipercosmopolita que mais contribuiu para universalizar linguagem e temática, com influências que chegariam tão longe quanto o movimento hippie e a música de Bob Dylan. Eliot, por outro lado, provou para os ingleses — e europeus — que a América não estava condenada a produzir apenas baladas do velho oeste, podendo criar alta cultura nos moldes da alta cultura do Velho Mundo, até mesmo superior àquela. Já Williams, por sua vez, provou que, para escrever poesia, nenhuma grande viagem interestelar era necessária. O título do prefácio de Paes é emblemático: WCW: a arte de ficar em casa. Para Williams, não era preciso dar a volta ao mundo, escalar as muralhas da China, navegar pelos canais de Veneza ou tomar vinho num café em Paris. Ou seja: se Pound olhou para o mundo, e Eliot, para a Europa, Williams simplesmente olhou pela janela.

Para William Carlos Williams, bastava um carrinho de mão vermelho numa calçada, desde que quem se deparasse com ele soubesse o que fazer, em poucas linhas, com o que tinha diante de si:

Tanta coisa depende

de um

carrinho de mão

vermelho

esmaltado de água da

chuva

ao lado das galinhas

brancas

(O carrinho de mão vermelho, na tradução de José Paulo Paes, seguramente o poema mais famoso de Williams.)

Conforme passavam os anos, Williams e Pound ficavam cada vez mais diferentes, em todos os sentidos. O primeiro, além de tudo um sujeito de esquerda desde o berço, distanciava-se progressivamente e perdia a paciência com o amigo que ia cada vez mais para a direita, sem jamais, porém, mesmo quando Pound foi preso por conta de sua insanidade fascista, abandonar o velho colega de faculdade.

Uma obra-prima

Como fiz meu disclaimer na abertura deste texto, não fica nenhuma dúvida de que, entre estes três gigantes, Williams seja o meu predileto. Mas, à parte a confessa subjetividade de minhas preferências, causa objetiva estranheza o fato de que, no país que ama Drummond mais do qualquer outro, justamente aquele que, entre os modernistas norte-americanos, é o que mais se aproxima do estilo e da temática do poeta de Itabira, seja o menos citado e celebrado no Brasil. Assim, se você, até hoje, teve pouco ou nenhum contato com a poesia de Williams, a coletânea traduzida por Paes precisa ser a primeira, e obrigatória, parada. Não há novidade aqui. Era uma obra-prima em 1987, continua a sê-la hoje.

Uma obra-prima que começa pelo prefácio, um breve mas muito útil panorama sobre Williams e sua obra. Em seguida, há a seleção, nada menos que perfeita. Não seria possível escolher 56 poemas que melhor representassem a vasta produção de Williams ao longo de quase meio século. E, por fim, temos as traduções, de uma solidez e fluidez que fazem total justiça ao estilo do autor. Relendo traduções, hoje, é inevitável pensar que, aqui e ali, eu adotaria outras soluções. Mas isso é normal, um vício de tradutor, que acontece inclusive com minhas próprias traduções, com relação às quais sempre penso que poderia fazer diferente quando as releio tempos depois de publicadas.

A recomendação acima não quer dizer que a edição de Paterson seja algo de menor importância. Quer dizer apenas que ela não deve ser considerada a melhor porta de entrada para um leitor novato em Williams. Paterson foi originalmente editado, nos Estados Unidos, em cinco volumes, em 1946, 1948, 1949, 1951 e 1958 (o sexto estava inacabado quando Williams faleceu, em março de 1963, sendo acrescida postumamente à edição de volume único). O primeiro foi bem recebido pela crítica, mas o entusiasmo diminuiu do segundo em diante. E até hoje há quem diga que a grande motivação de Williams para escrever o poema foi a necessidade íntima de responder a seus dois grandes rivais, Eliot e Pound, que já traziam os Cantos e The waste land no currículo (os Cantos, ainda que concluídos só em 1962, vinham aparecendo desde 1915; e Waste land foi editado em 1925). Além disso, talvez Williams compartilhasse da crença de que alguém só poderia ser considerado um grande poeta se escrevesse um poema épico, numa espécie de maldição de Homero. Por um motivo ou por outro, o fato é que, ao longo dos anos, enquanto escrevia os poemas curtos, sua especialidade, Williams ia trabalhando em Paterson.

Paterson, no fim das contas, é um poema épico sem sê-lo. O personagem principal é uma cidade, na qual passa um rio, justamente na região em que Williams vivia, clinicava e escrevia poemas nos intervalos entre as consultas. Não há nenhuma grande tragédia, não há um Ulisses amarrado a mastros para escapar do canto de sereias, e talvez este tenha sido o motivo da decepção dos críticos. Afinal, perguntaram, é um épico, ou não é? Mas, ora, Williams jamais escreveria um épico típico, com batalhas, guerreiros e cenas de heroísmo. Paterson é, em última análise, uma grande coletânea sequencial de poemas líricos e cotidianos, justamente aquilo que Williams sabia fazer como ninguém. E, se nada mais fosse escrito depois, só a abertura já valeria o livro (na tradução de Ricardo Rizzo):

“O rigor da beleza é o que se deve buscar. Mas como encontrar a beleza quando ela está trancada no pensamento, para além de toda interpretação?”

Produzir um começo,

a partir de particularidades

e torná-las gerais, integrando

a soma, por caminhos tortos —

Farejando as árvores,

só mais um cachorro

num bando de cachorros. O que

mais haveria? E o que fazer?

Os demais se foram —

atrás dos coelhos.

Apenas o manco ficou — sobre

três patas. Coça na frente e atrás.

engana e come. Desenterra

um osso mofado.

Porque o começo é seguramente

o fim — já que não sabemos nada, pura

e simplesmente, além

de nossas próprias complexidades.

A edição da Círculo de Poemas está caprichada, trazendo os prefácios e notas explicativas de Williams presentes nas edições norte-americanas da icônica New Directions. O volume conta também com um posfácio do tradutor, bastante esclarecedor, chamado, de maneira feliz, Coração americano. No que mais conta, é importante destacar a tradução primorosa de Ricardo Rizzo. Verter Paterson não é tarefa trivial. Se tivessem me oferecido, creio que não teria aceitado a empreitada. Acharia mais fácil encarar o notoriamente impossível Finnegans Wake, de Joyce. Nem tanto por causa de desafios semânticos ou sintáticos, mas pela densidade do lirismo.

Há, no entanto, um pecado, talvez capital: a edição não é bilíngue. Qualquer pessoa que aprecie poemas sabe que, quanto a traduções, este é o gênero literário mais problemático. Em nenhum outro é tão grande a importância da musicalidade, do ritmo, da escolha das palavras, do contexto, das aliterações e das metáforas. E tudo isso é difícil de enfiar na mala e transportar de uma cultura a outra. Um poema traduzido é uma adaptação, na qual o tradutor é quase um coautor. Pense em “traduzir” um concerto para piano de Mozart para a Banda de Pífanos de Caruaru. No resultado, você terá uma música que até poderá ser belíssima, mas que apresentará apenas uma ideia da original, somada a uma importante contribuição de quem a interpreta. Com poemas é a mesma coisa. A edição bilíngue serve para que o leitor, mesmo que não domine a língua de origem, possa comparar, criticar e, mentalmente, pensar em soluções diferentes das escolhidas pelo tradutor. Claro, não sou ingênuo e entendo a questão do custo. A versão brasileira de Paterson tem 368 páginas, o que significa que teria quase 700 numa edição bilíngue. Num gênero de pouquíssimos e paupérrimos leitores como é a poesia, tal empreitada poderia representar um efetivo suicídio comercial. Mas e se a obra fosse publicada em volumes, como foi na origem? O fato é que, sejam quais forem as explicações, não se deveria editar poemas traduzidos em edições não-bilíngues. Ainda que, ressalto, a tradução de Ricardo Rizzo seja excepcional.

No fim das contas, porém, o que se deve fazer é celebrar, tanto a mais do que oportuna reedição da seleção e tradução de poemas feita por José Paulo Paes em 1987, quanto a importantíssima disponibilização de Paterson aos leitores brasileiros, pelas hábeis mãos de Ricardo Rizzo. Em nosso mundo sofrido, quanto mais poesia, melhor. E quanto mais William Carlos Williams, melhor ainda.