Após um ano do falecimento de sua mãe, em 2011, Maria del Rosário Otero Vieites também se despediu do mundo, de morte natural. Sozinha, no apartamento em que morava, em Culleredo, na Espanha, o corpo mumificado foi descoberto cinco anos depois. Essa foi uma história real, escrita pela jornalista Silvia Rodriguez Pontevedra e publicada pelo jornal El país, em 14 de julho de 2017. Foi o disparo para Marcela Dantés escrever seu primeiro romance, Nem sinal de asas.

A autora procurou Silvia Pontevedra para juntar mais detalhes sobre o caso, além de colher informações com vizinhos e com a Guarda Civil. O livro traz, portanto, não só uma fusão da ficção com a realidade, mas também da escritora como jornalista investigativa. Ao transformar a realidade — justamente o ponto de partida da narrativa —, Marcela se concentra no mais ambíguo (e doído) da natureza humana por meio de personagens e cenários bem construídos.

Há que se considerar também que, por vezes, a vida tem ares de ficção. Como é possível uma pessoa ficar cinco anos morta sem ninguém perceber, nem que seja pelo cheiro? Parece inverossímil descrito num romance, mas a ironia está no fato de ser a mais pura realidade. A mumificação natural costuma produzir pouco cheiro e os ambientes secos são propícios para aumentar a velocidade de desidratação do corpo, evitando a putrefação (“Anja morre com o ar-condicionado ligado”). Corpos magros (“Anja era muito magra, e a cada dia mais”), que não têm gordura para apodrecer, naturalmente, são fortes candidatos a esse processo. O corpo seca. Essa é a primeira camada da história, destinada ao jornal. Já as camadas subterrâneas se desdobram na história de Anja, para além do corpo seco, à medida que evoluímos em alta velocidade na leitura. É um livro difícil de largar.

Estilo e conflito

A narrativa é contada em dois tempos em linhas paralelas: o da personagem principal, Anja, na sua iminente morte (porque ela vai morrer, “se não for hoje, amanhã sem dúvidas”) e o de Ramiro, o porteiro do prédio “com todas as rugas acumuladas com raiva numa pele ressequida”, cinco anos após a morte da mortinha, que é anunciada logo na quinta página do livro e diz a que veio: “Anja vai morrer e não quer deixar qualquer coisa para que outra pessoa tenha que arrumar. (…) Morrerá como viveu: sem precisar de ninguém”. Ainda neste capítulo, está o primeiro depoimento de Ramiro. Dessa forma, a autora constrói o cenário narrativo para nos adentrarmos com sede de respostas.

Marcela escreve de maneira fluida, com humor e ironia que parecem segredar detalhes (já disseram que Deus está nos detalhes). São pequenas pérolas escondidas na narrativa que, ao serem descobertas, despertam a cumplicidade de quem lê com a mão de quem escreve. Rimos juntos. Nos dão fôlego para suportar o mais doloroso da condição humana, que não é o fim, mas a solidão.

A meu ver, o maior conflito da história se dá no nascimento de Anja. Ao conceber a vida a alguém, nasce também uma mãe:

Nasceu Anja, pretinha feito o pai. Três quilos duzentos e oitenta gramas envoltos em pele escura, e isso era tudo o que Dulce pensava enquanto olhava aquele bebê ainda sujo de sangue e vérnix que colocaram no seu colo cansado (e branco).

O narrador se remete à mãe da personagem, na maioria das vezes, pelo nome. Dulce. Distante de nós (e de Anja), ela é muito mais Dulce do que mãe. Anja, por sua vez, também é muito mais Anja do que filha. É possível ser filha na ausência de uma mãe?

Célula sem voz

Nas primeiras semanas de vida da menina, Dulce passa na pele da recém-nascida, na intenção de branqueá-la, um chumaço de algodão embebecido em suco de limão, o que desencadeia, com bolhas rosadas pelo corpo, uma reação alérgica — e uma dependência psíquica — para o resto da vida. As bolhas tornaram-se uma doença autoimune. As células que não respondem — estou aqui! — ainda que saudáveis, são destruídas pelo sistema imunológico. Anja era uma dessas células, sem voz.

Não há agressividade em Anja, “que levava a vida nas pontas dos pés”. Nem diante dos abusos que sofre desde pequena, da mãe, que não se reconhece na imagem da filha, tampouco dos abusos da vida adulta, como os de Ramiro, cujas mãos “flácidas, ainda cheias de dedos, moles como se fossem parte de um corpo sem vida, mas decididas como se não”.

É comum associar agressividade com violência. Agressividade, ao contrário da violência (que é muro), é membrana porosa que possibilita movimento. É possível entrar e sair. Ela filtra o que não é bem-vindo, como uma proteção necessária e saudável. Anja não tem membrana, nem asas. Aceita a violência. A falta de nãos revela sua identidade atrofiada, dependente, mumificada, em que o corpo autoimune não reconhece o que leva por dentro e ataca as próprias células, sejam boas ou ruins. Um corpo que é casa para o desconhecido, algo desconectado de si, tal qual o corpo de um gato que carrega um rinoceronte. Ou uma anja num corpo de mulher. Esse estranhamento entre o recheio e a casca se estende para uma fusão entre o objeto (corpo) e o fundo (gestalt), “pois a pele de Anja era exatamente da cor da madeira da porta da sua casa”.

Contraponto e acaso

Anja passa a vida na solidão de um apartamento-hotel, lugar de passagem em que ela se instala. Solidão que se transforma em companhia até depois de sua morte.

Sozinha era como ela gostava de ser (…). Era algo que ela carregava em si, desde muito pequena, uma solidão incorrigível e áspera (azul). Algo que, como tantas outras coisas, irritava profundamente a sua mãe.

Para dentro dessa reclusão, Marcela faz um contraponto com personagens cheios de vida: um pai (que ama de volta como amam os vira-latas), um gato (manco e louco que ela oferece água, um resto de atum e um nome), um amigo de infância (com quem ficar em silêncio também era um jeito de conversar), um amor (que era febre em Anja), um vizinho criança (que, ao crescer, era só um aceno discreto, quase invisível), uma amiga da faculdade (que é nome de capítulo, ao invés de um número como todos os outros, assim como o Tio Jesus).

Nem sinal de asas é o tipo de livro-chocolate que, ao se aproximar do fim, me fez desacelerar a leitura para durar mais. Ajeitei o quadradinho de chocolate no céu da boca (dessa vez, não mastiguei) e deixei dissolver. Quando acabou, parei. Respirei (foi preciso). Percebi, como na prática de ioga, o que a leitura fez com meu corpo e meus pensamentos.

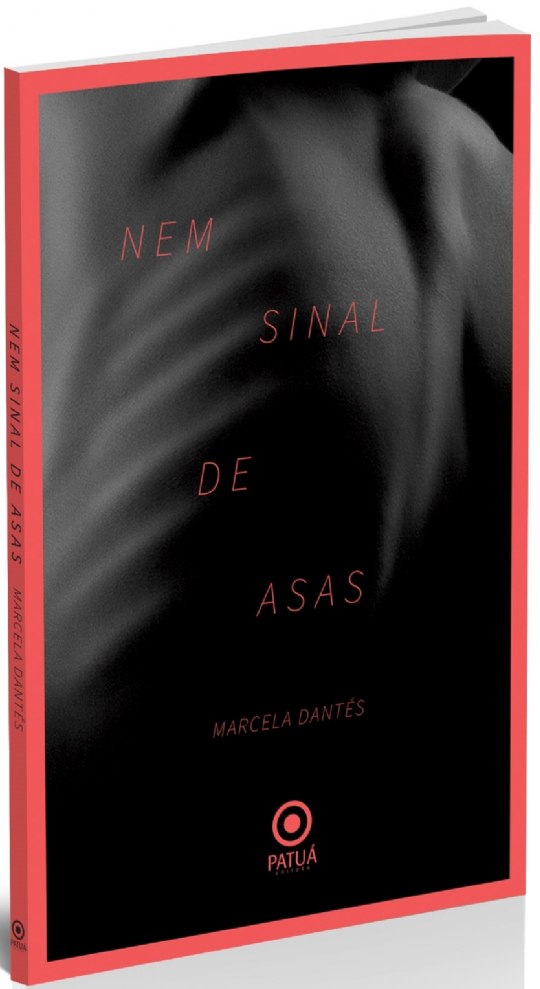

Nesse estado meio meditativo, mas com os olhos bem abertos, voltei para a capa (de Leonardo Lott). Toda capa tem, no mínimo, duas leituras. A primeira sob o impacto da ignorância acerca da história, uma leitura de imagem com base em suposições e indagações (mais perguntas do que respostas). A segunda, após ler o livro, com a intimidade instalada, uma leitura com significados particulares, o que cabe em mim (mais respostas do que perguntas), ainda que dúvidas pairem no ar.

Na capa, uma fotografia com baixo contraste em preto e branco (mais preto do que branco) das costas-costelas nuas, enquadrada em uma moldura (ou será a janela de um apartamento?) de cor indefinida entre o vermelho (sangue?) e o rosa (bolhas sobre a pele?). A tipografia do título, tímida e muito fina, diria frágil (atrofiada?), foi aplicada na cor de bolhas pelo corpo, numa fusão com a cor da moldura da janela. O título sussurra, nem sinal de asas, salpicado sobre as costas nuas, como que por acaso. Um acaso que é a vida de Anja. E a de todos nós.