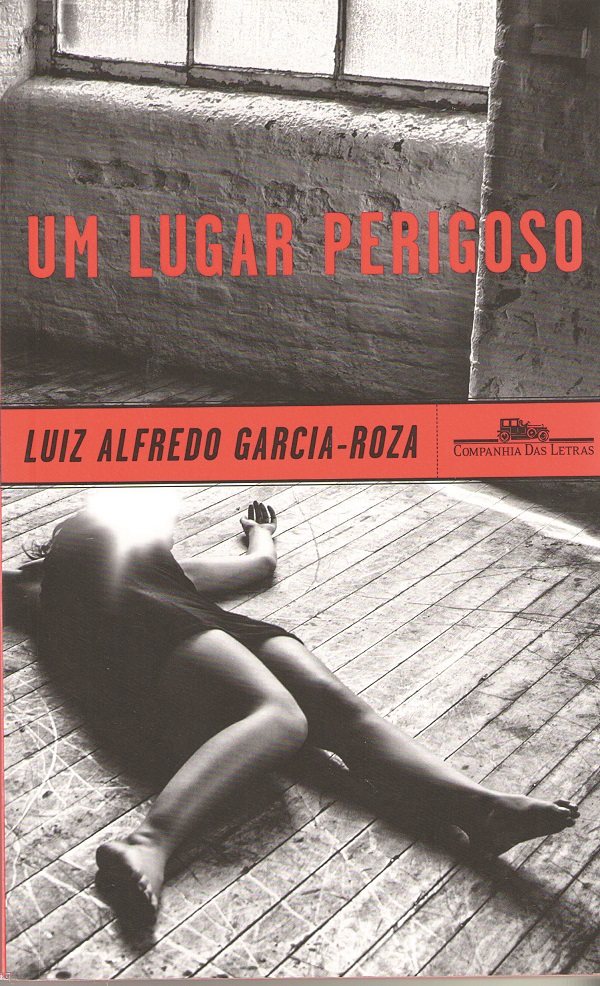

Luiz Alfredo Garcia-Roza faz de sua atividade como escritor de narrativas policiais uma pesquisa. A cada livro, o autor parece testar algum limite do gênero, desde a porosidade na demarcação da cena do crime, até as marcas do testemunho do homem velho que constrói personagens que, como quem envelhece, esquecem os crimes (esquecer será um crime? e lembrar?) ou cujos depoimentos, por desimportantes, seriam esquecidos pelo investigador. É também esse o caso de Um lugar perigoso, o décimo primeiro romance policial do escritor que, desde O silêncio da chuva, com que estreou em 1996, vem construindo uma obra com regularidade e força na literatura contemporânea.

No novo livro, acompanhamos a história de Vicente Fernandes, um professor de literatura aposentado após ser diagnosticado com uma síndrome que afeta a sua memória e o faz suprir os esquecimentos com fabulações sobre a própria vida. Para lidar com a doença, faz anotações em cadernetas registrando eventos de que possa se lembrar posteriormente. A trama se inicia após Vicente ler, numa dessas cadernetas, uma lista com nomes de mulheres e, ao fixar-se no nome Fabiana, associá-lo à imagem de um corpo nu de mulher, sem rosto, com os membros separados do tronco, “como os de um manequim de vitrine”. Sem poder decidir o que é fato ou ilusão, angustia-se:

Mas ele havia lido também que na memória nada se perde, que o passado se conserva integralmente, e que o esquecimento é uma defesa contra a emergência desse passado armazenado cada vez que precisamos recorrer a ele. Isso queria dizer que a função maior e mais importante da memória não é lembrar, mas esquecer. Esquecemos para não nos afogarmos num interminável tsunami de lembranças. No caso do nome Fabiana, ele tinha apagado a lembrança, mas não tinha apagado a lista da caderneta. Essa lista ficara como signo externo de algo que fora esquecido ou como fragmento de algo que se perdera.

No território da memória, delineado nas reflexões do professor de literatura, disputa-se a sobrevivência. Saber sobre Fabiana torna-se tão decisivo para Vicente porque sabe que o esquecimento não é um apagamento, mas uma rasura: o rabisco, a ilegibilidade convidam à leitura do que se esconde, do que se considerou um erro. E por isso esquecer não significa uma destruição da linguagem, mas antes, na medida em que o rabisco, o risco ilegível já são uma forma de escrita, esquecer é também uma maneira de falar. É por isso também que Vicente, angustiado com o nome intrigante que lhe aparece na caderneta, mergulhando em lembranças das quais não pode saber a veracidade, conclui: “A memória é um lugar perigoso”.

Suspense inusitado

À expectativa de um romance policial, o título do livro, Um lugar perigoso, conduz a imaginação do leitor à cena do crime. E, de fato, ao longo do livro, a dificuldade em estabelecer tal cena produz um suspense inusitado (e ao mesmo tempo caro à obra de Garcia-Roza): há crime? Pois o há em sentido lato: se é a memória o lugar perigoso, então é a memória a cena do crime. Mas de que crime se trata então, e qual a necessidade de investigá-lo? Parece que o engodo em que cai o leitor com o título é uma pista forte. Por um lado, a confiar na linguagem, a cena do crime é, de fato, a memória. Por outro, a desconfiar da linguagem, o leitor tende a esquecer que a palavra “lugar” pode localizar um espaço simbólico. Se o crime é a cena em que a lei não foi cumprida e a verdade não foi estabelecida, então terá sido algo como um crime a ambiguidade desse título, que suspende a verdade do sentido das palavras à espera da leitura investigativa que restitua a unicidade semântica. Em se tratando de literatura, se a unicidade do sentido não puder ser restituída, pode-se considerá-la um crime de lesa-linguagem.

A consistência da obra de Garcia-Roza reside nessa densidade reflexiva de fundo, que é tanto bebida na tradição do romance policial quanto no recurso que possibilita a pesquisa livro a livro do narrador — a psicanálise. Ao longo do romance, o professor Vicente ocupa-se em traduzir para o português, por encomenda de uma editora, os contos de Poe. E é o próprio narrador que, ao descrever Vicente buscando recordar-se de traços de memória que o conduzam ao nome de Fabiana, o situa “numa impossível sessão psicanalítica em que fosse ao mesmo tempo psicanalista, paciente e arqueólogo”.

Ricardo Piglia, num de seus brilhantes ensaios chamado Os sujeitos trágicos (literatura e psicanálise), dedica-se a elaborar a relação entre psicanálise e gênero policial, defendendo que o detetive (invenção de Poe), que procura interpretar (é um leitor) os sinais do que aconteceu, cuja existência é o indício de que a polícia funciona mal (pois os crimes pululam), “é o derradeiro intelectual, mostrando que a verdade já não está nas mãos dos sujeitos puros do pensar (como o filósofo clássico ou o cientista), mas deve ser construída em situação de perigo, função que passa a encarnar”. A impureza do pensamento detetivesco, diferentemente da tragédia, na qual o personagem investiga a verdade da própria vida, consiste em um (o detetive) interpretar a vida do outro (o criminoso) na qual se acha estranhamente implicado. No herói trágico, o analisando; no detetive, o analista: segundo Piglia, “a psicanálise tem algum parentesco com essas formas”.

Sem cadáver

A estranha implicação do detetive no caso se dá por iniciativa do professor Vicente, que procura a polícia para relatar a insistente imagem da mulher desmembrada, associada ao nome de Fabiana na caderneta, associada à síndrome de que é portador, sugerindo-se como suspeito de ter cometido um crime que não se sabe se ocorreu. O delegado Espinosa, o personagem central da obra de Garcia-Roza, considera a história curiosa mas a princípio sem interesse policial pois não há cadáver. Ao que Vicente, intrigado, pensa:

Então era um cadáver o que estava faltando. Sem cadáver não há crime. Um corpo atirado num alto-forno dissolve-se por completo, é transformado em fumaça. Isso elimina o crime? O fogo intenso, ao eliminar o corpo, elimina o crime e consequentemente o criminoso?

Vicente dá-se conta das implicações éticas de a cena do crime ser o sujeito. É possível que o paradigma de tal cena seja o nazismo. E, no Brasil, a ditadura civil-militar e seus desaparecidos (ou seja, sequestrados, torturados, assassinados). É como se reconhecer o sujeito como cena do crime fosse o turning point para a construção de uma ética que não se restringe à aplicação da lei, de uma ética na qual o lugar de fala do sujeito é, ao mesmo tempo, o lugar de fala do outro. Como se, ao fazer jus à proposição de Lacan “o inconsciente é o discurso do Outro”, o consciente que fala com base na cidadania reconheça que esta fala, tracejada pelo inconsciente, é também a fala do Outro.

O crítico Karl Erik Schollhammer estudou as transformações da cena do crime na literatura moderna no ensaio de abertura de seu livro Cena do crime: Violência e realismo no Brasil contemporâneo, publicado em 2013. Ao flagrar, tomando como paradigma a obra de Rubem Fonseca, uma transformação na compreensão da função do detetive como “agente da racionalidade”, típica das narrativas policiais do século 19, Karl Erik propõe o crime — e sua cena — como cena de desconhecimento progressivo para o investigador, que quanto mais sabe sobre o que aconteceu menos sabe sobre por que, como, quando, onde aconteceu.

Assim, a crise do detetive como agente da racionalidade do século XIX torna-se emblema de uma narrativa cética que questiona tanto a integridade do sujeito da ação quanto o alcance de sua razão. Surge daí uma cegueira por parte do sujeito em busca da verdade, e o crime passa a ocupar na narrativa policial o ponto focal dessa limitação de conhecimento, interrompendo a ilusão de uma coerência causal entre o acontecimento e suas condições. Como consequência, a própria temporalidade narrativa é colocada em questão na cesura entre a causa e o efeito que não será mais suturada por uma explicação final.

Para uma narrativa cujo cadáver é a memória — pois é ela que morre para o professor Vicente — a cegueira de que fala o crítico começa por ser enunciada pelo próprio criminoso, de modo que para o detetive a cena do crime é o outro. Assim o detetive encontra o analista, com a função de ajudar o criminoso a construir a cena do crime, trabalhando em prol da enunciação do crime silenciado. Já que, como afirma o narrador durante uma reflexão do professor Vicente, é “mais fácil enterrar um cadáver real do que uma ideia de cadáver”, então a função do detetive é preservar a ideia de cadáver, procurando restituí-la ao crime, localizá-la na cena confessional.

O delegado Espinosa precisa localizar-se diante do suposto criminoso de modo que torne viável ver, em algum momento da investigação, a cena do crime. Trata-se de posicionar a sua escuta diante da fala do outro. A narrativa acompanha a construção desse posicionamento. E, em dado contexto, o instrumento de conhecimento de que dispõe o delegado é a metáfora:

— Então, continuo acreditando que a memória do professor Vicente é como uma estrada malconservada, com grande quantidade de buracos, alguns capazes de engolir um carro, o que a torna perigosa e, em certos trechos, intransitável; o professor Vicente é o operário que, solitariamente e com uma máquina de asfalto já danificada pela própria estrada, preenche os buracos refazendo sua suposta continuidade. Não o vejo como um indivíduo perigoso, o que vejo como perigosa é a sua memória.

A disponibilidade para o trânsito nessa estrada, ainda que malconservada, chama a atenção. É como uma estrada pública, essa memória, onde não se paga pedágio para transitar, onde não há engarrafamentos pois poucos se interessam por percorrer essa memória. Sobretudo interessa tal estrada pois ela pode conduzir à cena do crime. Não é culpa do operário se o seu recurso de manutenção da estrada já não funciona tão bem.

Qualquer estrada da memória pode conduzir à cena do crime? Em sentido lato, sim. Como juntar os membros da mulher lembrada? Terá sido um crime deixar de fazer parte dela, ao nascer? Mas quem disse que se trata da mãe? E quem disse que não? Como sobreviver a uma memória que sabe que esqueceu mas pode ter inventado? E não parece, ao final dessa leitura, que a literatura é uma maneira de inventar as lembranças daquilo que foi esquecido? Que a literatura confere o testemunho de quem escreve, só que pelo avesso? Um escritor aos 78 anos, que viveu como professor de teoria da psicanálise até cerca de 60 anos de idade, quando se tornou escritor policial, não estará ele experimentando, junto com o professor de literatura Vicente, esquecer-se do crime de lesa-linguagem que é a literatura?

A literatura policial flerta, por definição de gênero, com a subliteratura, com a literatura que esquece a linguagem com que se constrói. Seu parentesco com a linguagem jornalística, com o submundo do crime e da polícia, com a semioficialidade do detetive, a sua estrutura narrativa mais ou menos codificada, tudo isso contribui para essa proximidade do gênero com a literatura popular, o que é ironizado pelo narrador ao focalizar Vicente em sua síndrome de esquecimento: “Claro que não temia ter se transformado numa grande barata, mas temia não reconhecer a imagem refletida no espelho”. Entre Kafka (e a metamorfose em inseto de Gregor Samsa), Machado de Assis e Guimarães Rosa (e os personagens de seus contos que não se reconhecem diante do espelho), a cena de Garcia-Roza desenha — não sem ironia — a obviedade da verossimilhança: “Claro que…”. Pois, ao contrário dos personagens de Machado e Rosa, Vicente sabe que sofre de uma síndrome que pode fazê-lo, durante uma crise, não se reconhecer diante do espelho. Esse substrato narrativo lógico é o que torna a leitura de uma narrativa policial tão fluida, em geral, com a sensação de que, relevando-se as ironias atravessadas, parece verdade.