Um século e meio após os paradigmas baudelairianos do flâneur como um dos retratos do poeta moderno e da cidade como sua paisagem “natural”, pode-se dizer que a experiência urbana contemporânea encontra-se em avançado estado de deterioração. A rua em burburinho e seus tipos anônimos já era um local de surpresas no século 19, mas essa experiência se tornou tão agressiva no 21, com seu capitalismo alucinatório, que a vida urbana transformou-se em sobrevida. O poeta, todavia, continua sendo o melhor cartógrafo dessa sobrevivência na cidade.

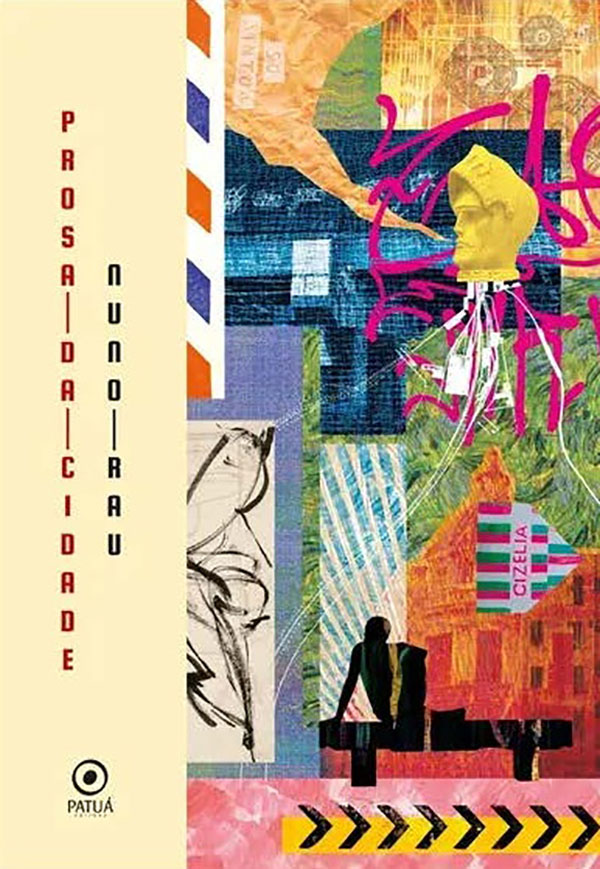

É como situamos o livro de poemas Prosa da cidade, de Nuno Rau, conhecido coeditor da revista mallarmargens, finalista do Prêmio Jabuti de Poesia pelo seu Mecânica aplicada (2017). Nuno retorna agora com um novo livro de poemas, também de fotografias, embora afirme logo no início do prefácio que “Este não é um livro de fotografias, mas de poemas”.

O diálogo entre poesia e fotografia no livro, todavia, leva-me a discordar dessa afirmação, tanto no atacado quanto no varejo. No atacado, porque a diagramação dos poemas no livro dialoga com o modo pouco convencional pelo qual as fotografias estão dispostas ao longo das páginas, proporcionando forte diálogo entre poemas e fotos. No varejo, porque os poemas de Nuno giram muito em torno do que Roland Barthes chamou de punctum na fotografia: detalhes que atraem a atenção de modo agudo para o inesperado e singular, fazendo o observador viver uma experiência inusitada junto à imagem. E não apenas isso.

Cinzas da cidade

O que une poemas e fotografias no livro é a “marca suja da vida” (Manuel Bandeira), lembrada no posfácio por Leonardo Almeida Filho. Daí que, quem espera poemas sobre o Rio de Janeiro turístico ou jornalístico encontra, na verdade, marcas da sobrevivência e das ruínas típicas das cidades brasileiras. As paisagens urbanas se sucedem de maneira vertiginosa e justapostas. São bares, ruas, praças, biroscas, mar, praias, entulhos, pedreiras, siderúrgicas, passeatas, turistas, edifícios, estações de metrô alternando-se verso após verso, à maneira de tijolos em muros grafitados e descascados.

Cinza é a cor dessa cidade, pois em seu céu não cabem nem o plúmbeo, nem o argênteo, “que um afunda a sua dor num espectro/ engalanado e o outro/ aspira a um brilho que/ não tem e assim/ disfarça o céu que é por tudo cinza,/ apenas cinza em sua solidez e lixa/ em nossos olhos o que a superfície opaca e rarefeita/ afora de áspero: […]”. A troca do “plúmbeo” e do “argênteo” pelo “cinza” corresponde à troca da palavra culta pela corriqueira, do verso melodioso pela fala quebrada e taquilálica, dos adjetivos ornamentais pelo ambíguo “cinza”: adjetivo e substantivo, cor tediosa e resíduo da combustão. Cinza é, portanto, a cor da vida e da paisagem desenhadas por Nuno Rau nesse livro.

Os momentos mais exemplares desse e dessa cinza sobre a cidade talvez sejam encontrados nos três sonetos intitulados Água forte carioca (anamorfose) 1, 2 e 3, da quinta parte do livro. Formando no centro da página uma espécie de muro com 14 decassílabos empilhados, eles têm, na página ao lado, uma mancha preta centralizada, dentro da qual estão apagados trechos do soneto original, formando com as palavras mantidas um outro poema, à imagem de letreiro ou muro pichado.

Os versos possuem parca pontuação, geralmente vírgulas, sem pontos separando as frases, indicadas quase sempre apenas com a maiúscula no início. A sensação que fica é de um fluxo verbal sem a sinalização apropriada para o leitor percorrer, como se percorre uma cidade. Suas “anamorfoses” são efeito dessa experiência: distorções territoriais na metáfora inicial do primeiro soneto (“toda cidade é uma pérola impura”), do segundo (“tudo é derrapagem e mero desvio/ que a nenhum lugar nos leva/ porque impérios serão sempre miragens/ que nos desviam para além das margens”) e do terceiro (“território detonado, cidades/ são os restos que a máquina de guerra/ deixou pelas quebradas […]”), bem como distorções verbais no labirinto sintático e imagético entre uma “pérola barroca do real”, “o contemporâneo [que] é uma névoa” e “o Livro dos Dias (e desastres)”.

Multidão de rostos

Para fotografar o cinza P&B da “prosa da cidade”, Nuno Rau lança mão de retratos diversos, seja de anônimos que fazem de seus corpos muitas vezes extensão da cidade, seja no diálogo que estabelece com poetas.

Entre os anônimos, não estão o trabalhador consciente de seu ofício, nem a estudante batalhadora, mas cantores “do bar do Gilson”, “o rapaz que veio de Guangzhou”, turistas nomeados pela nacionalidade, mafiosos, estranhos no metrô, meninos do tráfico (“foi nos becos deste corpo/ que falanges de anjos excluídos e de olhar vago/ fortemente armados/ sitiaram desejos e projetos/ num último bonde antes do apocalipse/ entre projéteis”), comerciários (“todas as promoções deste supermercado escondem/ armadilhas, ainda que os olhos/ da mulher atrás do guichê do crediário/ amplifiquem metáforas de sucesso”), meninos de rua (“o anjo se arrasta/ pela calçada e sonha com a ruína/ do bairro industrial enquanto mede/ com os olhos vermelhos a distância/ e a trajetória do voo impossível/ até o Paraíso”) e desempregados suicidas (“Papai Noel, aliás José Calixto/ da Silva, pardo, 42, foi/ encontrado morto numa viela// do Jacarezinho, bala no crânio,/ e um 38 achado sob o corpo,/ junto ao fumo da pólvora nos dedos// […]// … Horas antes, o anjo// anunciador informou pelo zap:/ os patrocinadores reduziram/ as verbas, e, por isso, até segunda// ordem não necessitamos de seus/ serviços […]”). Dentre muitos outros rostos apagados pela multidão.

Neste último poema, intitulado Poema tirado de uma notícia no Whatsapp, composto de tercetos e decassílabos, Nuno emula com habilidade ímpar o discurso do noticiário “mundo-cão” junto ao título bandeiriano. Aliás, Bandeira é um dos rostos de poetas com quem Nuno dialoga e retrata direta ou indiretamente em sua “prosa da cidade”. Além dele, vemos Drummond, João Cabral e Waly Salomão explicitamente presentes em poemas. Mas, se a presença dos “rostos” desses poetas poderia enobrecer o cenário cinzento, eles acabam, na verdade, por ajudar Nuno a desenhar seu próprio rosto, estabelecendo através deles um monólogo interior.

Monólogos do viajante

A maior parte dos poemas é, ao fim e cabo, de monólogos interiores, em que o poeta trata-se geralmente como “você”, numa espécie de despersonalização. Se esse exercício lírico é um procedimento clássico da modernidade, no livro de Nuno também funciona como estratégia de persuasão e cumplicidade com o leitor, que também ocupa esse lugar de flâneur desencantado, tropeçando a cada esquina com restos da utopia moderna.

Nuno conversa consigo enquanto observa a cidade, tirando conclusões também sobre seus próprios versos nessas derivas geográficas e mentais. O que pode a poesia diante disso? Às vezes, Nuno se retrata terrorista, ao fazer do poema uma bomba: “e quando você abraça/ o estranho e coloca o poema em seu bolso/ sem que ele entenda ou perceba/ tudo parece explodir”. Outras vezes, se retrata desempregado, ao fazer do poema coisa sem dono: “os patrocinadores só não podem,// no entanto, cancelar este poema”. Seus autorretratos são quase sempre também autoirônicos: “meus pesadelos/ de classe na forma de garotos armados”. Exceto talvez ao se nomear, não como flâneur, mas como “viajante” em alguns poemas.

É, portanto, à deriva que Nuno Rau se faz poeta-viajante e medita sobre a ruína da cidade-poema: buscando capturar “o real” que invoca ao longo de todo o livro, mas que parece sempre lhe escapar pelas mãos.