O novato entrega seus escritos ao colega veterano para as avaliações de praxe. De boa vontade, o mais experiente lê o material, imagina que a proposta seja o conto, mas observa que ele não está bem realizado. Sugere então que as histórias sejam trabalhadas de outra forma, levando-se em conta certas regras estabelecidas para o gênero. O aspirante à carreira contrapõe dizendo que não havia sido essa a pretensão e pergunta, não sem uma nota de desdém pela sugestão, se inexiste outra possibilidade para a narrativa curta além do engessamento formal próprio do conto ou da liberdade opinativa da crônica. O veterano cofia a barba antes de responder que sim, pode haver, desde que o texto consiga também tocar, de alguma maneira, a sensibilidade do leitor. Cita como exemplo Luis Fernando Verissimo, que mescla conto e crônica de um modo personalíssimo e muito bem-sucedido. Mas afirma e reafirma que, assim como está, o texto analisado carece de virtudes literárias que levem o leitor a se interessar por ele. A essas alturas, o novato talvez não compreenda muito bem o que significa ter um leitor anônimo, de fora de sua família ou de seu círculo de amizades. Em outras palavras, alguém que não esteja de antemão comprometido com ele por razões de afeto. Talvez sequer tenha pensado que o objetivo maior de quem escreve visando à publicação é atingir esse ente desconhecido. Ao veterano só resta então dar de ombros: um dia talvez o novato aprenda e se torne um escritor digno de preencher com este substantivo o campo “profissão” em qualquer formulário de cadastro pessoal.

A hipotética situação narrada acima põe em evidência um componente essencial à literatura e freqüentemente ignorado por alguns escritores: a pessoa sem nome e CPF conhecidos para a qual se escreve. E não se pretende aqui afirmar que o objetivo do escritor deva ser exclusivamente o de agradar seu leitor: atingir, tocar a sensibilidade, fazer pensar, instigar, provocar ou até mesmo incomodar, desacomodar é o que se pede; também agradar, se e quando isso for possível. Quem se propuser a falar só para si não encontrará outro leitor além de si próprio, salvo, talvez, os já referidos familiares e amigos.

Outro viés do exemplo, também relevante para o que se quer tratar, é a figura do gênero híbrido ou da peça de ficção que não se enquadra em nenhum gênero predefinido. Nesse sentido, raras são as experiências exitosas, não porque a literatura seja refratária a inovações, bem pelo contrário, mas porque a premissa básica é que escritor e leitor se comuniquem, e a sintonia sempre é mais fácil de acontecer num terreno que o leitor já conheça.

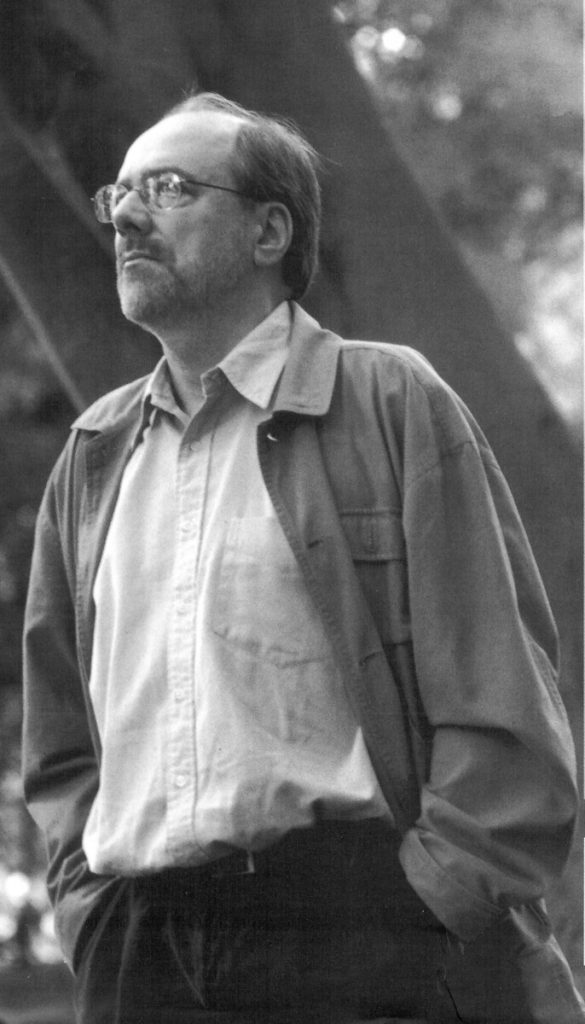

João Gilberto Noll é um caso emblemático na literatura brasileira, na medida em que aparentemente vem desafiando o mandamento sagrado de escrever com foco no leitor anônimo, ao tempo em que mantém seu prestígio em alta, pelo menos junto à crítica especializada e à academia. É bem verdade que, antes de se aventurar a qualquer transgressão, soube fazer pelo modelo vigente. Verdade, também, que nunca foi muito ortodoxo, mas suas histórias — notadamente os contos, que marcaram sua estréia num livro sempre muito bem referido, O cego e a dançarina, de 1980 — tinham enredo, personagens, conflito, ingredientes tão comezinhos quanto relevantes ao texto de caráter ficcional. Trilhando uma carreira ascendente de vários prêmios literários — inclusive três Jabutis, um deles já com o primeiro livro, que também mereceu o da Associação Paulista de Críticos de Arte —, adaptações de suas obras para o cinema (uma das grandes paixões do escritor), passagens pelos Estados Unidos como bolsista da Universidade de Iowa e professor de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, Noll foi-se libertando das amarras que ainda o ligavam ao discurso convencional e enveredou por um estilo inimitável de ficção, cujo ápice acontece com Berkeley em Bellagio. Nesse romance de 2002, composto de um único parágrafo, Noll exercita uma narrativa “labiríntica”, como bem definiu o crítico e escritor Bernardo Ajzenberg.

O movimento de transição que deságua em Berkeley… foi tão paulatino que não é adequado se falar em fases distintas da produção de Noll. (Tampouco a pretensão desta matéria é abarcar todos os nove romances, além da já citada coletânea de contos e de uma outra, inusitada em sua concepção, Romances e contos reunidos, de 1997. O interesse aqui é tão-somente comentar o último livro lançado, para o que se torna inevitável falar brevemente sobre o contexto no qual ele se insere.) Cada novo livro avançava um pouco mais em direção a uma arquitetura narrativa que privilegia a catarse íntima, no sentido em que parece estar atrelada exclusivamente a uma necessidade pessoal do autor de escrever, pôr para fora, desabafar, nada mais distante daquilo que o nosso escritor veterano tentava ensinar ao calouro. Por mais incrível que isso possa parecer, em Noll a heresia funciona.

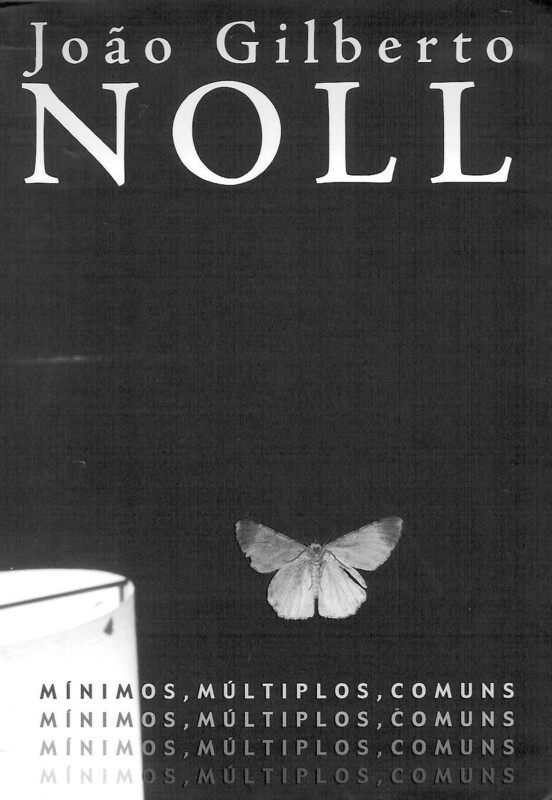

Mínimos, múltiplos, comuns é um projeto ambicioso. Trata-se de 338 pequenas narrativas que Noll já havia publicado no jornal Folha de S. Paulo sob o título de Relâmpagos, duas por semana, entre agosto de 1998 e dezembro de 2001, e cuja reunião pretende agora nada menos do que compor “um painel minimalista da Criação”, palavras de Wagner Carelli que intitulam o brilhante ensaio de apresentação do livro. Carelli, junto com Noll, também participa da concepção do projeto. A edição da Francis é primorosa: 480 páginas impressas em papel pólen, com belas ilustrações e uso privilegiado do preto. Osmane Garcia Filho assina a edição de arte, num trabalho de grande apelo visual. A fonte tipográfica usada é a Janson, e a Editora chega ao requinte de explicar, na página final, a origem de tal fonte, que remonta ao século 17. Antes de alcançar o texto propriamente dito, o leitor já está encantado com o bom gosto da edição e adentra o volume com curiosidade respeitosa.

As narrativas, chamadas de “instantes ficcionais” pelo autor, tiveram como parâmetro um máximo de 130 palavras. A definição, tão ampla quanto vaga, é mais do que apropriada, e qualifica uma experiência de certa forma inédita. Os “instantes” não têm compromisso algum com a estrutura formal do conto, embora alguma exceção ocorra, caso de Línguas, logo no início, um delicioso miniconto de cores borgianas. Tampouco encontram na crônica qualquer parentesco possível, pois não comentam nem opinam sobre uma história real ou fictícia, característica básica desse gênero. Noll chegou a declarar que Mínimos… é o seu trabalho que mais reúne elementos autobiográficos. Não há como se duvidar de tal afirmação, pois os relatos — se é que podemos chamá-los assim — são como instantâneos fotográficos de situações observadas ou vivenciadas pelo autor, é claro que sempre por um prisma absolutamente insólito e que surpreende o leitor pela sua estranheza. Mas a proposta passa ao largo da memorialística. O conhecimento e o gosto pela linguagem cinematográfica são evidentes. O autor também admitiu a tentativa de unir prosa e poesia na procura obsessiva da síntese, decorrente da limitação imposta. Várias passagens de Mínimos… demonstram que essa intenção se confirmou.

A idéia do “painel da Criação” veio a posteriori da publicação semanal. Em seu ensaio, Wagner Carelli explica que a ordem cronológica em que foram escritos os minitextos era “caótica e carente da lógica interna, quase linear que os une”; na seqüência em que surgiram, eles “têm seus limites comprometidos à estreiteza do espaço e induzem a um entendimento reducionista, que pode tomá-los como abstrações de sentido escasso e circunscrito à forma”. Carelli compara então o trabalho ao “expressionismo abstrato” do pintor letão-americano Mark Rothko e diz que a experiência de se ler os relatos na forma avulsa em que foram inicialmente publicados equivaleria a se apreciar as telas de Rothko “nas dimensões diminutas e apartadas de um catálogo”. Ordenados de forma a comporem o painel, os textos foram então divididos em cinco grandes grupos, pensando-se numa estrutura cronológica da Criação: Gênese, Os elementos, As criaturas, O mundo e O retorno. Cada um desses conjuntos é subdividido em grupos menores, estes, em outros, que finalmente agrupam os textos de temática mínima equivalente. Desnecessário dizer que a ótica norteadora da organização foi absolutamente pessoal e subjetiva, mas teve a competência de definir uma trilha para o leitor, quase como o texto explicativo que acompanha algumas obras de arte contemporâneas, sem o qual uma parte importante da compreensão ficaria comprometida.

Contudo, a analogia desses Mínimos… com a pintura abstrata talvez não seja a mais adequada. Talvez no cubismo encontremos elementos mais apropriados ao exercício de comparação. Como se sabe, no cubismo as figuras são decompostas (às vezes “fatiadas”) e remontadas de modo a aparecerem em conformações excêntricas. Mas elas subsistem à transformação, ou seja, um rosto continua sendo um rosto, apesar de sua forma caótica. O quadro cubista consegue retratar uma cena, sempre inusitada em sua composição, mas ainda uma cena. O mesmo acontece com os minitextos.

Os 338 “instantes”, tomados como peças autônomas, não têm qualquer relação com a arquitetura “labiríntica” de Berkeley… No máximo, na condição de exercícios da estética minimalista, poder-se-ia considerá-los como uma espécie de ensaio preparatório para o romance. Depois de reunidos e classificados, ficam evidentes as semelhanças, para além do fato de as duas obras terem saído da mesma pena. A impressão que se tem é de que o desapego a um fluxo narrativo previsível foi primeiro exercitado numa escala menor, os minitextos, encadeados depois para comporem uma estrutura maior, ainda sem compromisso com uma lógica de causa-efeito, o que veio a mostrar ao autor a possibilidade de um romance inteiro assim alicerçado. A cronologia real, como se viu, não foi bem essa, embora não se possa afirmar com precisão o instante em que as idéias nascem, nem como elas se estruturam e se desenvolvem na cabeça do artista.

Dono de um discurso sempre impecável, Noll supera-se em Mínimos… Os anos dedicados ao estudo da música e ao canto naturalmente produziram nele um senso privilegiado de ritmo e harmonia, refletido depois numa prosa que se nutre sobejamente desses elementos. À procura da síntese, do essencial, além da pretendida mescla de prosa e poesia, Noll aprofunda e sistematiza (ainda que isso possa ocorrer intuitivamente) a observância do ritmo e da sonoridade das frases. Mesmo se ao leitor comum os relatos não fizerem lá muito sentido, restará a ele o prazer da fruição de um texto irretocável. O léxico é preciso, gerando uma tensão intrínseca à concisão desejada.

O acento essencialmente citadino dos relatos contrasta com a evocação constante dos elementos da natureza. Quando estes aparecem, vêm com a função de provocar a ruptura: um movimento ora desagregador ora epífano, mas sempre com a nítida intenção de desviar o fluxo “racional” da narrativa para um plano “inconsciente”, de onde ela jamais retorna. Como em A gruta:

O homem entrou no boteco e se sentou. Fugia de uma tontura que o atacara na esquina. Viu a porta do recinto e no meio do seu anuviamento lhe passou a imagem de uma caverna escura e úmida por onde ele entrava encharcado de suor. Agora o rapaz ali lhe perguntava o que queria. O homem ouvia apenas o pingar de uma água insistente que vinha do fundo da gruta. O rapaz perguntou pela segunda vez. Aí sim o homem escutou a voz de alguém. Mas essa voz parecia vir de muito longe, da fantasia de um moribundo abandonado por qualquer outra voz que não aquela que ele ia fabricando do nada, na sua paralisia cerebral. O rapaz voltou a perguntar. O homem viu que não teria forças para responder. Sentiu a beira de um copo d’água entre os dentes. Puxou um gole. E outro.

As epifanias e os impulsos dissonantes, nem sempre tão óbvios como no exemplo acima, ao tempo em que respondem pela estranheza maior da obra também costuram sua unidade. Por outro lado, o big bang da Criação em Mínimos… está mimetizado na primeira narrativa, Tecido penumbroso:

Como posso sofrer porque as coisas pararam? Elas andavam tão estouvadas! Por que não deixá-las dormir agora um pouco? Tudo se aquietou, é noite, o mundo vive pra dentro, cegando-se ao sol do sonho. Preciso um pouco desse conteúdo inóspito, ermo como um quase-nada. Não, não é morte, é uma espécie de lacuna essencial, sem a aparência eterna do mármore ou, por outro lado, sem as inscrições carcomidas. Pode-se respirar também na contravida. Depois a gente volta para o velho ritmo; aí já não nos reconheceremos ao espelho explícito, tamanha a qualidade desse tecido penumbroso que provamos.

Ou seja, o instante deflagrador do processo é uma parada, seguida de uma implosão interior e um realinhamento à luz desse “sol do sonho”; por fim, o retorno, mas a um estágio onde as coisas não fazem mais o sentido que faziam antes. Todas as narrativas apresentam esse mesmo movimento, repetindo 338 vezes o ciclo proposto da Criação, num diálogo óbvio e metalingüístico com a criação artística.

Seguindo à risca as indicações, nosso leitor anônimo, antes de cogitar ter sofrido mais uma vez o vilipêndio por um texto que não o leva em consideração, descobrirá um micro-universo rico, pulsante, inimaginável sob a mesmice do cotidiano. Algo que só a ousadia de João Gilberto Noll consegue transformar em superior literatura.