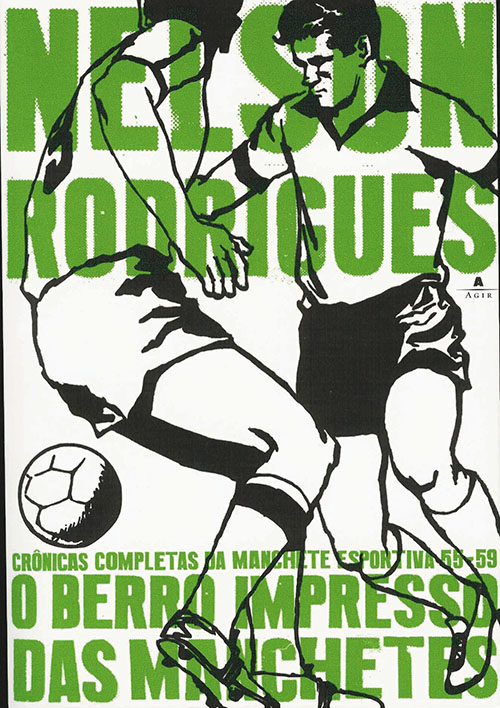

Com a edição de O berro impresso das manchetes: crônicas completas da Manchete Esportiva 55-59, a editora Agir oferece ao leitor uma vertente muito comentada mas, hoje, pouco conhecida da obra do escritor e jornalista Nelson Rodrigues. Claro que, em se tratando de um dramaturgo e ficcionista cujas peças renovaram o teatro brasileiro e escandalizaram a sociedade dos anos 50/60, tão visceralmente apegado ao pathos de dramas exacerbados, que não poucas vezes se aproximam da caricatura, há de se colocar umas boas aspas no termo jornalista. Isto é, se se entender a atividade jornalística como a que, segundo os manuais de redação, deve ter como pilares a apresentação objetiva e imparcial dos fatos.

De fato (sem trocadilho, por favor), nada há de menos objetivo e meramente factual do que as 163 crônicas publicadas, uma vez por semana, na revista Manchete Esportiva, ao longo de cinco dos anos dourados, e reunidas neste volume. Nada para se estranhar em se tratando de um autor que sempre se colocou ostensivamente contra o modelo norte-americano do jornalismo “imparcial” que dominou — e ainda domina — as redações dos jornais e revistas, no Brasil, desde meados do século passado. E de quem rotulou os copidesques, guardiães da linguagem jornalística concisa e substantivada, como “idiotas da objetividade”.

Assim como o repórter do western O homem que matou o facínora, sempre que achava a lenda mais interessante que a realidade, Nelson imprimia a lenda. E, quando não havia a lenda, simplesmente, com a cara mais limpa do mundo, inventava-a. Não exatamente a lenda, mas o maravilhoso, o inverossímil e o milagre que, segundo ele, existe na intimidade de cada acontecimento. O cronista de verdade deveria, portanto, não apenas registrar o fato — mas transfigurá-lo, dramatizá-lo. Dar, “à estúpida realidade um sopro de fantasia”, evitando a “veracidade parva e abjeta”. “Ora, o jornalista que tem o culto do fato é profissionalmente um fracassado. Sim, amigos, o fato em si mesmo vale pouco ou nada. O que lhe dá autoridade é o acréscimo da imaginação”, diz o autor, referindo-se, na crônica O passarinho, à participação da Seleção Brasileira no Campeonato Pan-Americano do México, em 1956.

Ao criticar, enfaticamente, a cobertura “realista” dos repórteres brasileiros, que classificaram a atuação do Brasil como apática, em suas vitórias contra as seleções do Chile, do Peru, do México e da Costa Rica, e no empate contra a Argentina, vencedora do campeonato, lembrou (ou inventou?) a história de um repórter que, ao cobrir um incêndio para o jornal, por concluir que se tratava de um “incêndio vagabundo, uma vergonha de incêndio”, que poderia ser apagado por qualquer mãe de família, “com um humilhante regador de jardim”, pôs “um canário inventado no meio das labaredas, um canário que morre cantando”.

Diz Nelson:

No dia seguinte, a edição esgotou-se. A cidade inteira, de ponta a ponta, chorou a irreparável perda do bicho. Vejam vocês a lição de vida e de jornalismo: — com duas mentiras, o repórter alcançara um admirável resultado poético e dramático. O que faltou aos nossos correspondentes no México foi, justamente, o passarinho. Fizemos uma África miserável, uma ilíada tenebrosa, papamos o Chile, o Peru, o México, a Costa Rica e quase a Argentina. E nenhum dos confrades, adidos à delegação, lembrou-se de recriar o canário, de assassiná-lo outra vez. Sem passarinho, não há jornalismo possível.

Enredo épico

Se a crônica é, de fato, um gênero híbrido, com um pé no jornalismo e outro na literatura, a de Nelson Rodrigues tem, na expressão literária, livre, hiperbólica, sem amarras e sem pudor nos seus adjetivos e advérbios declaradamente parciais, um peso infinitamente maior. Nele, os acontecimentos (matéria-prima do jornalismo) são meras desculpas para o enredo épico, o desenlace dramático, afirmações estapafúrdias, frases de efeito e epifanias que se justificam pela hilária estranheza e por se constituir, como consta da orelha do livro, em “pequenas metáforas da existência humana”. As informações, nelas presentes, são meros esqueletos sobre as quais o autor espalha, sem qualquer cerimônia, seu humor cáustico e o seu lirismo transgressor.

Outras vezes, entretanto, percebe-se o contrário: é a mão do escritor, em sua assumida subjetividade, que consegue identificar o que há de verdadeiro e, vamos dizer assim, eterno e definitivo, num fato ou personagem. Exemplo disso é a famosa crônica sobre Pelé, a segunda da série Meu personagem da semana, publicada em 8 de março de 1958. Nela, além de reconhecer, pela primeira vez, a condição de rei do futebol do jovem Edson Arantes do Nascimento (“Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se ‘imperador Jones’, se etíope”), Nelson identifica-lhe a condição de “craque imbatível”, afirma que, “Hoje, até uma cambaxirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete”, e, de quebra, faz uma descrição primorosa de um lance ocorrido num jogo, quando o número 10 do Santos venceu sozinho toda a defesa do América:

(…) Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé, não. Olha para frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe, ao encalço, ferozmente, o terceiro, que Pelé corta, sensacionalmente. Numa palavra: — sem passar a ninguém e sem a ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até que chegou o momento em que não havia mais ninguém para brilhar. Não existia uma defesa. Ou por outra: — a defesa estava indefesa. E, então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompéia e caçapou de maneira gentil e inapelável.

Lembremos que Pelé tinha, na época, apenas 17 anos e ainda não havia participado da sua primeira Copa do Mundo, que seria realizada, naquele mesmo ano, na Suécia.

A publicação das crônicas esportivas de Nelson Rodrigues é uma oportunidade valiosa para se reconhecer as virtudes, mas também as patranhas de um fazer jornalístico que parece não ter mais lugar num mundo minuciosamente documentado. Como se dar o luxo de inventar ou exagerar lances, jogadas, cenas, gestos e contendas quando câmaras digitais revelam cada milímetro de suas faces expostas aos ávidos olhos de milhões de telespectadores e internautas? Se, em nosso mundo tão idiotamente objetivizado já não há espaço para publicar a lenda, pois que já nem há mais a possibilidade da lenda, este O berro impresso das manchetes serve, ao menos, como curiosidade de um período antediluviano, no qual a bola possuía alma de cachorra e um craque, como Zizinho, podia até ganhar uma partida de casa, pelo telefone. No qual um campo pequeno, lírico, aconchegante e cálido, devolvia, a cada jogada, o seu conteúdo poético e dramático, apagado pelos grandes estádios, e uma bofetada sonora, num juiz, ganhava dimensões épicas.

Sim, amigos: — uma bofetada silenciosa, uma bofetada muda, não ofenderia ninguém e pelo contrário: — vítima e agressor cairiam um nos braços do outro, na mais profunda e inefável cordialidade. É o estalo medonho que a valoriza, que a dramatiza, que a torna irresgatável. (Conveniência de ser covarde).

Estereótipos

Mas não vamos cair na tentação de incensar o autor e ver, em todas as suas crônicas, o halo da genialidade. Assim como alguns críticos ousaram ver, nas peças do Shakespeare dos subúrbios cariocas, uma questionável tendência para a grotesca caricatura e para o estereótipo redutor (tão evidentes, também, nos seus contos), e não poucos, a exemplo do poeta Carlos Drummond de Andrade, sofreram ataques de um temperamento ressentido e mesmo vingativo, também suas crônicas futebolísticas não devem ser vistas como modelo de um fazer jornalístico. Mesmo porque, o mau caratismo do Anjo Pornográfico pode ser visto, também — da mesma forma que a rebeldia de muitos transgressores ou o aspecto malévolo de Zé do Caixão — como uma persona habilmente construída para envolver os parvos. Ou, como muitos parecem não perceber, hoje, uma ironia aguda, que denuncia o que parece louvar. Fica bem, portanto, no próprio autor de Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária, mas pegaria muito mal em qualquer imitador, sobretudo nos tempos atuais em que a canalhice adota disfarces bem mais sutis.

As crônicas em questão põem, dispõem e reproduzem ad nauseam um constructo estilístico, digamos assim, no qual abundam as mesmas pausas, as mesmas afirmações enfáticas, os mesmos dois pontos seguidos de travessão, e expressões como “Ora!”, “Sim, amigos”, “Vamos e venhamos”. Chega, algumas vezes, a cansar, quando lida em seqüência, sem as pausas semanais da publicação na revista. Levada, entretanto, ao exagero do exagero, à caricatura da caricatura, e coroada por tiradas geniais, a crônica rodrigueana consegue driblar, como Zizinho, qualquer investida do tédio profundo e da mediocridade irremediável.

Pode-se, de certa forma, com o auxílio de Freud (que, segundo ele, fazia mais falta na boca do túnel do que os técnicos e os massagistas, pois “quem ganha e perde as partidas é a alma”), aplicar à escrita de Nelson o mesmo princípio que ele aplicava ao canalha e ao juiz ladrão — cuja falta já era sentida naqueles idos dos 50.

Hoje, os juízes são de uma chata, monótona e alvar honestidade. Abrão Lincoln não seria mais íntegro do que Mário Viana. E vamos e venhamos: — a virtude pode ser muito bonita, mas exala um tédio homicida e, além disso, causa as úlceras imortais. Não acredito em honestidade sem acidez, sem dieta e sem úlcera. Mas ponha um árbitro insubornável diante de um vigarista. E verificamos isto: — falta ao virtuoso a feérica, a irisada, a multicolorida variedade do vigarista. O profissionalismo torna inexeqüível o juiz ladrão. E é pena. Porque seu desaparecimento é um desfalque lírico, um desfalque dramático para os jogadores modernos.

Vamos e venhamos: assim como Dostoiévski conseguiu impor sua grandeza inigualável num texto considerado “deficiente” e “descuidado” — afinal, “coitado, escrevia entre uma e outra bebedeira e crise de epilepsia, para pagar as suas dívidas”, etc., etc. —, Nelson Rodrigues conseguiu dar uma dimensão maior ao seu universo de personagens estereotipados, embaralhando, de forma surpreendente, as fronteiras da arte e do kitsch, da “alta literatura” e do folhetim, do literário e do jornalístico, do fato e da invenção, da objetividade e da fantasia mais delirante — até nas crônicas esportivas que, “a despeito” de todos os seus artifícios e repetições, permanecem como peças literárias de grande valor.

Sim, amigos: se a crítica literária já canonizou o autor de O beijo no asfalto como o Shakespeare da dramaturgia brasileira do século 20, e um dos seus mais populares cronistas, eis uma verdade eterna: — o passado sempre tem razão.

Em tempo: as crônicas do volume, que abrange também esportes como o remo, o hipismo, o basquete e o alpinismo, foram reunidas por Marcos Pedrosa de Souza, que assina o posfácio. O volume inclui todas as crônicas publicadas na Manchete Esportiva.