O Nobel de Annie Ernaux e a passagem da autora pelo Brasil, no ano passado, parecem ter contribuído para reacender nos leitores o interesse pela autoficção. E não é para menos: além da escrita concisa e da capacidade de explorar com sensibilidade temas complexos, a francesa recorre a um tom confessional que convence, provoca e instiga. Ao fim de cada obra, as perguntas a respeito do que é verdade e o que é ficção passam pela cabeça de muitos, embora outros defendam que isso, na verdade, pouco importa.

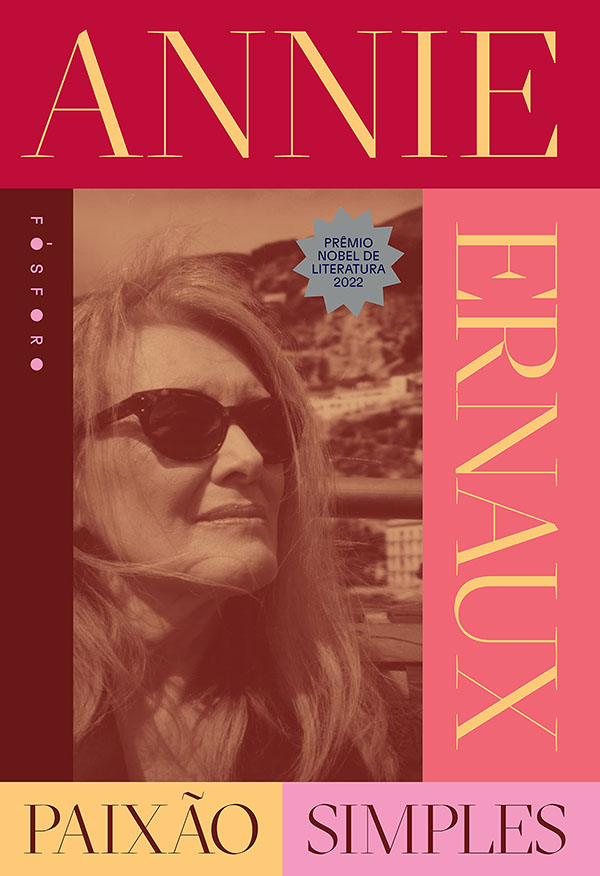

A escritora, por sua vez, não teme assuntos delicados. O acontecimento, um de seus livros mais populares, traz à tona a história de um aborto clandestino feito em 1963, quando Annie Ernaux tinha 23 anos de idade. O jovem, que chegou ao Brasil no fim do ano passado, fala sobre o envolvimento da autora com um rapaz 30 anos mais novo. Já Paixão simples, publicado pela primeira vez em 1992 e relançado recentemente no país pela Fósforo (a primeira edição é da Objetiva), aborda o relacionamento que ela — já divorciada e mãe de dois filhos — teve com um homem casado.

Para escrever seus livros, Annie Ernaux recorre a diários, memórias e fotografias. Essas últimas, inclusive, aparecem nas capas e nas páginas de suas obras, o que, evidentemente, reforça a ideia de que suas palavras contam histórias verídicas em cada um dos detalhes narrados.

Essa forma tão específica de escrever, em que verdade e ficção se misturam, se atropelam e se confundem, não é uma novidade. Annie Ernaux pode ter inaugurado um novo espaço para a autoficção, mas foi outro francês, o professor e escritor Serge Doubrovsky, o responsável por utilizar o termo pela primeira vez, em seu romance Fils, lançado em 1977.

O neologismo já aparece em uma citação na contracapa do livro:

Autobiografia? Não. Esse é um privilégio reservado aos grandes desse mundo, no crepúsculo da vida, e num belo estilo. Ficção, de eventos e de fatos estritamente reais, por assim dizer, autoficção, por se haver confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, fora dos limites da sensatez e da sintaxe do romance, tradicional ou novo.

Há, no entanto, um debate em torno disso, já que seu conterrâneo Philippe Lejeune alega que suas pesquisas feitas no início dos anos de 1970 já esboçavam o que viria a ser chamado de autoficção.

De uma forma ou de outra, ambos defendem que o autor ou a autora tomem para si o papel de personagem em uma trama híbrida que se estrutura a partir de fatos, mas que não tem a obrigação de se comprometer com a veracidade. Difere-se, portanto, da autobiografia, gênero que estabelece um pacto com a verdade (ou, ao menos, com a própria versão do autor), ainda que em alguns casos utilize uma linguagem mais próxima da literatura que do jornalismo.

Serge Doubrovsky, inclusive, chegou a estabelecer algumas normas para que uma obra pudesse ser considerada autoficção, entre elas, ser narrada em primeira pessoa e ter um protagonista que compartilhe o nome do autor. Com o passar dos anos, entretanto, algumas autoficções quebraram essas barreiras, ao omitir o nome do personagem e/ou serem escritas em terceira pessoa.

O filho eterno

Um dos exemplos em que isso acontece é O filho eterno, de Cristovão Tezza, livro que acaba de ganhar uma nova edição pela Record, com prefácio de Sérgio Rodrigues. A narrativa gira em torno do nascimento de uma criança com síndrome de Down e traz paralelos entre o protagonista e o autor: ambos são escritores e pais de um menino chamado Felipe, que nasceu nos anos 1980, com síndrome de Down.

Vencedor de importantes prêmios literários, como o Jabuti, o Portugal Telecom, o Bravo! e o São Paulo, o livro está entre as principais obras da literatura brasileira contemporânea e se destaca por evitar lugares-comuns ao abordar o tema.

Na contramão à visão romântica ou simplista da síndrome de Down, Cristovão Tezza apresenta como protagonista um pai que se desenvolve pouco a pouco, à medida que experimenta novos sentimentos (os bons e os ruins) e passa a aceitar a criança como seu filho.

A trama começa na ida do casal para o hospital e ganha novo tom a partir do momento em que os médicos — solenes e abruptos — anunciam que o recém-nascido tem síndrome de Down. A partir daí, o autor utiliza linguagem direta, crua e explícita para evidenciar a negação, a raiva, a revolta e a vergonha experimentadas pelo protagonista.

Porém, conforme a narrativa avança, as dificuldades passam a dividir espaço com as conquistas iniciais de Felipe, como os primeiros passos e a ida à escola. Nesse cenário, o personagem central identifica falácias relacionadas à síndrome de Down (algumas muito comuns na década de 1980, até mesmo no campo da medicina) e vê, enfim, o amor pelo filho surgir e crescer.

Autoficção à brasileira

Além de O filho eterno, são muitas as obras literárias brasileiras de autoficção, passando por nomes como Chico Buarque (O irmão alemão), João Gilberto Noll (Berkeley em Bellagio), Ricardo Lísias (O divórcio), Carlos Henrique Schroeder (História da chuva), Michel Laub (Diário da queda) e Luiz Rufatto (Flores artificiais).

Outro grande nome da literatura brasileira que passa pela autoficção é Bartolomeu Campos de Queirós. O autor abordou a própria infância não só em livros infantojuvenis, mas no poético Vermelho amargo, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Na obra, a escrita delicada do autor estabelece o desamparo provocado pela recente morte da mãe e, ao mesmo tempo, contrapõe a violência da personagem da madrasta.

Em Vermelho amargo, Bartolomeu Campos de Queirós utiliza figuras de linguagem de forma precisa, mergulha em traumas de infância e encontra na escrita poética um mecanismo capaz de elucidar e ressignificar tudo aquilo que insiste em doer.

Outra forma de violência, essa bem diferente, aparece como plano de fundo em K.: relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, narrativa sobre um pai à procura da filha desaparecida durante a ditadura militar brasileira. Aqui, a personagem da filha recebe o mesmo nome da irmã do autor (Ana Rosa Kucinski Silva), uma ativista que realmente desapareceu durante os anos de chumbo do regime autoritário.

No romance, é o silêncio da população diante do desaparecimento dos presos políticos um dos principais desafios encontrados pelo protagonista, que pouco a pouco vai perdendo a esperança de um final feliz. K.: relato de uma busca é sobre traumas e acontecimentos que jamais deveriam ser minimizados ou, pior, esquecidos, pois como coloca o próprio autor, “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu”.

Quem também parte de uma busca para iniciar uma história é JP Cuenca em Descobri que estava morto, vencedor do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional de Romance. Em 2011, o autor recebeu a notícia de que um cadáver havia sido identificado pela polícia com sua certidão de nascimento, o que o levou a fazer uma extensa investigação a respeito desse fato, no mínimo, sombrio.

A linguagem direta de Cuenca tem ritmo acelerado e constrói uma trama intensa, capaz de prender a atenção e fazer com o que leitor tente — quase sempre sem êxito — prever o próximo passo, a próxima reviravolta.

Já um caso bastante peculiar é O que é isso, companheiro?, de Fernando Gabeira, livro de difícil definição, uma vez que é um romance que se compromete a relatar o que, de fato, aconteceu quando um grupo da luta armada durante a ditadura (do qual Gabeira fazia parte) sequestra o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, para negociar a liberdade de presos políticos.

A obra parece não se enquadrar como um romance de autoficção e nem mesmo como um livro-reportagem e, por isso, tem sido chamado de romance-depoimento, termo bastante específico, mas que aqui parece bem utilizado.

Literatura e perda

Outro tema recorrente na autoficção é o luto. Em Ribamar, de José Castello, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance, o narrador mergulha nas lembranças que tem do pai recém-falecido, na busca por um acerto de contas em meio a silêncios e memórias fragmentadas. A escrita sempre elegante de José Castello e os capítulos curtos ditam o tom de uma história sobre “ruínas que ferem mas não assustam”.

O romance, que, de certa forma, dialoga com Carta ao Pai, de Franz Kafka, intercala lembranças da infância e reflexões a respeito das lacunas presentes na relação entre pai e filho.

Em Pai da menina morta, vencedor dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti de Melhor Romance, Tiago Ferro parte da tragédia que vivenciou em 2016, quando sua filha faleceu, para compor um livro que utiliza a escrita fragmentada e é construído em seções que não se limitam a abordar os temas recorrentes do luto.

Além de ser uma obra corajosa, o autor é bastante inovador no que diz respeito à técnica literária, ao incorporar à narrativa mensagens no WhatsApp e Facebook, pesquisas no Google, listas e até mesmo formulários.

Quantas versões tem um fato?

A espanhola Rosa Montero também escreveu sobre o luto em A ridícula ideia de nunca mais te ver, livro inspirado no diário escrito por Marie Curie após a morte de seu marido. Nas páginas do romance, a autora recorre a memórias e à intimidade para lidar com o falecimento de Pablo Lizcano, seu companheiro por 21 anos.

Porém, talvez seja uma provocação feita em A louca da casa a sua contribuição mais singular à autoficção. No livro, a autora conta três vezes uma mesma história sobre um jantar com um ator de cinema bastante famoso, identificado apenas como M. para preservar sua identidade. Em cada uma das versões, porém, o final é diferente — e não apenas nos detalhes, mas em todo o conjunto de acontecimentos narrados.

Assim, Rosa Montero “brinca” não só com os leitores, mas com o próprio conceito de autoficção ao construir uma narrativa a princípio confiável (já que a escritora cita datas, lugares e pessoas reais presentes nesse jantar) para depois oferecer três possíveis finais e alertar que, na verdade, pode ser que nenhum deles seja o verdadeiro.

A partir dessa simples provocação, a escritora deixa ainda mais evidente que o abismo entre a autoficção e a autobiografia vai muito além de técnicas literárias, pois passa, sobretudo, pelos limites entre o real e a criação literária.

Controvérsias

Também por flertar com inúmeras possibilidades de equilíbrio entre o que aconteceu e o que foi inventado, a autoficção gera um interesse enorme entre os estudiosos do campo da literatura. Uma busca rápida na internet demonstra a quantidade de artigos, monografias, dissertações e teses produzidos sobre esse tema em universidades brasileiras nos últimos anos, com destaque para a literatura nacional.

Por outro, vale dizer que autoficção não é um termo unânime entre os escritores. Tiago Ferro e Michel Laub, por exemplo, já defenderam que esse tipo de literatura — em que a realidade e a ficção se misturam — na verdade se chama romance autobiográfico, gênero que existe desde muito antes de Serge Doubrovsky estabelecer as regras da autoficção.

O termo romance autobiográfico, por outro lado, além de ter muitas proximidades com o conceito de autoficção, limita a um só gênero literário a possibilidade de mesclar realidade e ficção, ao passo que isso também já tem ocorrido no conto. O guatemalteco Eduardo Halfon, por exemplo, tem histórias curtas autoficcionais muito interessantes, com destaque para as que integram O boxeador polaco, lançado em 2008.

Halfon, que é professor universitário de literatura, traz muito desse mundo em suas narrativas, por vezes com ótimos exemplos do uso da metalinguagem. Seus contos, no entanto, não se limitam a tópicos do seu dia a dia como professor (como preparação de aulas, seminários e debates com alunos), pois também incluem temáticas ligadas a questões familiares, como no conto que dá nome ao livro, em que Halfon aborda a tática que seu avô teria utilizado para escapar de Auschwitz.

Apenas um rótulo?

Desde que surgiu na França, nos anos de 1970, com Serge Doubrovsky e Philippe Lejeune, a autoficção passa por períodos de oscilação, tanto no que se refere à quantidade de obras produzidas quanto no que diz respeito à qualidade das mesmas. Contempla desde livros descartáveis até importantes obras literárias brasileiras e internacionais, ainda que muitos autores prefiram evitar o termo ou colocá-lo como mero rótulo criado para agrupar livros em “caixinhas”.

De qualquer forma, o exercício de aproximar a ficção da realidade e mantê-las juntas num mesmo espaço é um interessante recurso, que, assim como todas as outras formas de se fazer literatura, exige coragem, sensibilidade e, acima de tudo, algo próprio. Afinal, apenas se colocar como personagem não é receita de sucesso, muito menos garantia de qualidade literária.

É por isso que a autoficção é sempre uma aposta arriscada, especialmente para os autores já consagrados, que têm pela frente a difícil tarefa de encontrar o equilíbrio entre a verdade e a criação e o limite entre a exposição pouco convincente e o narcisismo. Tudo isso exige sutileza, técnica, paciência e, acima de tudo, foco para que o enredo não sirva como mero recurso para uma vingança contra familiares, amigos ou interesses amorosos.