Tradução: Vivian Schlesinger

Ainda hoje me pergunto quando estou de mau humor,

se não consumi tantos dias e tantas noites,

preenchendo tantas folhas de papel com minha tinta,

lançando ao mercado tantos livros que ninguém desejava

com a única e louca esperança de agradar a meu avô.

Jean-Paul Sartre

Aos oito anos decidi que quando crescesse seria escritora porque descobri que se escrevesse, morreria um pouco menos. Aos oito anos, considerava que estava em condições de decidir muitas coisas porque acabara de entender como era complicado viver, que teria de resolver questões de como pentear o cabelo tão puxado que me doeria da testa até a nuca ou se deus existe. Aprendi a pentear-me sozinha porque mamãe não esticava o cabelo o suficiente. E quanto a deus, eu frequentava um colégio público laico, o que complicava muito as coisas — teria de procurar a resposta em outro lugar, por exemplo, na família.

Na minha casa, papai, católico batizado com foto e tudo, se eu lhe perguntasse sobre deus, mudava de assunto e me vinha com uma lista das atrocidades cometidas pela igreja católica ao longo da história. Por outro lado, mamãe — judia dos dois lados (russo e turco) — esperou que eu fosse mais velha para começar a falar de contradições. Desse modo, o tema de deus não tinha resposta e aos oito anos se necessita de respostas.

Pior que a incerteza sobre a existência de deus foi saber que um dia eu iria morrer. E não entendia a angústia de pensar em morrer, se viver era tão difícil; a dificuldade tinha fim, e, no entanto, não senti nenhuma libertação quando soube. Além disso, esta angústia, fui entendendo, não era um assunto original. Todos que eu conhecia se queixavam de tudo, o dia todo, mas se alguém morria, choravam em vez de alegrar-se por essa pessoa que já não iria precisar trabalhar em algo que não queria ou ser mal paga ou porque ia parar de doer a coluna, estavam tristes.

Eu soube que todos somos mortais graças a Laurita — a vizinha que vivia atrás da casa de minha avó e se divertia em dar más notícias. Laurita me disse um dia que todos íamos morrer. A mim naquele momento só me importavam as pessoas que eu conhecia, as que conhecia, as que amava, que nem eram tantas. Neste dia, fui correndo até a casa de minha avó onde estava mamãe, porque vivíamos aí desde que havíamos voltado de Stiges, e perguntei-lhe se tal coisa era verdade. Sim, é verdade, ela disse e permaneceu quieta e ficamos as duas em silêncio um pouco como se fôssemos um quadro. No dia seguinte, em agradecimento por me dizer uma verdade que até aquele momento ninguém havia me contado, fui presentear Laurita com uma estrela de Davi de ouro com sua correntinha, que minha bisavó Sara havia trazido de Damasco ou de Once, não estava claro. Minha mãe teve de ir recuperá-la mais tarde por meio de sua mãe, quando lhe contei muito orgulhosa o que havia feito: meu presente de agradecimento por dizer-me uma verdade, algo que por sua conta não teria percebido, levando em conta o quão ocupada estava em remendar sua vida por ter voltado do exílio em meio a uma ditadura.

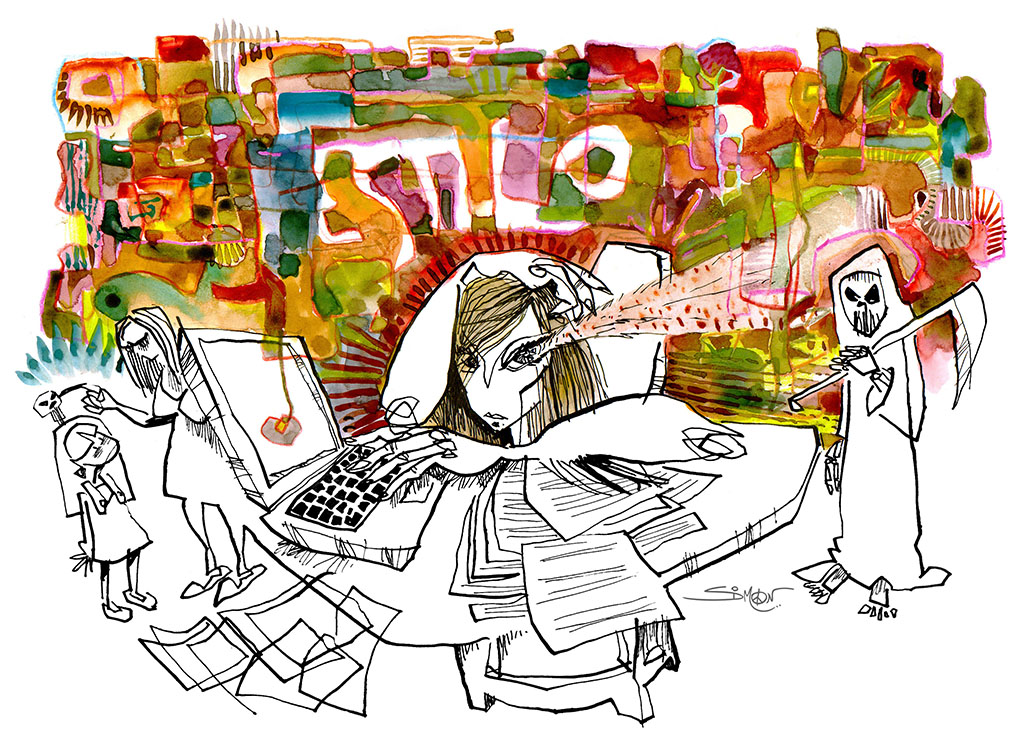

A morte da escrita

Já do segundo descobrimento não tenho lembranças confiáveis. Uma manhã me ocorreu que nesse mesmo dia à tarde, eu poderia morrer, de uma parada cardíaca (havia escutado isso em alguma conversa entre adultos), de um acidente na rua, em casa, de guerra, de uma bala perdida ou certeira; havia feito uma lista de mortes e era longa. Escrevi naquela manhã qualquer coisa em um caderno, me tranquilizou a ideia de que se eu morresse algumas horas mais tarde, ficaria algo escrito. Ninguém me disse — porque Laurita e seus irmãos mais velhos que ouviam kiss haviam se mudado pouco tempo antes e deixei de receber as piores notícias sobre a existência — que a escrita também podia morrer. Logo aprendi que sobre alguns assuntos é conveniente viver na ignorância e que talvez isso é algo que sabe qualquer um que todo dia decide não cometer suicídio. O que escrevi naquela manhã não me lembro, mas nada tinha a ver nem com a morte nem comigo, e no entanto senti o mistério de que nesta folha de papel estava eu ou algo relacionado com as coisas que somos, mas fora dos corpos.

Entre a notícia “todos somos mortais” de Laurita e o próximo descobrimento que representou um verdadeiro terceiro movimento dialético, o da leitura, há um momento em que minha professora de quarto ano nos faz escrever uma redação com tema: Juanito Laguna, sobre a imagem de um quadro de Berni no manual kapelusz [Manual Kapelusz: livro texto de várias matérias do Ensino Fundamental adotado em escolas públicas na Argentina na década de 1980.]

Ela lê minha redação de cinco linhas sem pena nem glória, mas papai, por sua vez, aí vê tanta glória que eu mesma a releio para ver se consigo ler o mesmo que ele. Alguma coisa encontro, porque aquilo significou inclusive mais uma confirmação, significou que isso de ajudar a morrer menos é bem bom, mas tampouco se tratava de deixar escrito uma receita de cozinha, falsos testamentos, declarações de princípios ou poemas da juventude sem ser Rimbaud. Ou seja, nesse momento o que descobri foi que não bastava escrever, e sim que teria de fazê-lo de tal modo que outros quisessem ler você. Para isso, teria de estudar como outros haviam conseguido isso, e essa foi uma das desculpas que tive para começar a ler, uns anos mais tarde, muita literatura, muito sobre literatura e desmoronar em todas as tentativas de fazer minha própria literatura.

Então, até aquele momento, eu tinha uma tese: um dia morrerei. Para isso descobri uma antítese: escrever. E a síntese que a troca produziria era a leitura. Minha leitura de outras obras ou a leitura de outros leitores externos a mim, mas de minha obra? A leitura nos dois sentidos. A segunda porque é o objetivo, final e provisório ao mesmo tempo, e a primeira porque é necessária para chegar à segunda.

Desde aquela época de descobrimentos, de entusiasmo com o futuro por ter uma visão tão boa de uma vida dedicada a escrever para vencer a morte, foram se desfigurando características de minha própria tese e ajustei alguns termos. Com o passar do tempo, entendi que se tratava mais de vencer o medo da morte do que a morte em si, cuja batalha está perdida desde o dia em que se nasce. Esta precisão, por mais trivial que seja verdadeira, porém, não teve impacto fundamental na tarefa de morrer menos que eu já havia começado, mas sim como parte de exigir de mim mesma melhores definições, a partir daí o que eu tinha que conseguir era estilo para escrever.

O estilo

A pesquisa não está no estilo. Não se escreve para ter um estilo, se escreve porque há algo que se quer escrever. “Algo” é um conteúdo, mas logo esse algo não vale nada sem seu estilo, ou seja, sem seu como. Diz Umberto Eco — de seu olhar semiótico:

Se a obra de arte é forma, o modo de formar já não diz respeito apenas ao léxico ou a sintaxe (como pode acontecer com a assim chamada estilística), mas sim com todas as estratégias semióticas que se desenvolvam tanto na superfície como nas profundezas seguindo as nervuras de um texto.

E em seguida, por sorte, especifica a que se refere com nervuras: as estruturas narrativas, o esboço dos personagens, o ponto de vista. Ele quer distanciar-se de uma definição de estilo que é reduzida a duas propriedades e ampliá-la a todos os outros elementos que compõem cada um dos universos semióticos das diferentes artes. “Estilo como modo de formar”, que é o que está no núcleo da estética do filósofo italiano Luigi Pareyson. Mais adiante voltarei a isso.

Eu soube que arte é forma cada vez que me sentei para escrever, cada vez que li e pensei em abandoná-la (a escrita) porque eu queria ter sido esse escritor que eu lia e não eu mesma. Eu não queria escrever igual, igualzinho aos outros, não queria copiá-los nem os plagiar, o que eu queria era ocupar seu lugar no espaço das coisas terrenas, mas com meu nome, meu sobrenome e meu próprio corpo. Algo que não só é impossível, mas também que, caso fosse possível, seria inconfessável. Interpretariam que não aceito a mim mesma e onde vivo te pedem o tempo todo que ame a você mesma, publicam livros dizendo-te isso e no imperativo: Ama-te! Porque se não, aparentemente, não poderás amar aos outros, algo que me lembra as instruções dos comissários de bordo nos aviões: “Assegure-se de ter sua máscara ajustada antes de ajudar aos outros passageiros. Os passageiros que viajam com crianças devem colocar sua máscara e depois colocá-la nas crianças” (não sei se a comparação beneficia ou prejudica meu argumento). Mas é que me amo muito, apenas que, quando escrevo, quero ser outro, um daqueles que quando você lê, você pensa que tem algo de divino envolvido na pessoa que escreve, e ainda por cima, não é deus. Aparentemente, segundo Abelardo Castillo, [Antonio] Machado e Unamuno souberam resolver esse problema, mas ele o afirma quase dizendo Não tente fazer isso sozinho em sua casa, e acredito que tem razão:

Machado escreveu que as coisas mais originais são as que todo mundo sabe, sem saber que as sabe; Unamuno dizia: “Machado e eu temos, na ausência de outros, um excelente mérito: saber repetir. Mas repetir de modo que pareça a primeira vez”.

E assim passei esses quarenta anos, escrevendo, às vezes, tentando escrever, outras, pensando na escrita e angustiada por não escrever, quase sempre. (Matem-me, por favor, se depois disso eu tentar repetir, como [Alejandra] Pizarnik.) E o tema que volta e que não vai embora é certamente o do estilo.

O estilo também é uma questão de gosto. E sobre gosto, como dizia Graciela Sarti, uma grande professora de Arte de Puan, escreveu-se muito. Há bibliografia manifesta e bibliografia sugerida; eu li, por exemplo, todo O prazer do texto, de Roland Barthes como um tratado sobre o gosto.

Li há pouco tempo um artigo de uma escritora espanhola, cujo nome omitirei conscientemente, no qual contrapõe a pobreza oral da juventude (em seu exemplo trata-se de jovens estudantes de uma faculdade de Letras, ela os escuta falar em um bar da mesma faculdade) com a ornamentação, em seu sentido mais pejorativo, de certa escrita de ficção contemporânea. Ela cita um trecho de Úrsula K. Le Guin, de um livro que, por acaso, li há alguns meses: Conversaciones sobre la escritura [Conversations on writing], uma entrevista que David Naimon faz a Le Guin.

Há anos que leio e escuto o mesmo tema, com e sem variações. Nunca cheguei a saber se eu mesma estava de acordo com esta opinião, bastante difundida entre os escritores de diversas gerações, de que menos é mais. Le Guin chega ao extremo de propor um exercício, em sua oficina de escrita, que se chama “castidade”, em que não se pode escrever adjetivos nem advérbios. Trata-se de um exercício, não da escrita de algo definitivo, mas a proposta já é uma declaração estética.

Quando li o artigo, não soube o que pensar, não pensei nada, fiquei em branco. Não sabia se estava de acordo com isso, com a meta de uma prosa “casta e plana”. E enquanto eu lia, também como exercício, comecei a imaginar a história da literatura universal como uma longa lista de ações separadas por vírgulas, colocadas em sentido horizontal, sem modificações, ao deus-dará. Nasceu, comeu, amou, odiou, tomou um chá, adoeceu, comeu perdizes e o mataram. E em espanhol nem é preciso mencionar o sujeito, que já está contido nas predicações, de tão econômicos que somos. Outra opção que imaginei são os autores primeiro escrevendo suas obras completas como rascunhos e logo fazendo resumos, que seriam suas obras terminadas, polidíssimas, para publicar.

Sem adjetivos

Até pouco tempo atrás, tentei estar de acordo com o objetivo ascético de uma literatura livre de adjetivos (contemplar os advérbios com esta expulsão me parece uma bravata própria do G.G.G.) mas ontem, depois de ler o artigo, comecei a me perguntar se meus escritores, todas as leituras da minha herança cabiam nessa castidade e simplicidade tão valorizadas.

Não, não cabem. Então, continuei a me perguntar, o que é isso que os torna “meus escritores”? Existe algo que nos torne todos parentes a despeito das diferenças?

Eu também diria que não está em meu horizonte um estilo “recarregado”, em princípio, mas não é uma afirmação simples. Se critica, na mesma ordem, o vocabulário rebuscado e os jogos de palavras como forma de pedantismo. No entanto, não posso dizer, não vou dizer que essas características são de maneira razoável e a priori contaminantes de beleza.

Borges não é simples, não é plano, usa jogos de palavras, é elíptico. Cortázar ostenta adjetivos e advérbios na medida que lhe dá vontade, e consegue convencer-nos de que essa medida é a justa. Então me lembrei que neste lado do mundo alguém já havia dito isso com uma precisão necessária. Assim diz Horacio Quiroga em seu Decálogo do perfeito contista:

Não adjetive sem necessidade. Inúteis serão tantas caudas de cor você aderir a um substantivo fraco. Se você acha que é preciso, ele só terá uma cor incomparável. Mas é necessário encontrá-lo.

Borges e Cortázar são diferentes, nenhum dos dois é casto nem simples, e sem se importar se é verdade ou não, acredita-se que o que queriam dizer vinha a eles (sim, de entre os céus e as nuvens musas) em sua forma. O achado de um adjetivo não é um assunto separado do substantivo ou do sujeito, são escritores de forma/conteúdo indivisível. Se há alguém que me serve para pensar esse indivisível é Susan Sontag, para quem não existe oposição alguma porque a arte é o estilo. Pode-se acusá-la de formalista, mas não serei eu que o fará.

Em quase todos os casos, nossa maneira de nos expressarmos é nossa maneira de ser. A máscara é o rosto.

Para Sontag, a discussão entre forma e conteúdo é um assunto problemático do ponto de vista da leitura, da interpretação, seu olhar está dirigido aos críticos de arte dos anos 60 do século passado. Em síntese, o que ela pede é que parem de se ferir dizendo o que significam as obras de arte e limitem-se a mostrar como são feitas. E dá mil graças à vanguarda que dificultou tudo para ela.

A identificação absoluta do estilo com a obra de arte nomeia uma intuição que me acompanha desde Juanito Laguna no quarto ano?

Compartilho a tendência natural de buscar regularidades que protegem o capricho do gosto, embora no fundo eu pense que algo mais está acontecendo, que a atração por um romance, um conto e até um poema, acontece por algo que não sei. Também escrevo, isso que estou escrevendo, por exemplo, porque quero sabê-lo. Quero saber por que podemos gostar de autores muito diferentes, estilos opostos.

A trama da escrita

Vou reduzir a concepção de estilo de Sontag à literatura. A comparação com outra arte narrativa como o cinema ajuda a explicar meu recorte. No cinema, a história (a trama) tem muito, mas muito, mais peso do que na literatura. Os cineastas de estilo puro (Pasolini, Godard, Tarkovski, Lynch, Greeneway…) são os marginais da indústria. São extravagantes, como cineastas: pintam, são filósofos ou poetas.

O cinema surgiu desde seu início como uma arte narrativa. Pode não ter sido assim, mas a trama tinha tudo a ganhar graças ao material do seu objeto: imagem-movimento. O resultado hoje é que uma boa história tem muito mais vantagens no cinema do que na literatura. As produtoras se gerenciam avaliando os conteúdos das propostas que aprovam ou desaprovam, ou seja, os roteiros, um lugar onde não está o estilo do filme. Com o cinema já nos acostumamos a dividir as partes: o roteiro, a direção, a fotografia, a atuação, o vestuário… É impossível referir-se ao estilo após esse esquartejamento. (São poucos os cineastas não marginais que sobreviveram a isso e seu cinema, sim, é sua forma: Fellini, Wells, Tarantino.) Os prêmios das academias cinematográficas do ocidente impuseram e desmembraram nossa maneira de ver o cinema. Em literatura, o estilo não é marginal. Continua a ser tudo. Histórias com enredo vinculativo (2666, de Bolaño) ou curtas cheias de silêncio (Juan Rulfo) são opostas, mas ambas são completamente estilo. E quer sejam lidas ou não, não são marginais.

Persisto na busca de justificar o gosto, é disso que se trata, de convencer os outros de nossas inclinações pessoais. Inventar a lógica do gosto, da subjetividade, uma contradição formidável de reivindicar razões comuns para fatos privados. A literatura consegue (realizar) essa contradição ao transformar uma experiência individual em experiência coletiva. A literatura interpreta o que nos acontece no sentido de que dá forma (não significado) às nossas experiências.

Como faz isso? O que faz com que um estilo nos interprete e outro não? O que, inerente à linguagem, torna um estilo bonito e outro não?

Não é o léxico, nem a quantidade: que não sobre nada, que não falte nada, a funcionalidade de suas partes. Nos últimos anos, tenho lido muitas histórias lindas sem nenhum sentido de proporção, com partes que no meu julgamento sobram, seria melhor sem elas, mas estão aí e as histórias continuam lindas. Penso sobretudo nos contos de Flannery O’Connor, mas mesmo Lorrie Moore, John Cheever também me vêm à memória. Contos que estão muito longe do mecanismo de relógio que queria Cortázar, e belos em sua imperfeição.

Então, a beleza está em outro lugar. Está na sua ordem, na ordem das palavras.

A literatura é sintaxe mais do que qualquer outra coisa. Já vimos que para Eco a semiótica superou a questão do “léxico e a sintaxe” da estilística histórica. Mas não procuro tudo o que a sintaxe faz no estilo de uma arte, apenas o que há de mais característico da literatura. A literatura não é só sintaxe, mas é mais sintaxe do que outra coisa.

“Ela tinha soluço. E como se não bastasse a claridade das duas da tarde, era ruiva.” Primeiras duas orações de Tentação, de Clarice Lispector. Possível tradução a uma sintaxe sem literatura: a claridade das duas da tarde iluminava a mulher ruiva que tinha soluço.

“Era uma velha magrinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava sozinha no mundo.” Começo de Viagem a Petrópolis, um dos melhores contos de Clarice Lispector. Era uma velha magrinha, doce e obstinada que estava sozinha no mundo. Nesta oração, a genialidade está em “não parecia compreender” e é sintática porque é a forma de ligar as partes, e é tática porque evita o que não pode ser dito.

A sintaxe é o que torna a linguagem inefável. Claro que “nomear é impossível”, como diz Silvia Perez Cruz, mas ao menos cria a ilusão de que é possível, por isso é tão difícil explicar que nomear é impossível. A sintaxe não pode fingir que é como um quebra-cabeça no qual cada palavra tem um único lugar. Suas possibilidades múltiplas, regidas por normas lógicas e normas teimosas e exceções coniventes, revelam o seu fracasso, as suas pretensões e a sua beleza.

“Eu previa seu corpo pálido totalmente reclinado sobre ele, nu, em um útero de calor, untado com sabão aromático derretido, suavemente lambido por água.” Capítulo 5 de Ulysses, de James Joyce. Cabe sublinhar que esta oração está carregada de adjetivos e meios adjetivos e um advérbio. Mudança na sintaxe: imaginou seu corpo nu e pálido sobre ele, o calor de seu útero, untado por um sabão derretido, lambido suavemente pela água. Claro que trocar “previa” pela frase banal “imaginou” é complicado, porque assim como “não parecia compreender” de Lispector, é nesta palavra (mais a sintaxe que segue) em que recai o mistério. E então “em um útero de calor”, ele está totalmente reclinado em um útero de calor. Dizer em um no lugar de como é uma decisão sintática porque se trata de palavras funcionais, estão aí para servir às outras, as plenas (ou lexicais), estabelecem hierarquias, por isso o protagonismo. Como teria estabelecido uma relação comparativa, em um mantém o útero de calor (não o calor) em uma construção ambígua, o útero de calor é o “dele” ou do corpo reclinado? É uma sintaxe difícil, forçada, é uma sintaxe que diz e não está em nenhuma de suas partes.

— Eu não teria me casado. Teria um amante.

E essas palavras que, para serem pronunciadas não precisaram mais do que o espaço de dois segundos de tempo, iriam ressoar nele por toda a vida.

“Ele” é Erdosain de Os sete loucos, de Roberto Arlt. Mudança de sintaxe:

— Eu não deveria ter me casado, deveria ter tido um amante.

Demorou-lhe dois segundos para pronunciar estas palavras que ressoariam nele toda a vida.

Sofisticado processo

O leitor deve confiar que fui procurar orações ao acaso, a única coisa que tentei evitar foram as metáforas ou as comparações para que pudesse emergir a sintaxe antes do impulso metafórico como mecanismo semântico. Nas metáforas (claro que me refiro às “vivas”, as de Ricouer), a sintaxe é parte constitutiva do sofisticado processo de choque impertinente entre dois mundos.

Diz Ricardo Piglia que o que se aprende à medida que se escreve é o que não se quer fazer, “nisso todos os escritores somos como o copista Bartleby de Melville: Eu preferiria não o fazer é uma boa definição da poética do escritor”. Diz que, de algum modo, se avança por descarte.

Durante oito anos trabalhei fazendo relatórios de leitura para uma editora em Barcelona. Tinha que escrever minha opinião sobre livros inéditos para avaliar sua possível publicação em termos comerciais e literários, assuntos que se analisa separadamente e que raramente coincidiam (quando acontecia, eu sentia que acabara de descobrir García Márquez). E foi assim que aprendi muito, mas muito, sobre as pessoas que querem ser escritoras e escrevem mal. Isto é, em oito anos não aprendi mais sobre literatura, nem sobre histórias nem estilos, nem sobre palavras, nem ficções, mas aprendi sobre como não se deve escrever. De maneira indireta, através destes manuscritos, eu lia a literatura que se publicava e que era tão ruim quanto aquela que eles escreveram e não publicaram, só que houve uma veia comercial, ou seja, a literária não foi alcançada, e aí eles viram uma espécie de sucesso no fim do túnel.

Para justificar mais respostas nos relatórios, eu devia dizer um pouco mais do que isso é uma merda. Tinha a obrigação de pensar, para poder justificar, o que estava ruim. Nunca o eixo da crítica esteve na pomposidade das palavras, ou quase nunca. Tampouco no excesso de adjetivos ou advérbios terminados em mente que García Márquez condenou em seus últimos anos até a autocensura. Estava na ordem comum, habitual/coloquial das palavras na construção das orações. O lugar que se espera, não em relação ao mundo real, mas sim ao mundo da representação em si, o literário e cinematográfico que estes escritores têm como referência. As histórias escritas à base de frases feitas: “a pés juntos”, “um frio percorreu-lhe a espinha”, “sobrancelhas espessas”, “esboçou um sorriso”, etc. Com a primeira que aparecesse eu já não podia concentrar-me nem mesmo na história, aquilo era um cemitério de metáforas, e a tarde estava perdida.

Saber como não deveria ser a forma como escrevia foi-me dado pelo trabalho como leitor editorial, e os anos passaram desde então.

Dito tudo isso, sou uma incansável buscadora de histórias. Roubo histórias por todos os lados; algumas me são dadas de presente, não necessito roubá-las. Outras, invento, parcial ou totalmente. Não posso escrever se o pretexto de uma história não me arrebatar primeiro. O resto deveria ser poesia.

BIBLIOGRAFIA

Castillo, Abelardo (1999). Las palabras y las cosas. Barcelona: Seix Barral.

Eco, Umberto (2005) “Cómo escribo” en Sobre literatura. Barcelona: Random Hause Mondadori (2002).

Le Guin, Úrsula k. (2020) Conversaciones sobre la escritura. Barcelona: Ediciones Alpha Decay.

Sontag, Susan (1996) Contra la interpretación. Buenos Aires: Alfaguara. (1961).

Piglia, Ricardo (2015) La forma inicial. Conversaciones en Princeton. Buenos Aires: Eterna cadencia.