É célebre a frase inicial do romance tolstoiano Anna Kariênina: “Todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira.” Não falta razão em tal sentença, mas talvez seja um equívoco supor que a infelicidade familiar não apresente certas recorrências: a predileção de um pai por um filho em detrimento dos demais, o ressentimento entre irmãos, a oposição entre o caminho idealizado para o filho e o que ele efetivamente escolhe seguir à revelia etc.

O leitor ou a leitora certamente já se depararam com alguns dos infortúnios acima — se é que já não os viveram. Essa recorrência de temas — nesse patético andamento a que se dá o nome de relações humanas — só prova quão pouco refletimos ou aprendemos com os nossos, ou com os erros de outrem. Afinal, se “o inferno são os outros”, deveríamos entender que contribuímos nós mesmos com uma pequena, porém expressiva, fagulha nesse mar incandescente que aflige a humanidade.

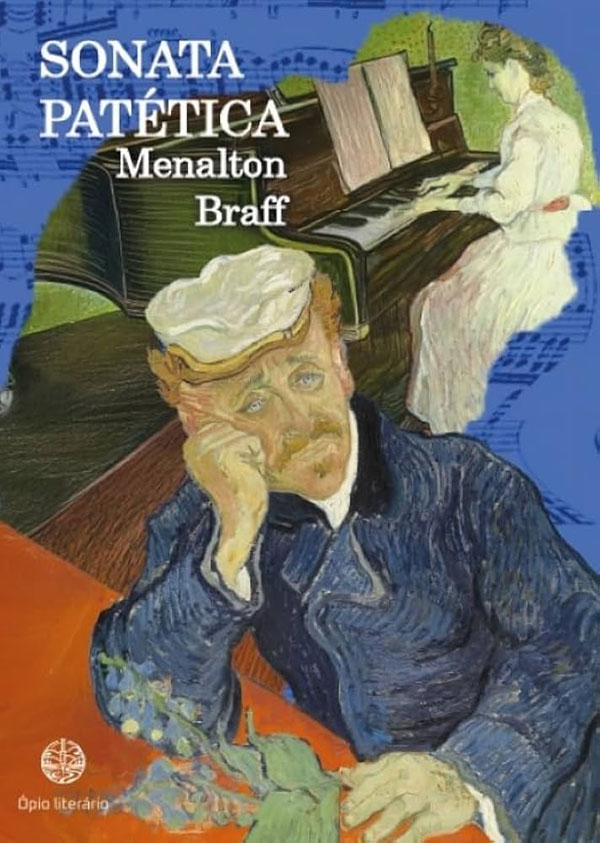

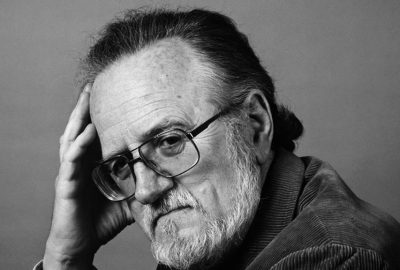

Essa dupla noção de sofrimento coletivo no seio familiar e, ao mesmo tempo, de angústia individual (que se impõe aos entes queridos) é o tom dominante do romance Sonata patética, de Menalton Braff.

O romance, cujo título alude à composição de Beethoven, acompanha o drama de três irmãos de classe média, numa alternância de capítulos. É uma estrutura interessante de enfoque diversificado que remete a uma composição, com suas fugas, leitmotivs, ecos… O panorama assim construído revela o vazio existencial, em meio a uma profusão de mágoas e frustrações, de uma família erigida sobre uma base conservadora e elitista.

Três irmãos, três movimentos

A primeira dos irmãos que passamos a conhecer é Júlia, uma odontóloga especializada em atendimento infantil — eco de seu desejo frustrado de ser mãe (e que o romance trata como uma sina definitiva). Separada de Leonardo, que a trocou por uma aventura homoafetiva, Júlia passa seus dias revezando-se entre o trabalho, o onanismo a que se dedica como consolo e a interlocução com os irmãos, cujas vidas, em suas vicissitudes, ultrapassam em muito a sua própria existência.

Marco Aurélio é o “filho rebelde” que, assim como Júlia, a contragosto do pai, desviou-se da carreira jurídica, optando por exercer a medicina. Pai de família dedicado, com esposa e filho, e um profissional bem estabelecido com sua própria clínica, sentirá, no entanto, o chão se desfazer sob seus pés após a contratação da voluptuosa secretária Olívia.

Augusto é o terceiro e mais jovem dos irmãos, síntese do filho exemplar que seguiu os planos do pai, estabelecendo-se profissionalmente — e com êxito — na carreira advocatícia. É o orgulho dos genitores e fonte do ciúme dos irmãos, condição que sofrerá drástica mudança a partir de seu envolvimento profissional e pessoal com uma certa secretária.

A narrativa é centralizada na figura dos três, em seus dramas individuais e no desenlace que oporá Marco Aurélio e Augusto, com Júlia servindo de mediadora no conflito.

O autor constrói, no retrato dessa família, o perfil de uma classe média alicerçada em valores conservadores que em si não carregam qualquer dimensão espiritual íntima ou profundidade. Assim, o patriarca é o típico homem intransigente, profissional altaneiro, pai inflexível e marido intimidador. Sua esposa é a parceira submissa, sem voz ativa. Júlia é a mulher autônoma, mas que crê firmemente que a maternidade “era o mais alto escopo de uma vida feminina” e não hesita em utilizar argumentos socialmente elitistas para demover o irmão mais novo de um casamento inconveniente.

A crítica se estende à figura dos dois irmãos. Marco Aurélio projeta a imagem de um pai de família e marido leal — ideário burguês que vigora ainda na sociedade hodierna. Contudo, esse verniz não tarda a se desvanecer, não obstante os esforços do personagem em manter sua aparência. O irmão Augusto, por sua vez, é o sobranceiro profissional bem-sucedido do meio jurídico, que se jacta de conhecer a fundo Montesquieu e ver sua figura estampada nos jornais. Tudo isso enquanto alardeia seu status:

Não sei se guardo o carro num estacionamento (…) que besteira a minha, num bairro como este não existe estacionamento (…) Eu, com esta máquina aqui, é que tenho de ficar de olho. Tenho a impressão de que não é todo dia que aparece por estes bairros pobres um carro igual ao meu.

São assim figuras verdadeiramente patéticas nessa encruzilhada de exuberância sociointelectual com miséria espiritual. Fazem lembrar os retratos bergmanianos de Cenas de um casamento ou Gritos e sussurros, contudo pintadas sem a mesma visceralidade do cineasta sueco. Ainda assim, há elegância nos instantâneos que se deixam captar pela pena do artista.

Estilo e cadência

Braff conduz a narrativa, como já dito, em uma sucessão de alternâncias de capítulos nos quais vigora a perspectiva individual de cada irmão. Há a utilização da narração em primeira pessoa, transitando entre o relato direto dos fatos e o fluxo de consciência. Por vezes, em meio a essa linha limítrofe, proliferam os anacolutos, como um motivo musical que é interrompido, dando lugar a outro.

Por vezes o diálogo é integrado dentro da narração, sem outro sinal que não a inicial maiúscula da palavra fazendo as vezes de travessão:

Quando a sós, minha mãe e eu, ela me dizia com voz escondida, Dois anos sem gravidez.

O autor mostra-se bastante parcimonioso no uso de figuras como a metáfora. Transparece, assim, uma preocupação em não sobrecarregar o texto. Por vezes, tais recursos elevam-se a um nível notável:

Cansados de tanta alegria fácil e tola, suspiramos em coro e em silêncio entramos nos aposentos da reflexão.

Como se pode notar, a prosa é elegante, mas por vezes acolhe o registro mais baixo, o que parece ser uma tendência constante na prosa moderna:

O prazer estético não desce às virilhas, é a contemplação desinteressada.

Observa-se também a presença do leitmotiv como recurso narrativo recorrente. Este parece ser um elemento a demarcar a obsessão dos personagens, além de caracterizá-los individualmente. Assim, nos capítulos que enfocam Júlia, volta e meia em seus devaneios seu ex-marido e o filho que não tiveram retornam, ainda que em contextos díspares. O mesmo ocorre com Augusto e suas expressões e citações latinizantes, e com Marco Aurélio e a estranha e constante figura do burro e seu velho condutor, metáfora por ele evocada com sutis variações.

Aqui, no perfil dos três irmãos e nos elementos que gravitam em torno deles, encontra-se talvez a irregularidade da narrativa. Entende-se que o escopo maior está em focalizar o “pomo da discórdia” entre Augusto e Marco Aurélio e, nessa perspectiva, suas figuras são aprofundadas com riqueza de detalhes. Diante de tal fenômeno, o peso de Júlia e seu drama mingua consideravelmente. Seu potencial narrativo é posto à margem e, assim, episódios como o do capítulo 6 — que explora a relação ambígua entre ela e sua amiga Cacilda — pairam soltos, sem um aprofundamento maior e desejável. Aliás, é sintomático que justamente Júlia abra o romance e, quase na metade dele, a narrativa retome seu ponto de vista.

De certa forma, o mesmo ocorre com Olívia. Em que pese não ter o protagonismo do romance — e, assim, não conduzir a história com seu ponto de vista —, a personagem fica circunscrita ao papel da mulher sedutora e desejada, quase como a Pandora de Louise Brooks, e quase com a mesma passividade. Ela é assim observada, analisada, mas o leitor não terá acesso à sua interioridade senão pelo filtro dos demais protagonistas. Destarte, sua peripécia final na obra deixa no paladar um estranho sabor de incompletude e dissonância.

Em suma — e aqui não vai qualquer restrição de ordem ideológica ou reivindicação de uma agenda que contemple as minorias sociais — sente-se que, em Sonata patética, as figuras femininas padecem de um enfoque interior menos expansivo. Júlia, Olívia, Raquel e a mãe dos protagonistas são todas figuras que observamos nos bastidores; vis-à-vis as demais figuras masculinas do relato, que ocupam o palco em suas mazelas e misérias. Talvez seja essa justamente a escolha do autor, usada à guisa de denúncia da marginalidade que a sociedade impõe ao feminino. Não se pode deixar, contudo, de argumentar que o mesmo resultado poderia ser alcançado imergindo ainda mais na interioridade de seus anseios.

Contudo, isso não chega a tirar a força da narrativa, nem a invalidar o diagnóstico do mal crônico que assola a casta um tanto opaca da sociedade que o romance focaliza.