Tenho a impressão de que muita gente escreve literatura hoje em dia como se a tivesse perdido. Não sei se era assim antigamente — pelos livros antigos que li, parece que não. Proust não parecia preocupado em ir buscar a literatura perdida — seu problema era com o tempo; Melville tampouco, pois tinha que achar uma baleia. Machado de Assis, muito menos, pois precisava se comunicar com o além. Escreviam seus romances, brutais ou divertidos, sem muita metaliteratura, ou seja, sem se impressionar muito por estarem escrevendo literatura. Preocupavam-se mais com o conteúdo de seus livros do que com a maneira como faziam, ou por que faziam. Essas questões eram menores, assunto de ensaios ou crônicas eventuais, não cabiam dentro da ficção.

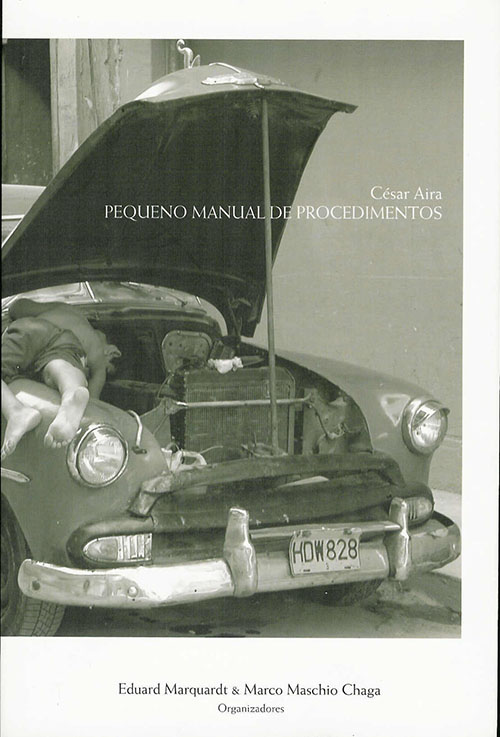

Afinal de contas, existem várias coisas infinitamente mais importantes para o mundo do que a literatura. Nós é que vivemos com uma percepção distorcida do mundo. Talvez tenhamos perdido o tal bonde da história, um bonde do qual essa literatura perdida desceu há algumas estações. Mas, enfim, parece que hoje não se consegue fazer literatura sem esse tipo de questionamento. Há uma necessidade irresistível de dirigir o carro com a tampa do motor aberta, para mostrar como funciona. O argentino César Aira desmonta uma boa parte do motor. E monta tudo de novo, só que alguma outra coisa que deixou de ser carro.

Um dos ensaios de César Aira em Pequeno manual de procedimentos chama-se O que fazer com a literatura, e lá ele escreve: “Daí que eu, não hesitando em recomendar aos jovens lerem livros, bons livros de história, filosofia, ciências, não me apresse em recomendar lerem literatura. Não sei, aliás, por que se faz tão genericamente e com tanto afinco essa recomendação”. Mais à frente, respondendo à pergunta “o que fazer com a instituição literatura?”, diz “(…) nada. Porque, nesse sentido, a pergunta tem uma ressonância inquietante, como quando se pergunta ‘o que fazer com os judeus’, ou ‘o que fazer com o sexo’, como se se tratasse de coisas com as quais se tivesse de fazer algo, e o que tivesse de ser feito fosse um poder difuso e benéfico que viria pôr ordem onde não há, indicando direções àquilo que está à deriva”.

Parece-me, portanto, que os escritores deveriam parar de se fazer esse tipo de pergunta quando fossem escrever seus livros. E os críticos também. Os leitores talvez pudessem se questionar, afinal, é a eles que a coisa se destina e eles é que sabem o que vão fazer com aquilo. Mas leitores que começam a se perguntar sobre o que lêem invariavelmente acabam virando escritores, ou críticos.

Enfim, após algumas definições de diferentes tipos de literatura, Aira diz, “o que fazer com esta ‘literatura’ da terceira acepção [as duas acepções anteriores são irrelevantes no momento], a literatura-arte? Escrevê-la, evidentemente”.

Perturbador

E Aira escreve. Escreve coisas estupendas, desconcertantes, antiliterárias até, e por isso ainda mais literárias. Escreve, como se sabe, incansavelmente. Diz ele que é uma página por dia, todos os dias. Alguém que leva o ofício a sério, mesmo afirmando sua pouca seriedade ou importância. As estimativas variam entre quarenta ou cinqüenta livros publicados na Argentina. No Brasil, não foram traduzidos mais do que uns quatro ou cinco. Esse manual de procedimentos não conta, pois, apesar de ter sido escrito principalmente por ele, não foi publicado em nenhum outro lugar a não ser no Brasil, uma vez que foi organizado e traduzido por Eduardo Marquardt e Marco Maschio Chaga a partir de uma garimpagem de textos por vários recantos da internet e sabe-se lá onde mais. O resultado, como tudo o que já li de Cesar Aira, é perturbador. E o tudo o que já li é pouco, uma meia dezena de coisas, se tanto. Acabo de começar, portanto. O que é bom, pois o começo é sempre o momento mais intenso e inesquecível de nossas aventuras. Ainda que seja necessário esquecer, para ir adiante.

E na linha de afirmar a pouca seriedade ou importância da literatura para o mundo, o irônico iconoclasta avança. Após discorrer sobre as características do best-seller enquanto gênero em oposição à “literatura genuína”, escreve:

E com isso podemos terminar denunciando outro equívoco freqüente, o daqueles que afirmam que o best-seller é um atentado contra a cultura. Tudo ao contrário. Lendo-os se aprende história, economia, política, geografia, sempre à escolha e de forma divertida e variada. Lendo-se literatura genuína, no entanto, não se adquire nada além de cultura literária, a mais inofensiva de todas.

Chistes e provocações à parte, Aira leva a literatura genuína a sério. Trata-se de um ser encharcado de literatura, de toda ela. Portanto, também leva a sério a literatura não genuína, mesmo deixando escorrer seu desprezo, ou desinteresse, em frases que colocam num mesmo balaio Nabokov, Marguerite Yourcenar e Octavio Paz, como “algo apresentável, sério que possa agradar às senhoras”. O ataque à literatura institucionalizada lembra o outro enfant terrible há pouco descoberto por nós, esses latino-americanos que falamos outra língua, o Roberto Bolaño e seus detetives selvagens, para quem a literatura só poderia existir como uma experiência visceral e absoluta. Aira é visceral e absoluto.

Divertido, isso tudo, não? Mas a quem interessa toda essa iconoclastia? O fato é que Aira gera intriga. Provoca e chama a atenção. É convidado para a Flip e causa espécie (mesmo tão pouco lido e conhecido no Brasil). É polêmico. E o que resulta se não o impasse? Então, gostar de Marguerite Yourcenar é feio? O romance histórico é uma facilidade e um recurso dos autores medianos? O que nos resta escrever então? Ou mesmo, por que fazer literatura?! Em nome de quê?!

Vaidade, dizia Mário de Andrade. Se mostra, é por vaidade, se não mostra, é por vaidade também, escreveu ele em um de seus manifestos. Avancemos um pouco, então. Se escreve, é por vaidade, se não escreve, é por vaidade também. Não tem jeito, o único que se salva nessa equação é o leitor, porque se mantém em silêncio.

Praticamente nunca se pergunta por que ler, talvez porque os benefícios da leitura já se dêem por indiscutíveis; em contrapartida sempre se pergunta o que ler. Com a escritura se dá o contrário: a pergunta por que escrever retorna sempre, enquanto praticamente ninguém se pergunta o que escrever. Esta última questão é vista com desconfiança, quase como um sintoma de neurose, um desdobramento da síndrome da página em branco. Supõe-se que, uma vez tomada a decisão de escrever, o material para cumprir a tarefa se apresentará por si mesmo.

Então, é assim mesmo? Quantas vezes não sinto a necessidade de escrever, de expressar o que quer que seja? Mas é o que é “o que quer que seja”? Esse é o nó de todo o escritor, é onde está o divisor de águas. Na falta sobre o que escrever, acabamos escrevendo sobre… escrever. E a quem isso interessa a não ser a outros escritores que, por sua vez, comentarão, em seus escritos, a escrita do primeiro. Meu Deus, em que grande labirinto sem saída a gente se mete. Que grande e epifânico tormento é ler Cesar Aira e nos atirarmos na mais absoluta metaliteratura, antes de refrear o impulso de se atirar pela janela.

E o homem cita. E discute. Literatura francesa, inglesa, latino-americana, brasileira. E artes plásticas. E jazz. Vanguarda, estética. Esse enciclopedismo portenho que me mata de despeito. Afinal, eles têm Borges, têm Cortázar, têm Piglia e, mesmo não gostando muito de ser incluído nesse rol, têm Cesar Aira também. Claro que temos os nossos monstros sagrados. Mas a impressão que tenho é de que os argentinos incorporaram as lições do “Instinto de nacionalidade” do Machado melhor do que muitos de nós. Há uma universalidade nessa literatura que eles fazem que é genuinamente argentina — o que quer que isso possa significar. Algo que atordoa. Talvez seja melhor esquecer, abandonar, e seguir adiante.