Só a menção conjunta das palavras “ficção”, “científica” e “brasileira” pode inspirar, a muitos, imagens bizarras de alienígenas sambando na Sapucaí, robôs jogando futebol no Maracanã e mulheres com roupas sumárias alteradas geneticamente na capa da Playboy. Como bem define a professora Mary Elizabeth Ginway, tais associações são embaladas por “estereótipos primitivistas” nunca apartados do país do samba, do futebol e das mulheres com roupas sumárias.

Pois a ficção científica brasileira existe e vai além de histórias bem-humoradas como a da criatura que quer conquistar o planeta e acaba seduzida pelo carnaval carioca (em A testemunha do tempo, de Guido Wilmar Sassi). Ela aborda questões sociais e almeja um mundo ideal, sem discriminação de raças ou classes sociais, sem violência nem desemprego. Essas características aparecem já nos primórdios do gênero, com Monteiro Lobato e O presidente negro ou choque das raças (1926), talvez o nome mais popular a se aventurar por essas bandas. E o mais perto que o país chegou de ter seu Isaac Asimov foi com Jerônimo Monteiro, considerado o pai da ficção científica nacional e autor de livros como Três meses no século 81 (1947) e O mundo perdido (1948).

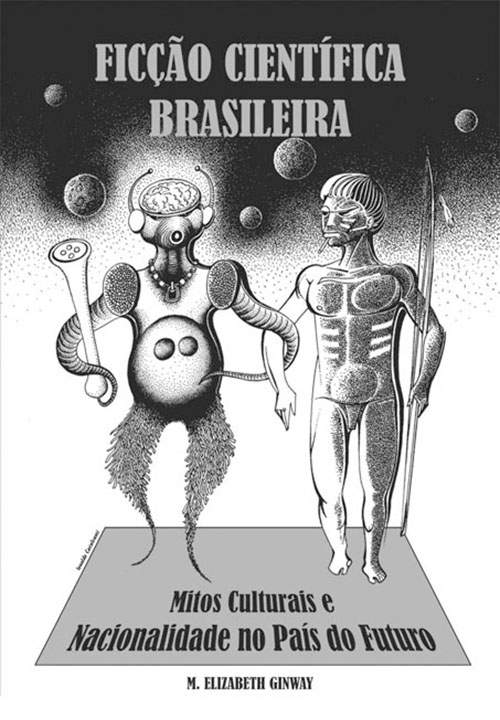

Nos anos 60, Gumercindo Rocha Dórea criou a editora que leva suas iniciais, a GRD, e bancou o lançamento de toda uma geração de escritores para o espaço sideral. Desse ponto em diante, o estilo alternou bons e maus momentos no Brasil. Parte dessa história é contada pela norte-americana Mary Elizabeth Ginway no recém-lançado Ficção científica brasileira — Mitos culturais e nacionalidade no país do futuro. A pesquisadora nova-iorquina, que dá aulas sobre Machado de Assis na Universidade da Flórida, conversou com o Rascunho de seu escritório, na cidade de Gainesville, Flórida (EUA). Na entrevista, ela dá uma aula sobre ficção científica — que considera um barômetro para medir a reação brasileira à modernização —, cita seus principais autores e, no caminho, fala de Steven Spielberg, Guerra dos mundos e paranóia norte-americana.

• Qual é a definição de ficção científica como gênero e como você descreve a ficção científica brasileira?

Até certo ponto, a ficção científica pressupõe a existência das ciências ou de uma visão científica do mundo. Ela pode se misturar com outros gêneros — horror, fantasia, utopia etc. —, mas sempre há alguma conexão com a ciência. Por isso, não considero que as obras anteriores a Frankenstein (1818), de Mary Shelley, sejam ficção científica. São textos fantásticos ou de aventuras. Há como tirar a prova, verificar se em determinada obra existem certos “ícones” da ficção científica: o alienígena, o robô, o humano alterado cientificamente ou, no caso da paisagem, a nave espacial, a estação espacial, a cidade futurista ou a terra devastada. Para Gary K. Wolfe, o crítico que delineou tais ícones, são esses elementos que nos provocam um “sentido de espanto” (sense of wonder) típico da ficção científica. Utopias e distopias também fazem parte do gênero, mas estão mais ligadas à tradição do discurso político e ao contrato social. Por exemplo: 1984, de George Orwell, não nos provoca um sense of wonder, mas uma sensação de estranha familiaridade, pois o texto é a extrapolação de uma realidade política transformada pela imaginação do autor.

A ficção científica brasileira tem a mesma iconografia e segue uma trajetória similar à das tradições européia e americana, só que ambientada numa realidade brasileira. Quando isso não acontece, ela oferece uma visão brasileira dos acontecimentos. Como mostra Roberto de Sousa Causo em Ficção científica, fantasia e horror no Brasil 1875-1950, o gênero já existia no Brasil do século 19, influenciado pela tradução ou pela leitura de Júlio Verne e de Camille Flammarion, entre outros. São livros de mundos perdidos, que podem ser chamados de protoficção científica ou scientific romance. O doutor Benignus (1875), de Augusto Emílio Zaluar, é uma obra na linha de Verne, mas, como outras publicadas depois dessa data, é didática. Nela, o herói vê sociedades ideais, mas não consegue agir, só filosofar. Há também O presidente negro ou choque das raças (1926), de Monteiro Lobato, O reino de Kiato (1922), de Rodolfo Teófilo, e A presidente da república no ano 2500 (1929), de Adalzira Bittencourt. Todas essas utopias esboçam um Brasil transformado pela ciência e pela eugenia, e que eliminou, magicamente, suas diferenças de classe e de raça e outros legados da época colonial.

Nos anos 30, temos clássicos dos mundos perdidos como A Amazônia misteriosa (1925), de Gastão Cruls, A filha do inca (1930) e Kalum (1936), de Menotti del Picchia, e os best sellers de Berilo Neves — entre eles A costela de Adão (1934) — que retratam a guerra dos sexos. Jerônimo Monteiro se lança na ficção científica com O irmão do diabo (1937, sob o pseudônimo de Walter Baron) e O mundo perdido (1948). Em Três meses no século 81 (1947), ele entra plenamente no mundo futurista de H. G. Wells, onde, devido à alta tecnologia, o corpo humano se enfraquece pelo desuso, onde o herói luta por uma relação mais equilibrada entre corpo e máquina. No Brasil, a ficção científica não surgiu do nada.

• Na sua opinião, quais são os maiores autores brasileiros de ficção científica?

Muitos dos escritores contemporâneos que entrevistei me contaram que leram A filha do inca, de Menotti del Picchia, quando jovens, e ficaram impressionados. Fui ler e tive a mesma reação. A obra lírica e pioneira de André Carneiro é fundamental: suas duas coletâneas de contos, A nave perdida (1963) e O homem que adivinhava (1966) têm contos inesquecíveis. Braulio Tavares é outro escritor importante para o gênero. Seu livro de contos A espinha dorsal da memória (1989) foi premiado em Portugal, pela editora Caminho.

• Quem é o Isaac Asimov da ficção científica brasileira?

Considero o Asimov um tipo de pioneiro. Era cientista, lia ficção científica quando jovem, passou a escrevê-la e se tornou conhecidíssimo, popularizando o gênero. Ainda é cedo, talvez, para nomear um Asimov no Brasil. Jerônimo Monteiro também foi um pioneiro, mas sua obra é mais ligada à literatura de detetive e de aventura. Formado pela leitura assídua das obras de Arthur C. Clarke e Larry Niven, Jorge Luiz Calife — que, em livros como Padrões de contato (1985), despertou o interesse da Veja no ano de seu lançamento — tem um papel fundamental para a nova geração. Padrões… e Horizonte de eventos (1986) mostraram que um escritor brasileiro também pode escrever sobre o espaço sideral.

• Qual é o principal vínculo entre ficção científica e o Brasil?

Apesar de estar relacionado à imagem de país do carnaval e a outros exotismos e estereótipos primitivistas, o Brasil tem tradição científica. Segundo Simon Schwartzman, no estudo A space for science (1991), a imigração européia e japonesa e a modernização do país a partir dos anos 30 contribuíram para a criação de uma comunidade científica brasileira, fortalecida devido à ideologia desenvolvimentista de então. Atualmente, o Brasil tem planos para lançar um foguete ao espaço, a Embraer é uma indústria importante e, desde Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, a pesquisa nas áreas de saneamento e de saúde pública tem aumentado. O Brasil também tem cientistas importantes nas ciências exatas, na física, na química, na engenharia civil e na computação. Não é surpreendente que a ficção científica brasileira tenha surgido com certo ímpeto.

Nos anos 60, o editor Gumercindo Rocha Dórea desafiou toda uma geração a escrever ficção científica. E vários escritores — Jerônimo Monteiro, Dinah Silveira de Queiroz, Fausto Cunha, Levy Menezes, Rubens Teixeira Scavone, André Carneiro e Guido Wilmar Sassi — responderam com obras maravilhosas. O que defendo em meu estudo é que esses autores, com sua visão brasileira de mundo, transformaram os padrões e os ícones da ficção científica. Com eles, deu-se espaço à democracia racial e a suas variantes, a uma suposta relação afetiva entre escravo e senhor e ao mito das três raças, entre muitas outras coisas. Falou-se também da cidade como centro da civilização e da terra abundante e verde, onde tudo o que se planta dá; da religião católica e do culto à maternidade. Por trás disso tudo, existe o medo de uma recolonização pela tecnologia, há um tipo de resistência contra uma nova ordem tecnológica que ameaça roubar ou apagar a identidade brasileira.

• Nos EUA, costuma-se ter um entendimento muito limitado dos outros países. Que tipo de reações você vê nos americanos quando lhes fala de algo tão específico como a literatura de ficção científica no Brasil?

O conhecimento (ou falta de conhecimento) que os americanos têm de outros países é, em geral, assustador. Para muitos, eles mal existem: são coisas abstratas que só aparecem na tevê. As nações européias e o Japão são os mais conhecidos. E o Iraque, agora, por causa da guerra. A posição política hegemônica não exige uma consciência maior, infelizmente. O próprio filme A guerra dos mundos (de Steven Spielberg, lançado nos cinemas em junho e baseado no livro de H. G. Wells) retrata uma espécie de voyeurismo de violência e terrorismo que, como americanos, estamos experimentando atualmente. Isso somado a um certo sentido de imobilismo e de xenofobia. O herói (interpretado por Tom Cruise) tenta se consolar cuidando só dos seus, isolando-se diante de um problema internacional. E, como nós, que assistimos à violência terrorista na televisão, ele não pode fazer nada. Quando explico que uso a ficção científica no Brasil como um barômetro para medir a reação brasileira à modernização, os americanos parecem entender perfeitamente as implicações disso. Acho que, na verdade, são os brasileiros que mais se espantam com isso.

• Como foi seu primeiro contato com a literatura do Brasil?

Foi numa aula de língua portuguesa na faculdade. Lemos O pagador de promessas, de Dias Gomes. Atualmente, na Universidade da Flórida, dou aula sobre Machado de Assis e teatro e cinema brasileiros, além de estudar panoramas da literatura brasileira dos séculos 19 e 20.

• E que caminho seguiu até a ficção científica tupiniquim?

Conheci a literatura dos anos 70 para produzir minha tese de doutorado, projeto que terminei em 1989. Li Fazenda modelo (1974), de Chico Buarque de Holanda, O fruto do vosso ventre (1976), de Herberto Sales, A adaptação do funcionário Ruam (1975), de Mauro Chaves, e Um dia vamos rir disso tudo (1976), de Maria Alice Barroso. Mais tarde, li Asilo nas torres (1979), de Ruth Bueno, e Não verás país nenhum (1981), de Ignácio de Loyola Brandão. Também li as obras de literatura fantástica de José J. Veiga e Murilo Rubião, como alegorias da situação política da época. Depois, comprei O que é ficção científica (1986), de Braulio Tavares, e tive acesso aos autores de ficção científica dos anos 60. Um casal de universitários me deu o livro Horizonte de eventos, de Jorge Luiz Calife. Em 2000, aliás, quando fui ao Rio de Janeiro, conheci-o. Ele me falou da geração contemporânea de escritores de ficção científica: Gerson Lodi-Ribeiro e Braulio Tavares, no Rio, e Roberto de Sousa Causo, em São Paulo.

• No seu estudo, você analisa a presença de símbolos essencialmente anglo-americanos, como o robô e o alienígena, na literatura brasileira. Qual desses ícones aparece por aqui com mais força?

Acho que, em todos os países, a figura do alienígena está entre as mais fascinantes. Nos anos 60, ele representava o invasor/estrangeiro/colonizador devastando os recursos nacionais. Mas não era relacionado a ninguém em especial. Sob a forma humanóide, porém, representava uma das três raças: o africano, o indígena ou o português. No caso de um conto de Rachel de Queiroz, Ma-hôre, um pequeno alienígena aquático representa o brasileiro que, com sua malandragem, desafia os humanos grandões. Os robôs brasileiros também refletem, nos anos 60, as relações entre senhor e escravo, enquanto que, nos 90, retratam mais o medo do desemprego, do crime e do HIV. Já nas distopias da década de 70, não vemos alienígenas nem robôs. Porque as obras daquele período são alegorias políticas do Brasil da época.

Dos 80 para cá, surgiram vários grupos alienígenas. Eles representam novas maneiras de se lidar com a globalização. Braulio Tavares chama seus alienígenas de “intrusos”. Eles invadem e interrompem o ritmo da vida normal, forçando os humanos a levar vidas cada vez mais apressadas, ansiosas; no espaço sideral, criam portais que levam os humanos a explorar regiões remotas, sem poder voltar a Terra. Por outro lado, Sousa Causo e Henrique Flory imaginaram os alienígenas como guias ou aliados que ajudam os brasileiros a quebrar a hegemonia do poder do capital estrangeiro pela intervenção de golfinhos inteligentes ou de micróbios poderosos. Colocam o Brasil numa posição de centralidade político-econômica. Existem também “alienígenas-enigmas”, que aparecem do nada, sem perturbar, sem ajudar. Há um conto de Ricardo Teixeira, A nuvem, em que uma remota cidade nordestina é alvo de um tipo de experiência alienígena, que ali recapitula a evolução da vida no planeta. Só que, ao descobrirem a incompatibilidade entre sua espécie e a vida terráquea, os extraterrestres avisam que acabarão com toda a vila no dia seguinte. E, como acontece tantas vezes naquela região, os habitantes fogem de sua cidade.

• Você estudou a ficção científica brasileira dos anos 60 ao século 21. Como anda o gênero hoje em dia, e quais são os escritores que melhor o representam?

Houve um momento de euforia na década de 90, mas tudo se estabilizou. A editora Caminho, de Portugal, parou de premiar a ficção científica. Recentemente, fechou-se também a pequena editora Ano-luz, especializada no gênero. Mas posso ainda citar várias obras. De autores portugueses e brasileiros, há O atlântico tem duas margens (1993), coletânea organizada de José Manuel Morais. De temática sexual, com forte participação de escritoras, temos Como era gostosa a minha alienígena (2003), organizada por Gerson Lodi-Ribeiro. Para quem gosta de alienígenas e de ufologia, recomenda-se Estranhos contatos (1998), com organização de Roberto de Sousa Causo. Para diversão intertextual: Intempol (2000), organizada por Octávio Aragão. É sobre policiais do tempo, gente que caça criminosos através do tempo, não do espaço. Para se compreender melhor o panorama histórico de horror e ficção científica, é bom ler Contos fantásticos brasileiros (2004), com organização de Braulio Tavares. Dentro da temática de aventura, fazendo o tipo “Senhor dos Anéis à brasileira”, há Na terra da Hy Brasil (2005), de Michelle Klautau. Piritas siderais (1994), de Guilherme Kujawski, representa o cyberpunk brasileiro. E também existem as obras mais antigas: Silicone XXI (1985), de Alfredo Sirkis, e Santa Clara Poltergeist (1991), de Fausto Fawcett.

• E que livro você considera mais marcante?

Não sei se é o mais marcante, mas é o mais divertido e pós-moderno: Mundo bizarro (1996), de Max Mallman. Faz homenagem a Verne e a todas as formas populares de literatura e cinema, ao mesmo tempo em que parodia a corte brasileira do século 19. Tudo começa quando o fusca do protagonista vai parar em um universo paralelo.

• Existe algum escritor renomado brasileiro que normalmente não produza ficção científica, mas, apesar disso, já tenha flertado com o gênero?

Domingos Pellegrini, Ivanir Calado e João Batista Melo, todos têm obras que contêm elementos da ficção científica. Ignácio de Loyola Brandão e Márcio Souza, devem ser os autores mais conhecidos que flertaram com o gênero.

• Como a ficção científica brasileira ajuda a entender as transformações vividas pelo Brasil nos últimos 40 anos?

Nos anos 60, os autores conciliavam o futuro com os mitos do passado; nos 70, protestavam contra o autoritarismo e a tecnologia, evocando um Brasil ideal que nunca existiu. Já a partir dos 80, nota-se uma variação muito maior. Há uma aceitação básica da tecnologia retratando a criatividade e a destruição que ela pode causar, e os problemas do desemprego, do crime e da poluição, além do registro de visões alternativas a tudo isso.

• A ditadura militar parece muito ligada à ficção científica brasileira, como se a necessidade de se livrar das amarras do Golpe de 64 levasse o Brasil ao espaço, ao lugar mais longe da realidade que se vivia. Isso faz sentido?

Não vejo escapismo na ficção científica brasileira dos 70. Escrevia-se alegoricamente sobre sociedades totalitárias, nos moldes de Orwell e Aldous Huxley, ou fantásticas, como as de José J. Veiga. Na obra de Calife Horizonte de eventos (1986), uma explosão acaba tanto com alguns militares perdidos no espaço quanto com alguns alienígenas sedutores da juventude — que parecem se referir aos movimentos de guerrilha. O que resta, ao final, é uma sociedade democrática, uma utopia chamada Éden 6, liderada pela australiana Angela Duncan, uma mulher loira (mas isso é outra história).

• Qual o papel desempenhado pela editora GRD, de Gumercindo Rocha Dórea, na ficção científica brasileira?

Ela foi fundamental para desenvolver o gênero nos anos 60 e dar impulso à nova geração dos 90. Ele organizou livros como Antologia brasileira de ficção científica (1961) e Histórias do acontecerá — em que aparece o conto Ma-hôre, de Rachel de Queiroz.

• No Brasil, o gênero chegou a desenvolver algum ícone próprio, um robô típico ou algo parecido?

O vampiro de Gerson Lodi-Ribeiro é um exemplo interessante, porque ele não converte suas vítimas em vampiros e representa uma aceitação da miscigenação. Numa fantasia de colonização ao reverso, ele é o oposto do horror inglês simbolizado por Drácula, o vampiro que ameaça misturar seu sangue ao das donzelas seduzidas. Essa história faz parte da antologia O vampiro de Nova Holanda (1997). Outro exemplo está em um conto de Guido Wilmar Sassi, Missão T-935, presente no livro A testemunha do tempo. Nele, um ser de Atlantis tenta reconquistar a Terra. Mas, logo é convertido pela cultura brasileira durante o carnaval no Rio. Assim, acaba seduzido pela paixão e pela sexualidade, o que me parece abrasileirar muito o conceito de conquista.