Quatro escritores marcaram a minha geração literária no Rio Grande do Sul. Quatro escritores que têm entre si semelhanças e diferenças, mas que eram, são e certamente continuarão sendo importantes: Jorge Amado, Erico Verissimo, Graciliano Ramos e Dyonélio Machado. Os quatro tinham mais ou menos a mesma idade. Dois eram do Nordeste, Jorge e Graciliano, dois do Sul, Erico e Dyonélio — representavam, portanto, uma boa parte da diversidade brasileira.

Os quatro faziam parte do grupo de ficcionistas de 1930, caracterizado, antes de mais nada, por seu realismo e nacionalismo e por sua visão crítica da sociedade brasileira. Visão decorrente, em grande parte, do cenário histórico de então, formado pela crise econômica resultante da quebra da bolsa de valores de Nova York, pela debacle do café — o principal produto de exportação do país —, pelo empobrecimento do Nordeste e pela Revolução de 1930. Não por acaso, os quatro eram homens de esquerda; Jorge, Graciliano e Dyonélio foram membros do Partido Comunista. À época em que começaram a publicar, a Revolução Russa de 1917 representava não apenas um marco, mas uma esperança num futuro melhor. Mas para atingir esse futuro era preciso lutar, com disciplina e persistência. O stalinismo surgiu como um pretexto para atingir tais objetivos. Nesse processo, condicionou o destino literário de muitos escritores, por meio do chamado realismo socialista. Não era só literatura engajada; era literatura panfletária, que tinha como diretriz fazer propaganda política. O Partido Comunista funcionava como orientador e como censor. Os efeitos disso são facilmente visíveis na obra de Jorge Amado. O final de Capitães da areia, por exemplo, é lamentável, para dizer o mínimo.

O único dos quatro que não foi comunista, Erico Verissimo, embora tivesse idéias avançadas, não fazia parte de qualquer partido ou movimento político. Isso o tornou suspeito de ser “agente do imperialismo” e lhe valeu a hostilidade de boa parte da intelectualidade. Desse preconceito, dá exemplo um incidente que me foi contado pelo falecido historiador gaúcho Décio Freitas, envolvendo Erico e Dyonélio Machado. Erico tinha acabado de escrever o seu romance Saga, parcialmente baseado na guerra civil espanhola (1936-1939), que opôs os defensores da República às tropas golpistas comandadas pelo depois ditador Francisco Franco. O conflito mobilizou a esquerda em todo o mundo (comunistas, socialistas e anarquistas) e não foram poucos os que se alistaram nas chamadas Brigadas Internacionais. Vários gaúchos estavam entre os voluntários, e foi de um deles que Erico ouviu o relato usado como ponto de partida para sua narrativa. Entregou os originais a Dyonélio, cuja opinião considerava importante: tratava-se de um escritor já respeitado e, mais, um conhecido intelectual. Combinaram um encontro num café da Rua Andrade Neves, no centro de Porto Alegre, onde Dyonélio daria sua opinião. Seu veredicto, melhor dizendo.

Décio estava lá, junto com os dois. Durante algum tempo falaram de assuntos variados, mas Erico, claramente, estava ansioso para ouvir o que Dyonélio tinha a dizer do romance. Por fim, incapaz de se conter, foi direto ao assunto e fez a pergunta que todo escritor, sobretudo jovem (o caso de Erico) formula em voz trêmula, o coração batendo forte: então, o que achaste do meu livro?

A resposta foi surpreendente. Batendo na mesa, Dyonélio bradou:

— Não, não — e não!

Os três protagonistas deste episódio já faleceram, portanto fica difícil interpretar o significado desse triplo não. É apenas uma repetição enfática? Ou cada “não” corresponde a uma razão específica? E se foi assim, quais eram essas razões? Literárias, políticas, pessoais? Destas três categorias, eu apostaria mais na segunda. A guerra civil espanhola foi um duro teste para os comunistas, um teste do qual saíram reprovados. Queriam afirmar sua hegemonia perante outras forças de esquerda, e isto resultou até em luta sangrenta. Daí a hostilidade que Erico teve de suportar e que só viria a ser revertida, primeiro, com o fim do stalinismo, e, depois, com as posições corajosas que adotou à época da ditadura militar no Brasil.

Menos leitores

Erico e Jorge eram escritores de grande público, no país e no exterior. Em primeiro lugar, ambos eram soberbos narradores, sabiam contar uma história. Em segundo lugar, e até por disposição afetiva, tinham uma abertura com o leitor comum, não sofisticado. E finalmente abordavam temas que interessavam os leitores, inclusive no exterior: a Bahia e o pampa eram parte do exótico brasileiro que fascinava muitos europeus e norte-americanos.

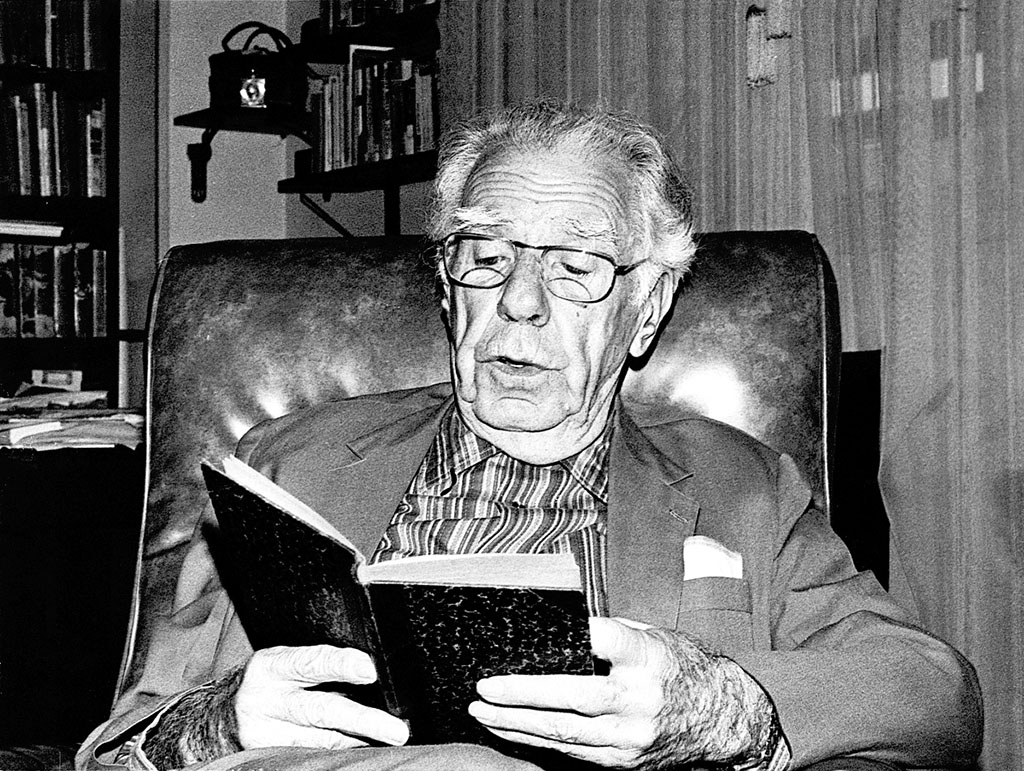

Graciliano e Dyonélio não eram propriamente desconhecidos, mas tinham menos leitores. Dyonélio ficava particularmente amargurado com a escassa repercussão obtida por uma obra à qual dedicou considerável esforço, o romance Deuses econômicos (1966). Contou-me que a pesquisa histórica para isso (o livro tem como cenário a Roma antiga) consumira-lhe muito tempo e dera-lhe enorme trabalho. Mas a primeira edição, precária, cheia de erros, tivera repercussão insignificante.

As biografias de Graciliano e Dyonélio têm coisas em comum. Ambos nasceram no final do século 19 (1892 e 1895, respectivamente) em pequenas cidades: Quebrângulo, sertão de Alagoas, e Quaraí, fronteira do Rio Grande do Sul, esta última uma região de caudilhos autoritários e não raro sanguinários, como o comprovou a revolução de 1893, em que a degola desapiedada dos inimigos era a regra. Já Graciliano tinha o autoritarismo em casa, na figura do pai, que lhe aplicava surras violentas. A mãe não ficava atrás: era, segundo conta em Infância, “uma senhora enfezada, agressiva, ranzinza”, com “olhos maus, que, em momentos de cólera, se inflamavam com um brilho de loucura”.

Loucura era algo que Dyonélio conhecia bem: formado em medicina, era psiquiatra numa época em que a especialidade ainda vivia sob o signo do alienismo, que Machado satirizara, e que se traduzia no duro tratamento imposto aos doentes. Graciliano enveredou pelo jornalismo e trabalhou em vários periódicos de Alagoas e do Rio. Em 1927, foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Deste período, ficaram famosos os relatórios que apresentava ao governador, que são muito mais literários (e pitorescos) do que burocráticos. Renunciando ao cargo de prefeito, é nomeado diretor da Imprensa Oficial de Alagoas. Demite-se, volta a Palmeira dos Índios, onde inicia o romance São Bernardo.

Os melhores romances

Dyonélio e Graciliano estrearam na ficção mais ou menos na mesma época, o primeiro com o livro de contos Um pobre homem (1927); o segundo com o romance Caetés (1933). Da obra de Dyonélio fazem parte, ainda, Os ratos (1935), O louco do Cati (1942), Deuses econômicos (1966), Endiabrados (1980), Fada (1982) e O cheiro de coisa viva (1995), este reunindo textos esparsos e o romance O estadista.

Tanto Dyonélio como Graciliano foram presos por razões políticas. Graciliano, acusado (sem provas) de ter conspirado no levante comunista de novembro de 1935, ficou detido no Rio até janeiro de 1937. Com a ajuda de amigos, entre os quais José Lins do Rego, consegue publicar Angústia (1936). Curiosamente, esse livro, que muitos consideram o melhor romance de Graciliano, foi publicado apenas um ano depois de Os ratos, que, na obra de Dyonélio, ocupa posição similar. Vale a pena, pois, comparar os dois.

Angústia é narrado em primeira pessoa por Luís da Silva, funcionário público de 35 anos, solitário e deprimido, que vive num bairro distante e pobre, numa casa velha, e, significativamente (ao menos para o nosso exercício de comparação…) cheia de ratos. Carrega o peso de um passado opressivo: é neto de um latifundiário decadente, caduco e bêbado, filho de um pai inerme que passava o tempo todo deitado na rede, lendo (e do qual havia herdado o gosto pelas letras). Apaixona-se pela vizinha, Marina, que é seduzida (e depois abandonada) pelo arrogante e rico Julião Tavares. Luís acaba assassinando Julião — um ato que, acredita, representará o fim de sua amargura (não é, claro).

Uma pergunta que a gente pode fazer é: o que mesmo tem a ver essa história com o realismo socialista? Pouco, na verdade. Não podemos rotular o crime como um episódio de luta de classes. Mas Angústia tem uma outra marca da época, a marca existencialista. Está tudo ali, o absurdo da existência, a necessidade de fazer escolhas e de arcar com as conseqüências. A autenticidade, sobretudo a autenticidade que leva ao crime, tem um preço, como Dostoiévski já havia demonstrado.

De outra parte, Otto Maria Carpeaux destaca o clima de pesadelo no qual decorre o romance. Como diz o narrador: “Vamos andando sem nada ver. O mundo é empastado e nevoento”. Álvaro Lins observa que “os outros personagens são projeções do personagem principal. Julião Tavares e Marina só existem para que Luís da Silva se atormente e cometa o seu crime”. Ou seja: cabe aqui uma interpretação freudiana combinada com a motivação social porque, diz o narrador, “dinheiro e propriedade dão-me sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições”.

Triunfo temporário

Em Os ratos também vamos encontrar como personagem principal um funcionário público, Naziazeno Barbosa. Este prenome, aliás, mereceria um ensaio à parte — porque, como diz Ana Maria Machado em um ensaio sobre Guimarães Rosa, os escritores nunca escolhem o nome de seus personagens por acaso. Naziazeno chama a atenção, em primeiro lugar, por sua óbvia semelhança com “nazareno”. Depois, os componentes da palavra evocam várias outros qualificativos: nazi, azíago, ajeno (“alheio”, em espanhol, língua que o fronteiriço Dyonélio certamente conhecia bem). Por 24 horas, vamos acompanhar este homem que enfrenta um desafio tão amargo quanto prosaico: ele precisa pagar o que deve ao leiteiro, sob pena de não mais receber o alimento essencial para o filho pequeno. Para arranjar os 53 mil-réis, Naziazeno passa por uma série de humilhações e atribulações. Quando os consegue, vê-se diante de um novo problema: teme que, ao dormir, os ratos que infestam a casa (parentes, talvez, daqueles com os quais convivia Luís) devorem o dinheiro.

Diferentemente de Jorge Amado e Graciliano Ramos, mas à semelhança de Erico Verissimo em sua primeira fase, Dyonélio opta por uma ficção urbana. De outra parte, não se trata de realismo socialista, de engajamento, de um homem lutando contra adversas condições sociais. Como diz Davi Arrigucci Jr., os ratos representam uma metáfora de decadência, de degradação. A condição de psiquiatra deve ter influído na abordagem que Dyonélio fez da história. Abordagem bem sucedida, que deu ao autor prestígio e reconhecimento: Os ratos ganhou o Prêmio Machado de Assis. Um triunfo, devemos dizer, apenas temporário; depois disso, Dyonélio foi esquecido por boa parte da crítica, o que motivou os esforços de Flávio Moreira da Costa para trazer de volta à atenção do público a sua obra.

Mas essas coisas pertencem ao passado. O certo é que os quatro escritores atingiram o reconhecimento pleno. Graciliano e Dyonélio se destacam por terem descoberto uma dimensão oculta da condição brasileira. Neste país tropical, há escuras cavernas e subterrâneos, nos quais os ratos se movem com desenvoltura e nos quais crimes aparentemente inexplicáveis ocorrem. Uma sombra de angústia tolda o nosso sol.