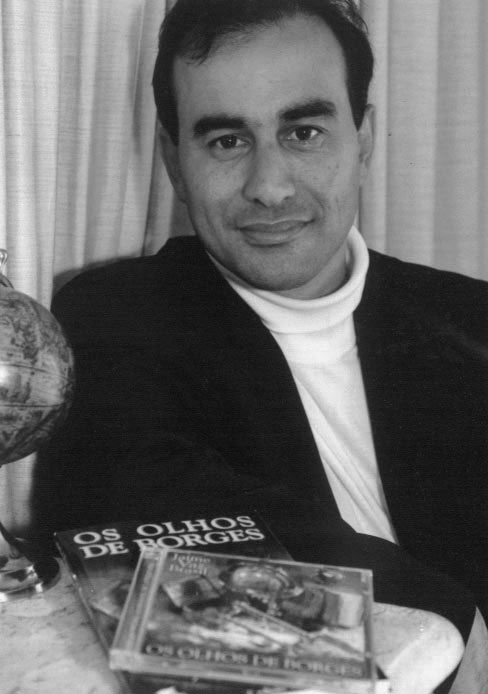

Não tem como pensar a nova poesia gaúcha sem passar pela trajetória de Jaime Vaz Brasil, poeta e letrista, 40 anos, prêmio Açorianos de 2000, com cinco obras publicadas e que está lançando Inventário de Cronos. Sua poética ressoa como uma canção de metal, vibra ao rutilar de módulos como o amor, o minuano e a cegueira.

Inventário de Cronos está pendurado na ponte, entre o lirismo exacerbado e amoroso de Luiz Coronel e Luiz de Miranda, o impressionismo de Armindo Trevisan e a metafísica de Nejar, em especial a do Livro do tempo e Árvore do mundo (há a retomada do verso nejariano “barulho de existir”). Vaz Brasil ainda não escolheu qual lado pular, como também sabe que não é preciso. Sua obra vem sendo saudada por Ivan Junqueira, Regina Zilberman, Assis Brasil e Altair Martins. Não ambiciona o céu explícito, mas o “céu implícito”. Com coragem, atende a um apelo filosófico de encadear a série de poemas a partir do estudo exaustivo de um objeto, no caso, o tempo. Cronos é mais do que um personagem mitológico, significa um lugar de não-ser. “A vida/ é uma sala de espera”. O embrião desse livro já estava em Os olhos de Borges (1999), que evocava o tato. Seqüências como “o tempo não tem garganta, tosse para dentro” poderiam integrar o Inventário de Cronos (“O tempo é um assombro por dentro”). O poeta exerce uma investigação universal recorrendo aos binômios morte/vida, noite/dia, mortalidade/perenidade, premonição/acaso e pressa/paciência. Suas palavras são puxadas ao som de pêndulos, roldanas e calendários. Além de tematizar o ciclo biológico e a cronologia, o escritor impõe um sentido de duração, de círculo interminável de horas. A intenção é deixar o tempo narrar, em vez de somente narrar o tempo. Trata-se de uma poesia conceitual, que se detém no desdobramento de pensamentos sobre a finitude. “O simples deleite/ de estar — não estando.” Não versa experiências e dilemas da vida miúda, precária, familiar e atual. É um outro mundo, formado de idéias e do “escuro da linguagem”, com um distanciamento reflexivo, recorrendo a um clima sagrado, próprio de quem professa sabedoria. Cintila imagens pessoais e definitivas: “(o tempo) não ultrapassa/ o peso de cada pálpebra” e “ homem mínimo, e cheio de si” .

O que chama a atenção é sua ligação tradicional com uma lírica meditativa, destoante de toda uma produção contemporânea (e conterrânea) voltada ao atavismo cotidiano, representada por Celso Gutfreind, Paulo Seben, Paulo Becker, Ronald Augusto, Silvestrin, entre outros. A principal virtude é a ousadia figurativa, mediada por versos como “oceano encurvado”, “o silêncio/ aveludado/ dos velórios”, “avesso do relâmpago” e “anoitece/ o olho dos insetos”. Destaque também para os fechos aforísticos, a síntese existencial em cada parada: “A memória é a pedra./ / Pedra dentro da perda,/ que o tempo iguala”. O poeta preserva uma mesma atmosfera entre seus livros, uma obsessão de repertório, envolvida na leve mudança de arranjos metafóricos: “pálpebras da noite” (Os olhos de Borges) e “hálito da noite” (Inventário de Cronos); “caule da noite” (Os olhos de Borges) e “caule das demoras” (Inventário de Cronos); “dobradiças do medo” (Os olhos de Borges) e “esconderijos do medo” (Inventário de Cronos); “mármore das horas” (Os olhos de Borges) e “inverno das horas” (Inventário de Cronos). Essa reiteração propõe um texto imóvel, uma ambientação que desenvolve a fixação dos arquétipos e da intimidade com o estranho. Tal como uma ampulheta: o vidro de areia (a sucessão de vocábulos) é incessantemente virado para prosseguir o fluxo.

Jaime Vaz Brasil bombeia um estado de juízo, da resolução, definindo o indefinível, correndo contra a fugacidade. “Viver é acaso.” No decorrer das cordas, há uma irregularidade de escalas. Ora a linha fica abstrata, etérea (“Oito que se horizontaliza/ na cama lisa do eterno”), ora visível em demasia, com paralelos pouco intensos (“Gelo ao sol/ escorre/ da alma fria”). Inventário de Cronos apresenta um abismo de tons: expõe um helenismo tímido e, simultaneamente, uma descontração súbita, desfazendo o rigor almejado. Ao mergulhar na exatidão diante da exaustão do mundo, o autor logo se penaliza com a fácil comunicação. O canto é posto em alto-falante, retumbando o que estava subentendido, com uma palavra a mais prejudicando a essencialidade. Um exemplo:

“O tempo rasteja

com majestade.

Cobra e pássaro,

verme e Deus.

O homem?

Um peixe

entregue ao sol:

as escamas ressecam

ao carinho das horas” (grifo meu)

O final perfeito — as escamas ressecam — perde fulgurância com o aditivo lacrimoso “ao carinho das horas”. A sensação é que o poema prossegue mesmo depois de terminado, com uma explicação que compromete o mistério. Se temos “ao contrapeso das rugas/ o tempo limita os lábios”, em seguida existe um esclarecimento: “quando de um homem/ o tempo não quer outro/ os lábios são um risco no rosto./ (Sábios e quietos)”.

Jaime Vaz Brasil é uma combustão de contrários, contagiado às vezes pela pressão de uma rima ou pela extravagância de uma comparação. Mostra imenso talento ao ser substantivo, mas cede em alguns momentos aos elementos solenes, seculares e mistificadores da distância (“pirâmides do além”, “esfinges”, “deserto”, “castelos”), a uma adjetivação imprecisa (“teimoso navegante na teia dos sentidos”), ao jogos de palavras (“O tempo/ é plural em sua singular existência”) e ao senso comum (“Ao homem,/ a tarefa de numerar,/ grão a grão, as areias do mundo”). Abre assim perigoso espaço para máximas didáticas como “Um homem/ é tão importante/ quanto um vegetal”.

Com alta vocação sugestiva e ouvido musical para a concisão, demonstrado antes em Livro dos amores, nada a reclamar no momento em que o autor não sofistica a simplicidade com a retórica: “o sol no solo,/ o milagre/ da evaporação”. Jaime Vaz Brasil é um escritor dividido, uma persona fragmentada que busca a unidade. Como mesmo diz, “o equilíbrio é naturalmente injusto”. Da desordem, sua voz sobe.