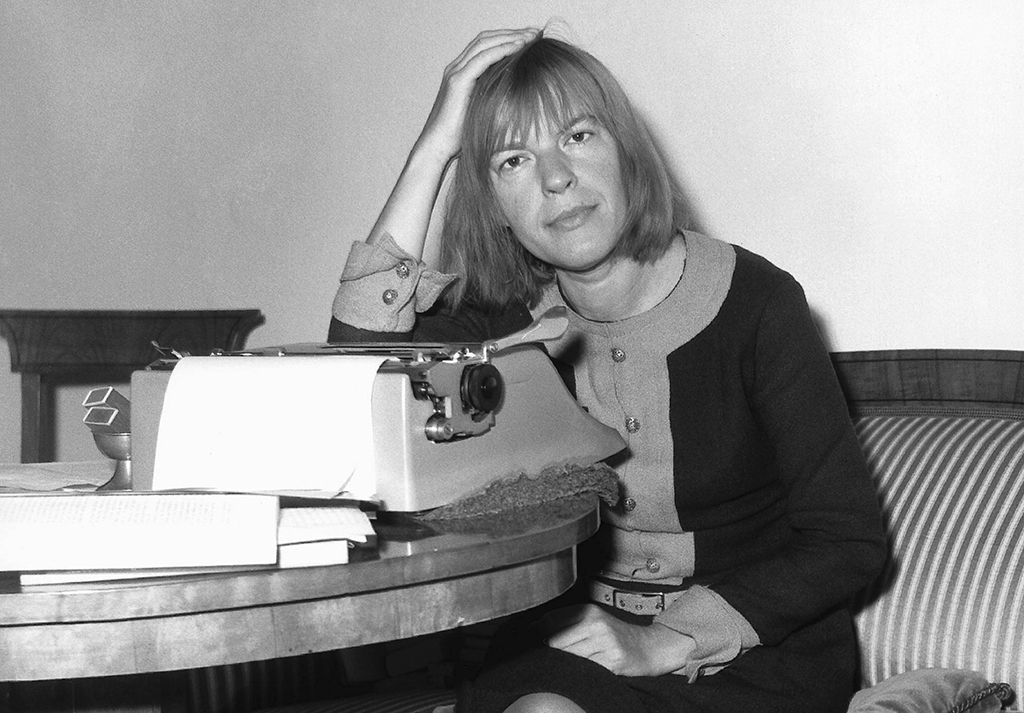

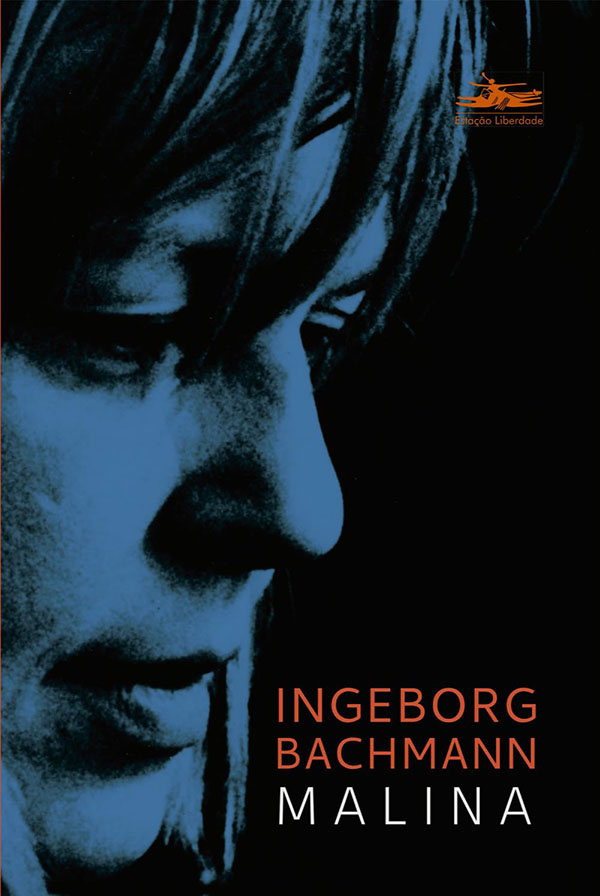

Ingeborg Bachmann (1926-1973) foi uma das maiores escritoras austríacas do século 20, agraciada, em 1964, com o Prêmio Georg Büchner (o mais importante de língua alemã), mas permanece desconhecida do grande público no Brasil. Ela fez parte do famoso Grupo 47, responsável pelo renascimento da literatura alemã no pós-guerra, ao lado de autores como Günter Grass e Heinrich Böll. Doutora em Filosofia pela Universidade de Viena, escreveu ensaios filosóficos, poemas, contos, peças radiofônicas, libretos e um único romance, Malina, agora publicado no Brasil pela Estação Liberdade, em excelente tradução de Carla Bessa.

Malina, publicado em 1971, seria o primeiro de uma trilogia intitulada Maneiras de morrer. Os dois livros seguintes, Réquiem para Fanny Goldmann e O Livro de Franza, infelizmente ficaram inacabados — Bachmann morreria dois anos depois, vítima de um incêndio em seu quarto, em Roma, provavelmente por dormir com um cigarro aceso. Bachmann foi, portanto, uma figura trágica: aos 28 anos, era uma bela jovem, poeta em ascensão, capa da revista alemã Der Spiegel; ao morrer, aos 47 anos, estava deprimida e viciada em benzodiazepínicos, após uma sequência de relacionamentos fracassados.

O livro é dividido em três partes: Feliz com Ivan, O terceiro homem e Das coisas últimas, que são precedidas por uma apresentação dos personagens: a narradora sem nome, de quem sabemos apenas se tratar de uma austríaca de olhos castanhos e cabelos louros, residente em Viena; Ivan, com quem a narradora tem uma relação um tanto abusiva, nascido na Hungria, empregado de um instituto não especificado na Áustria, separado e com dois filhos pequenos, Béla e András; e, por fim, um homem misterioso chamado Malina, que vive no mesmo apartamento que a narradora e com quem ela tem diálogos que se assemelham aos de um analista com sua analisante. Uma leitura possível é que Malina seja um “duplo” da narradora, ou que eles simbolizem a dualidade Anima–Animus, segundo os arquétipos junguianos. Bachmann dá algumas pistas pelo texto, por exemplo: “(Ivan) nunca entrevê que sou dupla. Que sou também uma criação de Malina”; e “Ivan e eu: o mundo convergente. Malina e eu, porque somos um: o mundo divergente”; ou ainda, ao narrar um sonho: “Meu filho ainda não tem nome, sinto que não tem nome como os recém-nascidos, preciso lhe dar um nome em breve, acrescido do meu e, sussurrando, sugiro: Animus”.

Porém, para entender a gênese do romance, é preciso relembrar dois escritores com os quais Bachmann teve relacionamentos amorosos conturbados e que ela teria amalgamado no personagem Ivan — o objeto de sua devoção e, ao final do livro, o motivo de sua autodestruição. Em 1948, aos 21 anos, Bachmann conheceu o poeta Paul Celan em Viena, em uma festa na casa do pintor surrealista Edgar Jené. Celan havia deixado a Romênia e aguardava a documentação para entrar na França. Os dois começaram um relacionamento amoroso que durou poucos meses e foi retomado em 1957, durante um breve encontro. Celan teve um impacto profundo em Bachmann — tanto em sua vida quanto em sua literatura — como ficou provado em sua extensa correspondência. Ele conheceu uma Ingeborg Bachmann jovem, idealista e um tanto ingênua: à época, ela havia finalizado sua tese sobre Heidegger, com o intuito de “destruir o homem” (Heidegger havia sido membro do partido nazista, como o pai da escritora). Celan, judeu sobrevivente do Holocausto, obviamente tinha sérias reservas quanto a Heidegger, mas isso não o impediu de ter, anos depois, um relacionamento amistoso com o filósofo durante duas décadas.

Resposta

Em 1958, ela começou a namorar o dramaturgo e romancista suíço Max Frisch. Ela tinha 32 anos; ele, 47. O relacionamento durou quatro anos e terminou quando Frisch a trocou por uma estudante de 23 anos, Mariane Oellers, amiga do casal. Logo após o término, Frisch publicou um romance intitulado Que me chamem Gantenbein, em que a personagem feminina, Lila, teria sido baseada em Bachmann — que, segundo alguns, teria ficado profundamente ofendida com a indiscrição do ex-companheiro. Malina seria, então, uma resposta a Frisch, o que explicaria até o planejamento de uma trilogia, em resposta à trilogia de Frisch — Stiller, Homo faber e Que me chamem Gantenbein. Tal identificação se reforça pelo fato de Ivan ser divorciado e com filhos, como Frisch à época em que Bachmann o conheceu.

Porém, a pesquisadora e escritora alemã Sigrid Weigel, uma das maiores especialistas em Bachmann, afirma que a querela com Frisch não passa de um boato (ela até o teria ajudado a revisar Gantenbein) e que Malina dialoga, essencialmente, com a poesia de Celan, ainda que de forma cifrada — mas que o personagem Ivan também não deve ser entendido como sendo Celan, apesar da assonância de seus nomes (Ivan/Celan). “São menos motivos ou temas, e mais palavras individuais, imagens linguísticas ou imagens escritas que circulam entre o lirismo de Celan e Bachmann.”

Fiel à máxima de Baudelaire — “Seja sempre poeta, mesmo na prosa” — Bachmann de fato escreveu um romance deliciosamente lírico, mas foi além: Malina é uma obra experimental, não linear e fortemente digressiva e intertextual. Além do fio narrativo em primeira pessoa, em um longo fluxo de consciência, há registros de telefonemas (com diálogos sempre truncados), cartas, poemas, entrevistas, trechos de partituras e um breve conto de fadas, intitulado Os segredos da Princesa de Kagran (Kagran é um bairro de Viena). A formação filosófica de Bachmann e sua erudição, aliadas a esse lirismo, são o grande trunfo do romance, como, por exemplo, quando a narradora discorre sobre sua paixão por Ivan:

Enfim transito pela minha carne com um corpo, o meu corpo, que se havia tornado estranho para mim por desapreço, sinto uma reviravolta dentro de mim, sinto os músculos soltarem-se da eterna tensão, o sistema de linhas lisas e longas dos músculos distende-se, sinto os dois sistemas nervosos transmutarem-se concomitantemente, pois nada acontece com mais evidência do que essa transmutação, que é um processo de reparação, uma purificação, a prova definitiva e fática, passível de ser medida e nomeada com os mais novos instrumentos da metafísica.

Se na primeira parte a narradora basicamente descreve sua paixão — e sua submissão — a um Ivan muitas vezes autoritário e arredio, na segunda o tom fica mais sombrio. Em O terceiro homem (alusão ao filme de Carol Reed, de 1949, com roteiro de Graham Greene, cuja história se passa em Viena), ela relembra a relação conflituosa com o pai, a quem acusa de abuso sexual. A linguagem aqui se torna mais simbólica e onírica, e a figura paterna deve ser entendida de forma figurada, representando toda forma de opressão masculina:

Meu pai (…) dirige uma empresa ou um governo, é diretor de teatro, tem filhas e filiais, vive dando ordens, fala em vários telefones, e é por isso que ainda não consegui me fazer ouvir, apenas no instante em que acende um cigarro.

Guerra e violência

O tom ominoso do capítulo soa terrivelmente atual nesta época em que a extrema direita recrudesce em todo o mundo. Pouco antes de morrer, a autora afirmou, em uma entrevista: “Eu já refleti sobre onde o fascismo começa. Ele não começa com as primeiras bombas jogadas, não começa com a violência política, sobre a qual se pode escrever em qualquer jornal. Ele começa nos relacionamentos entre as pessoas. O fascismo é a primeira coisa no relacionamento entre um homem e uma mulher.” Ou, como a narradora discorre em Malina: “Há sempre guerra. Aqui há sempre violência. Aqui há sempre luta. É a guerra eterna”.

Na terceira e última parte do livro, as digressões se ampliam, e Bachmann prova que pode escrever de forma inspirada sobre qualquer assunto — desde um carteiro que se recusa a entregar cartas até seu fascínio por homens belos e brutos. A narradora e a autora parecem divididas entre a beligerância e a submissão, entre a vontade de reagir e o desejo de se entregar — e nessa tensão se equilibra toda a estrutura da obra. De forma funesta, a personagem termina escrevendo a um advogado para se informar sobre como deixar um testamento, antes de desaparecer por uma rachadura na parede — não sem antes quase incendiar o apartamento.

Admiradora do primeiro Wittgenstein, sobre quem escreveu vários ensaios, Bachmann era atraída pela proposição que fecha o Tratado lógico-filosófico do filósofo austríaco: “Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar”. Entre o falar e o calar, ela construiu sua obra poética — e depois a abandonou. Talvez a escritora reencontrasse no romance, para além da trilogia inacabada, a própria voz — mas a imponderabilidade da existência humana fez com que sua obra romanesca se resumisse a um único, porém brilhante, volume.