“Minha família era muito monstruosa. É o que conheço”, declarou a argentina Aurora Venturini em entrevista sobre a própria obra, sempre povoada por tipos estranhos e deslocados. Além deles, uma galeria formada por pessoas deformadas, famílias incestuosas e gente com a alma quebrada. Ler a prosa da autora argentina nos coloca, desde as primeiras páginas, em um universo particular e irresistível.

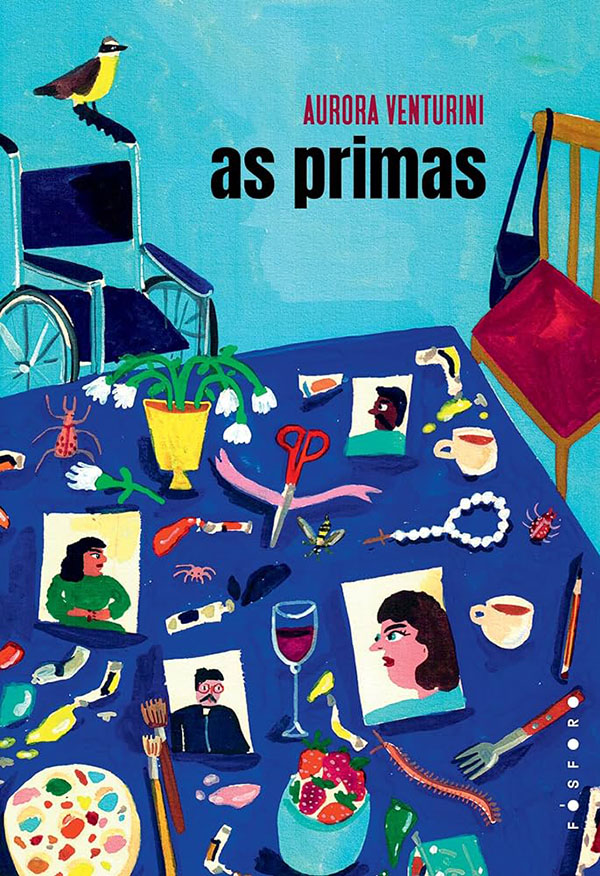

Venturini estreou oficialmente na literatura aos 85 anos com As primas, assinado na época sob o pseudônimo de Beatriz Portinari. Pelo romance recebeu em 2007 o prêmio Nueva Novela do jornal Página/12, obtendo dos jurados o reconhecimento por sua originalidade. “Finalmente um júri honesto”, afirmou.

No entanto, antes dessa aclamação já escrevera dezenas de livros, tendo se exilado depois do golpe militar de 1955 em Paris, cidade em que foi próxima de Violette Leduc e dos existencialistas. Peronista, amiga de Evita, Venturini figura entre os grandes nomes da prosa argentina de autoria feminina do século 20, como as irmãs Silvina e Victoria Ocampo, além de Sara Gallardo — escritoras que nem sempre receberam o mesmo espaço e reconhecimento que os conterrâneos Bioy Casares e Jorge Luis Borges. Seu projeto estético poderia ser aproximado das irmãs Ocampo, sobretudo de Silvina, na comum atração por narrar universos excêntricos.

Em As primas, recupera, em tom de tragicomédia, passagens biográficas da infância na província: “As primas sou eu”, assumiu. Ela nos apresenta o monólogo de Yuna Riglos, jovem de origem humilde de La Plata, no início dos anos 1940. Sua família está marcada por casamentos consanguíneos, deficiências e limitações físicas de toda ordem: a mãe, uma professora da escola local, a irmã Betina, presa a uma cadeira de rodas, e Nené, tia virgem, apesar de separada e rodeada de pretendentes. A esse núcleo se agregam a tia Ingrazia, que vive com o marido (e primo) Danielito, pais de Carina, jovem com seis dedos, e sua irmã Petra, uma anã que desde a adolescência se prostitui com homens da cidade.

Yuna tem sérios problemas cognitivos, mas é dotada de extrema sensibilidade. Pinta desde criança toda sorte de papéis que cruzam seu caminho, contando com tinta e pincel as brutais histórias familiares. Por suas criações, passa a obter reconhecimento, e aos 18 anos consegue vender alguns quadros, passando a estudar belas-artes com o apoio do professor José Camaléon.

Dirigindo-se ao leitor, Yuna explicita na escrita a grande dificuldade de expressão que enfrenta, causando sensação de vertigem na leitura de um texto quase desprovido de pontuação:

Vou tratar de aprender e pôr vírgulas e pontos porque tudo o que escrevo desmorona como se virasse em cima de mim um prato cheio de macarrão sopa de letrinhas e talvez o leitor sinta o mesmo mas não dou conta de tudo de uma vez e também tenho que aprender a questão das maiúsculas e acentuações eu terminei o sexto ano e graças à minha capacidade artística agora frequento concertos, reuniões de artistas e já ganhei vários prêmios de pintura.

Oralidade precária

A narradora ignora o sentido dos “vocábulos finos” e se lança na tarefa de transmutar em texto as palavras faladas que lhe saltam da boca. Dominá-las é mais árduo que pintar. A escritora argentina Mariana Enriquez, no prefácio da edição brasileira, afirma que ela escreve contra a linguagem, com o que lhe resta de uma “oralidade precária”.

Buscamos fôlego para respirar dentro dessa sensação de quase claustrofobia, que em tudo se relaciona ao ofício de narrar a casa monstruosa em que os genes “desengonçados” espiam de dentro da aparente tranquilidade doméstica. Histórias de assassinato, estupro, aborto e pedofilia se sucedem, homens abusadores vêm e vão, maltratando essas mulheres na triste morada de subúrbio.

Armada de palavras e pincéis, Yuna expele algo para dentro de suas pinturas, transformando as dores em beleza. Uma arte da urgência, diante das desgraças que rodeiam essas mulheres, como a pobreza e o persistente machismo da vida provinciana. Em uma passagem amarga, afirma ter consciência de “se aperfeiçoar ao máximo para sobreviver”. E sobrevive: em 2020, Liliana Viola, herdeira literária de Venturini, publicou postumamente o romance As amigas, em que a autora retoma a história de Yuna, agora com 80 anos. Viola também assina a biografia Esta no soy yo, publicada na Argentina este ano. Ambos os títulos ainda não foram traduzidos no Brasil.

Mas quem seria mesmo Aurora Venturini? A resposta não encontra um sentido fixo. O documentário Beatriz Portinari (2014), de Agustina Massa e Fernando Krapp, traz a oportunidade de mergulhar nas águas misteriosas dessa personalidade enigmática e conhecer um pouco da rotina da escritora platense em seu lugar de origem. Sobre ela pairam inúmeras lendas e boatos, como a visão de fantasmas desde a infância e o cultivo de uma aranha de estimação chamada Rebecca. Era católica e amiga de um padre exorcista, com que travava diálogos sobre manifestações sobrenaturais. Nunca teve filhos, temendo reproduzir os monstros de que tanto se ocupou em sua prosa. Em entrevistas, mudava as versões dos fatos relatados, narrando os mesmos episódios de maneiras diferentes. Vivia para escrever, tarefa levada a cabo durante oito horas diárias. Queria ser lida e buscou várias formas de inserção no meio literário, com sucessivas autopublicações por editoras independentes. A legitimação mais ampla e o respeito do público vieram quase “tarde demais”, no dizer da escritora.

Nascida em 20 de dezembro, escolhe a mesma data de aniversário para Chela, protagonista de Nós, os Caserta. É um convite sedutor entrar nessa teia que enreda o ficcional e o biográfico. Os aspectos extratextuais relativos à autora criam por si só uma narrativa extravagante, mas eles soam (quase) desnecessários diante da força de sua escrita e das opções narrativas que faz.

Sangue ruim

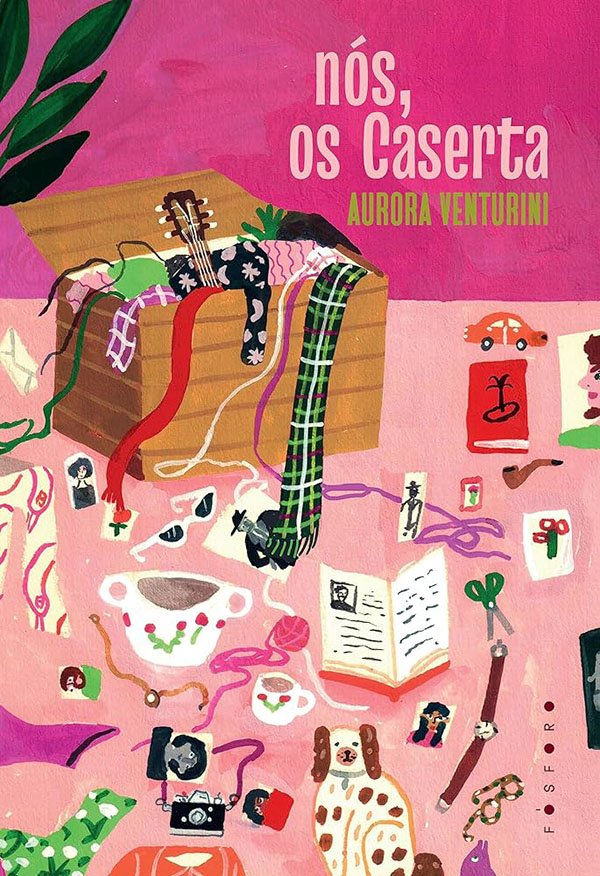

De seus muitos livros de prosa, Nós, os Caserta era o preferido. Escrito antes de As primas, foi publicado na Argentina em 1992. A primeira edição brasileira vem agora a público, na elegante tradução de Mariana Sanchez, mesma tradutora de As primas. Nele, nos deparamos com María Micaela Stradolini, de apelido Chela, narradora desse formidável romance de 26 capítulos.

Estruturado de forma circular, o começo da história remete ao final. Tudo já aconteceu e Chela termina seus dias no sótão da casa da infância, com alma de “anciã-anã-proustiana”, mergulhada entre lembranças, cartas e fotografias. Sentindo-se um farrapo humano, ela deve voltar ao espaço familiar para recuperar seus fantasmas. Campo de batalha incessante, esse é um lugar de falta de afeto e relações esvaziadas.

Filha primogênita, a narradora nunca foi exatamente bela, e quando criança vivia desgrenhada e maltrapilha na abastada casa da estância nos arredores de La Plata com os pais. Pouco dada às mesuras sociais e ao bom comportamento, era designada como anormal, porca e selvagem. Tratada por quase todos com hostilidade, sempre devolveu ao mundo agressões na mesmíssima moeda. Superdotada, aos quatro anos já sabia ler e escrever. Enxerga imbecilidade no pai e frivolidade na mãe. Odeia igualmente as avós, que a consideram uma peste. Nutre o mesmo sentimento por Lula, a irmã dois anos mais nova, “bonita como a mãe”.

Em um passeio à cidade, se recusa a sorrir na fotografia oficial a ser enviada para a tia-avó Angelina, parente paterna, na Itália. Descrita com maestria, a cena do duelo entre mãe e filha condensa um dos eixos centrais da trama. Chela não colabora; a mãe se irrita, chamando-a de “cataplasma”, palavra que fere e gruda na pele por toda a vida. De volta da visita ao fotógrafo, apresenta uma vermelhidão estranha. Está infectada com rubéola e deve ser imediatamente afastada do convívio da mãe, grávida de três meses. Tem início seu exílio no sótão, fortaleza que concentra apenas dois habitantes: Chela e o filhote de coruja Bartolo, companheiro de incontáveis aventuras pelo campo à cata de restos e relíquias. Insubordinação, hostilidade, castigo, ressentimento. Está montado o circo familiar, e nesse picadeiro outros personagens irão se revezar.

A clausura não ajuda, e a mãe tem um filho anão, Juan Sebastián. Descrito como monstro em diversas passagens, ele protagoniza junto da irmã passagens que se alternam entre um tom grotesco — como nos gestos bizarros em que atiram bandejas de comida no teto, emporcalhando todos os ambientes — e um registro lírico, em que essa alma bela é uma das poucas a conferir à protagonista a sensação de pertencimento. Ele carrega no nome um eco de Bach, mas a genialidade do famoso músico passa longe: Juan só sabe pronunciar duas palavras. Na economia dos afetos, elas bastam.

Anjo e demônio, Chela se revela capaz de gestos amorosos com os animais e com o irmão, ao mesmo tempo que exibe desde pequena todo racismo e crueldade contra pessoas como Sara, mucama negra encarregada de cuidá-la. Como no trecho em que a atormenta vociferando os Cantos de Maldoror, fazendo dos versos do Conde de Lautréamont uma espécie de hino belicoso contra aquela que oprime. Já mais velha, a empregada exige seus direitos, mostrando a Chela que agora ela faz parte de uma elite decadente. Antiperonista, a patroa se enfurece contra a insubordinação.

Marcada pela poesia

Um tanto deslocada na tradição literária argentina pela demora na legitimação de sua vasta obra, Venturini se filiou à linhagem dos muitos poetas que amava, dentre eles Baudelaire, Rimbaud e o próprio Lautréamont. O gosto pelo lado maldito é incorporado no manejo da linguagem, surgindo no diálogo explícito em Nós, os Caserta, nos versos que brotam sem cessar na mente de Chela. A dicção venturiniana evidencia o quanto sua prosa está marcada pela elaboração poética: o ritmo das frases e a capacidade de condensar imagens de enorme poder sugestivo são pontos altos de sua escrita.

Em contraponto ao lirismo de muitas passagens, por vezes a ironia corta na carne para dizer duramente sobre a falta: “Nós, os Stradolini, não nos amávamos”, conclui. O sangue familiar não somente transmite indiferença, mas algo misterioso e degenerado, talvez consequência de atos no passado, de uma longínqua Itália e de um avô que vivera em Paris, carregando consigo as consequências da sífilis e outras maldições inominadas.

Chela vai se apartando da estância, depois de viver, aos vinte anos, um grande amor desiludido por Luis, um homem casado. Em uma nova realidade de muitos deslocamentos — Ilha de Páscoa, Santiago, Madri, Paris, Roma — trilha uma jornada carregada de peculiares encontros e iniciação ao esoterismo. Tem como única companheira a tartaruga anã Bertha, levada no bolso a todas as partes. O pequeno animal chora de emoção diante da beleza de uma estátua feminina durante a visita a um museu. (Não estranhemos, este é um livro de Aurora Venturini.)

Uma das últimas etapas do périplo é a Sicília, local em que finalmente encontra a tia-avó Angelina, também anã. Diante dessa ancestral refaz ainda uma vez o caminho da genética monstruosa. Identificada com a parente, como “dois galhos naquela árvore podre”, vive com ela uma intensa relação erótica. O encontro é uma espécie de ápice das relações incestuosas que povoam a narrativa.

Ao final do relato, Chela está de novo diante da fotografia com a mãe. A temporada no inferno está próxima do fim. Definida por uma antiga professora como barco difícil de comandar, ela se apresenta como uma espécie feminina da estirpe de Ulisses, encerrando suas andanças de retorno a Ítaca. Mas a ilha está vazia.

A vida me rasgou, quebrou e mutilou, como todos os Caserta. Mas não reclamo, porque eu também aprontei das minhas.

Distintas entre si, mas carregando traços de sua criadora, Chela e Yuna integram a espantosa família literária plasmada por Venturini. Elas surgem como duas faces a projetar luz e treva nesse espaço criativo de extrema liberdade, em que fantasias, sonhos e pesadelos partilham um espaço textual que não teme a radicalidade. À semelhança da protagonista de Nós, os Caserta, Venturini arrancou os próprios espinhos e forjou com eles sua prosa delirante e disforme.