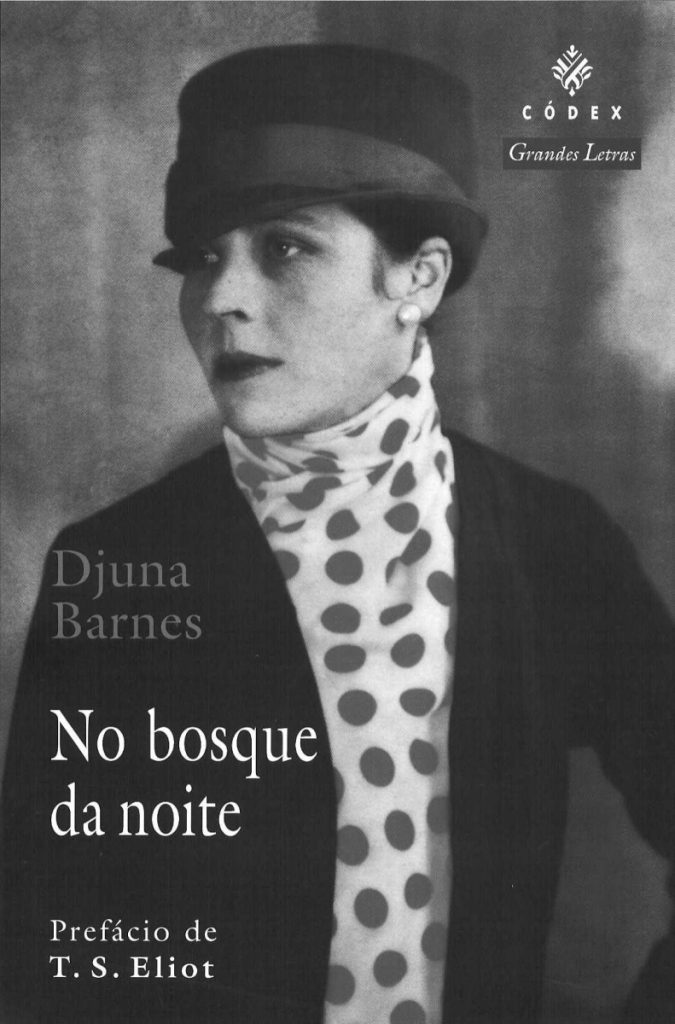

Cult já foi definido como “carisma oculto”; é perfeito mas é pouco. Talvez o monossílabo inglês tenha igualmente o dom de transformar obscuridade em autocongratulação e ironia. Senão Djuna Barnes, já velha, não diria ser “a mais famosa desconhecida do mundo”. A blague se deve basicamente à sua estranha obra-prima No bosque da noite, romance publicado em 1936 e desde então objeto de culto para um pequeno séquito de abnegados. Sem a inevitabilidade dos clássicos, o livro permanece até hoje envolto num halo de excelência e implausibidade, como se predestinado mesmo a ser cult: é exótico na forma romancesca o suficiente para ser uma invenção, ostentando um estilo inclassificável, nada comercial, ao tratar do lesbianismo com ramificações pela patologia sexual; foi apadrinhado por ninguém menos que T. S. Eliot, seu primeiro editor e prefaciador na Faber londrina, depois incensado por Dylan Thomas e o crítico Edwin Muir; e por décadas afora amargou, suprema exclusão, a ausência nas reedições de Exile’s Return, de Malcolm Cowley, o texto-base sobre os artistas norte-americanos expatriados na Europa nos anos 1920, círculo cuja lenda sua autora ajudou a construir.

“Como uma mão amputada não pode ser renegada, porque está vivendo uma futuridade, da qual a vítima é ancestral, Robin era uma amputação a que Nora não podia renunciar.” É nesse tônus léxico e intelectual que, em oito capítulos, o parco enredo de No bosque da noite relata a paixão, ou a sua mutilação, vivida em Paris com esticadas a Berlim e a Nova York, entre a patrona das artes Nora Flood, a do “o olhar irreflexivo dos metais polidos”, e a indomável Robin Vote. Visitando igrejas, lendo Sade, esta jovem faz a linha anjo com cinismo animal, deixa sem maiores explicações o falso barão Felix Volkbein e trocará Nora pela ricaça Jenny Peterbridge, a predadora.

Todas essas relações foram intermediadas em algum momento pelo ginecologista Matthew O’Connor, o aborteiro que se autodenomina “charlatão”, o “divino imbecil”, e gostaria de ser uma menina, dormindo maquilado com uma peruca feita em cachos. Há muita sexualidade, mas não sexo na história, com noitadas que acabam em bebedeira e angústia, perseguição pelos bares e sopapos por ciúmes. Relegados à solidão, e porque ao amar “estamos cheios até a garganta com nossos próprios nomes para a desgraça”, os desesperados recorrem ao Doutor para aliviar sua “endogamia com a dor”.

O romance é assim uma coletânea de discursos sedutores, eventualmente frívolos, nos quais a narradora se reveza com O’Connor numa conjuração poético-existencial do inconveniente de ter nascido. Robin por sinal tem um mantra: “Eu não queria estar aqui.” Instáveis face à realidade, à identidade sexual, os protagonistas vivem forçados a escolher entre a neurastenia e a desintegração. São dramas a que o Doutor responde, não raro com humor, mediante rapsódias de especulação lírico-filosófica sobre a noite, quando em meio à espera, ao sono, aos sonhos “hostes de bufões assumem o controle”, ou sobre o amor entre mulheres: “que insana paixão por angústia sem alívio e maternidade foi capaz de concebê-lo?” Entre um floreio e outro, ele abre o catálogo de perversões, citando aqui um exemplo literário de necrofilia, ali detalhando o episódio em que Jenny manipula a paixão, correspondida, de uma criança por Robin, para tê-la de volta após uma briga.

Atenuada pela poesia, a morbidez em Djuna Barnes evoca os fantasmas da insustentável leveza do ego na modernidade. Sua fragilidade, sua frustração designam ao amor, que é carne e espírito, uma tarefa impossível: preencher a rasura deixada por Deus (os personagens, inclusive O’Connor, por nostalgia ou esteticismo, são dados a visitar igrejas) e ao mesmo tempo aplacar a besta que ele próprio desperta no amante (curiosamente, do cavalo à lesma, quase trinta animais são mencionados no romance). Nora afinal está consciente do fracasso em ser uma “santa” para Robin, ao passo que esta lembra-lhe “um animal virando humano”. Não por acaso religião, amor e bestialismo, reunidos na última cena, conferem tal impacto ao final que os editores franceses quiseram suprimi-la. Pretensão negada.

Em No bosque da noite, como em outros textos, a autora não poupa material autobiográfico. Ela não teve aliás uma vida menos trepidante ou bizarra que suas criaturas. Nascida em 1892 numa fazenda perto de Nova York, Djuna Barnes morreu nesta cidade em 1982. O pai, um aquarelista boêmio, segundo a filha um tarado também, a iniciou no desenho; como nunca foi à escola, sua formação se deveu à mãe, uma violinista inglesa, e à avó Zadel, jornalista e feminista. A casa era freqüentada por Jack London, por Franz Lizt, mas Djuna parecia interessar-se mais pelos cavalos, enquanto imagens de bestialismo iam se gravando em sua memória. As relações familiares na fazenda foram transpostas para o romance Ryder (1928) e para a estupenda peça teatral em versos A antífona (1958), nos quais incesto, estupro são temas dominantes. Em 1911 muda-se para Nova York, ajudando a sustentar quatro irmãos com matérias, que ela mesma ilustra em traços grotescos-beardsleianos, para jornais e revistas. A estréia literária se dá com um opúsculo de poemas, O livro das mulheres repulsivas (1915); em seguida escreve peças de um só ato que a levam a trabalhar com Eugene O’Neill. Por essa época, se casa sem convicção, separa-se rapidamente, depois faz, por horror à gravidez, um aborto.

Djuna Barnes era alta, angulosa, arredia, ousada, em suma, uma esquisita que se vestia com distinção ao viajar a Paris em 1921 para entrevistar artistas expatriados e ser correspondente da Vanity Fair e da New Yorker, síntese que descreve parcialmente Nora Flood, seu alter ego. Acolhida pelos literatos — Joyce, cativado, a presenteou com os originais do Ulisses e Beckett, Edmund Wilson, Ezra Pound lhe ofertaram amizades calorosas — sua tribo no entanto eram os homossexuais, os poetas menores. O chá com absinto supera a cannabis entre os estimulantes que aprecia. Em 1928, publica Ladies Almanack — epigramas sobre o safismo nos salões parisienses. Mais tarde No bosque da noite recupera o tumultuado affair com a escultora Telma Wood, o modelo para Robin, enquanto o médico Daniel Mahoney, que lhe fez um segundo aborto, inspira o palhaço metafísico Matthew O’Connor.

O dinheiro curto, uma constante, a torna mais uma protegida de multimilionária Peggy Guggenhein, que durante décadas lhe enviou mensalmente cheques entre 100 e 300 dólares. De volta a Nova York, morando no Village, suas tendências esquizóides se acentuam. Passa fome, fica até seis meses reclusa, sem falar com ninguém. A romancista Carson McCullers uivou, literalmente, à sua porta sem ser atendida; igual tratamento recebeu Anaïs Nin, uma celebridade. Asma, fortes depressões convencem a família a interná-la duas vezes. Nos anos 1950 ignora, estando certa, diagnósticos de câncer para continuar escrevendo A antífona. A eleição para o National Institute of Arts and Letters em 1961 não a tira da pobreza. Com a saúde minada pelo enfisema, ela morre aos 90 anos, a crermos no amigo e biógrafo Andrew Field, debilitada por semanas de subnutrição.

A fuga para Paris acometia os americanos, reais ou imaginários, que optavam pelo exílio, isto é, o “desenraizamento”, para escapar ao desajuste à sociedade em seu pais. Ali eles buscam o contato com a requintada cultura européia, isenta, supunham, do filistinismo que a civilização industrial propaga na América. Contra o puritanismo, entregarem-se ao álcool, ao sexo, às drogas é potencializar a liberdade. Quanto à diferença sexual, o assunto estava bastante vivo nos meios culturais da Europa. O livro de Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, trazendo para a ciência os comportamentos aberrantes, continuava um sucesso, uma referência canônica. Discutiam-se ainda com interesse as teorias de Otto Weininger sobre a bissexualidade em Sexo e caráter, ao mesmo tempo em que a psicanálise quebrava resistências à aceitação. Contexto favorável a incursões, em literatura, por áreas escamoteadas da subjetividade onde passeiam monstros e abominações, o que Barnes assume ao explorar o grande emblema romântico da noite, apoiada em Jung e sua psicologia da Sombra.

Temática perturbadora, ineditismo na linguagem — não surpreende que o livro levasse os burocratas da Faber a preverem um fiasco em termos comerciais. Não erraram, mas as resenhas na Inglaterra foram entusiásticas, a começar por Graham Greene e um crítico, desconhecido, que ombreou a autora com Virginia Woolf. O trabalho editorial para isso não foi desprezível. As 160 mil palavras do original ficaram reduzidas a 65 mil e Eliot insistiu em novos cortes; passagens envolvendo estupro foram eliminadas. Mesmo assim moralistas a acusaram de se comprazer no horror gótico, diletantes falaram em art déco na literatura, quando o passionalismo, as traições, os exageros, além do wit tendendo ao aforístico, filiam a narrativa ao drama elizabetano. A ficção praticamente sem enredo de Djuna Barnes, privilegiando mais a cena do que a seqüência ou o encadeamento, depende fundamentalmente da intensidade verbal. Nisso, ela, com James Joyce, sua maior influência ao lado do dramaturgo John Synge, é criadora de um gênero híbrido, até agora sem nome.

Prosa intensa quem sabe nomeie um gênero onde a palavra age e alterna modulações que vão da elegância reflexiva, como em “Vida, permissão para conhecer a morte”, a visões somente aceitáveis num estilo liminar: “… como seria … um órix descendo uma alameda, guirlandado com flores de laranjeira e um véu de noiva, casco erguido na economia do pavor, pisando em uma trepidação de sua carne que será mito; como o unicórnio não é homem nem besta destituída, mas a fome humana empurrando seu peito contra a presa.” Luxúria do verbo sem parentesco com a prosa poética: há relevo sem “grandeur”, energia sem eloquência, e movimentos cheios de incongruência, de metáforas radicais avançam com guinadas imprevisíveis próprias à intuição poética na prosa, simplesmente. A emoção pensa pelo leitor, com o que, na citação, o animal induz o visceral. A imaginação e a verve fraudulentas de O’Connor, por sua vez, não têm o discurso desenhado apenas por nexos lógicos ou factuais, mas sobretudo por uma espécie de esfoliação veloz, casual, em que idéias e imagens saem umas das outras em quase nonsense para atingir uma verdade, uma provocação.

Linguagem tão peculiar não deixaria de causar problemas para a tradução. Tem-se a impressão de que a estratégia adotada pelo tradutor, o poeta e professor de lingüistica Caetano Galindo, foi o respeito à sintaxe original ao nível da frase, em especial, solução destinada a reproduzir em boa parte a força e a convicção do texto em inglês. Perdas são inevitáveis, sente-se muito mais densidade, maior exatidão no volume e na tonalidade dramática no idioma de partida, mas o resultado, salvo uma ou outra linha ininteligível, um ou outro preciosismo para se mostrar fiel, é a ampla legibilidade.

Algumas decisões, no entanto, ao nível vocabular, cruzam o rio da dúvida, tocando a margem da impropriedade. Lemos “À roda de uma mesa” (p. 34), quando “Em volta” seria mais urbano. Adiante, “bag of tricks” vira inexplicavelmente “caixa de maldades” (p. 46) em vez de “saco de maldades”, expressão corrente no Brasil. Jenny, a “squatter”, é chamada de “grileira” (p. 87); o conceito está correto, mas a forma é sofrível por sua conotação roceiro-fundiária, se estamos em Paris nos loucos anos 20. Não se pode omitir ainda “old days” (p. 112) vertido para “velhos dias”, um não-enunciado em português. Por fim, o leitor teria todo o direito a um 0800 ao tropeçar naquele incrível “alimentado-os” (p. 183), que detona a eufonia junto com regra elementar do particípio.

No bosque da noite é uma obra em certa medida “aberta” e a pergunta pelo seu significado pode suscitar múltiplas respostas. Não há porém como disfarçar o pessimismo, o decadentismo com que seus discursos, ao refletir a crise espiritual de uma época, promovem como saída um individualismo feroz e sua imolação, sem esperança, no amor. Esse mesmo mal de vivre instigou Freud, em 1930, a escrever o ensaio Mal-estar na Civilização, em que a insatisfação, a ansiedade do homem moderno, em razão do recalque das pulsões libidinais e agressivas para desenvolver a cultura, são creditadas a um sentimento de culpa inconsciente pelo qual Eros sucumbe ao impulso de morte. Ora, podem-se atribuir danação, desamparo, amoralismo, escatologia aos personagens de Djuna Barnes, mas não culpa, nem mesmo inconsciente. Desconfortáveis na sua diferença, eles no entanto rejeitam o retorno à norma, a instituições, e nas asas do desejo não querem obstáculos a seu surto desrepressivo, por mais dor que isso implique. Não anseiam por uma cura, em resumo.

Um caminho menos conhecido talvez contorne a hipótese da culpa, que não é irreal, mas insuficiente, e venha a indicar uma alternativa face à enfermidade universal freudiana. Num desenho, censurado, para o romance Ryder, Barnes reuniu animais oníricos que velam o sono de uma mulher nua, conjunto encimado por um coração refulgente onde está escrito: “A BESTA”. No símbolo do coração estão reunidos o amor divino, o amor humano e a irracionalidade bestial. Percebe-se uma deliberada ironia com a divindade (o resplendor é caricato) e uma mensagem aos homens: a besta, que é, a exemplo do Apocalipse, o animal (ou o homem) exponencializado em sua violência, sua abjeção, habita nossos mais íntimos sentimentos, nosso órgão mais vital. Como os animais fornecem a base metafórica do romance (o sono é “o touro branco morto”, uma leoa ajoelha-se diante de Robin, etc.) o texto reiteradamente nos reconduz à nossa animalidade, de que a besta é o temido horizonte onde se exterminam a cultura, a humanidade.

Na última cena o divino, o humano e o bestial têm um encontro marcado em condições peculiares: sem a plenitude do sagrado, portanto sem o sacrifício, resta apenas o sacrilégio. Próximo a Nova York, numa capela decrépita na propriedade de Nora, que a tudo assiste da porta, Robin, pés e mãos no chão, roda, salta, late, atiça e excita um cachorro. À primeira leitura pensa-se automaticamente numa alegoria da “queda” em que a blasfêmia contra a divindade pela perda amorosa vem com uma sugestão erótica para significar o fim, a dissolução do humano no bestial. Mas se não há culpabilidade, ou se aqui essa hipótese é fraca, o sacrilégio agrega um outro sentido, adquire um suplemento. É evidente o protesto pelo insulto a um trono vazio, como exigem o pathos e a negatividade modernistas, mas escuta-se também, mediante uma alegoria hiperbólica, excessiva, a proposta da supremacia de Eros sobre a dor e as impossibilidades que ele próprio inclui. Poetizada, elíptica, a tentação bestial dramatiza a perenização ou a indestrutibilidade de Eros, cujas vicissitudes são as da nossa animalidade. Pois Barnes diz a certa altura: “Fomos criados para que a terra pudesse tomar consciência de seu gosto desumano; e amamos para que o corpo possa ser tão precioso que mesmo a terra deva rugir em torno dele.”

Aposta extravagante, mas basta olharmos para o culto ao corpo na atualidade para vermos o quanto suas intuições não eram um devaneio. E se compararmos a integridade que no sofrimento e na arte demonstrou Djuna Barnes, autora aparentemente “maldita”, com a banalidade a que estão reduzidas as religiões, não será difícil constatar o quanto a santidade e a teologia são hoje capítulos do cômico.