Em As palavras e as coisas, Foucault assim descreve o saber ocidental anterior ao século 17: “O Mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva revolvendo nas suas hastes os segredos que eram úteis aos homens”. Antes da idade clássica, era a semelhança que organizava o conhecimento das coisas, e a representação oferecia-se como uma repetição: teatro da vida ou espelho do mundo.

A imagem parece refletir com surpreendente exatidão o princípio (tanto início quanto fundamento) do percurso poético de Adonis, tal como traçado na bela coletânea de poemas organizada por Michel Sleiman. Não à toa uma das seções do livro se intitula “Espelhos do ator invisível”, reunião de poemas curtos que culmina os anos da sua formação. Como afirma o eu lírico, em Flor da alquimia: “Me fiz espelho/ Refleti tudo”; “acordarei a água e os espelhos, e reluzirei,/ como eles/ a lâmina das visões”. Daí a constância da metáfora da metamorfose, ecoando o poema de Ovídio que Adonis verteu para o árabe: o homem se transforma em elemento da natureza e esta, em elemento humano.

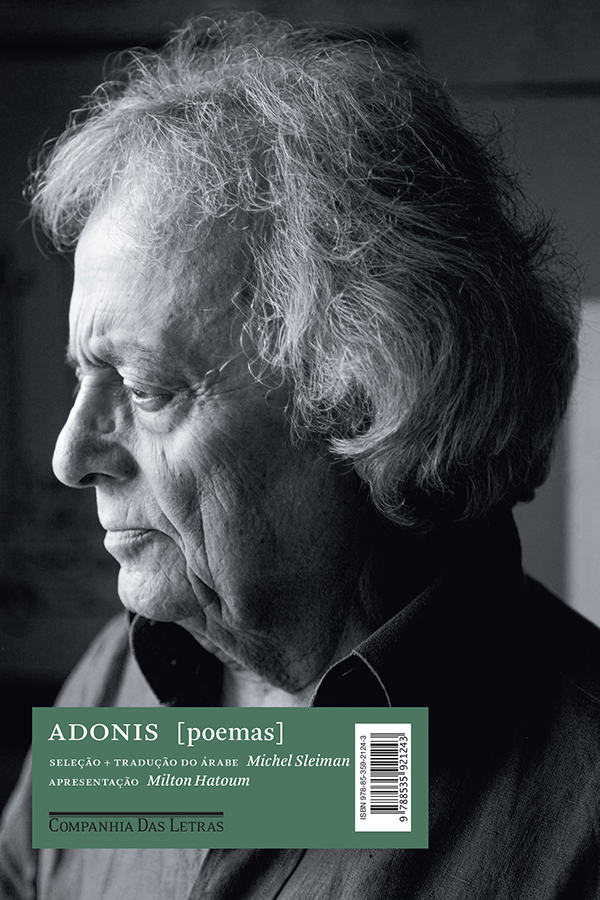

Considerado o maior poeta árabe vivo, Adonis — pseudônimo de Ali Ahmad Said Esber que remete ao deus grego, originário da Síria, nascido de uma árvore e ligado ao ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos — foi, a partir da década de 1960, o renovador da poética árabe tradicional, cujos preceitos haviam sido estabelecidos no século 8. Mas em sua poesia Adonis não adotou apenas procedimentos modernistas como o verso livre, a métrica variável e o poema em prosa: exercitou também a polifonia das vozes, reunindo a cultura pré-islâmica e a pagã num politeísmo de múltiplas verdades.

Sob o espelho das nuvens, o espelho do século 20 ou mesmo o espelho terrível de Nova York em sua tumba, subjaz o Espelho da pergunta: “e disseram: meu rosto/ é onda, o rosto do mundo espelhos/ suspiro de marinheiros, almenara./ Vim e o mundo em meu caminho era tinta/ e cada micromovimento uma palavra./ Eu não sabia: entre mim e o mundo há/ uma ponte de irmandade — passam fogo e profecia”.

Feita de fogo e profecia, a poesia de Adonis, em sua viagem pelas “florestas do sentido”, passa de um saber da semelhança à aventura do estranhamento e do exílio, levada por um cavaleiro de palavras estranhas, para nos retornar uma imagem do mundo transformada pela “antiga flor da alquimia”.

Espelhos

No princípio era o espelho: nos primeiros poemas da coletânea, o eu lírico se mistura à casa, às folhas, às estrelas — “Me amam o caminho, a casa/ e na casa uma jarra vermelha/ amada pela água”; “Caminho e atrás de mim caminham as estrelas/ até seu próximo amanhã”, “caminho até mim mesmo, até/ meu próximo amanhã”. Poeta e mundo se refletem mutuamente a ponto de não se poder distinguir a origem da criação: “A mim se uniu o mundo, as pálpebras/ do mundo revestem as minhas./ A mim, à minha liberdade se uniu o mundo/ Qual dos dois cria o outro?”. Esse grande espelho no qual as coisas se miram e projetam umas nas outras a própria imagem é rumorejante de palavras, e cabe ao poeta dar voz às coisas: “As estações sabemos como amam/ que língua falam os campos/ e ventos — eles não sabem”.

Mais tarde, o poeta diria, em Guia para viajar pelas florestas do sentido: “O que é o espelho?/ Segundo rosto/ terceiro olho”. O espelho é, assim, tanto uma outra configuração do nosso próprio rosto (“faço do tempo um espelho/ para captar meu rosto adivinho”) quanto uma outra forma de olhar, mais intuitiva e sutil.

Entre os saberes da semelhança, Foucault identificara justamente a Analogia — que revela não apenas as similitudes visíveis e maciças das coisas, mas também as mais sutis, das relações — e a Simpatia, princípio de mobilidade e atração que opera livremente e que tem o poder de assimilar e misturar. É esse poder que encanta no Livro das transformações: homens tornados árvore, juízes em meio às flores, delegados na água, árvores nuas cobertas com crianças, “palmeira que aprendeu com a tristeza a traduzir, a ser um caderno de caligrafia árabe”.

O poeta não apenas se veste com a natureza; ele vai além e se mistura com o horizonte — pois “só quem se misturou com o horizonte pode abrir um caminho”.

Mas, no horizonte, está também o exílio.

Exílio

As referências ao exílio, desde o século 9 um dos grandes temas da literatura árabe, são constantes na obra de Adonis. Seu exílio em Beirute, a filiação do poeta a um tipo de nacionalismo local, suas incursões ao Ocidente, a consciência crítica da submissão das ditaduras árabes aos interesses de poderosas nações ocidentais são elementos que se refletem no magnífico Tumba para Nova York, com sua mistura de tons, materiais e diferentes recursos técnicos. Escrito em 1971, esse poema emblemático da obra adonisiana, em que o lírico e o épico evocam um capítulo infernal da história contemporânea — a década de 1960 —, dialoga com Poeta en Nueva York, de García Lorca, e Folhas da relva, de Whitman, na busca de refletir a metrópole alucinada e polimorfa:

Assim é Nova York: espelho que só espelha Washington. E assim é Washington: espelho que espelha dois rostos — Nixon e o pranto do mundo. Entra na dança do pranto, há ainda um lugar, um papel por fazer… Amo a dança do pranto que se transforma em pomba que se transforma em dilúvio. “A terra precisa do dilúvio”…

E retifica, adiante: “Eu disse pranto querendo dizer ira”.

Esta é uma procura entre destroços, em meio a veneno, insônia e asfixia, cadáveres e punhais: “Pessoas vivem como plantas em jardins de vidro”, “espiral de vítimas”, “porcos restantes no jardim do alfabeto pisoteando a poesia”. Aqui, o princípio da simpatia assume sinal contrário: é o seu gêmeo, a antipatia, que trabalha, e nem mesmo a invocação de Whitman o salva. É o ódio do negro ao judeu e ao árabe no Harlem, o crime, a loucura em rios caudalosos. Pessoas não se transformam em árvore e em água, mas em pedras e lama: “O café se enche de pedras e estátuas chamadas homens, rãs vomitam palavras e sujam os assentos”. E se o poeta tenta dizer a “palavra primordial”, “só a escuta um deus fora do lugar”. Daí a evocação bíblica do dilúvio.

Mas a resposta ao Espelho da pergunta ainda não é essa. Ao final do poema, o eu lírico sai de Nova York “como quem sai da cama”; e sob “a carruagem da água primeira”, “a escrita se transforma em palmeira e a palmeira em pomba, onde se multiplicam As mil e uma noites e onde se escondem Laila e Buçaina,/ onde Jamil viaja cruzando pedras, e onde ninguém encontra Imru Al-Qays”. É preciso subtrair Nova York de si mesma (“Nova York + Nova York = a tumba ou qualquer coisa que venha da tumba”; “Nova York – Nova York = o sol”) e, como diz uma das múltiplas vozes do poema, especializar-se na “Alquimia dos árabes” — no seu nonsense de “poeira ao sol”.

Oriente/Ocidente

“Eu te descubro, ó fogo, meu protetor,/ Eu te descubro, poesia,// e atiço Beirute. Ela me veste e eu a visto.” (Tumba para Nova York)

O Oriente, tal como costumamos entendê-lo, é uma invenção da Europa. No seu clássico Orientalismo, Edward Said mostra como a cultura européia ganhou força e identidade ao se contrastar com o Oriente, visto como uma espécie de eu substituto e subterrâneo, uma das imagens mais profundas e recorrentes do Outro. Construção semimítica refeita inúmeras vezes, o Oriente é parte da cultura imaginativa e material européia, com uma história, um vocabulário, um pensamento. “As duas entidades geográficas, portanto, sustentam e, em certa medida refletem uma à outra.”

Nessa estrutura especular, um imaginário se define em função de outro — pois o espelho não é apenas reflexo, mas reflexo invertido; é o avesso que revela. Por isso, é preciso ler Abu-Nuwas à luz de Baudelaire, e redescobrir a poesia dos místicos árabes através de Rimbaud, Nerval e Breton. Também por isso é preciso, em Nova York, atiçar Beirute; vestir, no Ocidente, a roupa do Oriente: “Invocava, chamava o vento/ de cada espaço puxava um filamento/ e tecia para dar ao Ocidente a/ túnica do Oriente”.

A poesia de Adonis devolve, assim, para o Ocidente, um rosto vivo e fascinante, mesmo nos poemas mais obscuros para o leitor pouco afeito à cultura dos árabes, como Nos braços de um outro alfabeto, com suas referências a poetas, místicos, a matérias da química, da botânica, aos bairros, portas e mercados da cidade velha de Damasco.

Para o leitor ocidental, a visão desse Outro, multifacetado como se apresenta na poesia de Adonis, pode funcionar também como um antídoto contra os terríveis conflitos reducionistas que agrupam as pessoas sob rubricas falsamente unificadoras, inventando identidades coletivas para multidões de indivíduos diferentes.

Mas o mundo através do espelho representa, acima de tudo, uma viagem imaginária através dos tempos e lugares, dos mitos e narrativas, a caminho do êxtase poético. Como o próprio Adonis afirmou: “Se sou nativo do Oriente é porque, antes de mais nada, invento meu próprio Oriente: ele é ‘memória e esquecimento, presença e ausência’, ‘o indefinível, a extensão vazia, o nomadismo original’”.

É desse nomadismo que pode brotar o sentido num mundo que parece tê-lo perdido.

O sentido: o cavaleiro das palavras estranhas

“O que é o não sentido?/ doença/ que mais se propaga.”

“O que é o sentido?/ início do não sentido/ e seu fim.”

(Guia para viajar pelas florestas do sentido)

Em Cantos de Mihyar, o Damasceno, o “cavaleiro das palavras estranhas”, ser desgarrado e errante, passa por sucessivas metamorfoses e assume múltiplas identidades. Ele representa o espírito da liberdade e da paixão; da transgressão e do excesso: “Ele é a física das coisas. Conhece-as, chama-as por nomes que não revela. Ele é o real e o seu contrário, a vida e a não vida”.

Atravessando a morte e o desespero, ele percorre o caminho da utopia: “Inscritas, suas palavras seguem/ rumo: à perdição, à perdição./ A confusão é sua pátria, mas tem os olhos cheios”.

Sua utopia é a poesia — uma poesia feita de fogo: “ele vem como lança pagã/ invadindo a terra das letras”; “ei-lo a avançar sob os cúmulos/ na estação das novas letras/ dá-se em poesia aos ventos”; “queima nossa casca de vida/ nossa resignação”.

Afinal, é atravessando o espelho pela palavra que se torna possível o sonho de começar “um céu/ no fim do céu”.