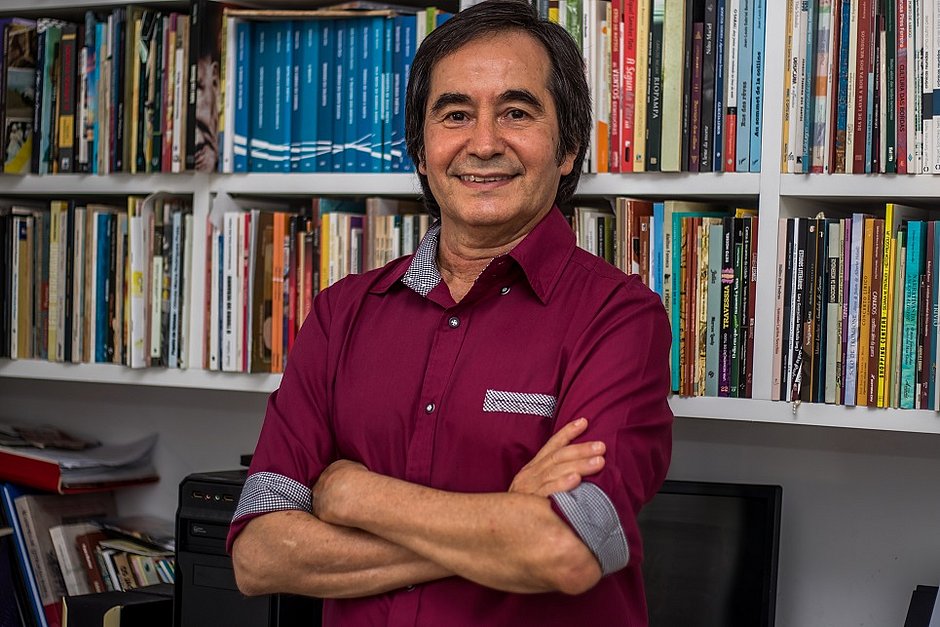

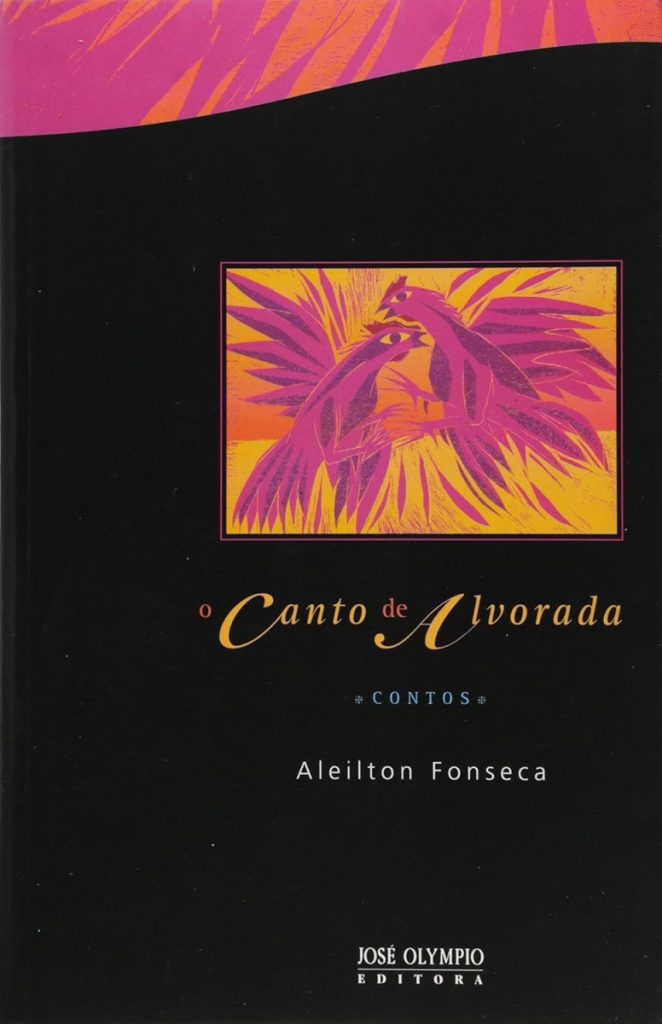

Foi com o premiado Jaú dos bois e outros contos, de 1997, que tomei contato com a obra de Aleilton Fonseca e de lá para cá aguardava com expectativa a nova safra do autor baiano, certo de que repetiria (ou superaria) a boa narrativa apresentada naqueles contos singelos, líricos e humanos. Tenho em mãos o produto de sua mais recente lavratura: O canto de Alvorada, editado pela José Olympio, com impecável acabamento gráfico. Mais uma vez, os contos de Aleilton fizeram por merecer um prêmio, agora concedido pela Academia de Letras da Bahia.

Aleilton é um contista clássico, não esperem, portanto, ousadias lingüísticas, manobras incompreensíveis ou pedantismo narrativo. As histórias d’O canto de Alvorada são apresentadas com início, meio, clímax, final surpresa e umas passagens de suspense, salpicadas aqui e ali, quando o autor percebe resvalar o perigoso terreno da monotonia. Entretanto, não entendam por clássico algo de qualidade inferior. Pelo contrário, aqui o termo é utilizado para enfatizar o rigor criativo, a busca de qualidade na linguagem, fruto do trabalho de autores preocupados em comunicar seu trabalho dentro de uma perspectiva estética que privilegia o melhor tratamento para sua obra. Sem nenhum arroubo exibicionista, ciente e brioso de seu ofício.

Estes sete contos que compõem a nova obra de Aleilton Fonseca podem ser resumidos em uma palavra: morte. O que se construiu foi um sensível e irremediável epicédio, em que a condição humana é conduzida ao derradeiro estertor. Na maior parte dos casos é a morte mesmo, sem metáforas, insolente, inesperada e crua, que se apodera da história e se faz personagem principal, como no conto O canto de Alvorada, em que dois galos sucumbem na arena de uma rinha, numa bela seqüência de imagens, buscando suas derradeiras golfadas de força num íntimo desesperado, para oferecerem o melhor espetáculo, e existe afinal algum maior do que o da destruição?

Ou em Notícias de Malino, em que tantas vidas tropeçam na ruína, algumas levantam, sacodem a areia e seguem, outras não. E o que é o desejo, essa coisa pulsante que nos guia, senão a própria existência? É o fim de Malino, da ingenuidade, do catador de cocos e principalmente da esperança.

Aleilton prossegue semeando seu canteiro de inevitabilidades até chegar em As marcas do fogo. Agora é a história que enfrenta a tragédia, a destruição. O conto narra o incêndio do Mercado Modelo, ocorrido em 1984, e o pano de fundo é o amor fortuito, de fim de semana, mas que nem por isso menos dolorido.

Herdeiro do regionalismo de Graciliano Ramos e de Guimarães Rosa, Aleilton Fonseca faz questão de que suas histórias se passem na Bahia e, embora vejamos mais explicitamente em algumas passagens as influências do alagoano e do mineiro, elas são benéficas, vieram para somar ao estilo do contista baiano.

Não obstante eu tenha sido freqüentemente um aluno arredio e às vezes até revoltado, aprendi que uma boa história é aquela que não se esquece. Ruminando a receita durante alguns bons anos e percebendo algum ingrediente vencido ou mesmo desnecessário, rearranjei-a a meu modo. Penso que um conto ou um romance seja inesquecível por seus personagens e são eles que, ultrapassando a vida de seus autores, os imortalizam. Como esquecer Bentinho e Capitu? Diadorim? Gregor Samsa, Raskolnikov, Caufield, Padre Amaro, e tantos outros que perenizaram Machado, Rosa, Kafka, Dostoievski, Salinger, Eça? E se consolidaram como instituições literárias indissociáveis de seus criadores, não em função de seus signatários autores, mas acima de tudo pelas ações desencadeadas, pela complexidade psicológica, pelo sentimento de humanidade que deflagaram. Encontro neste curto livro personagens inesquecíveis, como é o caso de Alvorada e de Malino e este já seria um grande mérito para o livro se não tivesse outros mais.

O belo sempre me emocionou e, descobrindo nas obras de arte essa característica intrínseca, me apaixonei por elas desde cedo. Claro que há arte sem beleza, deve haver sim, mas não é a que prefiro. E de repente, lendo este livro de contos, descubro-me mais do que apegado ao sofrimento de seus personagens, pego-me em indisfarçável emoção.

Aleilton é um autor de frases límpidas, poéticas, despojadas, livres das adjetivações gratuitas, essa praga contemporânea, o que dá à sua obra um ar de sobriedade e ao mesmo tempo de profunda solidariedade com o homem. E compaixão. A maior metáfora deste livro é a luta pela sobrevivência, imbuída de infortúnios, trágica em sua natureza de vida.

Há instantes em que o narrador é descortinado, é importante para a verossimilhança da narrativa, como em A voz de Herberto, em que o autor presta uma homenagem ao seu prosador predileto, o que dá ao conto um caráter inovador, ousado. Era de se esperar aí algo mais teórico, Aleilton é doutor, mas felizmente separa bem a sua produção acadêmica da ficcionista, não carregando o ranço do academicismo, os rodeios, a vagareza das idéias.

A ressalva fica por conta do prefácio. Nele, Aramis Ribeiro faz várias afirmações arriscadas, embora obviamente defendendo seu pensamento. Vou citar apenas uma delas: “a grande arte do verdadeiro contista talvez seja a capacidade de manter-se dentro do gênero”. Vejo esse gênero e toda a teoria absurda que envolve a literatura, fragmentada não apenas em escolas, mas em classes, painéis, épocas, como uma maneira de legitimar seu estudo, se apropriando de uma outra ciência, a matemática, esta sim, exata. Que há a exatidão com o abstrato? A literatura exige a ruptura com regras, com os grilhões ultrapassados dos gêneros. Que se crie uma nova teoria para o estudo das novidades, mas não se imponha nenhuma amarra à ficção!

Mesmo não sendo a transgressão o objetivo de Aleilton, propositalmente fiel aos preceitos do conto, encontramos nestas sete histórias um autor maduro, universal, ciente da sua incumbência e que por tudo isso sobreviverá ao julgamento dos seus e quiçá, do próprio tempo. Trata-se de um contista no absoluto exercício de sua maturidade, alguém que se abre, todo dia, disposto como a alvorada.