Os três livros analisados neste artigo têm em comum o fato de serem compostos por poemas em prosa (apenas o de Borges se apresenta metade ocupado por outro tipo de poema). Essa forma de texto notabilizada por Baudelaire tem sido muito usada nos últimos tempos, sinal que aponta uma tentativa da poesia contemporânea de superar modelos gastos — exprimida no interior do triângulo formado pelo verso livre do modernismo, pelas formas clássicas de versos marcados e pela depuração exaustiva do concretismo — e experimentar outras formulações em busca de oxigênio. A recente edição 14 da revista Inimigo Rumor (1.º semestre/2003) foi dedicada integralmente a ela, daí que é desnecessário fazer aqui novas considerações possibilitando deter-me em outros aspectos.

O reino da pele é o segundo livro de poemas de Contador Borges e reafirma, estendendo, algumas das peculiaridades já notáveis do anterior Angelolatria, de 1997, publicado pela mesma editora. Uma das mais enfáticas dessas marcas é a que reiteradamente se ocupa do próprio poema, criando um curioso desdobramento do olhar, que se apresenta no texto de forma especular. Nesses escritos, descreve-se o poema ou algo que apenas aparentemente estaria fora do escrito, gerando uma circunvolução textual e de sentido que, pode-se prever, intentaria alcançar o paradoxo de sentidos presente numa definição impactante no início do livro, segundo a qual se poderia ler o poema como “Lava negra reverberante/ no deserto branco e paciente”. Dessa forma, o livro, nessa poética, pode ser lido como uma extensão do corpo, o corpo como uma extensão do mundo e todos se encontram espelhados no poema, que olha a si próprio: “Nos olhos do poema o tempo se dilata e as formas do silêncio fluem nuas, fermentam, em águas-furtadas de melancolia. Por isso o poema não se contém de beleza na morte que leva nos olhos, nos ouvidos escuros quando estalam martelos os vermes luminescentes da margem”.

Já no preâmbulo adverte-se que os personagens desse livro são “O corpo./ O tempo./ A morte”. Corpo e poema, portanto, confundem-se metaforicamente e são uma só coisa ao olhar do poeta, que os perscruta com a sutileza sugerida no título, de que se está no “reino da pele”. Denota-se, na leitura desse corpo textual, uma fina sensibilidade descritiva que, derramando-se dos olhos para os ouvidos, encontraria a perfeita fruição na voz de um castrati que entoasse os textos, explorando o tempo dilatado e as nuances próprias da linguagem poética. A menção ao castrati aqui não é fortuita, mas vem de um dos poemas do livro, que descreve a tensão a que é submetido o corpo do jovem predestinado ao canto lírico, tal como o próprio corpo é submetido ao tempo e à morte e o texto poético às nuances de linguagem.

A morte, como um véu fino que encobre o texto, esconde-se nas entrelinhas de cada poema e ecoa uma notável epígrafe de Edmond Jabès que afirma que houve um dia uma mão para nos conduzir à vida, pergunta se haveria uma para nos conduzir à morte e conclui que se morre pelas próprias mãos… Essa saudável negatividade que exige a poesia está também em outra das particularidades da poesia de Contador Borges, que se comprovou desde o primeiro livro um naturalista em seu esmiúçamento textual e em sua predileção biologista de descrever os hábitos de aranhas, abelhas, falenas, louva-deuses e outros bichos peçonhentos, o que, por si só, por suas peculiaridades, motivariam um ensaio.

A formação de filósofo do autor é também recorrente em sua escrita, por vezes enigmática como nos conjuntos de textos Sombra e ruínas e Anamorfoses — que aparentemente sugere a depuração de uma relação com o irmão — mas cristalina quando diz que “Amamos os fundamentos como os nossos esqueletos”.

Finalmente, um verso como “O gozo dos olhos é quando os sentidos despertam as coisas no canto de sereia do instante, quando vemos no movimento de nós mesmos o esqueleto do que fomos pouco antes, a areia que seremos no deserto” parece ser a descrição ideal para a afirmação inapropriada em posfácio no fim do livro, feita por Claudio Daniel, de que, ao convidar Borges para integrar a antologia Na virada do século, poesia de invenção no Brasil “Foi uma aposta em um nome novo em nossas letras, e logo uma aposta arriscada”. E digo inapropriada principalmente porque é posterior ao exemplar conteúdo de Angelolatria, denotando o exagero de ser “uma aposta arriscada”. Se na seqüência Daniel reconhece que “a aposta foi ganha” com o segundo livro, entretanto o episódio demonstra ao leitor uma distorção, pois se espera que o jogo esteja sempre mais na linguagem poética, que deve ser esmiuçada, e menos em cartadas da crítica que, nesse caso, parecia estar encastelada numa torre de marfim ao ler o novo poeta. Trata-se, evidentemente, de um faits divers essa menção, por isso logo relacionada com o verso inicial, uma vez que Claudio Daniel tem se demonstrado poeta e crítico que realiza importantes trabalhos em nossa cena, editando atualmente a revista eletrônica Zunái, que, com duas edições, já é referencial.

•••

A menção à torre, no entanto, pode-se prolongar nos versos de outro autor — pautado pelo editor do Rascunho — que nos instrui que “a torre aniquila qualquer geometria, qualquer curva, qualquer reta, para afirmar-se como ponto de vigia. A torre não dialoga nem com o horizonte nem com a mãe-pirâmide. A torre é monológica, intransitiva, inabitável para quem tem olhos. A torre é uma forma que só interessa quando abolida”.

É impossível aqui furtar-me à ironia, à metalinguagem e à autorreferencialidade, tratando de torres, impregnado que já estamos, leitor, pela passagem circunvolóquia textual de Contador Borges, e uma vez sendo editor de uma revista com o sugestivo nome de uma torre, Babel. Salvo-me, portanto, no poema de amor ao livro que a seguir mencionarei.

Sendo assim, os versos há pouco citados são de “torre”, um poema que se ocupa da letra “t” de dicionário mínimo, de Fernando Fábio Fiorese Furtado, com o qual esse escritor experimenta a tentativa de uma renovação em sua poética, de já quase duas décadas. Reunida de forma avaliativa, que permite um balanço, em Corpo portátil (Escrituras, 2002), nela prevalecia de forma mais evidente e notável o tom memorialístico e muitas vezes irônico com que relatava sua vivência, por vezes trespassada em excesso por dicções devidas a Manoel de Barros ou a João Cabral, mas denotando a necessária vitalidade para superá-las, o que é já evidente no conjunto inicial que dá nome àquela reunião.

Caprichos bibliográficos, poema incluído em Corpo portátil, homenageia ensaio de Theodor Adorno e sugere que “Livro só existe no plural./ De modo que não há como abrir/ um único, sem com isso outro,/ e assim acionar a espiral/ que, par em par, outros abrirá”, denotando ser um interessante leitmotiv a prenunciar este novo dicionário mínimo e explicando a reiterada circunvolução a que estamos submetidos neste texto. Esse dicionário é, assim, antes de tudo, uma blague, pois se segue uma ordem alfabética dando entradas para todo o alfabeto, o faz, porém, com apenas uma palavra para cada letra. O que se tem, portanto, é um dicionário arbitrário, uma fábula livresca que falsifica citações e nos dá definições antológicas como a do verbete “Itália”, que informa, em italiano, como não poderia deixar de ser, entre outras boutades, que esse é um país que não existe, banhado por um mar feito de plástico e situado no continente Cinecittà…

Seguindo essa lógica — ou falta dela… — Fiorese vai do escatológico e bizarro como em “umbigo” (na nota ele informa que a definição veio das palavras de sua parteira, quando passou às suas mãos seu umbigo, guardado por ela na barra da saia cerca de 35 anos…); passa pelo tragicômico de “queda”, em que define que “Foi uma esfoladura no joelho de Deus. Ainda quando decai, nos domina”; nos dá definição tocante como a de “flamboyant”, que não é “Nem palavra nem árvore. Flamboyant é bote, boiando acima da tarde” e “cresce à margem do dicionário. Parce que il ne parle pas, il flambe”; define “velocípede” como um “fóssil da infância” ou nos diz: “Tenho dó do dáblio como de uma aranha de pernas para o ar”. É muito bem-vindo, portanto, esse senso de humor, tendo em vista que a poesia tem se levado muito a sério neste país, precisando ser ventilada pela idéia de que a linguagem está aberta à invenção, qualquer que seja ela, assim como ao senso de humor.

•••

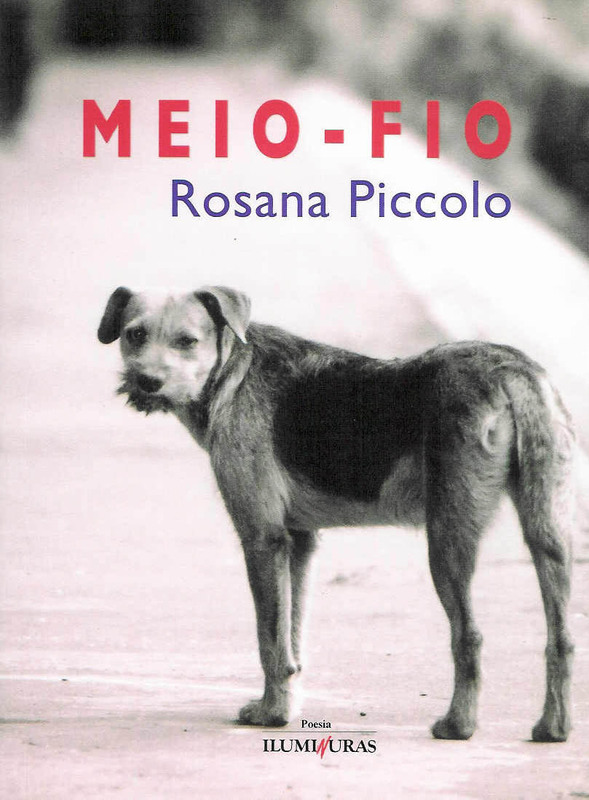

Com o último livro, Meio-fio, de Rosana Piccolo, poderíamos, agora, fingir que estamos saindo do cinema para fingir que saímos da espiral livresca em que este artigo se meteu, indo para a rua através dos sucessivos retratos que a autora faz em trânsito pela metrópole. Pareceria fácil se já não começássemos com uma epígrafe de Nietzsche que afirma que o andarilho não tem destino final e não pode prender seu coração com demasiada firmeza a nada de singular, devendo encontrar a alegria na mudança e na transitoriedade. E, como se não bastasse, no prefácio Carlos Felipe Moisés alerta para a “revoada surrealizante” que vamos encontrar no livro, aplicada a essa errância urbana…

Pois bem, adeus cinema, adeus livros, estamos mesmo com a pele exposta no reino do incerto que a vida numa grande cidade como São Paulo possibilita: os poemas de Rosana são impactantes ao ir desfiando detalhes que entram pelos olhos como setas agudas e atingem a sensibilidade, graças à plasticidade obtida, ao cruzamento de dados paradoxais com esse cenário. Tal como em Informação, que avisa que “Na próxima curva, é a Rua Felicidade”.

Ecoando o Baudelaire de A uma passante, como se apaixonar nesse trânsito da metrópole se tropeçamos em versos como “Eu tinha na boca um gosto de carvão”? Ou com meninos doces que nos trazem Pasolini, que vão fumar, provavelmente crack, “Adiante a catedral, imensa e muda, ergue o capuz — e incendeia, extraordinária, a rua infinita de maio”.

É notável como palavras urbanas familiares como “Estátuas”, “1.000 cilindradas”, “Farda”, “Curso noturno”, “Ronda”, “Rush”, “Boletim de Ocorrência”, “Carandiru”, nomes de linhas de ônibus e outras, vão sendo engolidas nos poemas e sendo decifradas e traduzidas em linguagem poética fricativa que nos traduz de forma perfeita como verdadeiramente surreal nossas vivências nas metrópoles. Tal como no poema Estátuas, “Pelos olhos das estátuas passam cidades. Passam teimas, passeatas, gelo-seco de caldeiras e rodopio de urgências. Na clareira das praças, palmas imploram quiromancias, passa uma esfinge pelas vitrinas, manequins egípcios e deserto de pavios”.

Assim, já longe dos livros, dos filmes, mas paradoxalmente mais próximos, já estamos em nova leitura, na rua como no fim deste artigo, entregues à vida.