Em meados de 2022, iniciei um curso online de Perícia Grafotécnica. Nele aprendi que “cada assinatura é como uma impressão digital” e conheci seus elementos gráficos (alinhamento, ângulos ou curvas, calibre, espaçamento, inclinação, pressão, proporcionalidade, velocidade). Um ano depois — após abandonar as aulas —, perdi o acesso à plataforma do curso: havia me convencido de que essa é uma profissão sem futuro, em razão da disseminação das assinaturas eletrônicas e da inteligência artificial.

Desde então, eu acreditava que não teria contato com aqueles conhecimentos tão cedo. Para minha surpresa, contudo, eis que me deparo agora com O último dos copistas, romance de Marcílio França Castro, cuja abertura reproduzo aqui:

Você que começa agora a seguir estas linhas, […] provavelmente não vai pensar em interromper o percurso, o vaivém folgado dos olhos, para ir a uma gaveta, tirar lá do fundo aquela lupa arranhada e, por distração ou cisma, passar a examinar cuidadosamente, em tamanho ampliado, o desenho que têm as letras aqui impressas, se são duras ou suaves, se fazem curva ou se são retas, se permitam respirar, se o miolo é aberto, se o remate é pontudo. […] Você continua a ler, consegue até detectar certas minúcias, mas dificilmente saberá que estes caracteres, o modo ventilado com que sulcam o papel, carregam uma herança corporal, longínqua — o traço, a bico de pena e em grego, de um copista que viveu em Paris no século XVI. Esse copista tardio chamava-se Ângelo Vergécio […].

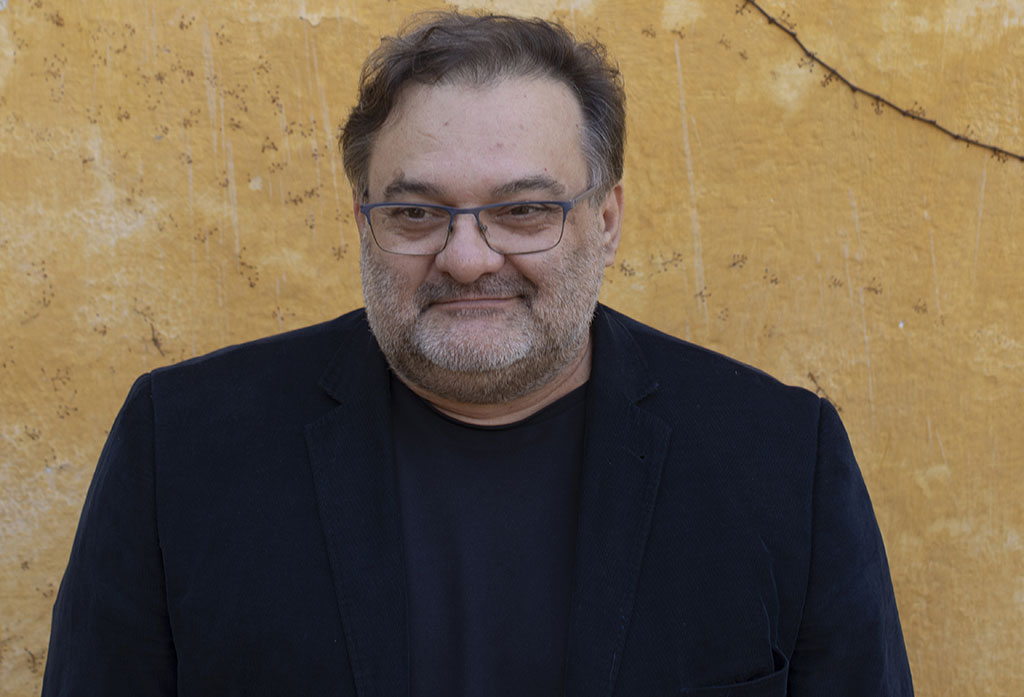

O livro começa, assim, com um ensaio “timidamente pretensioso” (na definição de uma de suas personagens) publicado na revista Piauí, em 2019. De cara, a narrativa metalinguística em segunda pessoa com pinceladas de erudição histórica lembra Borges e Calvino, influências assumidas pelo autor ao longo da obra (auto) ficcional e, por tudo isso, experimental.

Conforme assinala F. C. (iniciais de França Castro, um heterônimo), Ângelo Vergécio “foi uma dessas figuras que dedicam a vida a algo que já desapareceu, ou está em vias de desaparecer, e assim testemunham o fim do próprio ofício. Tornou-se copista respeitado no exato momento em que as prensas avançavam pela Europa e iam varrendo os manuscritos do continente”. “Da recusa radical à invenção”, o alter ego comenta o modus operandi do dito Le dernier des copistes:

É certo que Vergécio não compôs uma obra literária. Seus procedimentos, no entanto, os gestos com que intervém no texto, compõem um espaço criativo que de certo modo antecipa o jogo da literatura moderna — uma literatura com a mania incessante de rasurar e citar, de se autoindagar, de converter autor em personagem e o livro em objeto da própria ficção.

(Esses são procedimentos de que o próprio autor lança mão na escrita de O último dos copistas.)

“Para tornar-se escritor, é preciso sempre se tornar escriba” é um dos aforismas memoráveis de França Castro — quem, não por acaso, é servidor público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (a informação não consta de sua nota biográfica). Segundo ele, “os copistas existem até hoje, se considerarmos como tais, com maior ou menor grau de parentesco, seus herdeiros — escreventes e notários, preparadores de texto, editores, revisores, profissionais do meio burocrático e editorial”.

Eduardo e Lygia

Eduardo Pena — o narrador deste romance em três partes — é justamente um desses “herdeiros” dos copistas: um revisor de textos freelancer. Trata-se de um quarentão antiquado e meio “careta” do signo de Gêmeos (associado à comunicação e à troca de informação) que trabalhou durante cinco anos na Imprensa Oficial e separou-se recentemente da mulher, sem filhos. Contratado pela pequena editora Abelha, conhece a ilustradora Lygia Delgado.

O trabalho ao lado da colega talentosa é promissor: “Havia uma espécie de duelo silencioso entre nós, um tentando ver onde o outro teria falhado”, ele diz.

Os trechos mal escritos, que mesmo depois de burilar eu continuava detestando, ficavam bonitos ao lado da imagem certa, ganhavam uma perspectiva inesperada. Um navio zarpando, por exemplo, dá jeito em uma nota insossa. O elefante no deserto redime um comentário sem graça.

À maneira de um crítico de arte impressionista, o narrador-testemunha traça uma espécie de perfil da artista, protagonista secreta da obra. O relacionamento entre ambos se estreita, com certa suspeita:

Cheguei a pensar que Lygia me desprezava, quem sabe apenas me suportasse, seria a diferença de idade, os mais de dez anos que me separavam dela […], uma revolução tecnológica entre nós.

Numa das caronas que a colega oferece a Eduardo depois do expediente, os dois trocam o pneu furado de seu Fusca: “No fim, deu certo, ficamos orgulhosos do esforço em dupla. […] E arrancou pela avenida, o suor escorrendo no rosto”. (A analogia e a sugestão parecem sexuais.) Na sequência, ela faz uns rabiscos na borracharia e recusa o convite de seu “revisor preferido” para tomar uma cerveja — frustrando, quem sabe, uma investida com segundas intenções —, mas depois, quando ele desce do carro, chama-o de volta: “Lembrança de um pneu furado, disse, sorrindo, com o braço para fora da janela. Me entregou o papel com o desenho”, ele conta.

Seria esse um amor platônico, entre altos e baixos, idas e vindas?

Mais tarde, a ilustradora se interessa pelo ensaio de abertura O último dos copistas, de F. C. Fica intrigada, faz especulações:

“O copista não existiria sem a filha”, Lygia disse […]. A suposta filha que teria ilustrado os manuscritos do cretense. […] Teria de fato existido? Como seria sua aparência? Teria deixado algum desenho assinado, ou com algum sinal de autoria?

Por meio de uma peripéteia aristotélica (uma reviravolta combinada com reconhecimento), concluímos que os relatos de viagem, poéticos e misteriosos, colados ao longo do livro são de autoria da artista, que partiu “em busca da filha do copista”. “Foi a morte do pai que precipitou a decisão”, revela Eduardo. “De Creta a Paris, passando por Veneza e Roma”, ele descreve o itinerário.

A certa altura, fica evidente que os tais fragmentos compõem não um diário de viagem, mas uma série de cartões-postais — os quais fazem deste um romance epistolar, também: “Ponho o postal pra você no envelope […]”.

Iluminuras, fotografias, um anúncio publicitário e até uma carta de tarô estão incluídos no acervo pessoal e na correspondência do narrador.

F. C.

Eduardo se senta às mesas de um café e de um bar e narra todo o romance a F. C.: “Foi assim que topei com o seu artigo”; “Afinal, não é exatamente por isso que estamos os dois aqui, agora, tomando este café?”; “Olha essa coleção aí, por exemplo, na estante, atrás de você. Fui eu que fiz a preparação”; “Você despencou de Paris até aqui para falar comigo”; “Vamos pedir outra cerveja?”; “Poderei ganhar um papel no seu próximo conto, em um romance por vir?”; “Olha, parece que vai chover”; “Sim, podemos pedir a conta. Acho que bebi demais”.

Desse modo, a linguagem de O último dos copistas é — especialmente nestes momentos de interlocução direta com F. C. — informal, oral. De resto, o estilo culto predomina no discurso: trata-se, afinal, de um diálogo entre um revisor de textos e um escritor.

Convergência midiática

No artigo acadêmico Novos comportamentos para antigas mídias ou antigos comportamentos para novas mídias? (MATRIZes, 2011), o francês François Jost aborda, de maneira integrada, o fenômeno da convergência, ou seja, “da luta pela hegemonia entre as diferentes mídias”, e os hábitos e costumes geracionais a elas atrelados.

Ora, esse é o principal tema de investigação de O último dos copistas, “um ensaio ficcional ou uma ficção ensaística”, na expressão de França Castro. Assim, Eduardo reflete sobre o hábito de escrever cartas, entre outros em vias de extinção:

É um privilégio, concorda? Estar nesse extremo, o fim de uma era tão longa, o início de outra. Frequentemente me imagino como o último. O último a fazer um curso de datilografia, o último a levar fotos para revelar. O último a falar do orelhão. O último a trabalhar em uma Imprensa Oficial. Quem sabe terei sido o último a escrever uma carta. Não é um limiar qualquer, é uma passagem entre milênios.

Desse modo, ao revisor de textos também cabe a alcunha de “o último dos copistas”.

“Quando você troca a carta, ou o telegrama, que seja, pelo e-mail, está jogando fora o papel, mas também a espera”, ele faz filosofia.

“Que tal um museu do pensamento?”, imagina num monólogo interior. “Sim, parece que estou falando das bibliotecas — da própria literatura”, diz.

O último dos copistas oferece, ainda, epifanias e lampejos sobre o ofício do revisor de textos, bem como sobre a experiência do leitor e da leitura.

O tema da convergência midiática havia sido antecipado por França Castro em Roteiro para duas mãos, conto de abertura de Histórias naturais (2016). Nele, “um datilógrafo, dublê de mãos em filmes sobre escritores, explora a relação entre a bebida que eles tomavam, a música que ouviam, o ritmo do dedilhado e o estilo de seus escritos, além de apontar sutis diferenças entre os textos manuscritos e aqueles produzidos pela máquina de escrever ou pelo computador”, na descrição de Leyla Perrone-Moisés, que assina a orelha do livro.

O conto também tem caráter de ensaio, com insights sobre Hemingway e Kerouac (“On the road é um romance da máquina e não da pena ou da caneta esferográfica”), mas acima de tudo sobre a datilografia.

Mesmo a revisão de textos já era matéria-prima em Roteiro para duas mãos. “Quanto mais [o escritor] revisa, mais se afasta de si, e continua até encontrar aquele que gostaria de ser, até que não aguenta mais transformar-se”, afirma o protagonista.