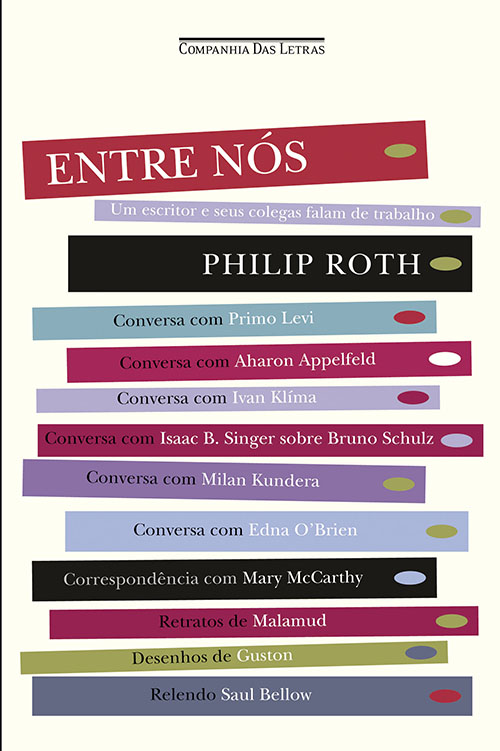

A tradução de Entre nós — Um escritor e seus colegas falam de trabalho, de Philip Roth, chega, apesar do atraso (o livro foi lançado nos EUA em 2001), em boa hora ao Brasil. Quando setores da imprensa manifestam, novamente, um indisfarçável anti-semitismo — como se Israel fosse obrigado a se submeter, passivamente, aos crimes e desvarios do fundamentalismo islâmico — e um prelado da Igreja Católica ousa sugerir — num gesto tão impróprio quanto aético — que o Holocausto não aconteceu, os diálogos que Roth mantém com seus interlocutores, alguns dos melhores escritores judeus dos séculos 20 e 21, servem para recolocar em pauta, e lembrar aos esquecidos, o imensurável patrimônio que a civilização judaica concedeu ao mundo ocidental.

Se acrescentarmos às duas principais contribuições do judaísmo — o monoteísmo do Sinai e o cristianismo primitivo — a filosofia grega e o direito romano, teremos delineado os alicerces do Ocidente. Não é pouco, convenhamos, para um único povo. George Steiner, em seu No castelo do Barba Azul, aponta ainda uma terceira contribuição, em minha opinião menor, o socialismo messiânico, definindo esses três pilares como “um chamado à perfeição”, por meio do qual a cultura judaica “tem martelado a estrutura confusa, mundana e egoísta do comportamento instintivo”.

Contudo, ainda segundo Steiner, tornar-se “a ‘má consciência’ da história ocidental”, pretender colocar ordem no caos, cobraria dos judeus altíssimo preço, provocando uma vingança coletiva, irracional — tentativa hedionda e desesperada de retornar ao paganismo:

Uma abominação profunda foi-se desenvolvendo no subconsciente social, um ressentimento homicida. O mecanismo é simples mas básico. Odiamos mais que tudo àqueles que nos oferecem uma meta, um ideal, uma promessa visionária que, por mais que estiquemos os músculos, não conseguimos alcançar, que escorrega, repetidamente, para um pouco além do alcance dos nossos dedos torturados — e que, contudo, e isso é crucial, continua sendo profundamente desejável, que não podemos rejeitar porque reconhecemos plenamente seu valor supremo.

O resultado, mesmo que o bispo Richard Williamson e outros lunáticos pretendam negá-lo, foi o Holocausto — “um reflexo”, segundo Steiner, “das necessidades politeístas e animistas instintivas” —, a radicalização do anti-semitismo, a insanidade em seu mais alto grau, transformada em política de Estado.

Tese semelhante é defendida por Aharon Appelfeld, um dos entrevistados de Roth. Nascido em 1932, na Bucovina, região hoje em território romeno, mas, naquela época, pertencente à Ucrânia, e dono de alentada obra, Appelfeld foi traduzido no Brasil em 1986 — a Summus reuniu dois de seus livros, Badenheim 1939 e Tzili, em um só volume — e depois esquecido por nossos editores. Após fugir do campo de concentração onde seus pais morreriam, ele passou anos vagando pelas florestas da Ucrânia, escondendo-se dos nazistas, até conseguir chegar, em 1946, com 14 anos, a Tel Aviv. Para Appelfeld, “a experiência dos judeus na Segunda Guerra Mundial não foi ‘histórica’”:

Nós entramos em contato com forças míticas arcaicas, uma espécie de subconsciente obscuro cujo significado não conhecíamos, como aliás ainda não conhecemos. […] Eram viagens da imaginação, mentiras e trapaças, que só poderiam ter sido inventadas por impulsos irracionais profundos. Eu não conseguia e ainda não consigo compreender o motivo dos assassinos.

Ficção e realidade

Somente aos 30 anos Appelfeld se sentiria livre — ou maduro — para abordar, como escritor, sua experiência durante o Holocausto. O diálogo entre ele e Roth, entretanto, não enfoca apenas a experiência dramática de uma criança em fuga pelo interior ucraniano. Chama a atenção o processo criativo desse artista, tentado, como inúmeros outros, a colocar no papel toda a verdade — ou, ao menos, a verdade conservada em sua memória. Frente a essa tarefa angustiante, o mundo real mostrou-se “muito além do poder da imaginação, […] pois tudo era tão inacreditável que eu mesmo parecia fictício”, ele afirma. E a saída encontrada se traduz nesta bela reflexão sobre verdade e verossimilhança:

Escrever as coisas tal como aconteceram é tornar-se escravo de sua própria memória, que é um elemento menor do processo criativo […]. Os materiais são de fato extraídos da vida do autor, mas em última análise a criação é uma criatura independente […]. A realidade é sempre mais forte que a imaginação humana. Além disso, a realidade pode se dar ao luxo de ser inacreditável, inexplicável, desproporcional. A obra criada, infelizmente, não tem esse direito.

Sem dúvida, muitas vezes faz-se necessário “diminuir” a realidade para que ela se torne verossímil — e tal solução toma proporções gigantescas quando se trata de falar dos horrores vividos sob o Holocausto, exigindo do escritor um alto poder de discernimento: entre tantos crimes absurdos, marcados pelo excesso, qual escolher? Qual tornar crível?

Literatura em hebraico

Os melhores escritores mantêm um relacionamento íntimo com a língua em que escrevem. Perdem-se no labirinto de possibilidades com que ela os seduz — e, a partir de certo ponto, já mesmerizados, escondem-se nas fissuras entre os morfemas, orando para jamais serem encontrados. A língua torna-se, assim, não só pátria, mas amante e algoz. E quanto mais ela tripudia sobre eles, quanto mais os engana, mais se apaixonam. Só de uma relação assim, torturante e escravizadora, pode nascer a literatura que não é apenas modismo, concessão aos desejos populares ou anseio infantil de escandalizar.

No caso de Appelfeld, que escreve em hebraico, sua devoção chega aos signos concretos da língua: “A letra em hebraico tem a aura adicional do amor pelas letras isoladas”, ele diz, num murmúrio de fascinação, referindo-se a Kafka. Mas tal intimidade espraia-se, acima de tudo, no leito infinito em que a língua o encanta e suplicia:

Aprendi hebraico com muito esforço. É um idioma difícil, severo e ascético. Sua base antiga é um provérbio do Mishná: “O silêncio é uma cerca para a sabedoria”. O hebraico me ensinou a pensar, a poupar palavras, a não usar adjetivos demais, a não intervir demais, a não interpretar. […] O hebraico me ofereceu o âmago do mito judaico, seu modo de pensar e suas crenças, desde os tempos bíblicos até [Shmuel Yosef] Agnon. Trata-se de um fluxo caudaloso de cinco mil anos de criatividade judaica, cheio de subidas e descidas: a linguagem poética da Bíblia, a linguagem jurídica do Talmude e a linguagem mística da Cabala. Essa riqueza às vezes é difícil de abordar. Por vezes somos sufocados pelo excesso de associações, pela multiplicidade de mundos ocultos numa única palavra.

Crítica

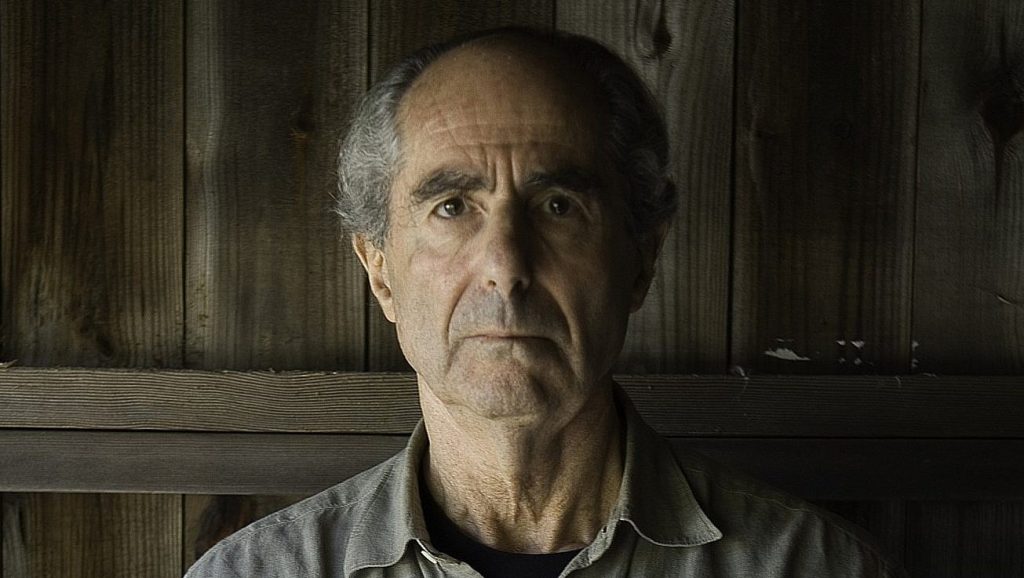

Depoimentos como esse não nascem espontaneamente. Philip Roth está presente, instigando, pronto a discordar, sendo irônico, sugerindo analogias inesperadas, descrevendo seus entrevistados por meio de escolhas sutis, plenas de bom humor. De Primo Levi, por exemplo, ele dirá que “mais parecia uma criaturinha buliçosa da floresta” ou que “fica tão concentrado e imóvel quanto um esquilo ao observar algo desconhecido do alto de um muro de pedra”.

Mas Roth revela-se especialmente atento à obra, ao estilo dos entrevistados. É uma agradável surpresa ver que um grande escritor pode também exercer a crítica de maneira sagaz. Além do magnífico ensaio que fecha o livro, no qual Roth revisita os elementos centrais da obra de Saul Bellow, seu depoimento sobre Bernard Malamud possui trechos em que o discurso sobre a criação literária se apresenta límpido, naquele estado de pureza que comprova como a melhor crítica literária não necessita dos hermetismos deleuzianos ou do academicismo estruturalista-marxista que, surpreendentemente, ainda faz sucesso nestas plagas:

Malamud escrevia sobre um mundo empobrecido e dolorido num idioma todo seu, um inglês que parecia […] ter sido arrancado do barril menos mágico que se poderia imaginar: as locuções, as inversões e a dicção dos imigrantes judeus, um amontoado de ossos verbais quebrados que, até surgir Malamud para fazê-los dançar ao som de sua melodia tristonha, pareciam só ter serventia para os comediantes judeus e os profissionais da nostalgia. Mesmo quando ele levava suas parábolas aos limites, as metáforas mantinham um sabor de provérbio. Nos seus momentos de originalidade mais consciente, quando detectava, em suas histórias narradas do modo mais sóbrio, o momento exato em que deveria fazer soar a nota mais grave, Malamud apegava-se ao que parecia antigo e despojado, utilizando a poesia menos enfeitada para tornar as coisas ainda mais tristes do que já eram.

Virtudes e duplicidade

A grandeza do verdadeiro diálogo nasce de uma premissa que só os civilizados entendem: não há necessidade de alguém ter razão. Esse despojamento das vaidades exige virtudes — nobreza de caráter, tolerância, polidez, generosidade — cada vez mais raras, que encontramos em todos os capítulos de Entre nós. Roth não é um prosélito defendendo sua verdade ou um arrogante cujo cinismo objetiva, ao final, mostrar como ele próprio é melhor ou mais sábio que seu interlocutor. Suas perguntas estão destituídas de qualquer obscura veleidade, e pretendem estabelecer uma comunicação por meio da qual entrevistado e entrevistador tornem-se, chegado o momento da despedida, apenas mais humanos — ou seja, melhores do que são.

Para os afeitos à inteligência, o livro oferece pérolas: a plena consciência de Primo Levi em relação ao seu processo criativo; a visão despojada de vulgaridades utópicas do tcheco Ivan Klíma e sua descrição do paraíso comunista, que transformou escritores e críticos em operários de construção do metrô ou operadores de guindastes, embrutecidos e silenciados; a sacrossanta desconfiança de Isaac Bashevis Singer em relação a todos os escritores que não conhecia — “quando me mandam um livro já parto do pressuposto que ele não vai ser grande coisa” —, regra de ouro dos melhores leitores; e a lucidez de Milan Kundera, resumindo o papel do escritor e do romance numa época em que todos se autonomeiam arautos da verdade:

O romancista ensina o leitor a compreender o mundo como pergunta. […] O mundo totalitário — seja ele baseado em Marx, no Islã ou em qualquer outra coisa — é um mundo de respostas e não de perguntas. Nesse mundo o romance não tem lugar. Seja como for, creio que em todo o mundo as pessoas hoje em dia preferem julgar e não compreender, responder e não perguntar, de modo que a voz do romance é difícil de ouvir em meio a toda a tagarelice insensata das certezas humanas.

Finalmente, os diálogos de Philip Roth com seus escolhidos estão entremeados pelos elementos daquele estranhamento que Kafka levou ao ponto mais extremo: a secreta e angustiosa expectativa de que o anti-semitismo aflore a qualquer momento; e a sensação de viver entre dois mundos, tão peculiar aos judeus, a inquietação de se saber dúplice, influenciado por diferentes culturas, mas atado ao patrimônio de uma nação que, espalhada pela terra, repete, ano após ano, o toque do shoar — um incessante chamado à consciência também para nós, os gentios.